これまでの回で、脳と腸の連絡経路となる神経および内分泌について説明してきました。それについては、第2回「神経(自律神経系と腸管神経系 )」、第3回「ストレスホルモン」、第4回「消化管ホルモン・食欲ホルモン 」を参照してください。

今回は、脳と腸の連絡にはさらに、免疫系も大きな役割を担っていることについて見ていきます。

■免疫細胞は白血球にいる個性際立つキャラクター集団

免疫とは何か、という問いについては、新型コロナの情報とともに随分と世の中に周知されてきました。ものすごく簡潔に言うと、「細菌やウイルスなどの病原体や異物から体を守るためのしくみ」です。そのしくみがどのようにして脳と腸を結んでいるのでしょうか。

2018年、京都大学の本庶佑(ほんじょ・たすく)教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した「免疫チェックポイント阻害薬」は、免疫細胞の機能を利用してがんを治療する薬です。

消化管は食事や薬などの異物に日々さらされています。加えて、100兆個とも言われる細菌が常在しています。その消化管には、人体最大の免疫組織と言われる「腸管関連リンパ組織(Gut-associated lymphoid tissue:GALT) 」が存在することがわかっています。これに関しては後述します。

免疫系で働く要員は、主に血液中の白血球に存在する複数の「免疫細胞」たちです。免疫細胞は全身をパトロールする警備員のような存在です。体の正常な細胞と異なる細胞を見分けて、異物として排除するように働きます。まずはこの免疫細胞について知っておきましょう。

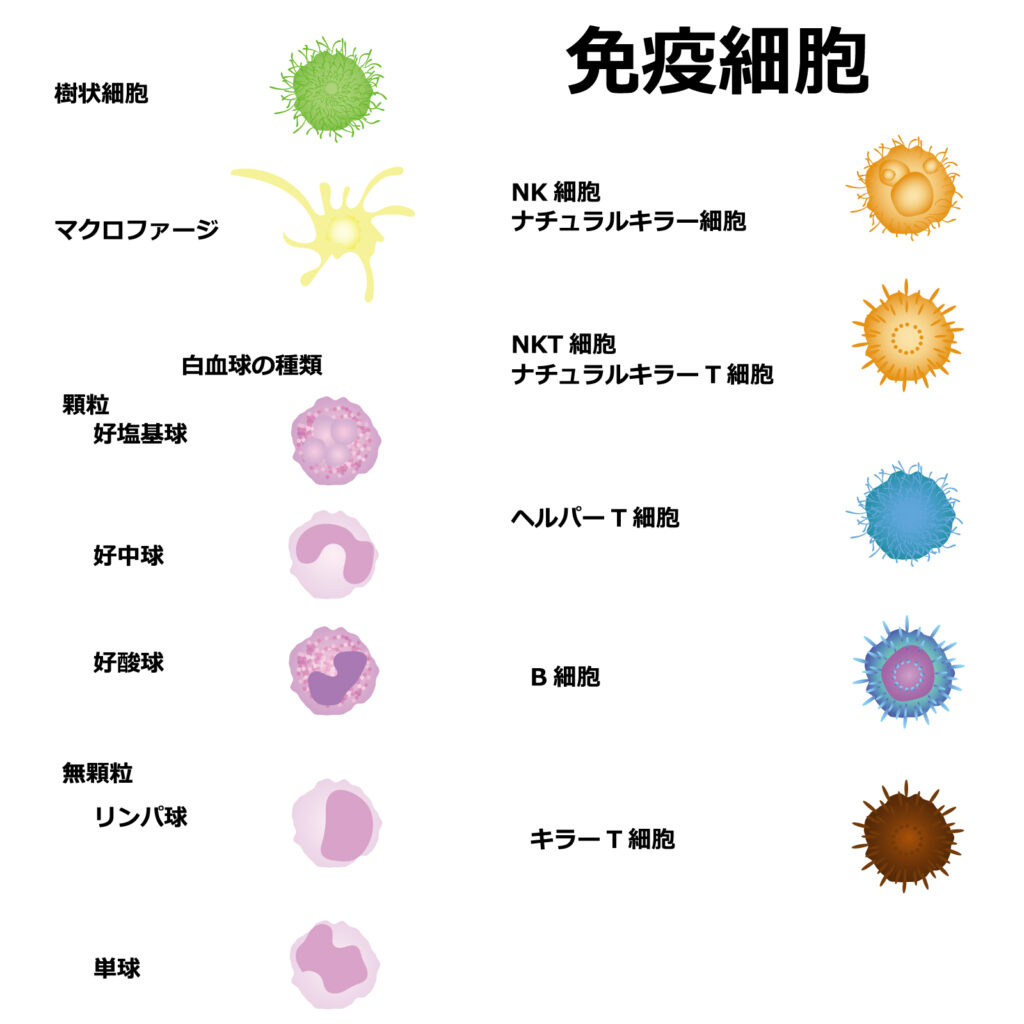

免疫細胞には、白血球に含まれる「好中球」「好酸球」「好塩基球」「単球」「リンパ球」などがあります。これらの名称は、血液検査の結果に表示されているので、見聞きすることもあるでしょう。それぞれ、働きかたによってさらに詳しく分けられます。

たとえば、単球は「マクロファージ」や「樹状細胞」、リンパ球は「NK細胞」「キラーT細胞」「B細胞」「ヘルパーT細胞」で構成されています。また、これらの免疫細胞は、血液中のほか、皮下やリンパ組織でも見られます。

図1を見てください。免疫細胞はそれぞれに形状や働きが違い、どれも個性が際立っています。全体として多彩なキャラクター集団として見ると、免疫のストーリーや個々の免疫細胞の関係性が理解しやすいかもしれません。このキャラクターたちは、単独ではなく、ほかのキャラクターとネットワークをつくって体内に侵入してくる敵と日々闘い、排除するように働いています。その働きぶりが免疫のしくみだと言えます。

■1に「自然免疫」、2に「獲得免疫」

その免疫のしくみは、大きく2つの段階に分けられます。

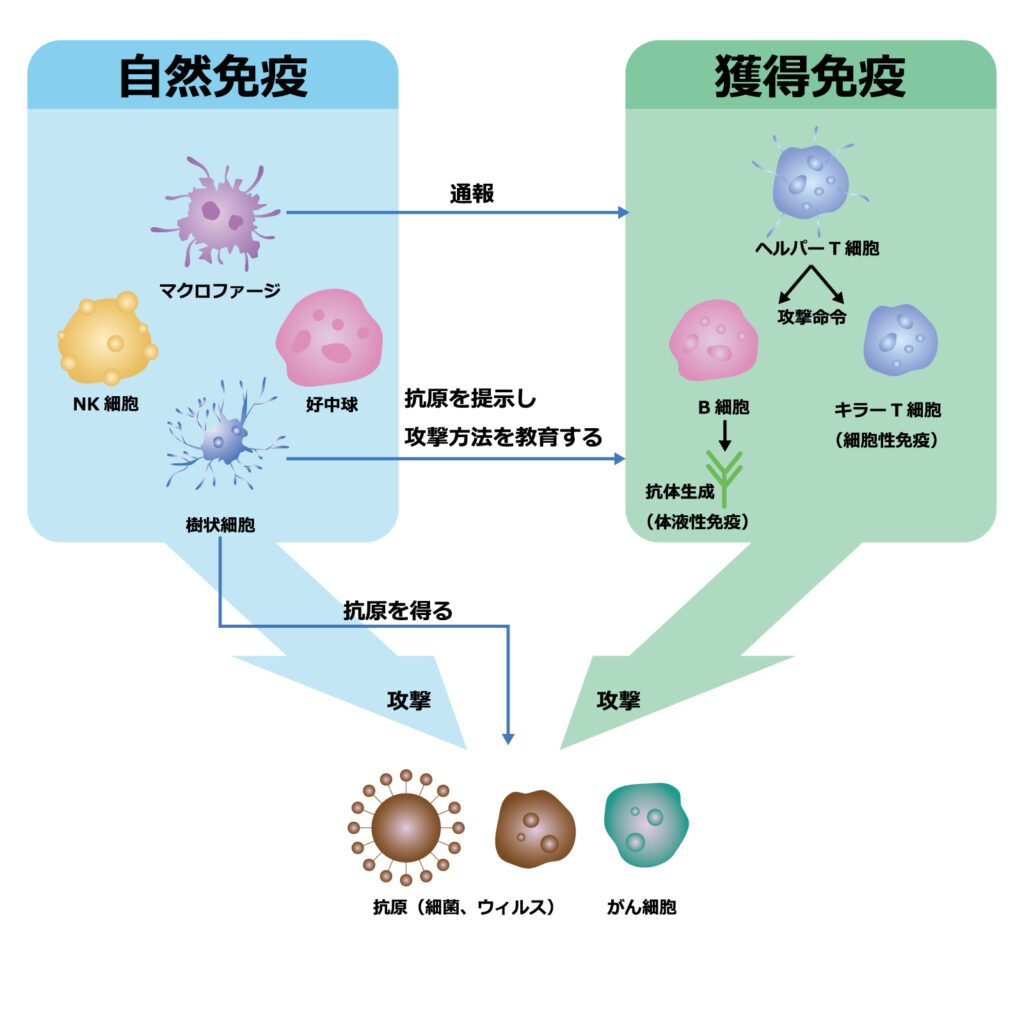

第1段階は「自然免疫」と呼ばれ、免疫細胞のうち、マクロファージや樹状細胞、NK細胞、好中球などが主に担当します。

自然免疫とは、体内に侵入してくる細菌やウイルス、寄生虫、異常な細胞などを、簡単な「パターン認識受容体」を使って「自分と違うもの」だと見分け、撃退しようとするシステムです。

その攻撃の様子は、免疫細胞が侵入者をパクパクと食べるように見えることから、「食作用」や「貪食(どんしょく)作用」と呼ばれます。

そして自然免疫だけでは侵入者をやっつけられない場合、マクロファージや樹状細胞は、T細胞やB細胞に助けを求め、免疫として働きます。これが、「獲得免疫」と呼ばれる第2段階です。

第2段階では、自然免疫から得られた情報をもとに、ヘルパーT細胞がキラーT細胞やB細胞に指令を出し、より強力な攻撃を試みます。

自然免疫の中心キャラクターのマクロファージや樹状細胞が、獲得免疫の中心となるT細胞やB細胞に侵入者の情報を渡すことを、「抗原提示(こうげんていじ)」と呼び、マクロファージなどを「抗原提示細胞」と呼びます。抗原提示は免疫のしくみのうちでも、免疫細胞どうしの連絡網において重要なポイントとなります。

指令を受けたB細胞は、侵入者の細菌やウイルスに対抗するタンパク質の「抗体(免疫グロブリン)」をつくります。この抗体も、体の警備員のように、腸管の内腔(ないくう)から細胞内に侵入しようとする細胞やウイルスを監視し、排除します。

B細胞がつくる抗体は、形などによって大きく5種類に分けられ(IgG、IgM、IgA、IgD、IgE)、それぞれが異なる目的や場所で働きます。特に「腸管免疫」では、「IgA(アイ・ジー・エイ:免疫グロブリンA)」が重要です。

IgAは抗体の中でももっとも多くつくられ、全体のおよそ60%を占めると言われます。ただし、血液中でもっとも多いのはIgGです。つまり、IgAは血液中よりも、小腸を中心とする消化管内に存在しているわけです。さらに、消化管や眼、鼻などの外界と接する粘膜の表面に分泌される「分泌型IgA」は、胃酸や消化酵素に強く、消化管内で効果を発揮します。

ほかの抗体は特定の細菌やウイルスに対してつくられるため、複数の侵入者に対応するには複数の抗体が必要で、反応が遅くなります。しかしIgAは、複数の細菌やウイルスなどに対抗できるため、免疫の第一線となって腸管で大活躍します。

■サイトカインの情報伝達は館内放送のよう

では、免疫細胞たちはどのようにして連絡を取り合っているのでしょうか。そのツールは、「サイトカイン」という低分子のタンパク質です。

サイトカインは細胞間の相互に作用する生理活性物質の総称です。免疫細胞のほか、さまざまな臓器や細胞でつくられて分泌されます。800種類以上が知られ、感染症や炎症、外傷、がん、生殖、アレルギーなどに関与していることもあり、多くの分野の医療・健康情報を読み解くうえで重要な存在です。

サイトカインによる情報伝達は、第3回で述べた「受容体での受け渡しが行われる」という点は内分泌系のホルモンを使った伝達手段と似ています。

ただし、ホルモンが遠くの臓器や細胞にも働きかけるのに対し、サイトカインが届く範囲は比較的近くに限られます。その分、近場なら対象となる免疫細胞を呼び寄せることが可能で、血管内の免疫細胞にも働きかけることができます。

つまり、イメージとして、ホルモンは電子メールのように、相手の連絡先を知っていればどれだけ遠くにでも情報を送ることができるのに対し、サイトカインは特定の場所にいる集団に館内放送のように情報伝達を行っています。

また、サイトカインは細胞どうしの情報伝達だけではなく、免疫細胞の活性化や増殖、変化(分化)などにも関与しています。たとえば、脳の免疫細胞であるグリア細胞にサイトカインが働くことで、その成長や増殖を促します。

■ストレスホルモンが免疫細胞の働きを抑える

さらに、免疫細胞は、サイトカインのほかにも、神経伝達物質やホルモンをつくったり、受け取ったりすることができます。

たとえば、マウスでの実験ではありますが、脾臓(左のわき腹に位置し、古い赤血球の処理やリンパ球、抗体の成熟を促す機能がある臓器)の迷走神経を刺激すると、ノルアドレナリンという神経伝達物質が放出されます。このノルアドレナリンを脾臓内の免疫細胞(T細胞)が受けとると、さらにはアセチルコリンという神経伝達物質が放出されます。

すると、アセチルコリンによる情報伝達によって、別の免疫細胞(マクロファージ)からの炎症性サイトカインの分泌が抑えられ、体内の炎症が抑制されることがわかっています(※1)。

また、ストレスがあると、脳の視床下部を基点に一連のホルモン分泌が起こり、免疫を抑制するホルモンであるコルチゾールが分泌されます(第3回:内分泌HPA軸参照)。コルチゾールは、細胞からのサイトカインの分泌を抑えるため、免疫細胞の働きを抑制してしまうのです。

こうして、大局的に見れば、ストレスがつづくことで免疫の機能が低下するわけです。

少しだけ補足すると、コルチゾールは細胞内で受容体とくっつき、サイトカインをつくることを阻害(邪魔)して、マクロファージの働きを抑えます。

マクロファージは敵である細菌やウイルスからするとスパイともいうべき細胞で、敵に最初に接触してT細胞への抗原提示を行います。そのため、このマクロファージの動きが抑えられると、T細胞からのサイトカインの分泌や、またB細胞の変化を抑えることになり、抗体の産生を抑制してしまうことになるのです。

このように、これまで見てきた脳と腸の連絡経路である神経系、内分泌系、免疫系は、それぞれが独立した経路ではなく、共通する情報伝達物質や受容体を通じて相互に連絡を取り合うネットワークをつくっているとイメージしてください。

次回は、「腸管免疫」の存在、中でも注目されている組織の「パイエル板」、免疫寛容、脳腸相関と免疫のまとめに続きます。

※1

Wang H, Yu M, Ochani M, Amella CA, Tanovic M, Susarla S, et al. Nicotinic acetylcholine receptor alpha7 subunit is an essential regulator of inflammation. Nature. 2003;421(6921):384-8.

構成:阪河朝美・藤原 椋 / ユンブル

「腸は第二の脳」という言葉が知られてきたが、最近の研究でそのメカニズムが医学的に説明できるようになってきた。そのエビデンスをもとに、ストレス関連消化管疾患の治療に、精神神経系疾患のうつ病や不安障害ケアの心理療法「認知行動療法」を取り入れる治療が始まっている。同治療法の研究者である消化器病専門医の著者によるこの研究成果と治療法、セルフケア法を一般に分かりやすく伝える。

プロフィール

菊池志乃

きくち・しの 名古屋市立大学大学院医学研究科共同研究教育センター助教。京都大学大学院医学研究科・健康増進・行動学分野・客員研究員。医学博士。消化器病専門医。消化器内視鏡専門医。京都大学大学院医学研究科博士課程医学専攻修了。高知大学・医学部医学科卒。岸和田徳洲会病院、天理よろづ相談所病院、高槻赤十字病院、京都大学医学部付属病院、京都大学大学院医学研究科特定助教を歴任。専門は過敏性腸症候群と認知行動療法。2022年、日本初の過敏性腸症候群に対する集団認知行動療法の大規模ランダム化比較試験を実施し、有効性を報告した。現在、名古屋市立大学にて過敏性腸症候群の臨床試験を実施中(https://suciri.localinfo.jp/)。

菊池志乃

菊池志乃

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり