「アボジ…お父さん!私、来ましたよ!」

全錫虎(チョンソッコ)さん(92)は、発掘された古い炭鉱の入り口に向かって声を張り上げた。父親が山口県の長生炭鉱で生き埋めになったのは1942年、全さんが10歳の時だった。事故直後、封印された坑口の前に来ては、毎日父を呼んで泣いたという。それから82年。2024年9月、市民団体がようやく地面を削って坑口を見つけた。重機で掘り進むと、土の下からブクブクと水があがり、183人の犠牲者が眠る海底炭鉱の入り口が、開いた。まだ大部分は水没しているので中には入れないが、何とか生きているうちに遺骨を連れて帰りたいと願う遺族らが現場に詰めかけた。団体の共同代表の井上洋子さんは、全錫虎さんが泣き崩れる姿を見て、続けてきて良かったと心が震えたという。

「間に合った、良かったぁ、って。もう時間がかかりすぎて遺族の皆さんも孫世代になっていて、犠牲者の子供世代は数えるほど。特にこの日を待ちわびてずっと韓国から通い続けてきた全錫虎さんに、開いた坑口を見てもらえて、報われた思いでした」

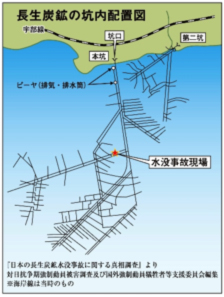

井上さんたちの「長生炭鉱の“水非常”を歴史に刻む会」(以降「刻む会」)は、歴史に埋もれた長生炭鉱の「水非常」=天板が崩落して水没する大事故、の犠牲者の名前を確認し、追悼碑を建てて人々の記憶に刻むこと、そして犠牲者の7割に当たる136人が朝鮮半島から連行された人たちであったことから、日本人として謝罪の言葉を共に記して日韓の未来を築くことなどを目標に1991年に活動を開始。一から資料を探し、名簿にある当時の朝鮮半島の本籍地を頼りに118通の「死者への手紙」発送して遺族に連絡を取り始めるところからの、気の遠くなるような地道な作業を積み重ねてきた。

毎年、事故が起きた2月3日に追悼式を開催し、遺族の方々との交流を重ねた。証言を記録して冊子にして地域に、またメディアを通じて全国に周知し熱心に活動してきた。そしてついに2013年、割り出した183人全員の名前を刻む犠牲者追悼碑を完成させた。公的な援助が得られない中で22年かけ、民間の力だけでようやく成し遂げた快挙だった。除幕式の日、井上さんたちは有頂天だったという。

「これで韓国のご遺族の皆さんには喜んでもらえると。ありがとうと言ってもらえるとばかり思っていたんです。すると遺族の方が、日本人はこれで運動をやめようとしていませんか?わたしたちは家族の遺骨を故郷に連れて帰るまで終わりではありません、と言われてしまった。グサッときました」

ちいさな市民団体に過ぎない自分たちに、海洋土木工事を伴うような海底炭鉱の遺骨収集などできるのだろうか?という不安は当然あった。でも、「刻む会」の会員の数は当初10数人だったものが100人を超えるまでに成長していて、もうやるしかないね、と2014年には遺骨収集を目標に組織を立て直していた。さて、どこから遺骨にアプローチするか。埋められてしまった陸側の入り口を探し始めると同時に、海の中に残っている太い煙突のような通気口「ピーヤ」から入る方法を模索することになった。

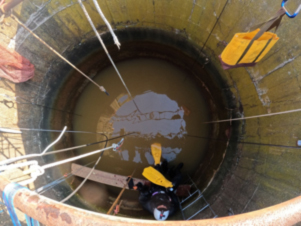

実は私も去年まで、長生炭鉱の悲劇の詳細は知らなかった。きっかけは、7月に全国に流れたテレビのニュース映像だった。ウェットスーツを着たダイバーが、海の上のケーソンのようなコンクリートの円柱に入っていく。私はテレビにくぎ付けになった。水中探検家の伊左治佳孝さんというダイバーらが、意を決してピーヤの調査に入っていく場面だった。私も40年来のダイバーだが、聞けば、目の前に自分の手をかざしても見えないという透明度50センチもない濁水らしい。そんなところには到底恐ろしくて入っていけない。

視界がない、ということは下手すると上下左右も分からなくなる。円柱の中は木材や鉄筋が折り重なり、水中まで壊れたジャングルジムのようになっているとのことで、かろうじてくぐり抜けても、重い鉄骨がずれて覆いかぶさってきたら、再び浮上できない可能性もある。ぞっとした。この伊佐治さんという方はよほどの技術と思いをお持ちなのだろう、普通のダイバーなら絶対にできない仕事を請け負ったのだ。183人の尊い命。死者のため、遺族のために命を懸けてくれるダイバーの姿を、息をするのも忘れて見つめているうち、気づいたら泣いていた。船を出す漁師たち。梯子をかけて見守る人々。83年前の大惨事を単なる悲劇で終わらせたくはないと、ここまでやってくれる人たちがいる。なんてすごい。私もせめて手を合わせに行きたい。慌ててスケジュール帖をめくり、9月に山口県宇部市で上映会があることを確認し、主催者にお願いして現場を訪ねる時間を頂いた。

山口県宇部空港のすぐ北に位置する床波海岸。晴れた日には遠く南に国東半島や由布岳も望める、穏やかで美しい海岸である。私が訪ねた日はまだ夏を思わせる日差しで、長い砂浜に水着の子らが遊んでいてもおかしくない陽気だった。けれど実際には観光客一人おらず、どこか寂しい風景だ。それは、海の中から立ち上がっている二本のピーヤが、どうしても目に入るからだろう。海水浴場には不釣り合いな朽ちたコンクリートの円柱は、陽に照らされ、無言のまま何かを主張している。

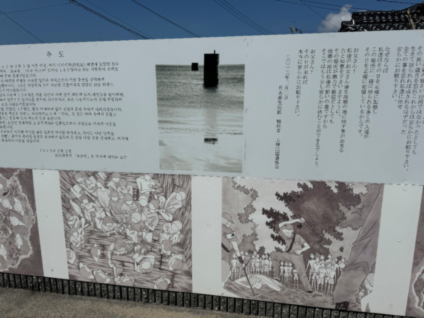

「海の墓標」。そんな言葉が浮かんできた。ピーヤの下は、まさに字の通り墓場なのだ。生き埋めになった鉱夫ら183人は今なお、地上に出たい、故郷に帰りたいと声を絞り出して叫んでいるだろう。誰にも聞かれることのないその声は長い間、海に沈殿したままだったものが、今、83年ぶりに彼らの眠る世界と令和の私たちは繋がろうとしている。そのきっかけを作った地元の団体「刻む会」が建てた追悼碑は、炭鉱跡地から歩いて数分の「長生炭鉱追悼ひろば」に建っている。

手を合わせる場所。現場を示す案内板。それが「ある」ということは、ダークツーリズムを考える上で大事なポイントになる。もちろん、ピーヤそのものが悲劇の象徴であり、そこに向かって祈ることは出来るだろう。でも何の案内板もなく、経緯を示す説明もなければ、ここを訪ねるにあたってどなたかガイドを頼むか、前もって自分で調べて頭に入れていくしかない。この隠ぺいされた炭鉱事故のように、規模の大きい負の歴史の現場であっても、案内板もなく追悼行事も行われていないところは全国にいくつもあるはずだ。その場合は逆に、地域の人々がなぜそれを封印し、黙殺を続けるのか、その背景を考えることも大きな学びになるだろう。

だが、ここには井上さんたち「刻む会」と在日や韓国の遺族たち,また5人の沖縄県出身者をふくむ日本の遺族らと交流しながら作ってくれた広場がある。旧炭鉱の関係者も暮らしている地域で、土地を確保するのが容易ではなかったことは想像に難くない。でも苦労して土地を取得し、誰でも長生炭鉱に思いを致すことができる場所を完成させた。そのおかげで私たちは今、目的地を定めて訪ね、しばし日陰に腰をおろしたりして、説明版で歴史を辿り、改めて謝罪や追悼の気持ちを整理して、犠牲者たちの御霊に何を誓うのか、じっくりと考える機会を頂くのである。

戦中の労働力不足を補うため朝鮮人を強制連行した歴史と、戦後の在日朝鮮・韓国人の差別問題は地続きである。だがこの国は、過去の植民地政策にきちんと向き合ってこなかったために、在日を巡る差別と人権の問題を悪化させてきた。そんな日本社会においては、過ちの歴史を公共の場に刻む行為は賛否が割れ、常に過激な抗議・反発を伴ってきた。手元にある「戦時朝鮮人強制労働調査資料集」によれば、強制労働の現場の数は確認されているだけで、全国でおよそ2000カ所とされている。それだけあっても、ここがそのゆかりの場所だと、負の歴史がわかる説明版を設置している場所はごくわずかだ。労務や軍務で連行された末、異国で死亡した朝鮮人の数は3万人以上。未回収の遺骨はまだ全国に残っているというのに、なかったことのようにされている場所が圧倒的に多いのである。だからこの場を作ることそのものが大変な道のりだったことは疑いなく、広くて堂々とした「追悼ひろば」がこうしてあることに、改めて頭を垂れたい気持ちになった。

広場にはいくつもの大きな説明パネルがあり、強制労働の歴史、長生炭鉱の構造などが、絵や写真を交えて読みやすく展示されていた。韓国式の儀式を行う遺族らの写真も印象的だった。そして追悼文はこんな言葉で締めくくられていた。

「無念の死を遂げ、今もなお目の前の二本のピーヤの底深く眠っている人々に、つつしんで哀悼の意を捧げます。とりわけ、朝鮮人とその遺族にたいしては、日本人として心からおわびいたします。私たちは、このような悲劇を生んだ日本の歴史を反省し、再び他民族を踏みつけにするような暴虐な権力の出現を許さないために、力の限り尽くすことを誓い、ここに犠牲者の名を刻みます。」

政府の謝罪の有無や、国としての責任の取り方を論じるのは大事なことだ。しかし一方で、80年経ってもそこにあるとわかっている遺骨を掘り出せず、海を渡って会いに来てはピーヤを見つめて泣く遺族の姿を見れば、日本人の一人として申し訳ないという気持ちはごく自然に湧き上がってくるものだと思う。自虐でも反日でもない。今も悲しんでいる人たちが目の前にいて、何もできないのだから、おわびしたい。国が謝罪していようがいまいがそれとは無関係に、個々人の気持ちを伝えることはとても大事だと、この文章は感じさせてくれた。こうして個人が、国の負の歴史に向きあう意味について尋ねると、井上洋子さんはこう答えた。

「毎年の慰霊祭であれだけ嘆き悲しむ遺族のお姿を目の前で見てきたので…。加害だ被害だというような話をしなくても、ご遺骨を返すことは、人道的に私たちがやるべきだと考えます。一方でこの炭鉱は、強制連行・強制労働の象徴のような場所です。国の歴史に向きあわざるを得ないですよね」

この長生炭鉱は坑口こそ陸地側にあるが、大部分が海の底であり、坑道の天井になる岩盤の厚さが安全基準を無視して薄くなっていた。炭鉱夫たちは、真上に船のエンジン音が聞こえ、不気味だったと証言している。岩盤が崩落すれば、総延長数キロメートルに及ぶ縦横の坑道はすべて水に埋まるという危険と隣り合わせだった。犠牲者の7割が朝鮮籍だったのは、日本の炭鉱夫らが長生炭鉱に入るのを恐れたからである。連行された若い朝鮮人鉱夫らの証言によると、彼らの宿泊施設は高い壁に囲まれて常に監視され、脱走したものは半殺しのせっかんを受けるという中で、危険な作業を無理強いされていた。軟禁同然だったタコ部屋には、ハングルで「母さん」「帰りたい」などと文字が刻みつけられていたという。外と連絡を取ったり、安全な現場に移動するなどの選択権はなかった。生活も職場も環境は過酷で、逃げることも出来ない「強制」の中で「人災」で命を失ったのだ。

長引く戦争で物資が不足する中でも、政府は「戦時増産体制」を強化し、徴兵で失った労働力を朝鮮半島から強引に補填しながら石炭の増産にまい進した。山口県は炭鉱が多い地域だが、石炭の質において長生炭鉱はかなり落ちたという。にもかかわらず重いノルマが課されたことも、採掘業者が安全や人権を二の次にした背景にあったのかもしれない。つまり、労働者を消耗品の如く扱ってでも戦争遂行に必要な石炭を増産するのは国策で、単に安全対策を怠った一企業の不始末と片づけられる問題ではない。国策に動員された末の死に対しては、当然謝罪し、遺骨は回収して国家の責任でご遺族のもとに届けるべきである。「刻む会」はずっと国に調査と遺骨収集を求めてきたが、厚生労働省は「坑道が水没し安全性が確認できていない。実地調査は困難」と静観する姿勢を崩さなかった。

そんな中で、「刻む会」は去年(2024年)9月、82年ぶりに炭鉱の入り口を発見したのである。クラウドファンディングで集めた資金で重機を借りて本格的な調査に着手して3日目、ゴミ捨て場のような層を掘り進めると、音を立てて水が上がってきた。現場は歓声に包まれた。「坑口がみつかったぞーお!」井上さんたちは抱き合って喜んだ。大ニュースに沸いたその数日後に私も現場に行ったのだが、コンクリートではなく木の板で作られたトンネルの入り口が大きく口を開けていた。沖のピーヤとともに、海底炭鉱に挑む炭鉱夫たちが行きかった姿を何とか想像してみることができ感慨深いものがあった。公的な補助もなしによくもここまでたどり着いたものだと思う。そして翌月に、冒頭の全錫虎さんらご遺族が来日した。また韓国政府も今年の2月の追悼式に参加、外務省を通じて遺骨収集に日本の協力を要請するなど、にわかに長生炭鉱の動きは慌ただしくなってきた。

政府に動きがあったのは4月7日の参院決算委員会だ。石破茂首相が、長生炭鉱に関する社民党の大椿ゆう子議員の質問に対し踏み込んだ発言をした。首相は、海の底に眠る犠牲者の遺骨を返そうとする人々の取り組みを「尊いと思っている」とした上で言った。

「危険があることを政府が承知していながら、作業は自己責任でというわけにはいかない」「専門家同士の話し合いから活路が開けることもあるのではないか」と述べ、必要があれば現地に赴くことにも含みを持たせた。

畳みかけるように4月22日、井上さんたちは山口から上京し、問題を管轄する厚生労働省と外務省との「意見交換会」に臨んだ。厚生労働省の職業安定局総務課人道調査室に対し、次の項目を要請した。

- 安全な発掘に向けた財政支援

- 正確な状況把握と調査

- 外務大臣/厚生労働大臣との面会

- 政府関係者の追悼集会への参加

「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」を代表して井上洋子さんは語った。

「私たちはこれまで、本当に素人の人力で頑張ってきているわけですけども、やはり今こそ政府の技術的な支援、財政的な支援が必要な時期が来ていると。石破総理の血の通った答弁もありますし、機は熟したと思います」。

機は熟した。実に実感のこもった言葉だと思う。民間で取り組んで34年。政府が、深さわからない、目に見えないなどと言い訳をして動かない間に、犠牲者を全員特定し、証言集を作って、ひろばも開き、追悼碑も建立した。さらに坑口を掘り出して、ピーヤ内部の調査を阻む鉄柱や木材の撤去も先日大型のクレーン台船まで投入して進めた。あとはもう、見えているではないか。遺骨はもう手の届くところにあるのだ。韓国政府も、遺失物を拾ってくるのとはわけが違うから、政府を通してちゃんと遺骨を返還して欲しいと望んでいる。もはや日本政府は逃げることはできないだろう。

在日コリアン3世で、ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク「のりこえねっと」の共同代表を務める辛淑玉さんは、自身の配信番組の中で長生炭鉱について何度か報道してきた。そして「歴史を掘り起こすということは再発防止のためである」とサラリと本質を指摘した。強制連行の労働者だけではなく、置き去りにされた日本人炭鉱夫47人も、国の最底辺を支える労働者だった。戦前、出稼ぎが最も多い県である沖縄の人たちの多くが、そのような危険な場所で働かざるを得なかったことも忘れてはならない。家族の話をすれば、私の曽祖父は夕張炭鉱の炭鉱夫だったし、母は足尾銅山の出身で、親族はみな銅山で働いていた。最底辺を生きた者たちの子孫として言いたいのは、暗いトンネルの中で国策を支える者たちが消耗品にされる国家、兵隊として、戦争協力者としてまた使われていく安い国民に、私たちはまた成り下がってしまわないように、歴史を掘り起す必要があるのだ。そして辛淑玉さんはもう一つ印象的な言葉を残した。

「命を懸けて潜ってくれるダイバー、そして井上さんたちは“ムーダン”だ」。

ムーダンとは、韓国のシャーマンのことである。シャーマンは、儀礼の中で神と人とをつなぐ巫者である。死者の声を聴く力を持ち、あの世とこの世を結ぶ存在でもある。井上さんたちが、封じ込められた死者の声を聞き、ダイバーらが、家族の待つ場所に犠牲者の遺骨を連れて行ってくれる。その瞬間を待ち望んでいたものにとって彼らは、誰にもできなかった奇跡を起こしてくれるムーダンなのだと。なるほど、その通りだと思った。

そうしてみると、負の歴史を刻む場所というのは、訪れた人が死者の声を聴くスポットであり、過去を未来につなげようとする者たちを引き寄せる場所であり、それ自体がムーダンだと言えるのかもしれない。過去の悲劇と今を繋ぐだけでなく、それを昇華させる可能性すら抱合する場所。そういう磁場を持った場、なのだ。

追悼の碑と広場ができたことによって定期的な交流が生まれ、日韓だけでなく関心を寄せる人たちやメディアもかかわる余地が生まれた。たとえ国がやらなくても、自分は何かしたい、と協力を申し出た人たちの中には、単に長生炭鉱の犠牲者のためだけではなく、戦争で日本が近隣諸国や自国民を苦しめた歴史に向きあいたい、そこから本当の国際交流や平和な未来を語り合いたいと願ってここに辿り着いたのだと思う。例えばピーヤの調査に協力してくれた床波漁協の漁師たちの中には、事故を知っている80代の漁師もいて、図面を書いたり操船してくれたという。ずっと胸に引っかかっていたこと、今からでもやれることをやりたい。そう思う人間は、私のようなにわか勉強の遅ればせながらの存在も含め、たくさんいるのではないか。「刻む会」の皆さんが人脈を作り、場を作ったことで、わたしたちは知る。応援できる。参加できる。ここは、真っ暗な海の底に閉じ込められた犠牲者たちの悲劇の地であることは間違いないが、そこに集う人たちは光を持ち寄ってくる。そんな内面の光をたたえている長生炭鉱は、今大きく動いている。

現在、地元のダイバーらがピーヤの中の障害物を延べ30日かけて除去していて、6月18日には伊佐治さんらが深さ27メートルの坑道まで下りられるように、準備が続けられている。井上さんも、この6月こそどなたかの遺骨に必ずたどり着くと期待しています、と話している。第3次クラウドファンディングも始まっているので、私も応援しながら、この希望の場所で犠牲者が遺族の手に抱かれる瞬間を夢見て、見守っていきたいと思う。

長生炭鉱の潜水調査と遺骨収集を応援する

クラウドファンディングはこちらです

https://for-good.net/project/1001960?s=06

プロフィール

(みかみ ちえ)

ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞。著書に『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書、第7回城山三郎賞他3賞受賞)、『戦雲 要塞化する沖縄、島々の記憶』(集英社新書ノンフィクション)、『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)などがある。

三上智恵

三上智恵

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり