中央アルプスと南アルプスに挟まれた長野県南部。天竜川に沿って南北に伸びる盆地を伊那谷という。日本の原風景が今も残るこの静かな里が、本土決戦で最後の遊撃戦の要衝になっていたかもしれないという新たな事実が、実はこの数年で次第にわかってきた。

1945年、終戦の年の春から夏にかけて、この伊那谷地域の少年少女らは秘密裏に「ハハリウ」という特殊爆弾を大量に製造する仕事をさせられていた。「ハハリウ」とは、陸軍中野学校と並んで日本の秘密戦を支えた特務機関「陸軍登戸研究所」がゲリラ戦用に開発した小型爆弾で、手のひらサイズながらダイナマイトの6倍の威力があるともいわれる。沖縄戦では、北部の山岳地帯で戦った少年ゲリラ兵部隊「護郷隊」が遊撃戦で使っていたものである。神奈川県川崎市にあった登戸研究所は、空襲が激しくなった東京近郊を離れ、山に守られるような盆地である伊那谷を中心に1945年春までに疎開し、学校や寺などの施設に分散してその後も兵器の開発・製造を続けていた。そこで長野の少年少女たちが爆弾製造に当たった時期は沖縄戦真只中であり、もちろん長野から沖縄に輸送するのは不可能だった。沖縄で使用された「ハハリウ」は1944年夏までに神奈川県川崎市にあった登戸研究所で製造されたものと考えられる。であれば、この長野県南部の里で、沖縄戦と並行して作られていた特殊爆弾「ハハリウ」は、いったいどこで、だれがどのように使うつもりだったのだろうか?

「8月にこちらでも国民義勇戦闘隊(後述)を組織していますので、その人たちにこの缶詰爆弾を持たせて、ここで最後の遊撃戦をしようということかと思います。まさに沖縄をそのままこっち(本土)に持って来るような状況があったのではないでしょうか」。

私の疑問にズバリ答えてくれたのは小木曽伸一さん。最初にいきなり核心の答えを提示してしまったが、上の鍵カッコの中身を即座に理解できる人はそう多くはないだろう。でも安心してほしい。このリポートを読み終えるころには、その意味が分かるようになるはずだ。

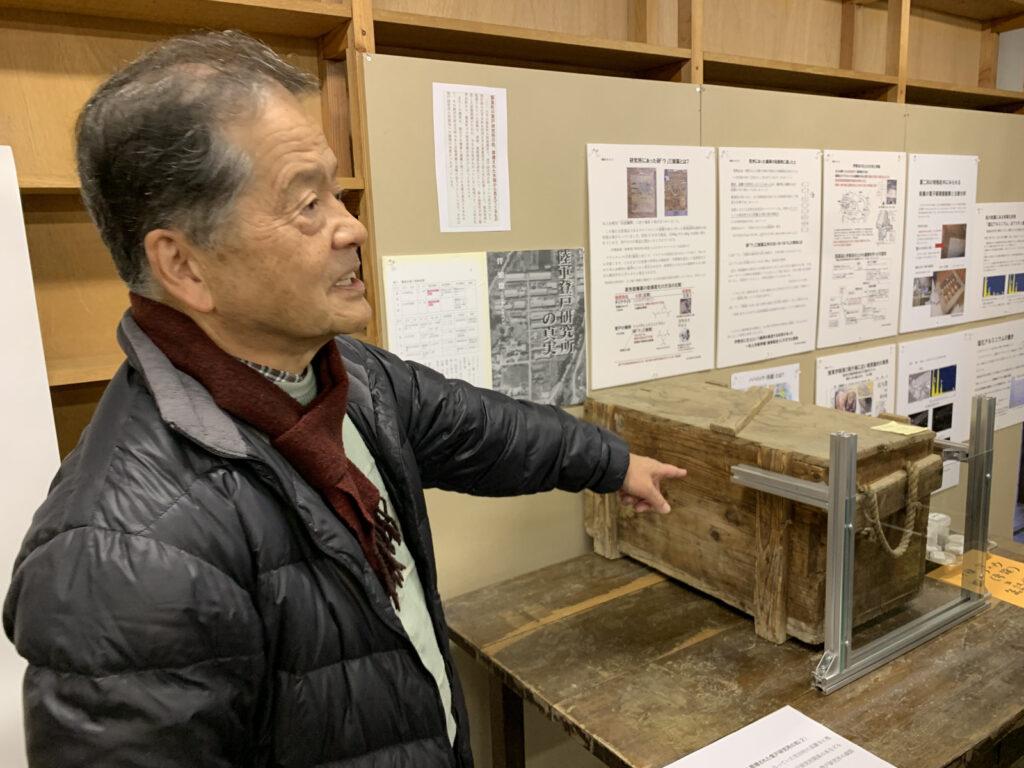

小木曽さんは7年前に設立された「登戸研究所調査研究会」の共同代表だ。この研究会では、小木曽さんら退職教員をはじめ、研究者などのメンバーが、謎に包まれている登戸研究所が伊那谷まで来て何をやっていたのかを明らかにするべく、熱心にフィールドワークやシンポジウムを開催している。資料を集め、冊子や本も作り、そして去年ついに念願の「登戸研究所平和資料館」常設館まで駒ヶ根市中沢にオープンさせてしまった。私は、沖縄の遊撃戦を調べていく過程で登戸研究所には大変興味を持っていたため、早くからこの研究会の動向に注目していたが、やがて「ハハリウ」という暗号名を持つ小型爆弾を造った証言まで飛び出してきたので、自分から事務局長の松久芳樹さんを訪ね資料などを入手、情報交換をさせてもらった。以降、この研究会の活動の知らせを読みながら、新資料も次々発見して度々地元紙を賑すなど、目を瞠る活躍ぶりに感心しきりだった。

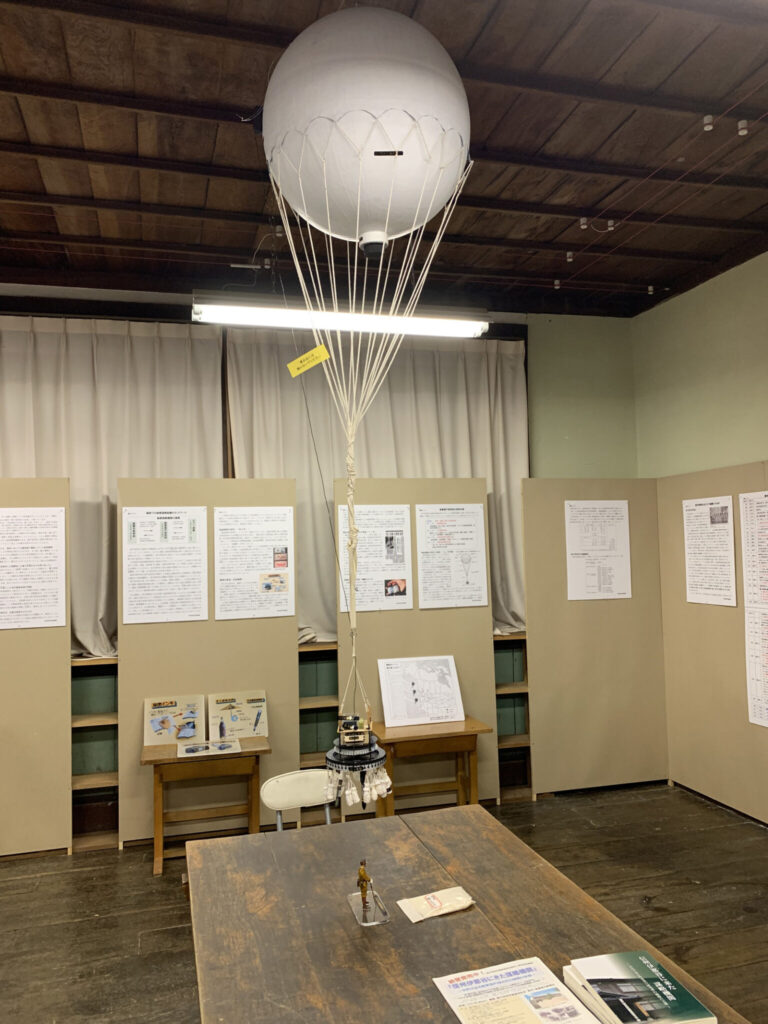

登戸研究所平和資料館は、古い木造の校舎の一角に作られた。そこはまさに、学徒動員された近隣地域の10代の子供たちが「ハハリウ」爆弾の製造に当たった旧中沢国民学校の校舎なのだ。入場は無料、暖房がないため冬季(12月~1月)は休館というなんとも市民の手作り感あふれる資料館なのだが、中に展示されているものは、ほかのどの地域の資料館にもない貴重なものばかり。「登戸研究所」に関する数少ない資料と、これまで公になっていなかった証言や写真、器具などの遺物が所狭しと置かれている。この地域でいったい何が起きていたのか、徐々にあぶりだす謎解きの過程を見せるような、推理の力と好奇心を刺激する、見ごたえがある現在進行形の資料館になっている。

1945年夏、敗戦が決まると、日本軍は直ちに膨大な量の書類を燃やし、不都合な器具類は海に投棄したり、地中に埋めたりして証拠隠滅を図った。中でも、毒物・化学兵器・偽札・風船爆弾など人道的にも問題のある特殊な資材を扱ってきた登戸研究所には、いち早く処置を求める命が下りており、また関係者には厳しい箝口令も敷かれた。そのため、登戸研究所に関しては展示できるような証拠品はそもそも非常に少ない。研究会も最初、長野県まで疎開してきた登戸研究所が何をしていたのか、それをどこから紐解けばよいのか雲を掴むような話に思えたという。

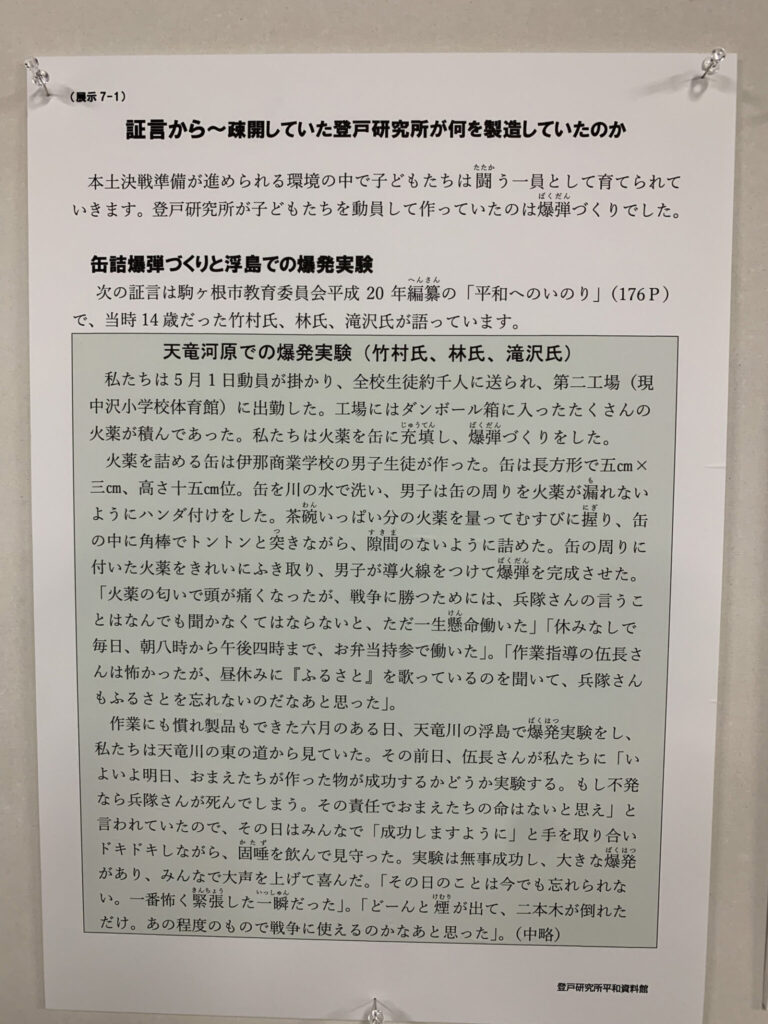

しかし登戸研究所調査研究会は、例えば赤穂町役場の古い書類の中から、進駐軍の指示で集めた登戸関係の残置物の記録などを辿って実態に迫っていく。それによると、8500個のブリキ缶などが残っていたという記載がある。およそ1万個という規模で缶詰爆弾「ハハリウ」が製造体制にあったことが窺がえる。また、中沢国民学校2年の女子の証言によれば、10代の生徒およそ500人が缶詰型爆弾の製造にあたっており、学徒動員の女子たちは「火薬のにおいが苦手で頭が痛くなる」と言いながらも「出征している3人の兄たちが使うかも知れない」と考えて必死に缶の中に爆弾を詰めていたなどと語っている。そのような地域で聞き取った証言の蓄積も豊富にあり、パネルの一つ一つが興味深い。5センチ×5センチ×15センチという小型の爆弾「ハハリウ」の模型もある。銀紙などを使った手作りで、沖縄のものと違って四角い缶に入れられていたことも驚いた。

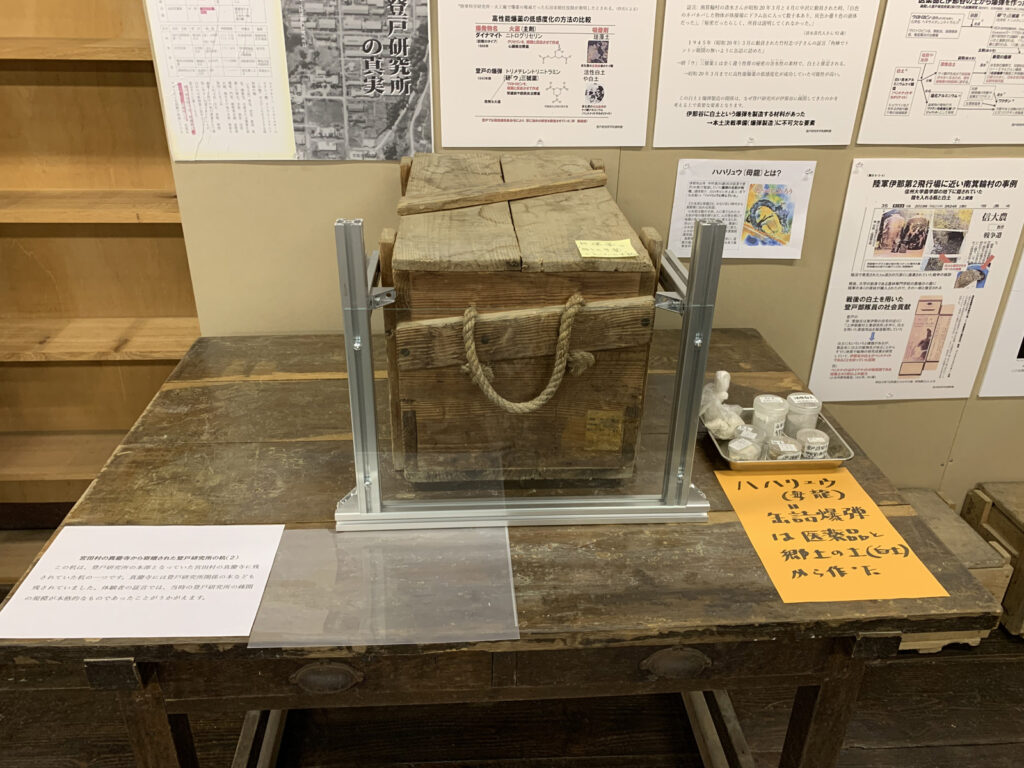

そのほか展示道具として目を引くのは、縄の取っ手が付いた大きな木の箱。それはどうやら火薬の入れ物だったらしい。表には“研「う」薬三号”と書かれたラベルが貼られている。その意味は、登戸研究所の陸軍技術少佐で、疎開後は伊那に住んでいた伴繁雄さんの著作にヒントがあった。新爆薬「研「う」薬三号を専用したと書かれている。この火薬は柔軟なパテ状で、変形自在であり、今のプラスチック爆弾と同様のものだと解説している。おそらくこの木の箱には大量の火薬が詰め込まれていたのだろう。

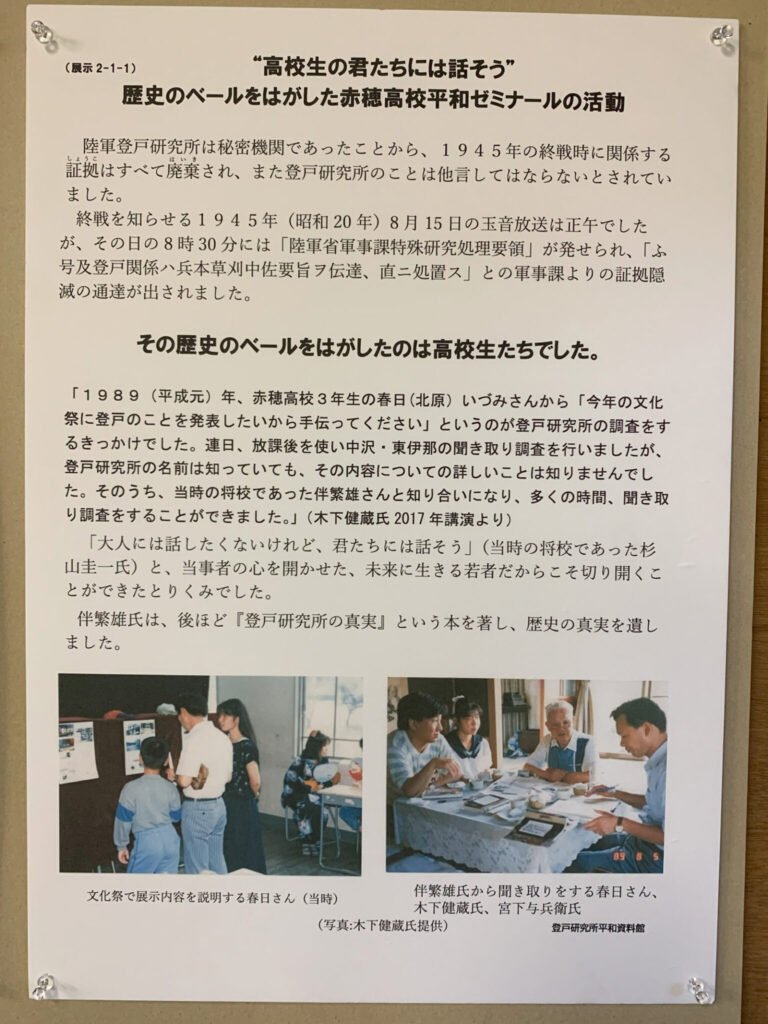

この、登戸研究所設立当初から中心的な役割を果たした伴繁雄氏については今回深入りはしないが、彼は毒入りチョコレートなど毒物兵器の製造研究を指揮した人物と言われ、戦後は米軍横須賀基地の秘密戦資材の供給組織に勤務したり、ベトナム戦争にも関与するなど、米軍に協力する数奇な運命をたどった人物のようだ。長い間、一切の取材は受け付けず何もしゃべらなかった伴氏を変えたのは、地域学習で熱心に彼の下を訪ねた地元の高校生平和ゼミナールの生徒たちだった。1989年に、今の研究会のメンバーでもある宮下与兵衛、木下建蔵(故人)、二人の熱心な先生と赤穂高校平和ゼミナールの高校生たちが、初めて伴氏から登戸研究所の実態や伊那谷に疎開してからの役割について聞きだすことになる。戦後44年を経て、地元の学校の「地域史の掘り起こし」が、こんなに大事な歴史を紐解く端緒になるということに、私は感動すら覚えた。これまでほとんどわかっていなかった本土で想定されていた秘密戦の実態について、高校生と先生の情熱が最初の扉を開いたことは特筆すべきことと思う。信州の先生たちの力、高校生たちの可能性や地域づくりの実践についての記録は、指導教諭だった宮下与兵衛さんの著書「若者とともに」・「高校生が追う戦争の真相」「高校生が追う陸軍登戸研究所」などを読むことをお薦めする。

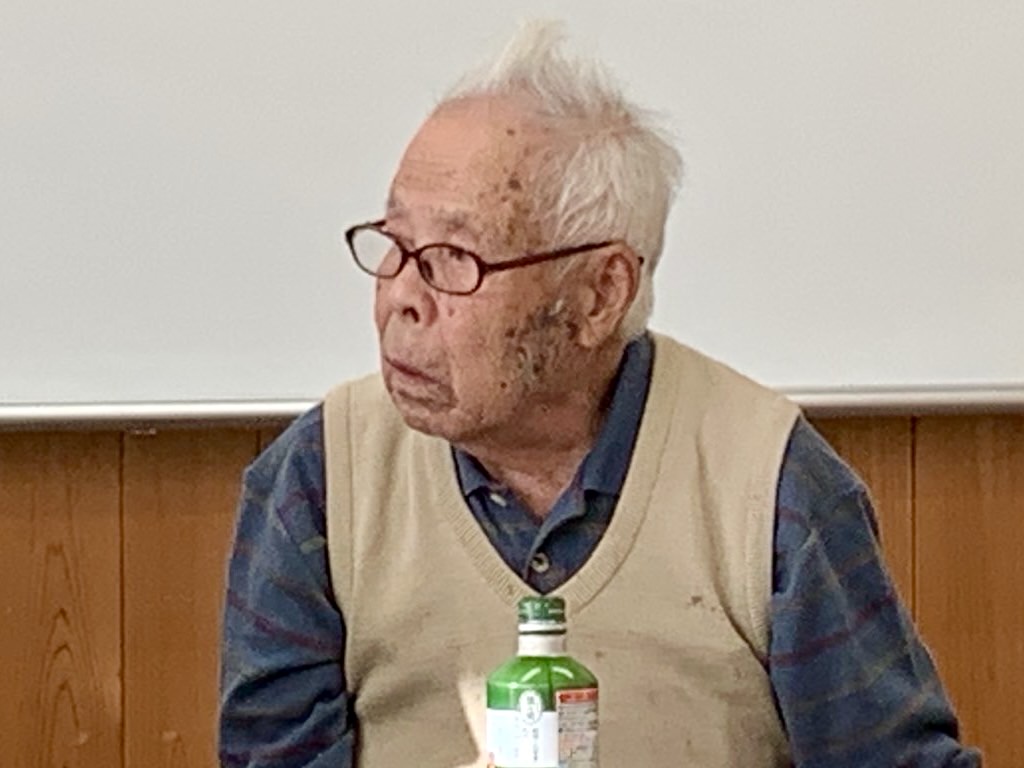

話を本題に戻して、この展示を支える証言者たちであるが、武器製造や雑務に携わったのは当時の13~16歳の生徒たちが中心だった。まだ直接お話を伺うチャンスはある、ということで、二回目の伊那谷訪問の時には「ハハリウ」をその手で作ったという中村進さん(93歳)はじめ、3人の体験者から証言を聞くことができたので、彼らがどんな環境でどんな仕事をさせられていたのか、一端を紹介する。

「ハハリウというのはね、ほかの衆は名前も知らんの。お互いに喋るなと。家に帰っても喋ったらいかんと言われてね。わしらは「科学班」。ほかに「機械班」「通信班」もあってね、ブリキの板を切ってこのくらいの箱を作って缶にするのが「機械班」の仕事だった。わしらは火薬を詰める仕事。重さを量って同じに丸めてね、粉じゃないからサッと入らないからね、棒でつついて、隅まで詰めるのが仕事。丁寧にやらないと爆発して死んでしまうぞ!って脅かされてね。最後に蓋をハンダ付けするときに、コテを焼き過ぎると、シュシュ―っと煙が出てね、指がふっ飛んじまうぞって脅かされて。びくびくしながらね。まだ13歳の子供でしょ。いやな仕事だなーって。着ている服は火薬で汚れて替えもないし、洗濯も休みがなければできないでしょ。嫌で嫌で、仕方がなかったの」

中村さんは1945年当時伊那商業学校の2年生で、1年生の時は伊那飛行場づくりに動員され、二年生の4月からは、今では隣の市に当たる駒ケ根市中沢の中沢国民学校でハハリウを作る作業に当たった。そのために生徒たちはいくつかのお寺などに分宿して、数か月間家にも帰れずに勤労奉仕をさせられた。中村さんは常秀院という寺に寝泊まりしていたが、ご飯は半分以上大豆が混じったもので、しかも「こそっと」しか盛ってもらえず、常に空腹だった。火薬を始め重い資材の運搬もさせられて、おなかが空いてたまらず、将校の荷物を運ぶときに食べ物を失敬して、宿の荷物の捜索をされたこともあったという。

「一度は爆破試験に連れて行ってくれて。15,16人で天竜川の堤防で見学したもんです。向こう岸でバーンと煙が上がって、内臓が揺れるようなね。すごいものを作ってるんだなあって印象に残ってますね」

ハハリウの仕事ではないが、同じように登戸研究所で勤労奉仕に明け暮れた当時の少年たちにも話を聞いてみた。

当時14歳だった清水喜代人(今年ご逝去)さんは猛毒の危険物質である黄燐を扱っていた。焼夷弾を作る目的だと聞かされていた。ドラム缶で50本くらいあって、自然発火を防ぐために天竜川まで運んで水中保存していたが、大雨で露出して流されてしまい、夜中もあちこちで爆発が起きていたという。皮膚に触れると化学やけどを起こすし、吸い込んでも危険という毒性の強い黄燐が天竜川に大量に流出していたと聞くと、近隣住民や魚や水質に甚大な悪影響が出たのではと推測され、恐ろしくなる。清水さんたちも、あまりに空腹で辛かったため、同じ宿の20数人全員で申し合わせて脱走したことがあったそうだ。

「自宅の方向に逃げて山までは来たけど、先生に悪いから、帰るかってことになって。そしたら帰ったら、教頭先生がもう怒って往復ビンタもらって、顔がぱんぱんになっちゃってなあ。しばらくは飯も食えなかったんだよ」

「香花社」という神社に18人で分宿していた鈴木米雄さんは、燃料不足を補うために松の根っこを掘って「松根油」を集める仕事をしていた。辛かったのは暴力だった。

「上官は、何かあると二列に並ばせて対面にさせて、手を後ろに組め、歯を食いしばれ!といってお互いに殴りっこをさせた。僕らは仲間同士だから遠慮して殴るけど、曹長はこんな風に殴るんだ!と見本を見せて、面白いようにやられましたね。兵隊たちも、うっ憤を晴らす場がなかったんでしょうね」

14歳の鈴木さんにとって終戦の知らせは、ショックというより、ああやっと楽になる、これでもう殴られなくて済む、という安堵感だったそうだ。それからみんなで校庭に行って、進駐軍が来るから隠せ、ということで危ないものはみんな燃やしたり、穴を掘って埋めたりした。しかしほどなく何者かに掘り返されて持ち去られたりしていたそうだ。

13歳から15歳の少年たち3人の話を聞いていて分かることは、軍隊でもないのにまるで初年兵のように有無を言わせぬ命令の中の勤労奉仕であったこと。プラスチック爆弾や黄燐のような危険な物質を防護対策もないまま少年少女にハンドリングさせていたこと。危険な労働を強いる側に先生たちもいたこと。証拠隠滅も彼らにやらせ、そのうえで戦後も秘密保持を約束させたこと。

ここで想起されるのは沖縄戦だ。沖縄の住民も、軍隊の命令で仕事の手伝いをさせられたにもかかわらず、軍事機密を知ってしまい敵に漏らしかねないとして、全員が潜在的スパイとみなされ、軍による住民スパイ虐殺の対象になっていった。仮に本土決戦まで事態が進んでいた場合、秘密戦の情報を持っていた伊那の少年少女らはおそらく真っ先に「スパイリスト」に挙げられ、口封じの対象となってしまう可能性もあったと思う。

また、仮に爆弾製造中に暴発が起き、教室で作業させられていた生徒たちが数十人死傷しても、軍人ではないから戦後補償はなかっただろう。さらに機密漏洩を防ぐという勝手な理由付けで軍隊によって虐殺されても、沖縄戦でそうであったように、戦後もその軍人らを殺人の罪に問うことも出来なかっただろう。断末魔の軍隊に協力をするということが地域にどんな地獄を招くのか、今なおその傷が癒えない沖縄の島々に暮らしているとリアルに見えてくる世界がある。辛くも本土決戦に至らなかった伊那谷ではたまたま彼らの話は戦中の苦労話で終わったかもしれないが、敵が上陸していたら沖縄より酷いことが自国の軍隊によって起きていた可能性が十分にあったと私は確信する。

この証言は、人手が足りなかったからたまたま子供にも手伝わせた、という単純なお話ではない。国家は、戦争という非常事態を自ら招いておきながら、どこまで国民の命を軽視してしまうのか、それは何を守るためだったのか、この資料館からはそれを学び取る必要がある。危険な化学兵器の製造や運搬を一般の国民に担わせてまで戦争を継続することの、取り返しのつかない罪を、今の私たちはクリアに認識する必要がある。当時は全国どこでも、学校単位で未成年を戦争に協力させ、大久野島でも藤沢でも女生徒を毒ガス工場で働かせ、後遺症の問題も起きているが、学校の責任はうやむやになっている。学校が10代の生徒に戦争協力をさせるというその異常さを私たちが深く理解しなければ、抵抗はできない。現在も防災と国防をないまぜにしながら国は軍事化を進めているが、その機運に自治体と学校が取り込まれ、自衛隊の求めに応じてまたも協力していくような流れを止めることはできないからだ。

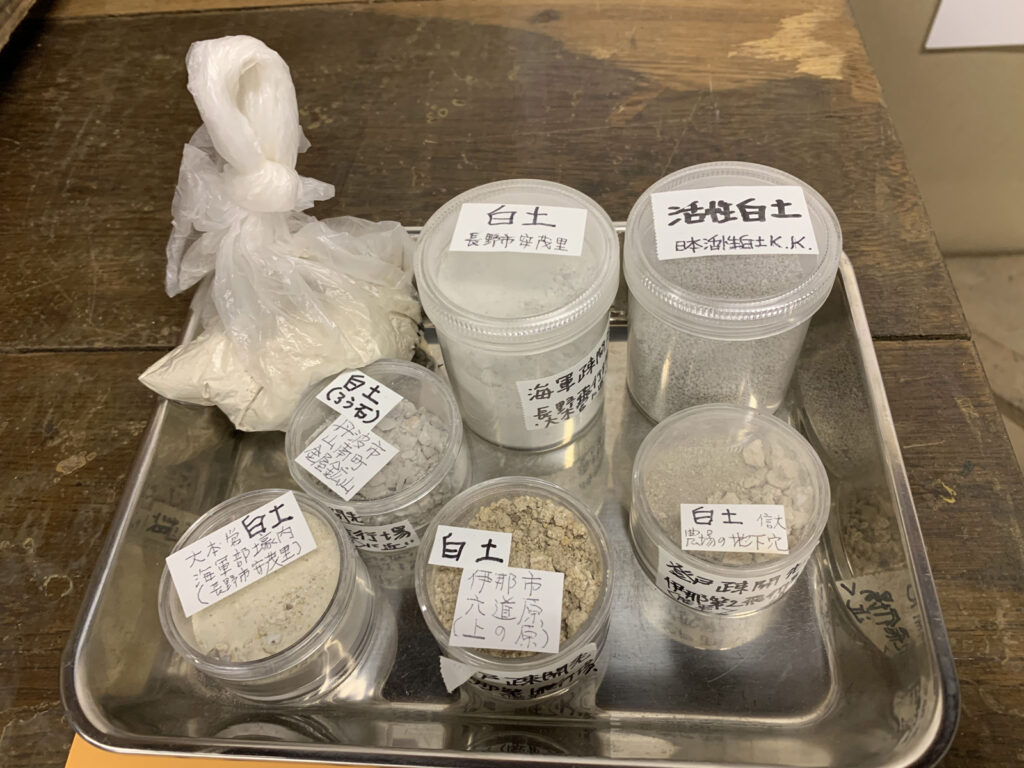

そもそも、登戸研究所はなぜ伊那谷を疎開地に選んだのか?それにはいくつかの理由がある。まずは山に囲まれて空襲を受けにくいこと。そして爆弾の製造に使われる良質な「白土」の産地であったこと。資料館にはその白土の展示も詳しい。これも余談だが、伴繁雄さんは戦後この白土を使ってクレンザーの会社を長野で成功させている。

伊那谷を選んだ最も大事な理由は、陸軍中野学校の群馬県の疎開地や大本営の移転先である長野松代に行きやすく、連携を取り易いこと。遊撃戦を支える組織は分散させることで、一気に壊滅させられることを避け、山中で子供らに兵器を作らせ続けることも想定し、長期戦に備える体制をとろうとしていたのだろう。やがて東京が壊滅し、いよいよ松代大本営や天皇の御座所を目指して米軍が天竜川河口から上陸してきたときには、この地域で最後の遊撃戦を展開することも当然考えられていたはずだ。

明治大学の登戸研究所資料館の山田朗館長は「登戸研究所の長野移転は、空襲被害からの避難のための疎開ということだけでなく、陸軍全体の本土決戦体制構築のための戦力基盤の維持」であったと述べている。(「信州伊那谷に来た諜報機関」・登戸研究所調査研究会編)

一方の米軍は、沖縄戦のあと、本土攻略のために二つの作戦を持っていた。一つはオリンピック作戦で九州南部に上陸。そののちにコロネット作戦で関東に攻め込み、最終的には長野の松代大本営に向かうという計画だった。最終決戦の場として、米軍も日本軍も長野県を想定していたということだ。米軍は沖縄戦で多大な犠牲を強いられた経験から、兵隊の消耗を避けるために、日本本土を殲滅させる作戦の主力として毒ガスを使う計画だったという。これに対して日本側は、本土決戦の武器はほとんど残っていなかった。地域に残っている子どもに造らせたハハリウのような小型爆弾くらいしかもう量産できなかったのだ。兵器もない、戦う兵士ももう残っていない本土において、「一億総特攻」で「決戦」するというはりぼてを支えるはずだったのは、その缶詰爆弾を造るのも、手に取って戦うのも10代の子供たちという、何とも信じ難いお粗末な想定だったのだ。10代の男女までも戦場に動員する、その根拠となる法律が以下である。

沖縄戦が終わるころ、6月22日に全国に交付・施行された「義勇兵役法」は本土決戦に備えて全国民を戦闘に動員する法的な枠組だった。この法律の下、全国各地で7月から8月にかけて「国民義勇戦闘隊」の編成が急がれ、早いところでは陸軍中野学校卒業のゲリラ戦指導者の下に10代の子供たちを組織した遊撃戦の訓練が始まっていた。戦車に爆弾を貼り付ける、戦車に爆弾をもって突っ込む訓練が実際に行われていた。そのあたりは拙著『証言 沖縄スパイ戦史』の第3章を参照してほしい。義勇戦闘隊の対象は男性が15歳~60歳、女性17歳~40歳。10代の女性まで地域のゲリラ戦に動員することは沖縄でもなかった。つまり本土決戦が行われていれば、沖縄戦以上に過酷な地上戦になっていっただろうことは疑いがなく、戦慄するほかない。まさに、小さくて、女・子供でも体当たり攻撃に使える新型爆弾として「ハハリウ」は量産体制に入っていたとみるべきだろう。

沖縄の護郷隊の少年兵たちが使った「ハハリウ」は、大きさは似たようなものだがむき身のままで、缶詰めには入っていなかった。レンガ状のもので、液体をかけると爆発するという証言もある。また、これを触った手でうっかり物をつかんで食べてしまったときに激しく嘔吐したという話もあることから、直接薬剤に触れる仕様で、缶で密封されてはいなかった。そんな形状の違いから分かるのは、長野産の「ハハリウ」は缶入りで、誰でも触れるよう改良され、より多くの戦闘に不慣れな女性や子供が使えるようにしたと考えられる。しかしそれは、少年たちを使ったゲリラ戦を唯一経験した沖縄戦の教訓が「特殊兵器を使えば住民、特に子供たちを使ったゲリラ戦も有効な手段」という形で本土に伝わっていたことになり、暗然とした気持ちになった。安く調達できる戦力として、沖縄の護郷隊のように本土の10代の若者も戦えると、少なくとも戦力化して良しと大本営は思っていたことは紛れもない事実である。

長野の少年たちは、この「ハハリウ」はどこで使う想定なのか、教えられなかったし考えていなかったという。沖縄あたりで使うのかと思ったという声もあった。中村さんや鈴木さんに聞いてみた。「皆さんが作った爆弾は、長野の10代の皆さんが長野の山河を利用して遊撃戦をする。そのための武器だったとしたら?」と。すると、彼らは首を傾げていた。まさか、という顔だった。でも私は「ハハリウ」を手にアメリカ軍と戦闘させられた少年たちをじかに知っているから、まさか本土の少年少女にそういうことはさせないでしょう、とは到底思うことができない。

改めて戦争というのは、国家が国民を殺す行為だと思う。兵隊が敵の兵隊と戦って死ぬのが戦争という世界は100年以上前に終わっていて、総力戦の時代に入ると兵士より一般の国民がより多く死んでしまうようになった。国民を殺してしまうことを覚悟しながらやるのが現代の戦争なのだ。実際に先の大戦で日本の国家は、植民地支配に「移民」を利用し、ロシア南下を防ぐために「開拓団」を配置し、最後は置き去りにし、見殺しにした。戦場の住民は機密を守るために自死することを推奨した。本来もっとも守られるべき未来を担う子供たちを、安い労働力として危険な仕事に当たらせ、末期には最前線で消耗する戦力として動員した。それが日本が最後に行った戦争の実相である。

兵士にしても、敵弾に倒れたものよりも無謀な作戦の中で餓死・病死した人数のほうがはるかに多い。戦争で死んだというよりも国家に殺されたといった方が正しい事例に溢れているのが、靖国に祀られている名前の人たちが体験した世界なのだ。それなのに、「国家のために死ぬ」という美学の呪縛が十分解けていないまま、等身大の戦争を学ぶことがないまま、戦後80年の私たちは次の「戦争」を語っているように思えてならない。

はりぼてを取り去り、国家がやったことの一つを丹念に見つめること。少年少女に誰でも使える爆弾を造らせ、最後は少年少女を戦闘隊に入れてゲリラ戦で凌ごうとした、実に哀れな、恥ずべき戦争末期の姿を、ここ長野県南部の山間にたたずむ木造校舎でじっと見つめることができる。ここに来なければ見えてこない、国家の正体がある。令和7年の今、最前線にある「加害」を見据える戦争ミュージアムがここにある。

写真撮影、提供:筆者

駒ヶ根市登戸研究所平和資料館(駒ヶ根市民俗資料館内)

- 電話番号:0265-83-1135(駒ヶ根市立博物館)

- 住所:長野県駒ヶ根市中沢(民俗資料館内)

- 開館日:3月〜11月の土日祝(平日は予約制、2週間前までに要連絡)

- 開館時間:午前9時〜午後5時

- 入館料:無料

https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/shakaikyoikuka/bunkagakari/1/1_3/11771.html

プロフィール

(みかみ ちえ)

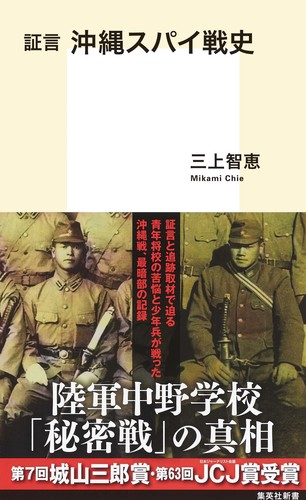

ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞。著書に『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書、第7回城山三郎賞他3賞受賞)、『戦雲 要塞化する沖縄、島々の記憶』(集英社新書ノンフィクション)、『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)などがある。

三上智恵

三上智恵

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり