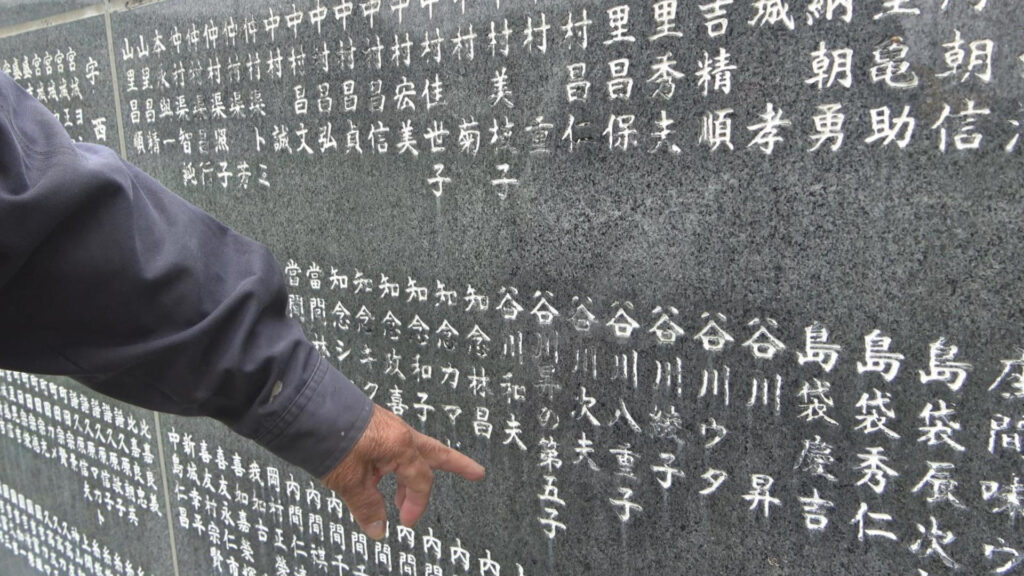

「戦争の時、僕たちは10歳、国民学校3年生。谷川カズオ君と僕は体が小さいもの同士ですぐ仲良くなって、毎日のように浜で一緒に遊びました。彼は、頭は抜群でしたよ。」

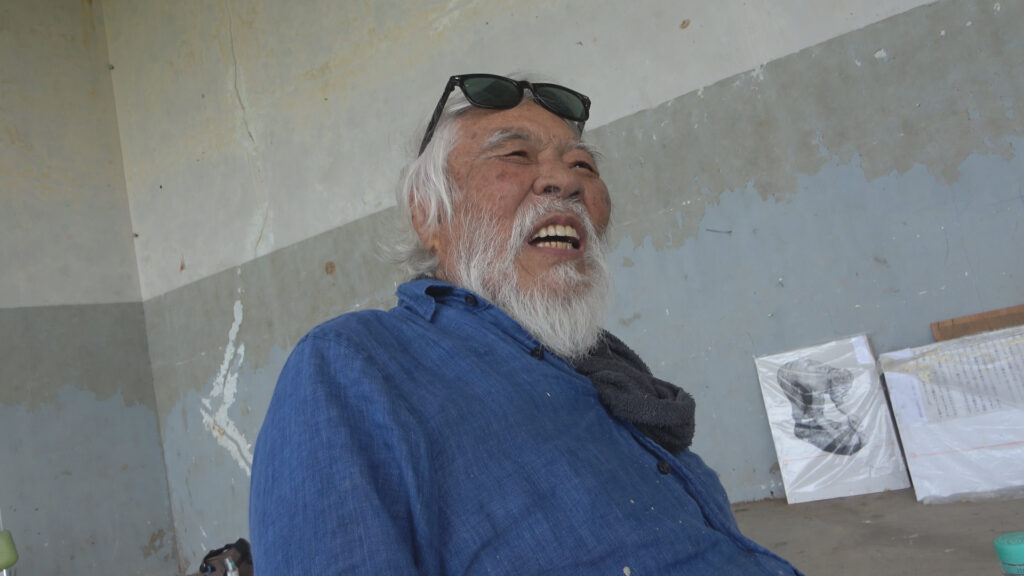

今年90歳になる上江洲教昭さんの脳裏には、久米島の浜に戯れる二人の少年の姿が鮮やかに甦る。カズオ君の話になると決まって目を細め、やがてその笑みはふっと消える。

「3月の空襲の時にそれぞれ家族で避難して、それっきり。8月になって日本軍に殺されたと聞きました。ショックでした」

沖縄本島の西100キロに位置する久米島は、たった40人余りの海軍通信部隊しか駐留していなかったため大規模な戦闘はなかった。にもかかわらず、乳幼児を含む20人が「友軍」によって惨殺されたり焼かれたりした「日本軍虐殺の島」として知られている。当時10歳だったカズオくんは、朝鮮人の谷川昇さんと沖縄本島北部出身の母ウタさんの長男で、その下には弟と二人の妹、そして乳飲み子がいた。この一家7人は、米軍に包囲される中、住民の中の裏切り者探しに血道を上げる海軍・鹿山正兵曹長ら「山の兵隊」たちによって8月20日に殺される。沖縄戦の終結は6月23日、日本の敗戦は8月15日。戦争は終わっていたというのに、島では敗残兵たちの恐怖の支配が続いていた。

「カズオには妹が二人いたんです。特に上の子は僕になついていました。こういう子供をいきなり日本刀でたたき切って。どんなに痛かったかと考えると今でも涙しますよ」

上江洲さんはそう言って片手で両目を覆った。戦後80年を経て、軍隊に支配された島の狂気を証言できる人々は、もうほとんどいなくなってしまった。だからこそ、上江洲さんには沸々とたぎるような思いがある。二度と同じ過ちが起こらないよう、住民虐殺の悲劇をきちんと島の歴史に刻んで欲しい。タブー視して、なかったことにはしないでほしいという、使命感のような切実な思いだ。

「谷川一家をやるときに、久米島の人が加担していることは間違いないです」

上江洲さんは踏み込んだ。住民の加担。大人たちが口をつぐむ難しさがここにある。誰が裏切ったのか、その子孫は誰か。罪のない住民を疑い密告したのはなぜか。狭い島社会の中では封印するしかなかったが、当時子供だった上江洲さんだから口にできることもある。加害者は軍隊で、住民は全員被害者、と単純に分けられるなら慰霊碑はとっくに建てられていただろう。日本軍が悪魔だったと書けばそれで収まったはずだが、事実は違う。

山にこもった兵隊たちの中に久米島出身の兵士もいた。それだけではない。山の兵隊のところに出入りする者は住民の情報を提供してしまった。誰が米軍と接触したか。機密を漏らしたり寝返ったりする危険人物は誰か、米軍に反撃できる武器を何も持っていない鹿山隊は、極度に住民の裏切りを恐れていた。恐怖のあまり、常に住民を監視し不逞分子をあぶりだして殺意を向けることで生存本能を保っていたのかもしれない。

鹿山たちはまず6月、降伏勧告状を届けに来た男性を銃殺。続いて、米軍に拉致され調べられてから戻った住民を「スパイ」と見て、その人物を山に連れて来るよう村のリーダーたちに命令した。連行しなければリーダーらを殺すと脅した。軍に差し出せば殺されるとわかっていて連れて行けるわけがない。やがて拉致された島民とその家族、警防団長に区長9人が一カ所に集められて殺され、小屋ごと火をつけられた。住民は震え上がった。復讐が怖くて、焼けた遺体を埋葬しに行くことも出来なかったという。

鹿山隊長が殺す、といったら、女性も子供も容赦なく殺された。そういう恐怖の中で、誰の行動がおかしいとか、疑われている人がどこに隠れている、など住民しかわからない情報が、次々と軍隊に届けられていた。もはや敵は関係ない。その共同体が体験した異常心理こそが、二度と起こしてはならない究極の悲劇だと私は思う。加害者の側に回ってしまった人やその家族を責める目的ではなく、その構図を理解し分析して初めて、再発を防げると思うからである。そうは言っても、戦後何年も経ってそんな話を蒸し返されたらたまらない、と思う人がいるのも当然だろう。だから「加害」の事実を地域に残すことはとてつもなく難しい。しかし、それを十分に分かった上で、上江洲さんはカズオくんの無念を晴らし、真の教訓に昇華させて歴史に刻みたいと願っているのだ。

去年、沖縄本島から彫刻家の金城実さんが久米島を訪れた。島に建立されている過去の彫刻作品を修復するためだったが、ここで上江洲さんは実さんと出会い、涙ながらにカズオ君の話をした。その思いに、86歳になる金城実さんの心は揺さぶられた。彼は復帰のころからこの谷川さん一家の殺害をテーマにした彫刻を作っていたというほど久米島の住民虐殺について考え詰めてきた彫刻家だったからだ。そして心を揺さぶられたのは実さんだけではなかった。その場にいた久米島の住民たちも、この島の負の歴史にいつかは向きあわねばならないと心に引っかかっていたのだろう。にわかに、日本軍に殺された島民を追悼し、レリーフを作る有志の会が立ち上がった。レリーフは金城実さんと島の人々、子供たちを含めて共同制作をするという形で久米島町長に相談し、協力を取り付けた。島の慰霊碑が置かれている町有地への設置に向けて、プロジェクトは順調に動き出したように見えた。製作費のカンパも徐々に集まり始め、有志の会は目標を、今年の8月20日、この谷川さん一家が犠牲になった日から80年の節目に合わせて除幕式と追悼集会を開くことに定めた。

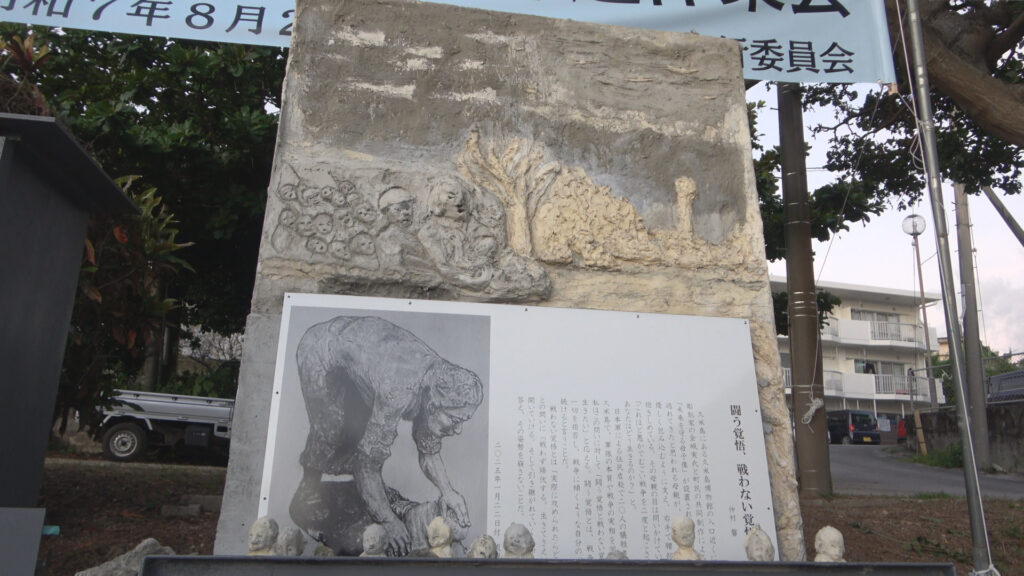

5月後半、いよいよレリーフ製作開始。金城実さんは1週間ほど久米島に滞在して彫刻を仕上げるというので、私もカメラをもって3日目に制作現場を訪ねた。海に面した公園の一角にある野外ステージ。高さ2メートルを超える板状のレリーフがあった。まだ朝の9時前だったが、実さんはステージの端で身体を丸めて寝ていた。昨夜深酒でもしたのか、作業に取り掛かる様子はない。見ると、レリーフには海と小島、手前には家の様なものがいくつか並んでいる。それは墓だそうだ。そして島は、目の前の海にあるガラサー山で、屹立した岩が男性のシンボルだという説明を有志のメンバーから聞くが、私は拍子抜けした。顔が一つもない。日本軍も住民も誰もいない。ずっと人物ばかり彫刻してきた金城実さんの作品に、「人」が不在とは。実さんは横になって目をつぶったまま不機嫌そうに言った。

「日本軍を描くなという話でまとまったらしい。加害者を描くなと。ばからしい。ここまで来て、区長会との話で。その辺は上里さんが代表だから聞いたらいい」

どうやら、レリーフの図案に物言いがつき、有志の会の代表である神里稔さんは当初の図案から日本軍を消したものを一度は作って区長会に諮った。しかし次は、20人の犠牲者の顔も描かないでほしいと要望され、代わりに平和のハトや、花を入れて欲しいといわれて窮していた。住民虐殺の史実を刻むものでありながら、花やハトとは。そういうオタメゴカシが最も嫌いな金城実さんだと知っているだけに、有志の会も苦しんでいた。昨夜も遅くまで議論したが名案は出ない。島のリーダーたちが合議する区長会には、学校の近くにそんな恐ろしいものは置けないという意見や、寝た子を起こすなという抵抗、また「自衛隊反対」など政治的に利用されるのでは、など、否定的な意見が出ていたようだ。

でも有志の会は、図案にこだわりすぎて土地の使用許可を撤回され、プロジェクトがつぶれるよりは、とりあえず実現させることを優先する方針で、実さんを説得する。実さんも今回は島の人たちとの「共同制作」である以上、有志の会の決定を尊重するということで、作家としてのエゴは封印する覚悟も固めてはいた。せめて、ガラサー山の上に日本軍の爆撃機を書きこむことで実さんなりの抵抗を示そうとしていた。しかし久米島が日本軍に爆撃された事実はないし、メタファーとしてもしっくりこない。現場は迷走していた。

「日本軍の加害性を描いた彫刻なんて、俺のアトリエにはあるけどな、他にはないんや。金城実の作品としては作れるけど、公のものでそれを描こうとするとこういう抵抗にあうんだ。これが沖縄なんだ、智恵ちゃん、頭に来るけどな。」ようやく起き上がった実さんは低い声でそう言った。

全身セメントにまみれて作業をしていた有志の会の西銘豊さんは、区長会に3度も足を運んで追悼碑の意味を力説したという。なんとしてでも完成に漕ぎつけたいとけん引役を務める西銘さんだが、表情は苦しそうだった。

「皆さんが言う“加害者”というのは、当時の社会の中でそうせざるを得なかった人たちであり、むしろ被害者なんですよと。この際、もう加害者・被害者と分けるのではなく、新しい視点で平和を構築していきましょうと説得して、理解はしてもらったんですよ。それなら進めなさいと。でもどうしても反対だという人はいました。その人たちが町長に直接訴えて……。まあ僕たちの力不足なのか、うまくいきません。」

苦笑しながら、西銘さんはこうも言った。

「これはやっておかないと、自衛隊はいずれ、軍隊になるだろうから、この歴史を刻んでおかないと、また同じことになるというのは目に見えているから。だからなんとしてでもやりとげんといけん、と個人的には思っているんだけどね」

制作を見守っていた木下康子さんは、レリーフの下の段に書かれている文章「闘う覚悟と戦わない覚悟」という文章がとても素敵だと説明してくれた。

「密告とか……、それも戦争がなければそんなことはしていないけど、私たちは流されてしまう存在だし、学ばないよね。だから悲惨さをレリーフに刻みつけておくのは大事。それより、戦わない覚悟というのが、未来志向でとてもいいなと思って」

その「闘う覚悟と戦わない覚悟」の文章を書いた仲村馨さんは、有志の会では若手のメンバー。涙を呑んでストレートな表現を和らげてでも、島民に受け入れられるものにするのは大事だと考えていた。その分、島を蹂躙した軍事力を再び頼みにしようとする社会に文章で大きなくさびを刺そうとしていた。

「抑止力という言葉が、力とか軍備に偏って語られがちだけど、そうじゃない抑止力、つまり対話・文化交流・経済援助・災害援助、そういったことをもっと強化する議論をやってほしい。それでもだめだった時には一つの究極の覚悟として”戦わない”を打ち出しておきたい。戦わずに降伏する。たとえそれで捕虜になってひどい目に遭おうとも、人権を回復してきた先人たちの歴史があるんだから」

今回の取材で、この久米島の有志の会のメンバーに接して驚いたのは、それぞれのみなさんの言葉に信念があり、胆力があり、そして行動力も優れていること。やはり生半可な覚悟の人たちではこの「加害を展示する」という例のないプロジェクトを進められなかっただろう。今現在は逆風が吹いていて、レリーフの設置が危ぶまれているけれども、この程度の島内の抵抗や異なる意見の波で転覆してしまうプロジェクトなら、この先に予想される全国の「軍隊を美化したい勢力」からの攻撃に耐えられないだろう。日本全国に「自国の加害性」を展示している場所がここまで少ない中で、新たにこの日本軍の住民虐殺にテーマを絞った久米島のレリーフが世に出れば、反日的だと攻撃の対象になるのは目に見えている。そんな勢力が島に押し寄せて翻弄される日が来ても、耐えられるものにしなければならない。それを乗り超える基礎体力をつけるためにも、まずはこうして島内で揉まれることはとても大事なステップなのだと思った。

3日目の夜も、本当にこのまま「お墓と海の彫刻」でいくのかどうか、有志の会の手料理を囲んでビール片手に話し合いが続いた。戦後80年、なぜいま日本軍虐殺のレリーフなのか。それぞれがさらに熱い思いを語り合う中で、実さんも、島の人たちの意思を最大限に尊重しつつも、このままでは終わりたくないという気持ちを膨らませていた。明日は何かが大きく動き出すような予感がした。そして4日目の朝、歯車が大きく回り始めた。

有志の会代表の神里さんが、レリーフの横で大声で何やら段取りを説明している。この手があったぞ!と目を輝かせて携帯電話で関係先への調整を始めた。町有地への設置にこだわらず、懇意にしている久米島町の本願寺久米島布教所の敷地に置かせてもらえれば、本願寺なら金城実さんの描く当初の図柄―日本軍に追われる母と子の姿―を彫刻しても受け入れてもらえるのではないか。本願寺の久米島布教所であれば、場所は市街地で人通りも多く、見に行きやすい立地だ。

実さんはきのうと打って変わって「よーし、やったるぞーう!」と、俄然エネルギッシュにレリーフに向かい、墓の彫刻を次々にノミでカーンと割り落とし、新たにセメントと漆喰を足していく。西銘さんの表情も高揚していた。やがて、赤子を抱えているお母さんが日本刀を持った兵士に追われている姿が、次第に浮かび上がってきた。もう昨日までの、誰も傷つけないが印象にも残らない彫刻ではない。鬼気迫り、胸が痛む、おどろおどろしくも悲しい光景で、目をそむけたくなる人もいるかもしれない造形だが、なぜこの表現がここに刻まれたのか、未来の子供たちも立ち止まって眺めれば瞬時に脳裏に焼き付いてしまうだろう。金城節の本領を発揮したインパクトのあるレリーフが立ち現れてきた。

そして迎えた8月20日。レリーフの除幕式が本願寺久米島布教所で堂々と行われた。取材メディアも全国から駆け付けていた。会場は喪服を着た島民ら200人以上で埋め尽くされ、20人の犠牲者を供養する読経の中、全員で献花が行われ、レリーフ前の祭壇は花と薫香に彩られた。実は6月早々、町との約束と違う「犠牲者や日本軍が描かれている」という理由で、久米島町は町有地への設置を正式に不許可としていた。そしてこの本願寺についても仮置きの状態であり、中央本部から恒久設置の許可はまだ出ていないという。もしかすると、別の場所を探さなくてはいけないという不確定な状況ではあるが、神里さんたちはもうぶれなかった。今日の式典には、島を守った英雄でありながら一家惨殺された仲村渠明勇さんのご遺族を始め、犠牲者の子孫が島外からも駆けつけてくれた。全国の関係者から応援のメッセージが次々に読み上げられ、このレリーフは久米島の人たちのものとして着実に一歩を踏み出していた。挨拶はなかったが、久米島町長も後半参列されていた。一部の尖った人たちが作った彫刻、ということではなく、過去に向きあう久米島の人々の覚悟が結晶したレリーフになったことが、とても誇らしく感じられた。

しかしそこで好々爺として微笑んでいる金城実ではなかった。製作者の挨拶で実さんは、さらに島の人たちを煽って大声を張り上げていた。

「沖縄の人間はね、戦争に対する清算、反省、勉強がなっとらん!いいですか、声を大きくしますよ私も。沖縄戦がなんであったのかという学習がなってない!慰霊祭というのは勉強するところなんだ。泣くところと違う。戦争をくい止めるために今、自分に何ができるかというところの課題を自分に問うのが慰霊祭なんですよ」

戦争を食い止めるために今、自分に何ができるか。慰霊祭はその覚悟を自分に問う場なんです、という言葉は金城実さんが繰り返し訴えてきた大事なテーマだ。今の沖縄の状況を眺めれば、先月は過去最大規模の日米軍事演習レゾリュートドラゴンが、南西諸島が戦場になることを想定して行われた。それが終わったかと思えば今月20日からは自衛隊5万2千人が参加する過去最大の演習がまた始まり、今度は米軍およそ6000人とオーストラリア軍も加わるという。各離島の空港や港湾は新型兵器や軍用車両がひっきりなしに往来するようになってしまっている。

そんな中で宮古島の自衛隊員が、市民を怒鳴りつけるという看過できない出来事も起きている。宮古島にミサイル基地ができ新しい部隊が入ってきて6年、かつて沖縄県民を震え上がらせた日本軍と自衛隊は別の組織です、災害救助など県民の安全を守ります、と熱心に印象づけようとしてきた自衛隊の努力も、一瞬で剥がれ落ちるような場面だった。西銘さんの言葉にもあったように、やはり自衛隊は日本軍と同じように沖縄県民を抑圧する存在になるのかという危惧を抱くのは、悲惨な歴史を経験しているこの島では当然の反応なのだが、この自衛隊恫喝のニュースに対するネットのコメントはひどいものだった。隊長は悪くない。反対派市民に謝る必要はない。軍隊に感謝こそすれ、侮辱するとは何事かと「軍隊にケチをつけるな」という圧力が、防衛省からではなく国民の間から大量に湧き上がってくる恐怖をまざまざと感じた。

島に軍隊を入れてしまい、その暴力の下に入ってしまった結果が久米島の住民虐殺である。しかし私たちはそこから何も学ばずに、また良かれと思って軍隊に協力し、軍隊を否定するような人々を非国民と呼び、黙らせる側に回るのですか、と私は久米島から問わずにはいられない。軍隊に守ってもらいたいと歓迎し、その暴力を肯定して擦り寄っていく大衆の弱さについて、沖縄の人たちが学習しないでどうするんだというあせりが金城実さんの叱咤に繋がっている。そして自分が消えても、これだけは消えずに残していく教訓として、これが反戦彫刻家最後の仕事となっても、という気迫でこの久米島のレリーフは挑まれ、完成し、そしていま、島に根を張った。

追悼式のステージから、沖縄古典音楽の中で最も悲しい曲とされている「子持節(くゎむちゃー節)が流れてきた。上江洲教昭さんがこの日のために準備していた歌だった。金城実さんはことのほか感激していた。会いたい人にもう会えない切なさ。それを、息を削りながら歌うような深い悲しみの曲だ。

《子持節》

誰よ恨めとて なきゆが浜千鳥

(誰を恨めしく思って 鳴いているのか浜千鳥)

あはぬつれなさや 我身も共に

(逢えない辛さは わたしも同じなんだよ)

上江洲教昭さんは三線片手に、笑顔でこう語りかけた。

「カズオくん、教昭です。80年前にお別れしてから会ってないけど、近々僕もそっちに行くはずだからまた会いましょう!」

物悲しい三線の音はレリーフの中にゆっくりと染みわたっていった。集まった人々の思いが、オレンジ色の夕日とともに魂となってそこに入っていくのを見たような、不思議な夏の夕暮れだった。

プロフィール

(みかみ ちえ)

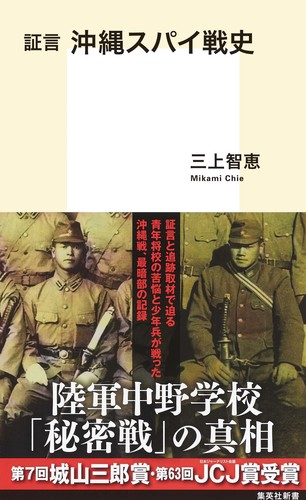

ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞。著書に『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書、第7回城山三郎賞他3賞受賞)、『戦雲 要塞化する沖縄、島々の記憶』(集英社新書ノンフィクション)、『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)などがある。

三上智恵

三上智恵

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり