宣教師として挫折した。教会へ通うようになったのは中高校生のころだった。しかし聖職者になろうと志した夢は破れて散り散りとなり、空に消えた。ぼくは34才になっていた。紆余曲折、蹉跌の果てに鴨川の河川敷に漂着し、中年の危機を迎えた。一方、青年イエスは30才で人々の前に現れて、33才で十字架にかかって復活し、天に上って救世主になってしまった。

日本とキリスト教について考えたい。そう強く思ったので、京都大学のキリスト教学研究室を訪ねて、門前の中年小僧になり「賀川豊彦」を知った。耳学問を重ねていくうちに、自分の探しているテーマが「太平洋弧のキリスト教」なのだと理解した。そこから近代日本、キリスト教、死後の世界といった興味関心の射程が広がった。

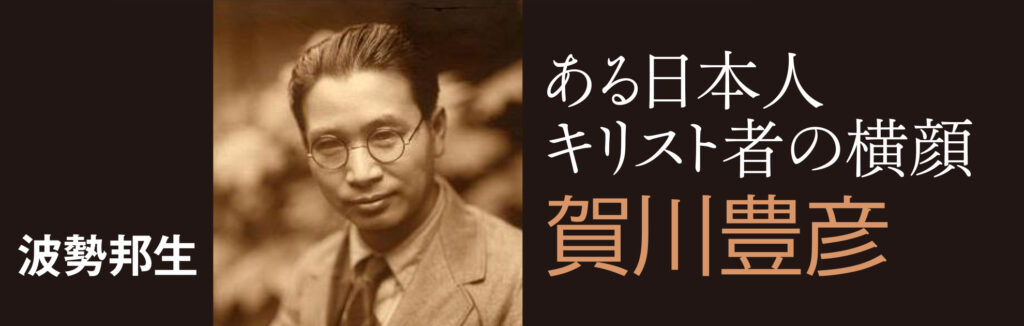

日本人にとってキリスト教は、いつも異質なものだった。それゆえキリスト教について日本語で考えることは、多くの場合、日本人について考えることでもあった。なぜならキリスト教の神は「あなたは何者なのか/あなたはどこにいるのか」と、いつも人格的応答を求めるからだ。賀川豊彦は全身全霊でキリスト教を生き、神と真正面から格闘し、近代日本のために尽くした。その生涯は、激動の時代、明治・大正・昭和の記録であり、忘れ去られた記憶でもある。

混迷する現代日本に何かしらのヒントを彼から汲みだせないだろうか。ある日本人の複雑な横顔、賀川豊彦という人物を探ることで人間の複雑さを学びたいのだ。近代日本を駆け抜け、八面六臂の活躍をなした傑物・賀川豊彦。ぼくらは、その横顔に何を見出せるのか。彼のまなざしに、ぼくらはどのように映るだろうか。

へルート・フローテ(Geert Groote 1340-1384)

さて日本キリスト教史をどこから始めるべきか。ぼくはいつも14世紀ユトレヒトのヘールト・フローテという男の話から始めることにしている。フローテは、10才で両親と死別するも周囲の協力で高い教育を受けた。しかし、18才から34才まで野にて丘にて林にて、考えつくあらゆる罪を犯した後、1374年に回心を経験した。のちに「共同生活兄弟会」を設立し、辻説法に励んだ。10年ほどの活動で約10の論文、80の手紙を残したが、教会より説教禁止命令を受けた。教会に抗いながら、結局、失意の中で1384年に死んだ。しかし、彼の人生はそこで完結しなかった。

フローテの共同体から「キリストにならいて」のトマス・ア・ケンピスが出た。彼の名で記憶されるデボチオ・モデルナ「新しき霊性」の伝統は、やがて欧州全体の大学教育へと浸透して、各地の看板教授たちへと引き継がれ、その影響下に、エラスムスやカルヴァンを薫陶した教師らがいた。結果、活版印刷技術を前提に宗教改革が起こり、さらに対抗宗教改革が立ち上がる。1549年8月15日、バスク人たちが遠く日本宣教へとやってくる。フローテから200有余年、フローテの子どもたちが太平洋弧に到達した。

フローテの子どもたち

ぼくは大学1年の夏、1999年8月15日、敗戦の日に洗礼を受けた。受洗当時、その日がフランシスコ・ザビエル日本上陸の記念日だとは知らなかった。また8月15日は、聖母マリア被昇天の記念日であり、同時に縁結びと失せもの探しで有名な聖人パドアのアントニオの誕生日でもある。一度、興が高じて霊能者と面談した際、「ハセさんの後ろに、シスターのような、聖母マリアのような女性が微笑んで立っていますね」と言われたことがある。偶然ではないのかもしれない。

話を戻そう。太平洋弧に到達した、フローテの子どもたちである。ある意味で、ぼくを含む日本でキリスト教に出会った人々は、フローテの子だといえる。数百年後の東洋人に子孫を騙られる彼には申し訳ないが、フローテが存在したからこそ、日本宣教があった。

1384年、彼は何を思っただろう。息をひきとる間際、回心してからの7年、人前に立ち排除されるまでの3年を経て、フローテは彼の生の意味を自覚できただろうか。神の御前に罪を重ねた分、恵みと赦しを積み重ねてきたが、人生の果てに得た信仰の温もりは、教会からの冷たい処分となった。フローテは、自分の人生の意味をどのように感じただろう。空しく思ったのではないか。

しかし21世紀の極東で、ぼくは彼の存在を感謝している。フローテなくして、日本とキリスト教の関係なし。つまりフローテの生涯の意味は、彼自身の自覚と満足をこえて未来に開かれていた。今際のきわで、彼が何を考えたのかは分からない。ただ数百年後の極東で、彼の生涯は、ぼくらの現在という、彼にとっての未来において新たに理解され、過去として深められ意味づけられていく。

苦難の人ヨブ、その苦しみの意味

同様のことは聖書の中でもよく起きている。たとえば有名なヨブという人がいた。彼はひどい苦しみを受けて、最後は神に直訴する。しかし、神は、その苦しみの意味を教えてくれなかった。のちに、預言者イザヤが現われて、ヨブの苦しみを背景に「苦難のしもべ」を書き記す。さらに時代は下り、苦難のしもべをモデルとして、イエスが現われて、キリストとなった。

そして、神のことばキリストは聖書となり、神の五指を伝って、全世界に、太平洋弧に到達した。つまり、ヨブの人生の意味は、彼自身の自覚や満足を超えて、数千年にも及ぶ広がりの中で、初めて輪郭をあらわすものだった。

キリスト教は、こうやって歴史の意味を考え思う。神の御心という種は、歴史の絨毯に蒔かれて、数百年、千年を経てのち花咲いて、その本来の意味とかたちを世界に添えるのだ。

日本キリスト教史(1374-2145)

日本とキリスト教に話を戻そう。フローテの子どもたちが日本にやって来た。その後のことは、多くの人が知るように、切支丹の台頭、迫害、消滅、京阪切支丹事件の衝撃、維新前後におけるプロテスタントなど諸派の来日、デモクラシーや心霊科学との接近、戦中の沈黙、終戦後の西洋文化としての流行を経験する。

文学作品によるイメージの氾濫と結婚式需要、または創価学会のように都市化する社会の疲弊と隙間を埋めるかたちでの受容と消費、オウム事件による「宗教すなわちテロ」といったイメージ悪化による拡大停滞、東日本大震災での臨床宗教師活躍によるイメージの好転、漫画アニメなどサブカルチャーの背景となって、現在にいたる。

日本史において、賀川豊彦が体現した贖罪愛、キリスト教は、いつも来訪神のもたらす禍福のように考えられてきた。

キリスト教は、江戸時代、明治・大正期以降においても、未知の技術文明の紹介者であり、日本の土着文化を侵蝕する敵性宗教でもあった。したがって全体として日本人はキリスト教に対して、一貫して、その実利を取るが、内面を規定する精神性としては採用しないことに徹してきた。いいかえれば、和魂洋才であり、あくまで結婚式のアクセサリーとしての娯楽的要素、または江戸時代におけるホラーの題材、現代サブカルチャーの便利な背景として、楽しむ範囲にとどめてきた。

結果、日本でのキリスト教の影響は、教育、福祉、医療とエンターテインメントの意匠としてのみ、定着している。ウェディング・ドレスや少年漫画に登場する異能のエクソシスト、クリスマス商戦のような娯楽の手段、消費の対象としてのみ、キリスト教は日本人に受け入れられている。イエスの十字架と復活の意味に、その生き方に感動してクロス・ペンダントを身に着ける日本人は多くない。神を愛し、隣人を自分のように大切にしよう、と聖書を内面化して暮らす日本人は少ないのである。詳しい人であっても、せいぜい学生時代、ミッション系の学校に通っていたから少しキリスト教をかじった程度である。つまり、キリスト教文化(娯楽、教育、医療、福祉)に触れることはあっても、その精神を座右の銘として採用する日本人は少ないのだ。

このような日本とキリスト教の相互作用の流れの中で、賀川豊彦は、どのように位置づけるべきか。何よりもまず賀川豊彦は、近代日本におけるキリスト教の教育・福祉・医療方面の功労者として、その名が挙げられる。

では今後、日本とキリスト教の関係性はどうなっていくのだろう。正直、何かしら強い社会的・歴史的インパクトがあるようには思えない。

2005年、日本の総人口が減少を始めた。国内キリスト教人口は、それ以上の速さで減衰している。おそらく日本のキリスト教の将来は、村の民俗や伝統芸能のような形で、または訪日外国人や労働者の宗教として残り続けると考える。しかし22世紀を待つまでもなく、戦後百年を迎える2045年には現状のキリスト教会の8割以上が消滅するだろう。たとえば国内最大のプロテスタント教派・日本基督教団では、統計上2030年に信徒の7割弱が平均寿命を超えていると予測されている。信徒数も2020年以降、毎年2千人ずつ減少し、2040年代には毎年3千人ずつ減っていく見込みだ。

1374年のオランダでフローテの回心から始まった日本のキリスト教の歴史は、2045年には消えてしまうかもしれない。未来のことは誰にも分からない。

太平洋から打ち寄せる大波のように、2024年、訪日外国人観光客数は過去最高を記録した。彼らの何割がキリスト教徒なのだろう。中国や中東、ムスリムの移民も増えていると聞く。

太平洋戦争以後200年を経たら、どうなっているだろう。2145年日本のキリスト教を含む宗教人口の動態など、想像できない。そのとき、この国は、まだあるだろうか。賀川が生きた百年前から現在を想像できなかったように、ぼくらもまた22世紀の日本と世界、その宗教曼荼羅を想像することは難しい。まさしく神のみぞ知る世界である。

しかし、フローテの生涯の意味のように、何かが後世の誰かに届くかもしれない。フローテから約200年でザビエルが来日したように、小さな波紋が何かを繋ぐかもしれない。ユダヤ教の苦難の人ヨブの歩みがイエスに受け継がれ、キリスト教となり、やがて聖書となって日本に届いたように、現代を生きるぼくらの生涯の意味もまた、いつの日か、数百年後、数千年後の誰かに紐解かれるのだ。

それゆえ日本キリスト教史の行方、その終末を考えるとき、いつもふたつの逸話を思い出す。ひとつはピクト人のことだ。彼らはケルト人、ゲルマン人以前にスコットランドあたりに住んでいたとされる人々だ。刺青や絵画の才があり、それゆえピクチャーの語源となった説もあるらしい。

またひとつの話は英語の「abyss:アビス」が、古代メソポタミア由来だという話。深淵、深みを意味するアビスは、楔型文字で記されたアッカド語「アプス」に由来し、さらにシュメール語「アブズ」に遡る。楔型文字で記述される「深み」は、神殿や聖なる水を意味する語彙に含まれる。同時に、古代バビロニアの神名でもあった。また宗教的な浄めのための貯水場をアプス/アブズと呼んだ。これらは、ユダヤ教におけるミクヴェ、キリスト教の洗礼槽、イスラム教の木浴槽の原型にも見える。または人類がいつも水を使った浄めに何かしらの宗教的意味を見出してきた証左のようにも思える。

やがて日本とキリスト教の関係も、賀川やぼくらの生涯も、アブズのように痕跡を残し得るだろうか。その頃には、外来語に潜むカミは、日本語の一部となっているのだろうか。ぼくは、歴史の終局において、あらゆる善の総量が悪のそれを上回ると考える。ならば、1千年後、2千年後、または1万年後に、冷たくなり続ける宇宙の果てに、ぼくらは何を残すことができるだろう。

さあ、前提は据えられた。賀川豊彦、キリスト教、日本とぼくら、人類史、宇宙。ある日本人キリスト者の横顔をみつめる旅に、一歩前へと進みたい。

(次回は5月に更新予定です)

あなたは「賀川豊彦」を知っていますか? ノーベル賞候補であり、ベストセラー作家であり、世界三大偉人であった稀代の「キリスト者」に焦点をあて、日本とキリスト教について思索する。

プロフィール

ライター/研究者

1979年生まれ。博士(文学)、京都大学非常勤講師など。2015年以降、賀川豊彦を研究。日本のキリスト教について考えている。

波勢 邦生(はせ くにお)

波勢 邦生(はせ くにお)

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲