定額負担にすれば、高額療養費問題はなくなる

医療制度は国によって異なり、各国それぞれの地域性や文化に応じた優れたシステムを持っている。その意味で、巷間よく耳にする自称「世界に冠たる日本の国民皆保険制度」は、もはや自画自賛の域を出ず、少なくとも自己負担額に関しては世界のなかでぬきんでて素晴らしい制度とはいえないということは、第5回の立教大安藤教授のインタビューでも言及したとおりだ。この点については、五十嵐准教授も賛同している。

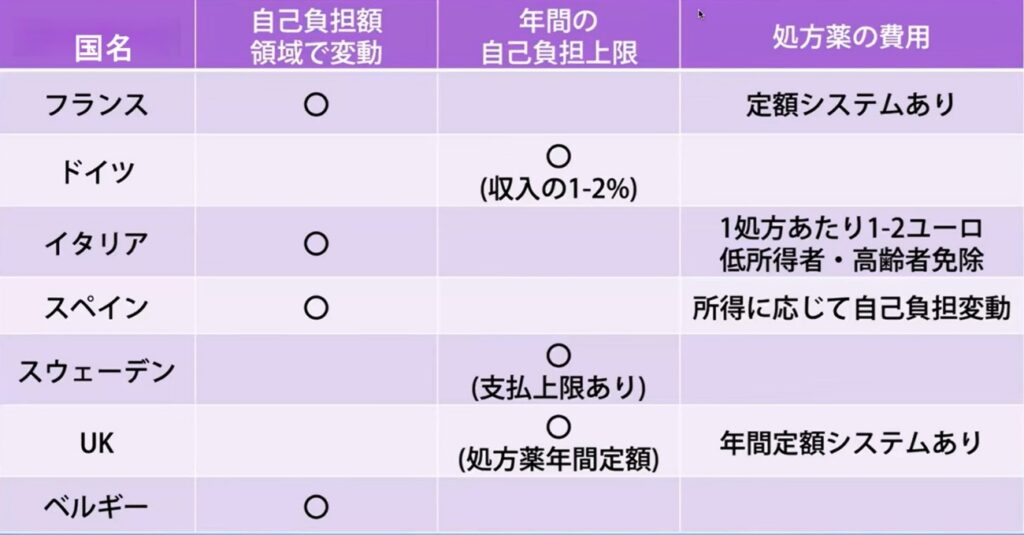

「日本は基本原則として、窓口負担3割、高齢者1~2割、という定率負担ですが、世界を見渡すとこのような定率負担の国はじつはそれほど多くなくて、定額負担等の国のほうがむしろ一般的かもしれません。フランスは日本の制度にやや近いともいえますが、定率負担分をさらに負担してくれる別の保険に入っている人も多いので、日本のようなシステムを取っている国はじつは結構少ないんです。

政治家や一部の医療関係者には『海外には日本の高額療養費制度のようなシステムがない(だから日本の高額療養費制度を改悪することも妥当である)』という人もいますが、国によってシステムそのものが違います。窓口支払い3割のような定率自己負担自体がない国なら、「自己負担が高額になってしまったときの救済措置」である高額療養費制度も当然存在しないわけです(※たとえば年間医療費の自己負担が200ユーロの定額であれば、治療費が一定以上の高額になる事態が発生せず、3割負担でも支払いが100万円に達する場合の救済措置なども必要がない)。だから、故意なのか思い込みなのかはわかりませんが、皆が自説に都合のいいように『世界に冠たる――』という言葉を使っているような傾向は感じます。

そもそも国民皆保険制度とはいったい何ぞや、と考えてみましょう。WHOが提唱する皆保険 (ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)の主旨は『皆が安価で必要な医療を受けられること』です。もう少し細かくみると『安価』は『経済的に苦しくならない状況で』だと定義されています。だとすると、自己負担が高くて経済毒性が発生している今の日本の保険制度は、もはや国民皆保険とはいえないのではないか、という結論になってしまうんです」

医療費の高負担感は、15年以上高額療養費制度を利用している自分自身に限ったことではなく、社会保険料という側面に注目すれば、おそらく日本人全般が感じていることでもあるだろう。3月にいったん凍結された政府の〈見直し〉案は、これからどういう議論が進められるのかまだ判然としないが、いずれにせよ本格化しはじめるのは7月20日の参院選後だろう。棚上げになった冬の政府案を蒸し返すような上限額引き上げの可否に終始するのではなく、できれば上で紹介したような、従来の制度に潜むいくつもの〈バグ〉や矛盾についても、できるかぎり迅速に修正を施すことを視野に入れて、腰を据えた議論を進めてほしいところだ。

これらの高額療養費制度に潜むバグや矛盾の落とし穴について、医療制度の利用者として体感的に思うのは、もしも高額療養費制度の自己負担額が現在の半分になったとすれば、問題のかなりの部分が解消されるのではないか、ということだ(実行可能性はひとまず措く)。

多数回該当の自己負担額が仮に現在の半額の2万2200円になったとすれば、生物学的製剤の治療開始を躊躇するような受診抑制は負担感の軽減とともにかなり減少するだろうし、医療費の支払いが人生全体を辛くしてしまう経済毒性も緩和されるだろう。また、保険者切り替えに伴う多数回該当のリセットとそれに関連する様々な不自由も、たとえ保険者間での引き継ぎができなくても支払い額が充分に低ければ、問題は大幅に軽減されそうだ。さらに、自己負担の上限額が低くなれば、中途半端に高額な支払いになるバイオシミラーを忌避する理由もなくなって普及は進むだろうし、そもそも破滅的医療支出に苦しむ人々も大幅に減少するようにも思われる。

「大きく制度を変えなくてもいいという点では、たしかに十分に視野に入ってくるかもしれませんね」

と、五十嵐准教授もこの素人案には一定の理解を示してくれそうな様子だ。

「それを保険者側が受けいれるかどうかは別としても、その方法なら高額療養費が最初に政府から狙い打ちにされた理由の『法改正の必要がなくて、政令を書き換えればすむ』というのと同じことを、逆方向の手続きでやればすんでしまうわけだから、現行ルールの自己負担上限額を書き換えて制度に乗せるだけ、という意味で現実的ともいえますね。社会保障の理念としても、現在バグや落とし穴にはまって苦しんでいる人の水準に合わせようとするのは妥当な考えかたでしょう」

ただし、とも五十嵐准教授はいう。

「政府案が凍結されたことで、『はい、めでたしめでたし』となったのではなく、『では、我々は国民医療費や今の医療制度をどうしたいのか』という議論にそのまま移行していますよね。それはおそらく、新型コロナウイルス感染症を経験し、この高額療養費自己負担上限額〈見直し〉案に直面したことで、医療に関する国民的な意識がかなり変わりつつあるからだと思います。変わりつつあることが〈是〉なのかどうかはわかりませんが、そういうことを考えざるをえない世の中になってきた、ということは事実でしょう。

たとえば20年前であれば、病気の治療で数千万円もする高い薬を使う人はかなり珍しい状況だったと思いますが、国全体が年老いてきたぶん、たとえば認知症にしてもがんにしても今まで以上に身近な存在になってきて、その負担を皆で少しずつ分け合っていけばかなりの額になる、ということが広く認識されてきたと思います。今までは保険料を上げたり税金を上げたりしながら、ちょっとずつ皆の負担を増やしてごまかしながらやってきたけれども、だんだんごまかしきれなくなってきて、医療分野とて、もはや『そこのけそこのけ医療が通る』という聖域ではなくなってしまった。それでも、『いや、そうはいっても医療は大事な分野だから』と皆が思っていたところに、いきなり国はいちばん大事な高額療養費制度を削りにかかってきたわけですよね。

だから、私たち自身が自分たちの医療をどうしたいのかをしっかりと考えておかなければ、政府はいつどこに手をつけてくるのかわからない。今回の高額療養費問題は、少なくともそのクリティカルな危機感を共有することにはなったと思います。つまり、自分たちの面倒をどこまでどうやって見るのか、ということを自分たち自身で真剣に考えなければいけない時代になってきた、ということです」

自分たちの面倒をどこまでどうやって見るのか、ということに関しては、6月上旬には自公維3党の社会保障制度改革協議で、2027年4月までに病院病床11万床を削減する方針を固めたことが広く報道された。また、「経済財政運営と改革の基本方針2025(通称・“骨太”の方針)」では、OTC類似薬(湿布や風邪薬など、ドラッグストア等で購入できる医薬品と薬の性質が同等か似ている処方箋医薬品)の保険適用除外案が明記されている。これらの事例についても、削減や適用除外にどのような利害得失と長所・短所があり、日々の生活や生命にどれくらいの影響をもたらすのか、我々自身がある程度の概要を理解していなければ、高額療養費制度で発生したように、「いきなりいちばん大事なところを削りにかかってくる」事態がふたたび発生しないともかぎらない。

その高額療養費制度について、政府は上記の“骨太”方針2025の中でも「2025年秋までに方針を検討し、決定する」という姿勢を崩そうとしていない。政府側が3月に凍結された案をふたたび持ち出してくるのかどうかは不明だが、五十嵐准教授は現行制度が内包している数々の課題も解決する方向の修正が望ましいだろうと示唆する。

「現状のような年間所得に応じて月当たりの支払い上限額を設定する方法だと、やはりアンバランスさは拭いきれません。実現可能性はともかくとしても、たとえば欧州諸国のように1年間で所得全体の何%までを支払い上限にする、などの方法がスマートなように思います。もちろん完璧な解決策にはならないでしょうが、少なくとも月あたりの自己負担上限額に到達するために薬をたくさん処方したり、ギリギリで自己負担上限の対象にならない事案が発生したり、といった制度内の矛盾はある程度軽減されると思います。たとえ現状維持だったとしても、『今の高額療養費制度だって問題はあるんだぜ』ということは、やはり言っておきたいですよね。『現状維持のままじゃあ、めでたしめでたしじゃねえぞ。むしろ、全然めでたくねえんだから』ということですよ」

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり