高額治療を受けるために生活保護を選択する人も

さらに、現行の高額療養費制度や多数回該当の適用でも、制度内に潜む矛盾が原因になって生じる深刻な〈バグ〉や落とし穴はいくつもある。その数例を、以下で簡単に紹介しておきたい。

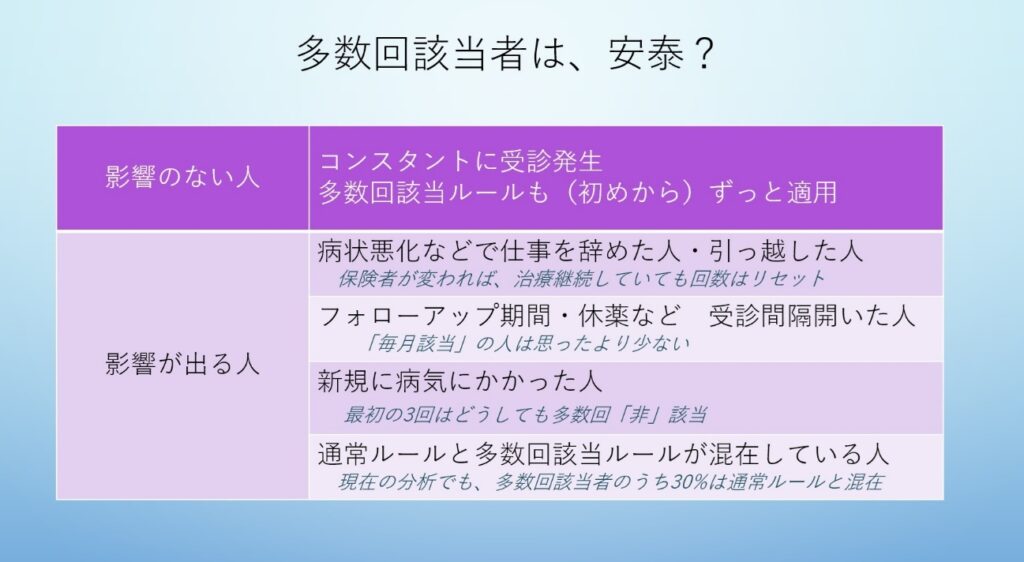

ひとつは、当連載の第2回でも紹介した、転職などで自分の加入保険が変わる(国保から健保へ、健保から共済組合へ等々)場合に多数回該当がリセットされてしまう問題だ。

2月の予算委員会でもこの問題に関する質問が出たが、厚労省は事実上のゼロ回答で、多数回該当の引き継ぎを保険者が連携するのは難しい、という従来からの彼らの姿勢は現在も一貫して変わらない。だが、五十嵐准教授は、その作業は果たして本当にハードルが高い難事業なのか、と首を傾げる。

「たとえば、西村さんが明日、集英社に正社員として就職して出版健保に加入したとしましょう。翌々日くらいにたとえば歯医者さんに行ったとして、そのときにうっかり古い国保の保険証で診察してもらうと、国保から『いまはよその健康保険に加入しているのでウチの国保を使ったのは誤りです』と連絡が来ますよね。ということは、保険者側ではアラートのようなものが立つのをちゃんと見ているわけですよ。要は、自分たちが不要な出費で損をしていることになるわけだから(笑)。

だとすると、多数回該当の連携も保険者間でできないわけがないと思います。患者にとって自己負担が減るのは保険者の負担が増えることでもあるので、自分たちが得をするわけではない作業だから渋っている、という側面はひょっとしたらあるのかもしれません。あるいはチェック作業がじっさいに大変だというのであれば、被保険者自身が健保に切り替わる際に『今まで多数回該当を利用していました』と申請すれば引き継ぎ作業はさほど大変な作業でもないだろう、と思います」

この多数回該当リセット問題は、制度を利用していない人には重箱の隅をつつくような些事に思うかもしれない。だが、当事者やその家族にとっては、人生や生活を大きく左右する可能性がある、じつに理不尽きわまりない制度の大きな〈バグ〉だ。

たとえば、病気が進行して退職しなければならなくなったとしよう。それまでは会社の健保で高額療養費制度の多数回該当で4万4400円を払っていたとしても、退職に伴い国保へ切り替わると多数回がリセットされてしまうため、8万円の高い高額療養費をもういちど3回払わなければ、ふたたび4万4400円の多数回該当が適用されない。また、国保の場合は保険者が都道府県なので、たとえば加療で東京から実家の県に戻ったとすると、同じ国保でありながら(保険者が別組織になるので)多数回該当がリセットされてしまう、というおかしな事態が発生する。つまり、多数回該当の適用を続けるためには転職や退職をせず、国保の場合なら同一都道府県内にずっと住み続けなければならない、というじつに窮屈きわまりない制約を強いられるわけだ。

また、治療費を制度適用の基準に達する高額へ押しあげるため、必須ではないCTやMRIなどの検査をあえて追加する場合がある、という事例も発生しているようだ。この類似例を、度々で恐縮だが自分の治療例で説明してみたい。

前編の第8回でも説明したとおり、自分が長年使用しているのはレミケードという生物学的製剤だ。病気の進行を抑えるために様子を見ながら投与量を増やし、一時期は許容限界の5バイアルまで増量した(ちなみに投与量のバイアル数を増やしても薬剤費はすでに高額療養費の自己負担上限額を超えているため、こちらが支払う治療費が増えるわけではない)。やがて症状が落ち着いてきたので減薬フェイズに入り、レミケードの投与量を少しずつ減らしはじめた。5バイアルから4バイアル、そして3バイアルと薄めていっても病状は落ち着いたままで、血液検査の結果も良好な状態を維持し続けた。

しかし、3バイアルから2バイアルへ減らすことはできなかった。臨床的にはおそらく問題なさそうだが、投与量を減らすと薬剤の価格が高額療養費制度の自己負担上限額を下回ってしまうことになり、現在支払っている多数回該当の4万4400円よりも高い、通常の窓口3割負担の6万円程度を支払わなければならなくなるためだ。つまり、高額療養費制度が適用される程度の「高額」に治療費を収めておくためにかえって減薬ができない、という矛盾した状況が発生していることになる。

また、自分が使用しているレミケードには、バイオシミラーという生物学的製剤におけるジェネリック医薬品のような薬剤も存在しており、価格は先発品のレミケードよりも安価に設定されている。バイオシミラーやジェネリック医薬品の使用は国民医療費の抑制という点でも、自分自身の治療代をできるだけ安くするという点でも本来ならば望ましい選択肢であるはずだが、上記の薬剤投与量を減らせない事情と同じ理由で、高額療養費制度の適用を微妙に下回る程度のかえって中途半端な高額になってしまうため、自分にとっては選択肢の中に入らない、という奇妙な状態が生じている。安い価格設定は本来ならば大きなインセンティブとして働くはずだが、高額療養費制度からはずれるためにむしろ忌避されてしまう。このような選択肢の逆転現象は、様々なバイオシミラー医薬品の普及を阻害する大きな理由のひとつになっているという。

さらに、社会保障全般にも関連する高額療養費絡みの〈バグ〉をもうひとつ紹介しておこう。低所得者層の人々ほど破滅的医療支出の危機に瀕していることは前回の前編・図4でも示したとおりだが、一方で、生活保護を受給している人々はその制度の特徴として医療費を負担する必要がない、という現実がある。高い治療費を払って経済毒性の高い生活を続けるのか、それとも無料で治療を受けるためにすべてをなげうって生活保護を選ぶのか。まるで残酷なトロッコ問題のような二者択一だが、治療を継続するためにあえて生活保護を選択する人々は、医療の都市伝説のような噂話ではなく、現実に存在している。五十嵐准教授も、全国いたるところでこの話を聞いたことがあるという。

「リウマチ関連の講演をすると、全国どこに行っても質疑応答の時間に『こういうことを聞いてはいけないのかもしれませんが……』という枕詞で質問をする人がいました。内心で(あ、来た……)と思うと必ず、『国保や健保の人は、高価なバイオ製剤を使用するかどうか非常に悩むようです。しかし、生活保護を受給している方は、レミケードでもエンブレルでもアクテムラでも、どんな生物学的製剤でもどんどん使ってください、と躊躇しません。これはどう考えればいいのでしょうか……』という質問でした。簡単に答えが出るものではないし、日本の医療と社会保障全体にも関わることですが、これは厳然と存在する大きな問題なんです」

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり