「ジェンダー平等」がSDGsの目標に掲げられる現在、大学では関連の授業に人気が集中し企業では研修が盛んに行われているテーマであるにもかかわらず、いまだ差別については「思いやりが大事」という心の問題として捉えられることが多くあります。

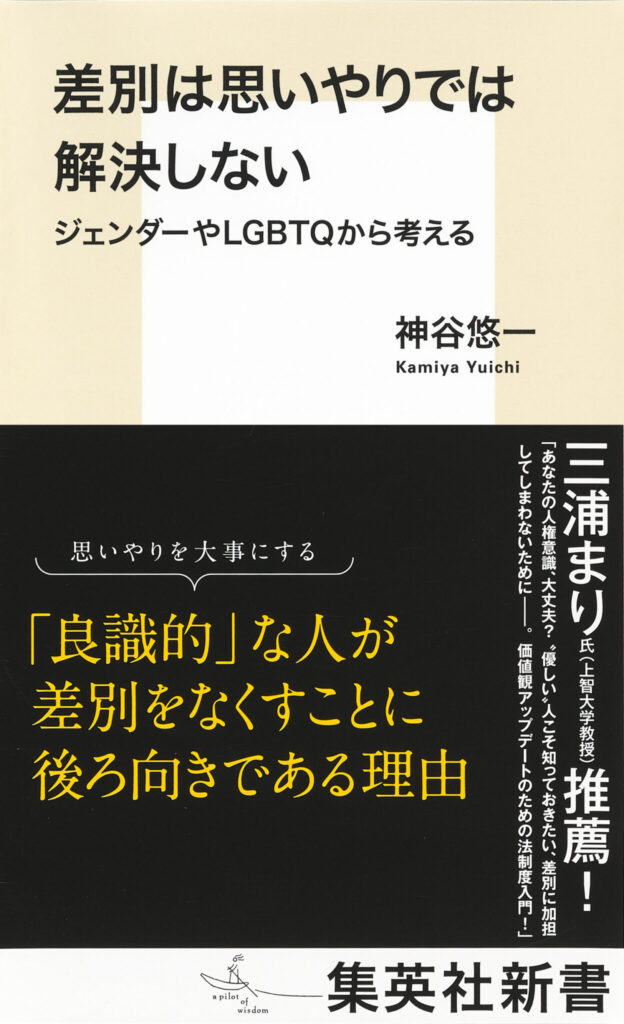

なぜ差別は「思いやり」の問題に回収され、その先の議論に進めないのでしょうか? 女性差別と性的少数者差別をめぐる現状に目を向け、その構造を理解し、制度について考察。「思いやり」から脱して社会を変えていくためにいま必要な一冊が、『差別は思いやりでは解決しない』です。

本書の刊行を記念し、著者でLGBT法連合会事務局長の神谷悠一さん、ゲストに東京大学大学院総合文化研究科教授の清水晶子さんをお招きした対談を企画しました。

新刊『フェミニズムってなんですか?』(文春新書)が話題の清水さんにとって、フェミニズムの視点からは『差別は思いやりでは解決しない』について、および日本社会の性差別の現状についてどのように映っているのでしょうか。

本当の思いやりは、法制度のその先にある

清水 神谷さんの新著、とても面白く拝読しました。「差別は思いやりでは解決しない」というのは、たとえば、私が先日共著で出した『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』(有斐閣)で飯野由里子さんが「思いやり型PC」の問題として指摘なさっていることと通じる話だと思うのですが、ちっとも浸透していないのが現状ですよね。

差別をなくすには法制度だけでは足りなくて、それを裏付ける思考や感覚の変容も必要。でも、そういう話をしようとすると、どうしても「思いやり」のような気持ちのレベルの話だけに回収されてしまいがちです。「思いやりを持ちましょう」というのは一見正解のようにも見えて、その一言が出るとそこからもう一歩も進まないというところがあると思うんですね。皆さんそこに苦労なさっているんだなというのを、読んでいて改めて実感しました。

神谷 ありがとうございます。

清水 あと、私の専門であるフェミニズムもそうですが、LGBTQに関しても、法制度をきちっと作っていこうという運動がある一方、既存の法制度をはみだすかもしれない形で権利を主張していかなくてはならないという動きもずっとありますよね。この分野に関わっている人はみんなその両方の面を持っていると思うので、そのバランスをどう取っていくのか。私もいつもそこが分からないと思っていたので、その意味でも興味深く拝読しました。

神谷 以前、ある政治家の方が「法律というのは一人の意見では作れない。私たちは、ある種の基準ができたものを受け入れて法律を作るのであって、そうじゃないものについてはなかなか難しい」とおっしゃっていたんです。でも、フェミニズムもそうだと思うんですが、LGBTQの運動も一人一派みたいなところがあって、それをどう整理して法律を作るフレームに乗せるかが課題となります。いろんな考えがある中の最大公約数みたいなところを提示するのが、今私たちが「LGBT法連合会」でやっている運動だと思っています。

清水 一人一派という感じは、たしかにフェミニズムの中にもありますね。ただ、根幹の部分で共通しているところはあって、たとえば「人権はいらない」なんてことを言う人はいないわけじゃないですか。

神谷 そうですね。

清水 ところが、にもかかわらず日本社会全体としてはそこの部分に対する抵抗が実は一番強いというのが、制度を考える上で非常に難しいところだと思います。どんな権利をどの程度認めるかについてはいろいろな考え方があるでしょうし、それは調整していくしかないと思うんですが、そもそも性別やセクシュアリティを理由に異なる取り扱いをするのはおかしいですよね、というところで一致できなかったりする。え、そこでもうダメなの? と思うことがあります。

神谷 その背景には多分、この国が差別をなくして人権を守るという問題にあまりコストをかけずに来たということがあるんだろうと、最近改めて思っています。単純にお金の問題としてもそうだし、時間や思考という意味でもそうです。だからコストをかけて法制度を作るよりも、思いやりという安易なもので済ませようとするんだなと思います。

清水 本来的には思いやりって、法制度があってその先にあるべきものです。神谷さんがおっしゃったように、法制度というのは最大多数を見て作っていくので、どうしてもうまくくみ取れない問題も出てきてしまう。そこで、確かにこれはこの範疇には入っていないけれど、運用でなんとかできるんじゃないか、などと考えるのが本当の思いやりだと思うんです。だけど、「差別をなくすために思いやりを」というときの「思いやり」は、まったくそこまで行っていないことが問題ですよね。

神谷 その「思いやり」と重なる部分があると感じるのが安易な「ポジティブ・アクション」です。行政などで「『差別をなくそう』というよりもプラスのイメージがある」といわんばかりのことがありました。なんとなくいいことを言っている感じはするけれど、たとえばクオータ制を導入したりはしないんですよね。

清水 その場合、具体的にはどんな内容になるのですか。

神谷 指導的地位に就く女性の数や割合について、目標と達成する期間を定めて取り組む「ゴール・アンド・タイムテーブル」などが女性活躍推進法に盛り込まれてきました。ただ、絶対に立てた目標を実現させなければいけないというがっちりしたものではない。

清水 たとえば、目標にしていた女性管理職比率20%は実現しなかったけど、12%にはなったからOK、とか?

神谷 そうなります。男性育休取得率なんかもそういう形が多いですよね。そういう「薄すぎる」アクションに留まってしまうのが現状なんです。

パートナーシップ制度をどう捉えるか

神谷 さて今日、清水さんとお話ししたいと思っていたことの一つが、地方自治体のパートナーシップ制度についてです。あれって、証明書をもらって「パートナー」として承認されるという意味ではとても重要な意義があるんですけど、実は法的な効力は一切ないのです。効力がないのなら、それは制度と呼べるんだろうか、と。

LGBTQに関する制度といえばパートナーシップ制度ですよね、みたいに言われることがあって、うーんそれはどうなんだろう、と思うんです。もちろん、パートナーシップ制度に紐付けて自治体が何か取り組みを始めることはあるでしょうし、話題に上ることが増えて社会の認識が変わっていくことにもなるだろうとは思うのですが……。清水さんはこれについてはどう考えていらっしゃいますか。

清水 おっしゃるとおり、現状のパートナーシップ制度は、遺産相続など法的な保障とまったく紐付いていないのが大きな問題です。もちろん、制度としてはないよりあったほうがいいけれど、同性カップルの権利を保障するという意味では、まったくゴールではないと考えています。

最悪のパターンは、多くの自治体でパートナーシップ制度の導入が進んでいることによって「だからもう差別はないよね」という話になっていってしまうこと。国はいまだ同性カップルに婚姻の平等を認める気がないし、法的には大きく抜け落ちている部分があるのに、それが変な形で相殺されて、「パートナーシップ制度があるんだから、性的マイノリティの問題はこれでもう十分」という口実を提供してしまうことになるんじゃないか。そういう懸念は、制度ができてきた当初からずっと抱いています。

神谷 よく分かります。私も以前、「これだけ世の中で話題になってるんだから、もうこれ以上差別解消のための制度なんて作らなくても困ることはないでしょう」と言われたことがありました。

清水 ただ同時に、絶対にそういうふうになってしまうだろうと思っているわけでもなくて。今ある条例が今後、国の法律として取り入れられていく可能性もなくはないでしょうし、神谷さんがおっしゃったようにパートナーシップ制度があることによって変わってくる部分もあるかもしれない。現段階ではとりあえずできた制度を使って全体を変えていくという方向で頑張っていくしかないとも思っています。

LGBT当事者の間で今、パートナーシップ制度推進の動きと同時に、裁判闘争も起こっていますよね。あれはすごく重要だと思っています。私はそもそも同性婚云々以前に、婚姻制度自体に問題があると考えるので、婚姻平等自体を全力でサポートするとは言えないんですけど……。ただ、現行制度における差別待遇に関して裁判に訴えて、きちんとした法的裏付けを作っていくのは権利回復の運動を進めていく上で、とても重要だと思います。

神谷 あとは、もやっとした「思いやり」にとどまらず、いろいろな権利に手を掛けつつある自治体も出てきているようです。パートナーシップ認定を受けると、確定申告の代行をできるとか、公営住宅に家族として申し込めるとか……。実体的な権利には手が届いていない自治体もあれば、かなりいろいろな権利を保障している自治体もあるのですが、議論が広がっているのは間違いありません。

こうした動きが進めば、婚姻とはどういう権利が集まっているものなのか、一つ一つ検討されていくことにもなるのかなと考えています。そもそも婚姻ってこういう諸権利の集まりであって、そこにある種の特権性があるんだということも含めて議論されるようになっていくのかもしれない。私自身も婚姻制度についてはいろいろとご意見を頂戴します。今後の動きを見守りたいと思っています。

「女性対トランスジェンダー」の対立構造は作られたもの

神谷 『差別は思いやりでは〜』の3章では、女性専用スペースの使用などをめぐる〈「女性」対「トランスジェンダー」〉という作られた対立構図について取り上げました。この問題においては、残念ながら、一部の従来からジェンダーの課題に関心の高い人びとの中からもトランス女性を排除するような声が出ていますが、清水さんはどう受け止められていますか。

清水 この問題についての議論が日本で始まったのは2018年くらいなんですが、昨年くらいからフェーズが変わってきたと思います。当初はSNSで一部のフェミニストとトランスインクルーシブな人たちが議論をしていたのが、ネット右翼的な人が大量に参入しつつあるし、ネットを超えて伝統的な保守政治家などに広がってきている。

ただ、こうして議論が広がっていく際に私たちが忘れがちなのは、もともと日本では女性の権利とトランスジェンダーの権利は、対立するものとして捉えられてきていなかったということです。

たとえば英語圏などでは、トランスジェンダー、特にトランス女性に対する激しいヘイトが歴史的にありましたが、日本の場合はそうではない。もちろん制度的差別はあったし偏見も強くあったけれど、同時に芸能界などごく一部の社会においては、女装している人たち、女性として生きている人たちの存在が受け入れられていた面もあったわけです。そして日本の男性社会は、しばしば、シスジェンダーの女性たちに対してダメ出しをしたりものを教えたりする役割を可視化されたトランス女性たちに当ててきた。シス女性をコントロールするのにトランス女性を利用したんですよね。その文脈では、シスジェンダーの女性たちの間でトランス女性、あるいは女装している人たちに対する嫌悪が広がってもおかしくなかったはずです。でも日本ではそうはなりませんでした。2010年代の研究者による調査でも、女性たちは男性と比べてLGBT全般に対して排除的な意識が低いという結果が出ています。

それでは2018年ごろにトランスの人たちが生き方を変えて議論が引き起こされたのかといえば、そうではない。何も変わっていないんです。だから、トランス女性とシス女性というこの対立自体、もともとあったものではなくて突如生み出されたものだということを忘れないようにしたいと思うんです。たとえば「トランス女性がいることで不安になるというシス女性たちの気持ちにも寄り添わないとならない」と言い始めた時点で、その「不安」は突然どこから降って沸いたのか、誰かが設定したアリーナの上に乗ってしまっていないだろうか、と考える必要があるんじゃないかと。

神谷 たしかにそうですね。

清水 あと、シスジェンダーの女性たちが「トランス差別だ」と言われることに反発するのは、特に日本の場合、女性が自分の経験してきたことを「差別だ」と認識すること自体が難しいということもあるのではないかと思っています。差別を受けても「しょうがないんだ」「そういうものだ」とずっと思わされてきて、ようやくどこかの時点で「これは性差別だったんだ」と気づく。それによって、自分の苦しみを整理して言語化するとともに、その差別に対して抵抗したり抗議したりしてもいいんだと思うことができるようになる。そこに至るまでのハードルが、日本の場合まだまだ高いですよね。

それだけに、トランスジェンダーとの関係性において「でも、あなたはシスジェンダーだからマジョリティでしょう」と言われたら、「私はこんなに差別されてきたのに、どうして差別する側だと言われなきゃいけないのか」という思いを抱くのはある意味で自然だと思うんです。

神谷 なるほど。

清水 それに、トランスジェンダーといってもその経験や日常は本当にさまざまで、もちろん探せば芸能やビジネスの世界で成功しているトランス女性もごくごく少数ですが、いるわけです。特に、日本のようにまだ全然トランスジェンダーへの理解が進んでいない社会では、メディアが喜んで取り上げるのは、そうした目立つ人たちですよね。そうすると、「私が抑圧されてきた体制を利用してのし上がってきた人たちなのに」と、ますます反発が強まる。それ自体は、別におかしくない感情だと思います。

問題は、そういう自分の感情から「とにかくトランスの人たちはずるい」となってしまうことですよね。本来、「あなたは女の子だから女の子に期待される生き方をしなさい」と言われ続けるのも、自分では女の子だと感じているのに「あなたは男の子なんだから男の子として生きていなさい」と言われ続けるのも、種類は違ってもそれぞれに大変なことのはずなんですが……。トランスジェンダーの人たちの大変さがくみ上げられると、自分の大変さが無視されてしまうように感じてしまうのかもしれません。

トランスジェンダーとフェミニストは共闘できる

神谷 私が議論を見ていて思うのは、トランスジェンダーという存在について、まったく関心のない人がこんなにいたんだなということです。議論に加わっている人の話を聞いていると、トランスジェンダーの基本的なありようというか、その人たちがどんなふうに生活しているのかといったところがすぽっと抜けている。あなたの語ってる「トランス」ってどこの誰の話なの? と思うこともよくあります。

一方でトランスジェンダーの側にも「フェミニストはみんなトランス差別をするんでしょ」などと言う人がいたりする。トランスジェンダーとフェミニスト、双方の間の関心や交流って、あると思っていたけど意外にそうでもなかったのだろうか、と感じています。

清水 シスジェンダーのフェミニストたちがこれまでトランスジェンダーに十分な関心を払ってこなかったというのは、まさにおっしゃるとおりだと思います。

かつてのジェンダー・バックラッシュのとき、右派の側はさすがに「女性は差別されてもしょうがない」とは言えないので、伝統的な家族像を破壊する「敵」として、同性愛者とか「男か女かわからない人間」とかを持ち出しました。要は、男性と女性は平等だなんてことを言っていると、LGBT──当時はそういう表現は使いませんでしたが──のような人たちを招き入れてしまうことになって大変だぞ、という脅しを使ったわけです。

それに対して、当時の日本のフェミニズムはきちんと反論ができなかった。「男女平等にしたからといって男か女かわからない子が生まれたりはしません」と返すことはできても、「男か女かわからない子がいて何が悪いのか」とは言えなかったんです。その後、LGBTブームみたいな状況が来たけれど、やっぱりあのときにしっかりと対応しなかったことが、LGBTの運動とフェミニズムの間が何かうまく繋がらない状況をもたらした、と考えています。もちろん両方の運動に関わる人たちはいますけれど、主流のところでは分断されてしまっていた面があって、そこを今回は利用されたと感じています。

でも、世界を見ても、トランス女性がシスジェンダー女性と対立するという構図を作って、いい方向に行った国はありません。それどころか、対立構造が作られた国はどこも、女性の権利がどんどん侵食されていっています。日本だって、昨年のLGBT新法を政府が成立させなかったからといって、女性の権利が守られたわけではないですよね。むしろそれと同じ政府が、たとえば選択的夫婦別姓の問題を「塩漬け」にしたままにしていたりする。

そういう構図をきちんと見ながら、どうにか共通認識を持ってやっていけるところを探さないと、シスジェンダーのフェミニストの側もトランスジェンダーの側も、どんどん疲弊していくだけだと思います。

神谷 これまでにも、たとえば性犯罪については、フェミニストとLGBT当事者が連携して運動する中で、刑罰の対象領域を広げる刑法改正などに取り組んできたわけですよね。またセクハラについても、女性が被害者になってきたのはもちろんですが、トランスジェンダーをはじめとする性的マイノリティも、多くの人が被害を受けてきている。そういうところで連帯して被害者保護の制度を強化することなども、本当はできるはずだと思います。

異質性と向き合う経験の蓄積が重要

神谷 3章の初めに「どんな人も自分が差別をする側に回らずにいるのはあり得ない」と書いたのですが、そのことを、特に大学院を出ていろんな現場で活動する人たちと出会う中で痛感しています。

ただ、一方で希望を感じているところもあって、私たちがLGBT法連合会を立ち上げたのは2015年ですが、それまで「L」「G」「B」「T」それぞれが、みんなで恒常的に活動する組織というのはあまり見当たりませんでした。それがなんとかそういった恒常的な組織を構え続けるところにまで行き着いた。とにかく自分の主張をしっかりしなければいけないということとともに、もう少し似たような課題を持つ他者とも一緒に行動していくようになってきたんだな、と思いました。そうやっていろんな運動の回路が少しずつできてきていることは希望なんじゃないかと思います。

清水 LGBT法連合会もそうだと思うのですが、問題意識をある程度共有はできるけれど、考え方にいろいろ違いのある人たちと一緒にやっていこうとすると、何か発言した後で「大丈夫だったかな」と思ったりすることがありますよね。お互いに何を考えているのかわからないところもあって。そういう経験をすることは、実はすごく大事だと思うんです。

イギリスではフェミニズムの中からトランス排除の強い動きが出てきた一方、アメリカではそうした動きはそこまで強くありませんでした。これは、アメリカの場合、フェミニズムの中で人種などの違いなどを巡る論争の経験が豊富だったのに対して、イギリスのフェミニズムではそれほどに衝突がなかったことが原因の一つでではないか、という説があります。ある意味で「一枚岩」だったことが、一気にトランス排除の方向に流れる原因を作った、というんですね。

日本の場合も、もちろんフェミニストの中にもいろんな人はいたけれど、どこか同質的なところはあったのかもしれない。それこそ「思いやり」ではどうにもならない衝突に慣れていなかったことが、今回の対立を生んだ一つの背景になっているんじゃないかと思うんです。そう考えると、「こういうことを言ったら怒られるかも」という経験の蓄積は、すごく重要なんじゃないかと。

神谷 たしかに私も、LGBT法連合会での会議の進め方一つ取っても、単純な「自然体」では全然立ちゆかないということに気づかされました。異質性との向き合い方を、思いやりではなく振る舞いとして身につけていく経験は大事だと思います。

清水 そんなふうに、問題を共有できている人たちの間でも、完全に気を抜いていいというわけではない。だからこそ制度が大事なんだということですよね。そのことが理解されていないから法制度の整備がなかなか進まないのが、フェミニズムやLGBTだけではなく日本社会全体の課題なのかもしれません。

神谷 それでも、そこを認識した上で、自分の持ち場で何ができるかということを考える人は増えてきているように思います。2015年以降、ある種の「LGBTブーム」が商業的なものに乗って広まった一方、そこに十分に中身が伴っていたとはいえませんでした。「多様性と調和」を掲げた東京五輪も終わった今、どう中身を入れていくかが問われているのではないかと思っています。

撮影/三浦咲恵

構成/仲藤里美

プロフィール

神谷悠一(かみや ゆういち)

1985年岩手県生まれ。早稲田大学教育学部卒、一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。LGBT法連合会事務局長、内閣府「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」構成員、兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザー。これまでに一橋大学大学院社会学研究科客員准教授、自治研作業委員会「LGBTQ+/SOGIE自治体政策」座長を歴任。著書に『LGBTとハラスメント』、『差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える』(ともに集英社新書)などがある。

清水晶子(しみず あきこ)

東京大学大学院人文科学研究科英語英米文学博士課程修了。ウェールズ大学カーディフ校批評文化理論センターで博士号を取得し、現在東京大学大学院総合文化研究科教授。専門はフェミニズム/クィア理論。単著に『フェミニズムってなんですか?』(文春新書)、共著に『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』(有斐閣)、『多様性との対話 ダイバーシティ推進が見えなくするもの』(青弓社)、『読むことのクィア――続 愛の技法』(中央大学出版部)などがある。

神谷悠一×清水晶子

神谷悠一×清水晶子

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり