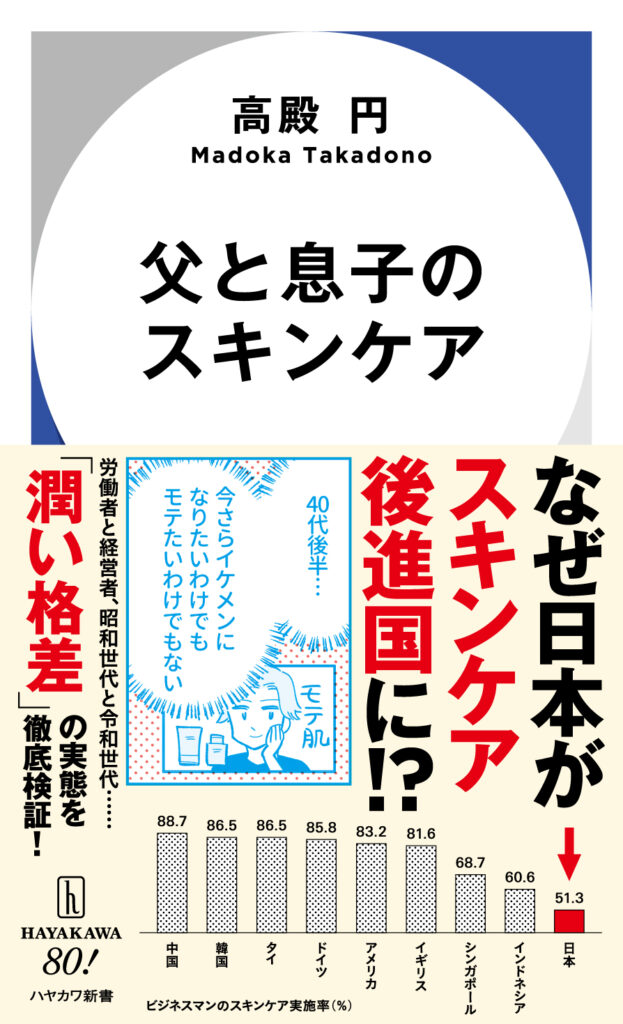

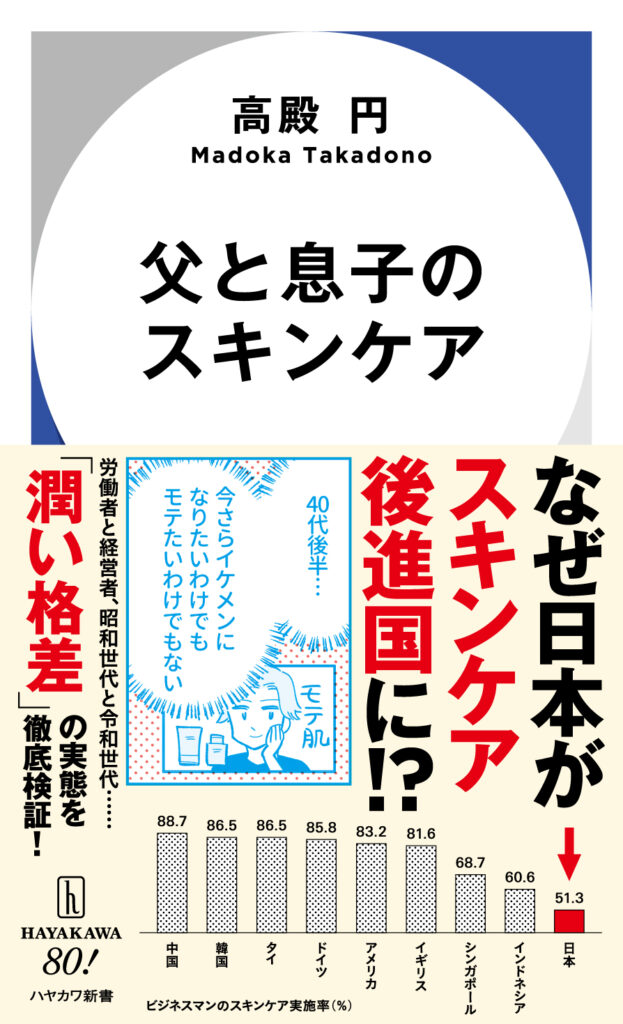

化粧水を塗る日本人男性は約2割と、アジア先進国の中で最も低い。お風呂に入るし、髪も整える、服装にも気を使う。それでもなぜスキンケアをしないのか―

小説家・高殿円氏は、素朴な疑問を入り口に、新著『父と息子のスキンケア』(ハヤカワ新書)でその謎に迫った。

本対談では、現在集英社新書プラスで「なぜ夫は病院に行かないのか」を連載中の三宅香帆氏とともに、健康やスキンケアに無頓着な人々を入り口に、社会の価値観に迫っていく。

“スキンケア=男らしくない”という偏見

三宅:高殿さんの新著で、日本がスキンケア後進国であることを知って驚きました。日本では当然のように、入浴や身なりを気にする習慣があるので、他の国より清潔感への意識が高いだろう、と思い込んでいました。

高殿:「日本人男性で化粧水を使う人口が約2割」というデータを見て思ったのは、単純に無関心や怠惰では片付けられない、日本固有の風土や働き方の問題があると気づきました。

単純に考えれば、1000円に満たない化粧水を、1日10分使うだけで、上位2割に入れるわけですよ。それで清潔感や好感度も上がれば、性差や年齢の垣根を超えて共通の話題もできて、変化を受け入れる適応力も身に付く。これだけコスパ良く恩恵を受けられるのに、なぜここまでスキンケアのハードルが高いのか疑問だったんですね。

背景には、いまだに「美容=女性がするもの」「美容に手を出すのは億劫で恥ずかしい」といった、凝り固まった先入観が根強いのではないか。そうした価値観はどこで植え付けられて、障壁を取り除くためにはどうすればいいのか。そう考えたのが本書を書く一因でした。

三宅:『父と息子のスキンケア』で興味深かったのは、おしゃれやモテとしてではなく、自分の身体に気を遣う「ケア」の文脈で語られていた点です。

私はいま『なぜ夫は病院に行かないのか』という連載を進めており、高殿さんと近しい問題意識を持っているんですね。

体調が悪ければ、通院した方が仕事の生産性も上がるのに、なぜ無理をしてしまうのかーー。そう考えると、自身を身の粉にして働くのが美徳とされている雰囲気や、周りに迷惑をかけたくないという圧が隠れていて、自然と「自分をケアするのは贅沢なことだ」という価値観が植え付けられられてしまった弊害が大きいと思うんです。

高殿:そうなんですよ。スキンケアも通院も行動に移した方が良いに決まっている。それを怠っているのは、個人の意識の問題と捉えられがちですが、根底には社会的な構造が絡んでいると思うんです。

日本でも20年ほど前にクールビズが浸透したじゃないですか。今では真夏にネクタイなんて考えづらいですが、かつては正装を崩してはいけないという同調圧力があったわけです。それは「仕事ができるビジネスマンはかくあるべき」という強要が働いていて、派生して「美容や通院=男らしくない行為」として遠ざけられている構造につながっていると思うんですね。

今回の執筆にあたって取材した、ジェンダーを研究する多賀太先生によれば、男性は女性性を否定することで、辛うじて男としてのアイデンティティを保つ性質があるそうです。本来であれば、男らしさは地位や名誉など社会的な成功から獲得できるものの、それはごく限られた人間なわけです。すると、勝ち組から溢れた大半の人間は、女性性を連想させる行為を抑圧したり、周囲から必死で隠したりすることでアイデンティティを維持する。

中年男性がスキンケアに抵抗を持つのは、社会の仕組みとメンタルが影響していると知りました。

中年と若者の価値観の違いとは

三宅:私は最近、立身出世に興味があって色々読んでいて。

そこで社会学者の見田宗介さんが『現代日本の心情と論理』で「日本型立身出世」について書いた文章が面白かったんです。いわく、日本の理想的な立身出世とは「過程がストイックであること」が含まれているのだと。つまり、結果がどうであれ、そもそも過程において家庭をはじめとする仕事以外のことになりふり構わず、仕事に精を出さないと認められない、ということですね。

日本の男性は、明治時代から受験勉強や軍隊に没頭するよう教育され、戦後も「自分の身体を犠牲にしても仕事や勉強に邁進しろ」という風潮が根強かった。それが現在でも尾を引いている側面はあると思うんです。

一方で、いまの高校生や20代は、明らかに上の世代とは感覚が違う、と感じています。高殿さんの言葉で言えば、女性性を否定しなくても、男性性を確立できている人が増えてきていて、美容習慣に対して抵抗ない若年層も多いはず。

それはYouTuberのなかでたとえばQuizKnockみたいな東大生で清潔感のある男性像が人気になったり、あるいは韓流アイドルが台頭してきたりした影響が大きいのでは、と私は考えています。これまでの日本型の立身出世型ではなく、清潔感や知性があって、かつ自分をケアできるロールモデルが、身近に浸透していると思うんですよね。

高殿:YouTuberで思うのは「必ずしも下積みがなくても成功できる」という点です。 これまでは会社も年功序列で、芸能界でも下積みあってこそ活躍するモデルが、確固たるものとして機能していたわけじゃないですか。

それがいまや、ヒカキンやヒカルが爆発的な人気を誇ったり、売れっ子キャバ嬢が表舞台で露出するようになって、成功への考え方もかなり柔軟に変化してきたことがうかがえます。

しかもヒカルはシャンプーや化粧品を、キャバ嬢はカラコンや美容機器なんかをプロデュースしているわけじゃないですか。結果的に、インフルエンサーに染まった若い世代は、自然と身なりに気を配る感覚が根付いている。

三宅:めちゃくちゃわかります。以前は「男性は成功し終わった後で、余裕ができたら身なりに気を遣う」のが当然で、男性の下積み期間は身なりなんて気にせずに耐えて努力することが、暗黙の了解とされていた。

でも今は、下積み期間関係なく、見た目にも気を配るべき感覚が当たり前になりつつある。YouTuberこそまさにその象徴で、最初からカメラの前に立つからこそ身なりを整えておく必要がある。いまは時代の転換機で、これまでの価値観が崩れてきている。興味深いですね。

自己責任論で片付けられてしまう違和感

高殿:そう考えれば、逆に上の世代がスキンケアに抵抗があるのも納得できるんです。

意固地に通院しないのも同じですが、仕事に穴をあけて、周囲に迷惑をかけることに引け目を感じている。要は、社会の価値観の問題を、自分自身の至らなさとして捉えてしまう。ある意味、自分で勝手に負い目を感じていることが、スキンケアに手を出す壁を高くしていると思うんです。

この話をする際、引き合いに出すのが資産運用の話です。多くの人が積立投資はやった方が良いと頭で分かっていても、実際腰が重い人は多いじゃないですか。

言葉にすると難しいですが、資産運用に手を出せない人の多くは、すでにメリットを享受している人に対する劣等感があると思うんです。これまで投資に回せる経済的余裕がなかったことや、自分の無策を突きつけられるような感覚を覚え、勝手に敗北感を覚えた結果、それが行動を移す際のボトルネックになっている。そのうえ周りからは「投資をしないのが悪い」と自己責任論として片付けられてしまう。

肌の手入れも同じだと思うんです。やれば清潔で好感度も上がるのに、「自分にやる資格はない」と無意識に自己否定している節がある。むしろ罪悪感に近い意識がセルフネグレクトを加速させていて、自分自身を大事にできるかできないか以前に、なぜか自分を追いやっているわけです。

そうした捻れをとき解いて、自身のケアを前向きに考えることができれば、心理的負担が減る人も多いだろうと気付きました。

三宅:加えて、「過去の自分と向き合うのはしんどい」という意識もあるかと思います。個人的な経験談ですが、私が「自分の感情を言語化しよう」という話をした時、数人の男性から「自身の感情を直視したくない」「わざわざ自分について考えなきゃいけないのはつらい」「日記を書くと自分と向き合うからしんどい」という声があったんです。それはそれで、理解できる気がする。スキンケアでも言語化でも、恩恵があるからと正論で勧めても、そう素直に受け入れられるものではないことに気づきました。

じゃあどうすればいいのか? と考えた時、高殿さんは著書内で、「新しいロールモデルが必要ではないか」と論を展開されています。いわゆるインフルエンサーのようなキラキラした枠組みとは違う、“負け組のスター”のような存在が必要なんじゃないかと。

高殿:余計なお世話だとは重々承知ですが、勝ち組の人が何を言ったところで、結局は分断が生まれるだけだと思うんですよ。

最近、経済系の動画番組で、高収入の若夫婦がFIREして、田舎でスローライフを送っている動画を観たんですね。そしたらコメント欄で「勝ち組の夫婦は興味ないから、もっと底辺から打ち上がった人を取材してくれ」とあったんです。これって裏返しに言えば「まだ等身大のロールモデルがいれば変われる」という意思表示じゃないですか。

スキンケアも同じで、中小企業に勤めている世間一般的なおじさんが、小綺麗になった姿を見せれば刺さるんじゃないかと。少し先を行くおじさんが、YouTubeチャンネルなどの媒体で発信して、ひいては『ReHacQ』や『PIVOT』などの経済番組に主演すれば、良い影響が起こると感じているんです。

三宅:それこそ著書では、早川書房の編集部の男性に、1ヶ月間スキンケアをやってもらう実証を行っていますよね。

勝ち組や負け組で括らなくても、単純に周りの上司や同僚がやっていたら、自然と触発されるじゃないですか。身近なロールモデルや取っ掛かりがあれば、疎い人も腰を上げるだろうなとは思いますよね。

特に、50代の名物編集者・塩澤(快浩)さんの、パックをする様子を娘に写メで撮影してもらっていたエピソードは微笑ましかったです。思春期の娘と父親って、普段関わる機会があまりないと思うんですよ。それがスキンケアを通して、コミュニケーションの糸口ができた経験談があれば、周りも始めたいなと刺激されるのかも、と。

それこそライフハックや健康の文脈のなかで、スキンケアの重要性を訴求するのは効果的ですよね。スキンケアが年齢や性別を超えたコミュニケーションの入り口になるとか、自分の健康を気遣うきっかけにつながったとか。そういった話を、塩澤さんに動画メディアで話してもらったらどうかなあ。

新書の体裁を選んだ理由

高殿:結局、なぜここまでスキンケアを勧めているかというと、健康やセルフケアに意識を向ける突破口になると考えているからなんです。

幸いウチは、息子に触発される形で夫がスキンケアを始めたのですが、私自身は旦那に格好良くおしゃれであって欲しいのは二の次なんです。

むしろ重要なのは、自分自身の健康を労って欲しいということです。ウチはお互い40代後半で、子育ても一周した世代ですが、これから介護の問題が出てくるじゃないですか。今後、定年を迎えて老後に差し掛かった時、伴侶が自分の面倒を見てくれるのか不安になる瞬間が訪れると思うんです。

三宅さんの「なぜ夫は病院に行かないのか」もそうですが、スキンケアを起点に、自他ともにケアする習慣を最低限身につける。そうした入口として本書が機能してくれたらと考えていたんです。

三宅:本書に、男性の生の声として、早川書房の編集部の社員によるスキンケア経験談が入っているのはいいですよね。

高殿:今作では、とにかく敷居を下げたかったんです。早川書房の実証に加えて、前出した多賀先生や、資生堂やゴリラクリニックなど、多方面への取材を基に執筆しているのも同じ理由です。

つまり本作で、私は聞き役に徹しているんです。識者に中年男性が美容が疎い要因を解説してもらい、それを基に書き進める方が読者と目線が近くなるだろうと、新書というフォーマットに挑戦してみました。

三宅:たしかに新書でも、有識者が自分の知見を基に書くスタイルが多いですよね。あえて多方面への取材を重ねつつ、高殿さんが識者に疑問や自論を投げかける構成だからこそ、距離感が近く読みやすさもありました。

高殿:あとはケアの観点から、組織や社会構造の話を紐解いていく新書は少ないように感じていたんです。例えば、組織論を題材に扱った本でも、部下の扱い方やマネジメントスキルの磨き方など、ハウツー本に近い体裁は多い。

もちろん組織論も大事ですが、もっと直感的なテーマはないのか疑問に感じていたんです。そこから「スキンケアは会話の導入になる」「美容は得なのになぜおじさんはやらないのか?」「なぜ日本はスキンケア後進国なのか?」と構想が膨らんできたんですね。

ちょうど夫と息子がスキンケアに目覚め、編集担当が激務でセルフケアについてのテーマで本を作りたいと話していたタイミングが重なり、本書の枠組みが固まりつつありました。

三宅:それだけ多くの人にとって、いま重要なテーマということですよね。

高殿:自分が変われるきっかけとしても、スキンケアは取っ掛かりやすいのかもしれません。1000円の化粧水で、1日10分あれば始められるわけですからね。

幸い普段から新書を読む方は、年齢層が高めながらも、意図的に情報を摂取したり、柔軟な思考を持ち続けたいと考える人が多いわけじゃないですか。この層にスキンケアを訴求すれば、響くはずだという狙いも込めていました。

この本を起点に、スキンケアから始めて、自分の体や心にケアを施す習慣を持てるようになれば、それが他者へのケアにもつながっていく。そうした好循環を生み出せたら、この本を書いた甲斐があったと感じます。

(取材・構成:佐藤隼秀)

プロフィール

高殿円

たかどの・まどか 作家。兵庫県生まれ。現代物から歴史物、ファンタジー、ノンフィクションまで卓越したストーリーテリングと多彩な作風で人気を博す。著書に『トッカン 特別国税徴収官』をはじめとする〈トッカン〉シリーズ(早川書房刊)、『グランドシャトー』(第11回大阪ほんま本大賞受賞)、『忘らるる物語』(第23回センス・オブ・ジェンダー賞受賞)など多数。2024年に自主制作で出版したルポエッセイ『98万円で温泉の出る築75年の家を買った』も話題となる。

三宅香帆

みやけ・かほ 文芸評論家。1994年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。累計発行部数30万部突破のベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、新書ノンフィクションベストセラーランキング1位(日販・トーハン・オリコン)を獲得したほか、「新書大賞2025」「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞」「ビジネス書グランプリ2025リベラルアーツ部門賞」を受賞した。そのほかの著作に『「好き」を言語化する技術』『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。

高殿円×三宅香帆

高殿円×三宅香帆

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり