コロナ禍を経て、急速な成長を遂げたゲーム産業。e スポーツの浸透やYouTubeにおけるゲーム実況のブームのみならず、米大統領選のキャンペーンに「どうぶつの森」が用いられたり、オリンピックの開会式にゲーム音楽が使用されたりするなど、その影響力は現実の社会にも及んでいる。

そうした状況を受けて、批評家の藤田直哉氏は、大人気ゲームの読解を通して、陰謀論、分断、叛乱、新自由主義、家族といった重要なテーマを考える新書『ゲームが教える世界の論点』を上梓。

本記事では、ジョン・デューイや鶴見俊輔といった思想家の研究だけでなく、現代のメディアについての論文や論説もある哲学者、谷川嘉浩氏をお迎えし、いまゲームを語ることの意味、そして今世界のサブカルチャーに起こっている変化について『ファイナルファンタジーⅦ』や『レッド・デッド・リデンプション2』、「エヴァンゲリオン」などを通じて考える。

ゲームは、体験を通じて物語に参加できるメディアである

——まずは谷川さんの方から『ゲームが教える世界の論点』のご感想を、お聞きできればと思います。

谷川 本で取り上げているゲームの多くは、ストーリーに重きを置いた作品ですよね。でも、例えば『フォートナイト』のようなオンラインシューターや『どうぶつの森』、あるいはソーシャルゲームなどの今回論じていないものも、ゲームとしては重要で語るに値するところがありますね。何を論じる対象として取り上げるかというのも一つのメッセージだと思うので、まず、なぜストーリー性のあるゲームだけに注目したのかを伺いたいと思うのですが。

藤田 やはりゲームという新しいメディアならではの特性がありますよね。定義にもよりますが、「ゲーム性」の最もソリッドなものは、ストーリーやナラティブ中心のものではなく、例えばパズルだったりするかもしれません。ただ、この本の場合は、ストーリーやテーマといった何かを伝える、いわゆるドラマの延長線上の枠組みの中で、小説や映画とは異なるメディアであるゲームがどのような新しい表現をしているのか、いかに新しい語り方をしているのかを中心とするようにしました。

谷川 ですよね。著書を読んでいて、「文学としてのゲーム」を見ているように感じました。つまり、文学や映画などの延長にあるものとしてゲームを見ているような感覚です。

藤田 そうですね。かつて、小説や映画、あるいは演劇などもそうですが、その社会の中にある問題や、多くの人たちで共有すべきことを、わかりやすいストーリーとドラマのかたちで提示して、社会や共同体がそれを把握する。そのことによって社会が変わっていく運動性が昔からあったわけですよね。

私は博士論文(書籍版は『虚構内存在 筒井康隆と<新しい《生》の次元>』作品社、2013年刊)で、筒井康隆が影響を受けたフリードリヒ・シラーという劇作家・美学者を扱っていたのですが、まさにシラーというのは演劇を使ってフランス革命を煽っていた人物なんです。そのように、フィクションを使って政治的な現実と往復運動をする(あるいは、切り離そうとする)作品群が僕の中に一つの問題意識として存在していて、その流れでゲームにおける表現に注目するようになったのだと思います。

谷川 この本ではゲームの分析と並行して、「ゲームは現実を描く」とか「ゲームは現実に批評的な介入をする」などと、ゲームへの様々な特徴付けがなされているのが印象的です。その中でも、全編にわたって繰り返し言及されるのが、「ゲームはシミュレーションである」という特徴です。シミュレーションを通じた現実との相互作用という話を読んでいて、私の頭に思い浮かんだのも演劇やパフォーマンスアートだったので、今の話は腑に落ちました。その往復運動の鍵が「観衆が体験を通じて物語の中に参加していく」ということですが、そういった論点を本書以前からずっと考えてはるんですね。

藤田 そうですね。映画や演劇というのは、基本的には、一方向的に作品が観客に向かってくるのですが、ゲームは参加型であり、プレイヤーがプレイする都度コンピュータが演算して、作品世界なり物語をユーザーに応じて提供しながらインタラクティブに動くという特徴があるので、その違いが何を生み出していて、そこが表現とどう関わっているのかがこの本が注目した場所です。(デジタル)ゲームというメディアの特徴――これまでの人類が手にしたことのない表現の性質としては、コンピュータを使ったリアルタイムの虚構空間を使えることと、AIが人間の相手をしてインタラクティブに動く事、ということになると思います。その性質を、端的に言うと「シミュレーター」ということになるのだと思います。この特性が、メディアとしての内容や観客に与える効果として、いかに逆算されて使われているのかということは意識せざるを得なかったですね。

谷川 そういった文脈で理解すると、ある意味で、ゲームというメディアは映画や演劇の夢を実現したようなメディアとして位置づけられるということですね。ストーリー性のあるゲームを集中的に取り上げた理由がよくわかりました。

ゲームは「近代文学」になった

谷川 私が本を読むときは、自分なりにその本の中の重心というか、一番切り口が深いところを探しながら読むんですが、今回の本だと、それは第5章で扱われる『ファイナルファンタジーVII リメイク』(以下、『FF7』)だろうと思ったんですね。私がファイナルファンタジーシリーズ好きだというのもありますが(笑)。

藤田 おお、そうですか。

谷川 なぜかというと、「ゲームはシミュレーターである」という話が、多重レイヤーで変奏されている作品だという位置づけがなされているからですね。主人公のクラウドは一兵卒なのに、自分を「伝説のソルジャー」だと思い込んでいる。さらに、クラウドと対立するセフィロスも自分のことを「古代種」という特殊な人物だと思い込んでいるけど、そうではないことがわかる。二人とも、キャラクターをシミュレートしているわけですね。さらに言えば、そもそもプレイヤーも、キャラクターになりきって遊んでいる。そうすると、このゲーム全体が、「そうでない何かのシミュレーション」というゲームの特性を表現しているところがある。藤田さんのゲーム観の一つ、「シミュレーターとしてのゲーム」を多重レイヤーで語っている象徴的な箇所だなと思いました。

藤田 作り手たちが、商業ゲームであるにもかかわらず、ゲームそのものに対する批評を入れてるという現状があります。『FF7』で言えば、主人公クラウドが「ロールプレイ=なりきり」をしているイタいやつだということですね。これは、ロールプレイングゲームそれ自体と、プレイヤーに対する批評なんですよ。ここには、言葉での批評などではできないような批評性が確かにあります。プレイするという経験を通じて、ゲームでだからこそできる批評がある。そのようなゲームの「自己批評性」みたいなことを取り出したかったんです。

近代文学の起源は、セルバンテスの『ドン・キホーテ』だと言われます。主人公のドン・キホーテは、騎士道小説を読みすぎたおじいさん、今で言えば、ライトノベルみたいなのを読みすぎた田舎の冴えない人で、それが自分が騎士だと思いこんで「なりきり」して冒険してしまうんですよ。それは、フィクションに入れ込みすぎてしまうことの問題を批判する、反省的に意識化させるという構造があるわけです。ギデンズなどに言わせると、近代の特徴は「反省」(メタ認知)なんだけれど、その意味で近代文学の起源なんですね。ゲームも、最初は『PONG(ポン)』みたいに点が動くだけのテニスゲームみたい段階だったのですが、数十年でこれだけ発展して、自己批評性や反省性を持ち始める段階に来たわけですよね。そういうアナロジーで考えています。それで「現代ゲーム」と呼んでいます。

谷川 ジャンルが成熟すると、自己言及的な作品が増えてきますよね。作り手が自覚的にそれに取り組んでいるというのはいい話ですね。

藤田 自己批評性を持ってきた、メディアのあり方自体も意識化するようになった、その上で、社会問題とか政治問題をこんなに重く扱うようになってきた。「ピコピコ」みたいに表現されてきたゲームが、これだけ成熟して豊かで複雑になってきたっていう現状を、ちゃんと論じないといけないのかなっていうふうには思っていたんですよね。

谷川 それは面白いし、重要な仕事ですね。

世界中の文化はいま「語り直し」と「反省」がブームになっている?

谷川 少し角度を変えて感想を続けます。他の藤田さんの著作と今回の本を重ね合わせて個人的に印象深く感じられたのは、「繰り返し」や「時間」という主題でした。『FF7』がリメイクされたり、『レッド・デッド・リデンプション 2』のように前日譚が続編として作られていたり、『イースIX -Monstrum NOX-』のように、同じゲームだけど前後半で主題が分かれていて、前半が後半で位置づけなおされたりなどと、広い意味での語り直し、やり直し、繰り返しに藤田さんが注目している印象を受けました。藤田さんは『シン・エヴァンゲリオン論』(河出新書)や『攻殻機動隊論』(作品社)という著作も出されていますが、90年代から始まった「エヴァンゲリオン」や「攻殻機動隊」も、いま同じシリーズを新しく作ることで「語り直し」をおこなっていますよね。これだけ色んな作品を扱っているのに、「語り直し」という重なりが見えるのは、藤田さんのオブセッションというか、こだわりの反映なのかなと思ったのですが。

藤田 それは、僕が語り直し自体に意識的になっているというよりかは、世の中のエンターテインメント全体が今、語り直しをしている時期だからだと思うんですよね。今、話題になるものはリブートばかりですよね。『THE FIRST SLAM DUNK』もまさにそうだと思います。

ああいう、僕らが思春期の頃に触れていた作品が、作り手たちによる再解釈を施したものとして世の中に提示されている。それは当時、思春期だった我々が中年になってきて、お金を持っているからそこを狙ってっていう商業的な理由はもちろんあるのだけれど、その条件の中で、何をどう語り直す必要があるのかを作り手側も内省しながら考えているように見えるんですよね。それは時代の変化、90年代と今の違いみたいにも見えたりするわけで。自己批判だったり、贖罪だったりも出てきますよね、当然。

谷川 「語り直し」という試みは、作り手の経験の変化や、作品が作られた社会状況の影響を受けますよね。

藤田 そうでしょうね、作り手たち自身が、過去の自分たちの表現の是非を、それが与えた影響も加味しながら、反省しているのだと思うんですよね。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』なんかは完全にそうだと思います。だからこそ、僕も反応しているんだろうと感じます。西部開拓時代を舞台にギャングが回心して人のために戦う姿を描く『レッド・デッド・リデンプション 2』を作ったダン・ハウザーはもともと、ゲーム世界で盗みや強奪を行える『グランド・セフト・オート』という、暴力的で世界中で問題になったゲームを作っていたわけです。

谷川 『グランド・セフト・オート』は「有害なゲーム」としてやり玉に挙げられる作品の代名詞といっても過言ではないですよね。

藤田 そうそう(笑) そんな作品の作り手が、暴力や残虐さを反省し、回心する主人公を描き、「みんなを助けなきゃいけない」ということを描いているわけです。この「反省」には時代的な側面もあるのかなと。インターネットやサブカルチャーが発展した1995年以降、日本文化が変わるんだ、世界が変わるんだ、政治が変わるんだと思って、わーってやってきた結果、何かひどいことになったんじゃないかっていう感じが、僕の中にはあるんですよね。その経験や感覚が、作り手たちが込めたかもしれないそのような部分に反応しやすくなっているというのはあるかもしれませんね。

谷川 本の中では、ある種ゲーマー自身のアイデンティティに直面させられるような話が多かったと思うんですけど、そういった反省を一人生身でやるのは大変なことです。だから、フィクションを経由することでアプローチするというのは、一つのやり方ですよね。自分が共著者として参加した『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)で語ったテーマでもあるので、すごく共感します。

藤田 そうですね。

ゲームを「コンテンツ」にしないために必要なこと

谷川 直接自己反省に向かうのではなく、物語を媒介する、経由することで反省するっていうのはすごくいい路線だと思うんです。ただ、物語を経由した反省には工夫が要る気もしています。不用意に物語を通じて自己反省をすると、かえって居直りとか論破みたいなものに接続してしまう可能性は低くないと思います。例えば、攻殻機動隊みたいなヒットコンテンツの印象的な台詞がネットスラングに取り込まれて、他人を黙らせるためのセットフレーズになってしまうことは珍しくありません。

こんな風に、単なる「情報」や「コンテンツ」になってしまうと、物語は、自己反省を促すところか、自分に居直るために利用されてしまう。だとすると、そこで必要なのは、ゲームや物語を、ただの「コンテンツ」にしないことですよね。物語は単なる情報ではない。物語は、要約やネタバレではすくいとれない体験や感覚が充満しているものです。物語には、解釈を許容する余白がたくさんあるんだってことを知っておかないといけない。

作品の中に自分の都合の悪いものもあれば、すぐには面白がれない要素があるかもしれないし、「結局、あのシーンって何だったんだろう?」って思うこともあって、それでも向き合うというか。そういうコストのかかる無駄な時間を引き受けることが必要なのかなと思ったんですよね。でも、それは今の時代においてすごく難しいことになっていますよね。

藤田 フィクションを「経由する」のがいいところは、いい意味で他人事だから。自分が埋め込まれていて、当事者性が強すぎると、感情やアイデンティティの抵抗があることでも、客観的俯瞰的に距離を置いて見られますからね。現代社会は、全体的に、自分の理解を超えた異質なものを受け止めるバッファがだいぶなくなってきてるっていうのが大きな問題ですよね。多分それがいろんな政治的対立とかの、先鋭化とか分断につながってる。それを何とかしなきゃいけないっていうのは多分、谷川さんとぼくの共通の認識だと思うんですが。

谷川 そうですね。どうすれば、ちゃんと解釈する、ちゃんと咀嚼するきっかけを作ることができるんでしょうか。

藤田 それを鍛えるためには、作品を見るだけでもある程度効果はあるんじゃないかと思っているところはあります。例えば、新海誠の最近のいくつかの作品は、表面的には美しいラブストーリーに見えるけど、背景にいろんな社会の問題とかを入れている。直接すぐには受け止められないかもしれないけれど、フィクションというのはレイヤーになっているから、わかりやすい縦の物語の筋を追うだけでも良くて、『ゴジラ』だったら怪獣が襲ってきて、やっつけて、よかったという単純な話としてだけ見ることもできるけど、実は、でもその背景に戦争の問題とか、あるいは科学技術によって日本の土着的な信仰が埋め込まれている。押井守なら「近景」「中景」「遠景」と言うところだけれどね。それは無意識に伝わる部分があるんじゃないかなと。

谷川 なるほど。だとすると、解釈のトリガーになるのは、必要を越えて繰り返すことかもしれないですね。つまり、繰り返し見る、再読する、リプレイする。作り直されたものを見るというのも同じ効果を持っているでしょうね。

藤田 そうかもしれないですね。

谷川 でも、リプレイする欲望を促すのって結構難しい気がするんですよね。例えば、ライトノベルのタイトルで検索すると、有名作品なら巻数ごとの展開がオチまで明かされているサイトがたくさん見つかります。動画でもテキストでも要約やネタバレはたくさんあって、実際に鑑賞していなくても、簡単に知ったふりができるのが現代の私たちの社会です。

私はベセスダ・ソフトワークス(※1)のゲームが好きなのですが、あれってメインストーリー知ってたって何も体験には影響しないくらい細部までよくできていると思います。大枠に見えるストーリーはもちろん大事なのだけど、それだけが本質じゃないんだよ、もっと味わおうよ、この奥に何かあるかもしれないからって心から思うんですが、その感覚をどうやって育めばいいのかっていうのは……。

藤田 驚かせることですかね。食べ物だって、良く噛まないで呑み込んだら美味しさが分からないものもありますからね。よく噛んで注意した方が、より美味しくて栄養があるんだ、って分かったら、徐々にそうなっていくんじゃないかな。最近のリバイバルブームで言えば、単純に、年を取って、かつて見えてなかったものが見えてくるってことは単純にありますよね。作品は変わっていないのに、そこに見出すものが全然違うわけですよ。自分自身の経験や年齢を重ねることによって、他者としての自分が別の解釈をする、そういうことを経験すると、自然と分かってくるかも。

谷川 それは確かにそうかもしれないですね。哲学者の鶴見俊輔さんが面白いことを言っていて、キャラクターは、こちらの経験が育つ分だけ育つものだ、というんですね。この議論は社会全体にも言えて、日本社会が成熟するにしたがって、作品も変わるんだとも指摘されます。時間をおいてリプレイしてみたり、リメイクや語り直しの作品に触れたりすることは、そういった自分や社会の変化を感じ取ることにもつながりますよね。

藤田 「エヴァンゲリオン」とかも、今の目で見ると、やっぱりおかしいなと思うのは……。

谷川 もう色々あります(笑)。

藤田 普通、シンジくんみたいに、人類の命運を握っているパイロットが苦労していたら、周りはケアをしますよね(笑)。あいつが精神不安定になって負けちゃったら人類終わるんだからさ。それは、やっぱりあの当時の社会に精神的ケアという発想があんまりなかったことが理由で、殺伐とした時代だったんだけど、リメイクではちゃんとケアされるようになっている。社会の変化によって見え方が変わることは、いっぱいありますよね。例えば暴力とか、女性への扱いとか、色々とおかしいなというのは普通に感じるんですよね。ディズニーでも、行動的だったり恋愛体質じゃないプリンセスが出てきていますが、それはその作品自体が過去のプリンセスものへの「批評」なわけですよね。

で、ことゲームについて言えば、それはゲームというメディアが40歳、50歳ぐらいになってきたことと関係あるのかな、と考えています。

谷川 作り手としての成熟であり、メディアとしての成熟ですね。

藤田 そうです。それと重ねて見ていますね。若い頃はやんちゃで、既存のメディアとかに反抗して、自分たちのアイデンティティを押し出して、自分たちが成功してんだからいいんだって言っていたけど、だんだん年取って、社会的地位と影響力を持ってくるにつれて、そういうわけにはいかなくなっていく。それはある意味では、現代のサブカルチャー世代の命運ともどこか重なっていると思うんですよね。

※1 アメリカのゲーム会社。『Fallout』『PSYCHOBREAK』などのタイトルで知られる。

(取材・構成:ノイ村 撮影:内藤サトル)

プロフィール

藤田直哉(ふじた なおや)

批評家。日本映画大学准教授。1983年、札幌生まれ。東京工業大学社会理工学研究科価値システム専攻修了。博士(学術)。著書に『虚構内存在』『シン・ゴジラ論』『攻殻機動隊論』『新海誠論』(作品社)、『新世紀ゾンビ論』(筑摩書房)、『娯楽としての炎上』(南雲堂)、『シン・エヴァンゲリオン論』(河出新書)、『ゲームが教える世界の論点』(集英社新書)、『百田尚樹をぜんぶ読む』(杉田俊介との共著、集英社新書)ほか。

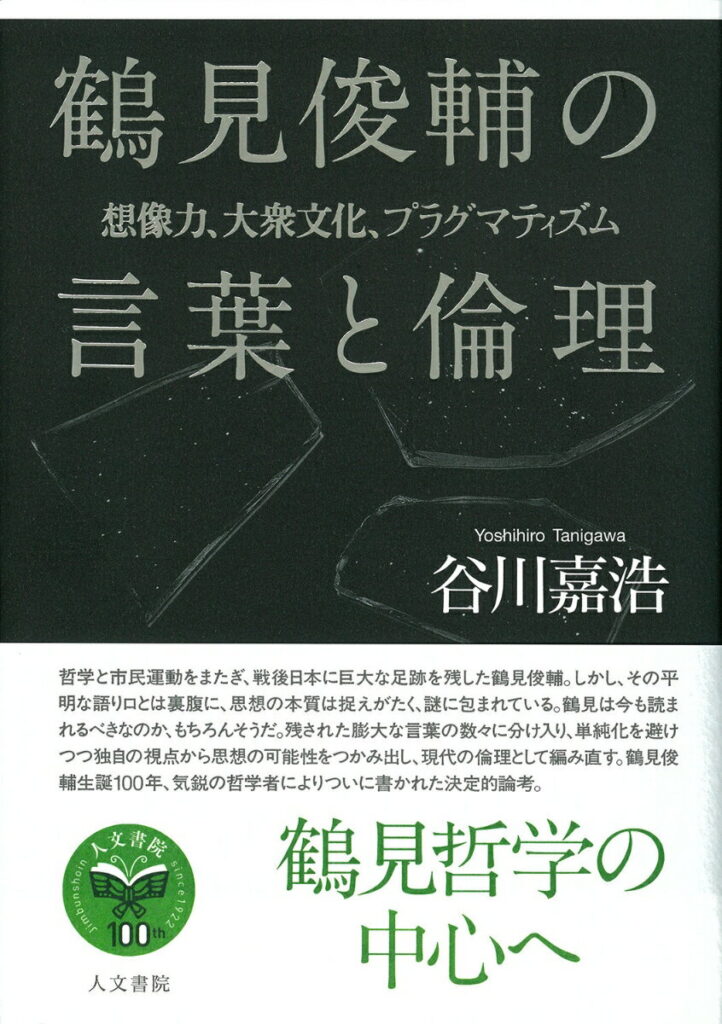

谷川 嘉浩(たにがわ・よしひろ)

哲学者。1990年兵庫県に生まれる。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科特任講師。

単著に『スマホ時代の哲学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『鶴見俊輔の言葉と倫理』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学』(勁草書房)。共著にWhole Person Education in East Asian Universities, Routledge、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる ―答えを急がず立ち止まる力』(さくら舎)などがある。

藤田直哉×谷川嘉浩

藤田直哉×谷川嘉浩

佐藤喬×谷川嘉浩

佐藤喬×谷川嘉浩

三上智恵

三上智恵