服薬は助けにはなったが、息苦しさは治まらなかった。ために私はまず、コールセンターに電話をする。

「こういう症状があり、基礎疾患もあるのですが、どういう選択が考えられますか?」

「では、この番号へ掛けてください」

教えられたのは、まさに「帰国者・接触者相談センター」の番号だった。

ただ、相談センターの電話は、まったく繋がらなかった。タイミングもあるのだろうが、繋がるまでに二日を必要とした。

係の人は、丁寧に話を聞いてくれたあとで、

「帰国者、あるいは発症者との濃厚接触がなければ、PCR 検査は出来ません」

と言った。

ならば、どういう状況なら検査を受けられるのだろう。

「肺炎と診断されたら、もう一度お電話ください」

どこか覚悟を感じさせる口調だった。答えもあらかじめ決まっていたような気がする。

おそらく、キャパシティを超えているのだ。検査を受けさせたくても、彼らにはできないのだと思う。

日本では、一日の検査数は多い日でも、8千件ほどにとどまっている。政府が声高に「一日2 万件」と繰り返しているのは知っている。だが、それは遅々として実現しない。結果、多くの人が心配と不安を深く抱え込むのである。

電話を切る際、私は言った。

「皆さんもお疲れでしょう。どうぞお大事に。頑張ってください」

最前線に立つ現場は、重たく疲弊している。彼らがいてくれて、私たちは救われているのだ。どんな場合であっても、伝えるべきは感謝だ。それしかない。

私は今も微熱が続き、ときどきひどい息苦しさに見舞われる。カルテのある大学病院からは、「喘息の症状」と言われた。自分でもそう理解している。

だが、万が一、新型コロナであってはいけないから、外出自粛を自らの責任としている。これが、私の過ごした最近の「ひとつき」である。

プロフィール

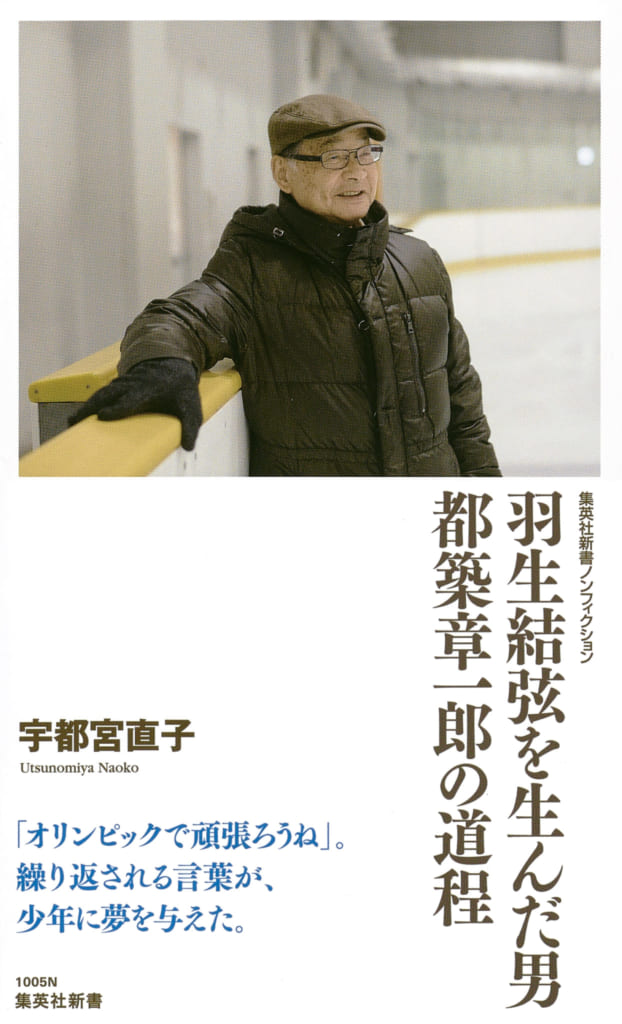

宇都宮直子

宇都宮直子

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり