肥満や内臓脂肪の蓄積を放置すると何がどう健康を害するのか、前回(第6回)は「脂質異常症」について述べました。

脂質異常症では血管にコレステロールや中性脂肪が蓄積し、血栓(けっせん。血のかたまり)をつくったり、血流をふさいだりする動脈硬化が進みます。

今回は脂質異常症と同様に、動脈硬化の原因となり、肥満と関連して数々の重篤な病気を誘因する「糖尿病」と「高血圧」について見ていきます。いずれも、患者数がとても多いことで知られています。

■肥満と関係が深い「2型糖尿病」

著名な医学ジャーナルの『ランセット』に2024年11月、「世界糖尿病デー」(後述)に合わせて、「糖尿病とともに生きる世界の成人の数」が発表されました。2022年に8億2,800万人となり、1990年の1億9,800万に比べて4倍以上に増えたとされます(※1)。

「世界糖尿病デー」(World Diabetes Day:WDD)とは、WHO(世界保健機関)が定めた毎年11月14日に国際的に糖尿病を啓蒙する日のことです。インスリンを発見したカナダの医師の誕生日にちなんで1991年に制定され、2006年には国際連合に認定されました。同日は糖尿病との闘いのシンボルカラーである青をイメージして、世界各地の観光地がブルーにライアップされます。そのぐらい、糖尿病は世界的に罹患者が多く、脅威であるということなのです。

日本の場合、厚生労働省が毎年公表する「国民健康・栄養調査」の2023(令和5)年版によると、「糖尿病が強く疑われる者」(糖尿病患者)の割合は男性 16.8%、女性 8.9%とあります。これを成人人口から推計すると約1,332万人になります。

年代別では年齢が上がるにつれて患者数は増加します。70代では男性が26.2%、女性は13.7%となり、実に約40%の人が糖尿病患者であることがわかります。

また、糖尿病予備群(後述)を合わせると、約2,000万人になると推計されています。これまで述べてきたように、体重や腹囲が気になる場合や遺伝的要因がある場合は、「自分や家族も糖尿病かもしれない」という意識を持ち、健康診断などでの検査を積極的に受けましょう。

■あなたの血糖値は大丈夫? 糖尿病の診断基準

糖尿病は1型と2型に分類されます。どちらも、すい臓から分泌されるインスリンの働きが低下する、また量が不足することにより、血糖を筋肉や臓器に取り込めなくなる結果、血液中にブドウ糖があふれてしまう(高血糖になる)状態です。

1型は免疫反応の異常によってすい臓の細胞が死滅し、インスリンがほとんど分泌されなくなって発症します。主に若い人や子供に認められ、生活習慣はまったく関係がありません。

生活習慣病に分類されるのは2型のほうです。肥満症など脂肪の過多、食生活、運動習慣などの生活習慣、または遺伝的な要因でインスリンの働きが悪くなったり、分泌量が減ったりすることが原因です。主に中高年に見られますが、最近は子供にも認められます。糖尿病患者の約9割が2型です。この連載では、肥満との関連が強い2型糖尿病について考えます。

糖尿病の診断には、慢性的に高血糖の状態であるかどうかを血液検査などで確認します。高血糖の状態とは、血液中にブドウ糖が含まれる割合が高いことです。

その診断には、日本糖尿病学会による『糖尿病診療ガイドライン』が定める次の診断基準を用います。なお、同ガイドラインは2024年4月に最新版に改訂されました。薬、食事、運動などセルフケアに関する新しい情報は後の回で紹介しますが、以下の診断基準は変更がありませんでした。

糖尿病には、「糖尿病型」「境界型(糖尿病予備群)」「正常高値」「正常型」があります。

<糖尿病型> 糖尿病の状態

●空腹時血糖値:126mg/dL以上……10~12時間絶食後の早朝血糖値

●随時血糖値:200mg/dL以上……食事の時間に関係なく測定した血糖値

●75gブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値:200mg/dL以上……前日から10~14時間絶食し、ブドウ糖ドリンク75gを3分以内で飲む。その2時間後の数値。

●HbA1c値:6.5%以上……HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは、血液中の赤血球のヘモグロビンの一部にブドウ糖が結合した割合のこと。血糖値がそのときどきの状態を示すのに比べ、赤血球の寿命は約4カ月であることから、HbA1cの数値は過去1~2カ月の平均血糖値を反映する。そのため、糖尿病の診断や治療効果の評価に広く用いられる。

以上の基準値が別の日に2回以上確認されると、糖尿病と診断されます。ただし、以下の条件を満たせば1回の検査で診断されます。

●糖尿病の典型的症状の「口渇」「多飲」「多尿」「体重減少」などがある

●確実な「糖尿病網膜症」(後述)の存在

<境界型(糖尿病予備群)> 糖尿病型と正常型の間の状態で、「境界型」または「糖尿病予備群」という。生活習慣の改善が推奨される。

●空腹時血糖値:110~125mg/dL

●75gブドウ糖負荷試験2時間値:140~199mg/dL

<正常高値> 糖尿病の可能性がある境界領域で、検査が推奨される。

●空腹時血糖値::100~109mg/dL

●HbA1c:5.6%以上

<正常型> 正常な状態

●空腹時血糖値: 70~99mg/dL

●食後2時間血糖値: 140mg/dL未満

●HbA1c:4.6~5.5%

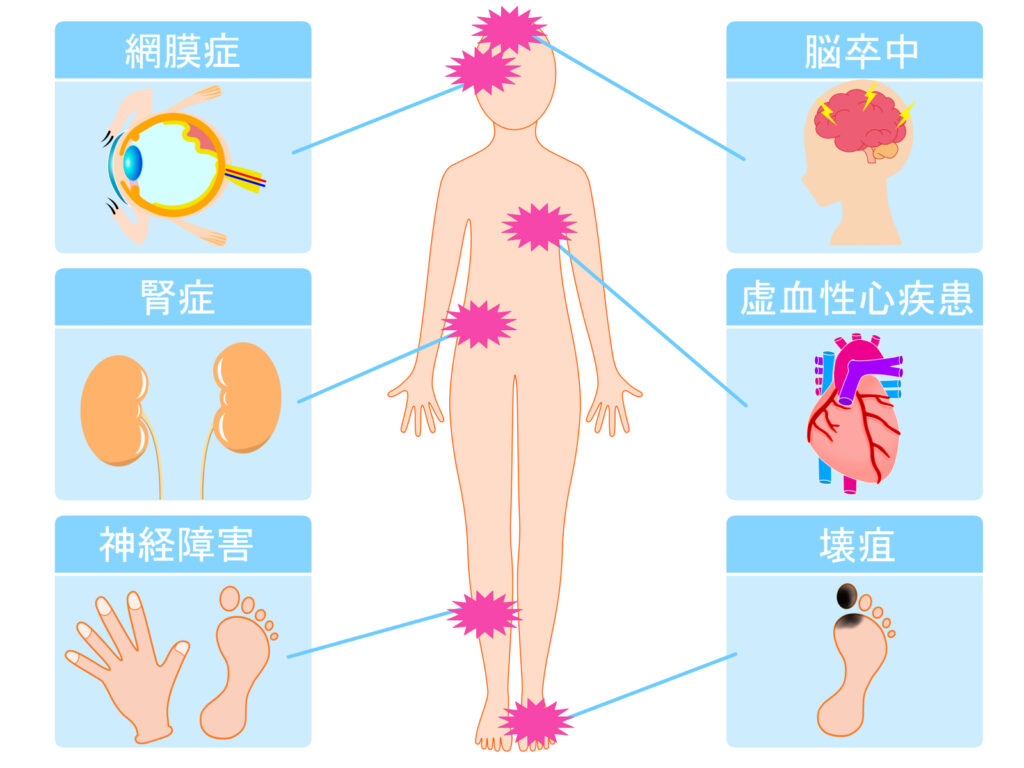

■脚の切断、失明、人工透析の「し・め・じ」は糖尿病が原因

糖尿病が危険な理由は、全身の血管をじわじわと詰まらせて、神経や細胞を破壊して命にかかわる合併症を引き起こすことです。それには、「細小血管障害(細小血管を障害することに起因する3大合併症)」と、「大血管障害(動脈など大きな血管を障害する動脈硬化にかかわる合併症)」があります。

とくに糖尿病にとって顕著なのは前者の3大合併症です。糖尿病の治療は、3大合併症を発症しないことを目的に、血糖値やHbA1cの値を下げるように進めていきます。その3大合併症は次のとおりです。

●糖尿病性神経障害:手や足のしびれ、感覚が麻痺して痛みや温度が分からなくなる。小さなケガ(すり傷や靴の中に小石が入っても気づかない)、こたつや湯たんぽ、カイロなどによる低温やけどに気づかないなどから始まり、進行すると、後述する大血管障害の壊疽(えそ)で下肢切断となるケースもある。

●糖尿病性網膜症:眼底の細小血管が血糖で詰まって血行障害となり、網膜剥離(はくり)、視力低下、失明に至るケースもある。長く日本の成人の失明原因の1位だったが、手術や治療薬の進歩により現在は緑内障に次いで2位となっている。

●糖尿病性腎症:腎臓の機能が低下し、人工透析が必要になるケースがある。1年間に14,000人が糖尿病性腎症によって透析が導入され、全透析患者の約40%を占める。

この3大合併症は医学的に非常によく知られていて、「し(神経症)・め(網膜症)・じ(腎臓)」と覚えられています。

■動脈硬化による合併症は「え(壊疽)・の(脳)・き(心臓)」

次に、太く大きな血管の障害である「動脈硬化」による糖尿病の合併症を紹介します。前回(第6回)、脂質異常症の何が危険であるかのポイントは動脈硬化になることだと述べました。糖尿病も同じです。

血液中にブドウ糖があふれて濃度(血糖値)が高くなると、血管壁を傷つける、血管の壁が厚く硬くなって動脈硬化となります。やがて血栓が生じて血流が滞り、足の壊疽(えそ)、脳卒中、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)を引き起こす危険性が高くなります。

これについて医療関係者は、「え(足の壊疽)・の(脳卒中)・き(虚血性心疾患)」と覚えています。細小血管障害の「し・め・じ」と大血管障害の「え・の・き」。理解しやすいのではないでしょうか。

図1 命にかかわる糖尿病の合併症

■血糖値を上げるホルモンは多数 VS 下げるのはインスリン1つ

血糖値は食事に関連して上がったり下がったりしますが、正常型の人の場合はバランスよく保たれています。この連載では、すい臓から分泌されるホルモンの「インスリン」と、その作用や効力が弱まる「インスリン抵抗性」(第2回・第3回参照)について何度も述べてきたように、糖尿病のはじまりはインスリン抵抗性にあります。

血糖値を下げるホルモンは、実質、インスリンだけです。インスリンは、食後に血管に放出された血糖を筋肉や肝臓などの臓器に取り込むことを助けます。

しかし、内臓脂肪から分泌される悪玉ホルモンのアディポカイン(第5回参照)によって、インスリンの働きかたが弱くなる、また分泌量が減少することが続くと、血糖を体内に取り込めないために血管にはブドウ糖があふれたままになります。こうして糖尿病が引き起こされます。

一方、血糖値を上げるホルモンには、次に示すように複数が存在します。

・グルカゴン:すい臓から分泌され、肝臓でグリコーゲン(ブドウ糖が複雑に多数結合した多糖類。肝臓と筋肉で蓄えられる)を分解して血糖値を上昇させる。

・アドレナリン:副腎の髄質(副腎は腎臓の上にある30~40ミリほどの小さな器官)から分泌される「ストレスに即応するホルモン」。心拍数や血糖を上げ、体を素早く動かす準備を整える。さらに肝臓でグリコーゲンの分解を促進するため、再び血液中にブドウ糖(血糖)を迅速に増加させる。また脂肪細胞から遊離脂肪酸(脂質の成分の脂肪酸のうち、体内でエネルギー源として利用される遊離状態のもの)を放出させ、エネルギーとして利用できるようにする。これらの作用はいずれも、血糖値を上昇させる。

・コルチゾール(糖質コルチコイド):副腎の皮質から分泌される、通称「ストレスホルモン」。体がストレスを受けたときに分泌され、代謝に関与し、エネルギーを確保して体を守ろうとする。肝臓でグリコーゲンを分解してブドウ糖を生成し、筋肉ではタンパク質をアミノ酸に分解して、肝臓での糖新生(ブドウ糖の生成)の材料とする。また、脂肪の分解を促進して血中の遊離脂肪酸を増やす。しかし、コルチゾールの濃度が慢性的に高いと内臓脂肪として再蓄積され、結果的に脂肪が増加する。

・成長ホルモン:脳の下垂体から分泌される、成長を助けるホルモン。また、脂肪を分解してエネルギー源として遊離脂肪酸を放出させる。この脂肪分解作用がインスリン抵抗性を助長し、その結果、血糖値の上昇につながる。

このように、血糖値を上げるホルモンは複数があるのに対し、血糖の利用を促進して血糖値を下げる作用はインスリン1つだけであり、代替できるホルモンがありません。そのため、すい臓が疲弊してインスリンの分泌がダウンすれば血糖がすぐに上昇してしまい、さまざまな血管障害から糖尿病をまねくのです。

では、なぜ血糖値を下げるホルモンがひとつであるのに対し、上げるホルモンは多数存在するのでしょうか。それには生物学的な見解があります。

人類はこれまでとてつもなく長い間、飢餓と闘ってきました。周知のとおり、現代でも飢餓に苦しむ地域は多くあります。日本で食べものがあふれる飽食の時代と言われ始めたのは、まだここ数十年のことです。つまり、人類は生存のために飢餓に備える機能として、血糖値を上げるホルモンを複数備えていると考えられるのです。

■危険因子3つで心筋梗塞リスクは8倍に

糖尿病が誘因となり、こうした命にかかわりかねない症状、病気は多岐に及びます。第1回、第2回で詳述したように、2023年には減量可能な新薬のGLP-1受容体作動薬、GIP/GLP-1受容体作動薬が日本でも公的医療保険適用となり、現在のところ、強力な血糖改善・体重減少効果を発揮しています。とくに、肥満を伴う2型糖尿病での治療に成果が認められ、近いうちにさらに新しいタイプの新薬が複数登場します。

しかし新薬が適用となる患者さんには複数の条件があります。そこで、前回述べた脂質異常症と同様に、自分で内臓脂肪を減らして悪玉ホルモンの分泌を抑えることが、危険な病気、つらい症状を避けるカギとなるのです。

『NIPPON DATA80』(ニッポンデータ80)という、国が実施した30歳以上の男女約1万人を対象にした調査報告があります。1980年から最長で19年間にわたり、心臓病や脳卒中などの循環器疾患と生活習慣との関係について追跡調査が実施されました。

この報告によると、心臓の血管の病気につながる危険因子が3つ以上ある場合の心筋梗塞のリスクは、危険因子がない人に比べて約8倍、脳卒中のリスクは約5倍に増加することが示されました(※2)。

そしてその危険因子には、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙などが含まれます。複数の因子が重なると、心臓や脳の重篤な病気の発症リスクはこれほどまでに高まるということが明らかになったのです。

■あなたの血圧、診断基準で確認を

次に、脂質異常症、糖尿病と同じように肥満と関係が深く、罹患者が多い高血圧症について述べておきます。

まず、血圧とは、心臓から送り出される血液が血管の壁を押す圧力のことです。心臓はポンプのように、「縮む」と「広がる」をくり返して血液を送り出しています。

自転車のタイヤに空気を入れる場面を想像してください。勢いよく空気を入れるとタイヤが一気にふくらんで破裂しそうになるでしょう。もともとダメージがあるタイヤだとパンクするかもしれません。

血圧とは簡潔に言うと、流れる血液の量と血管のしなやかさとの掛け算で決まる血管の壁にかかる圧力のことです。そのため自転車のタイヤのように、高い圧力がかかると血管がダメージを受けやすくなるわけです。

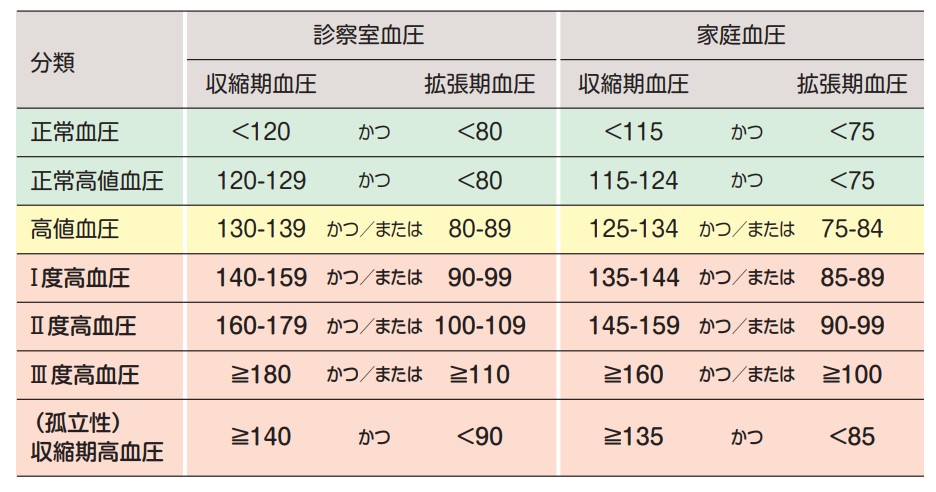

安静時であっても、血管の壁を押す圧力が慢性的に高い状態を高血圧と呼び、次の診断基準(日本高血圧学会による)を満たす場合は「高血圧症」という病気であると診断されます。診察室で計測する「診察室血圧」では普段より高くなるケースが大変多いため、家庭で計測する「家庭血圧」の値が優先して判断されます。

なお、高血圧の診断基準は2025年7月に6年ぶりに、新しく「高血圧管理・治療ガイドライン2025」として改訂されます。ただし、次に示す基準値は改訂版でも維持されます。

<高血圧の診断基準> 単位はmmHg

●診察室血圧:収縮期(上)140以上/拡張期(下)90以上

病院で、違う日に複数回測定する。上の血圧(収縮期血圧)/下の血圧(拡張期血圧)のどちらか一方でも140/90以上であれば高血圧と診断。

●家庭血圧:収縮期(上)135以上/拡張期(下)85以上

自宅で自分で測定し、5~7日の平均にて、上/下のどちらか一方でも 135/85以上であれば高血圧と診断。

図2を見てください。日本高血圧学会は血圧の数値によって病態の目安をこの表のように分類しています。患者さんにはよく「細かいなあ」と指摘されますが、血圧は環境、体調、年齢、食事など生活習慣、精神状態などで変化するため、複数の可能性を考慮して設定されています。皆さんの数値はどの分類に当てはまりますか。

厚⽣労働省による「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」の「受診勧奨判定値」は、血圧の上が160、下が100以上は「すぐに医療機関の受診を」としています。該当する場合はぜひ受診をお願いします。

図2 成人の血圧値の分類 単位はmmHg

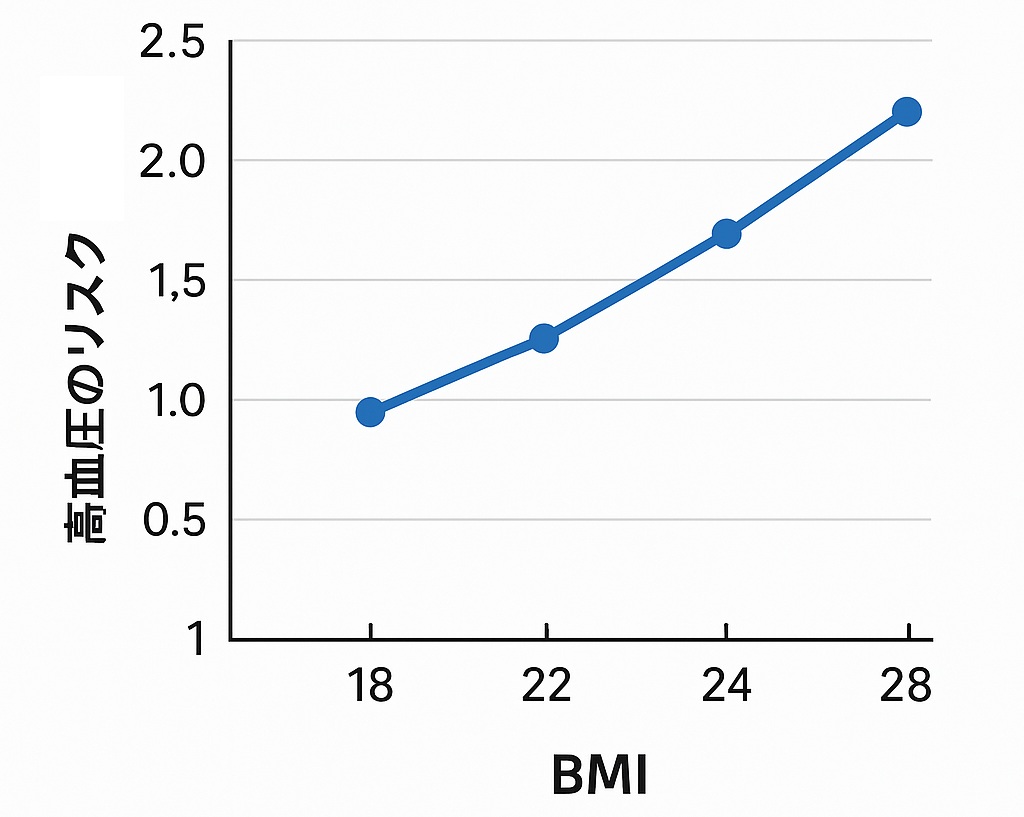

■体重が少し増えても血圧は上がる

高血圧の原因となる要因はいくつもありますが、近年では、肥満と塩分の過剰摂取が主な原因であることがわかっています。「それは知っている。耳にタコだ」と言う患者さんは多いのですが、血圧と体重の関係についての次の調査報告を伝えると、耳を傾けてくださることがあるため、紹介しておきます。

BMI(体重÷身長÷身長。第2回参照)が1増えるごとに、高血圧になるリスクも少しずつ高くなることがわかっています。ステージ1高血圧(上が130~139、下が80~89)になる可能性は約1.12倍に、さらに重いステージ2高血圧(上が160以上、下が90以上)になる可能性は約1.15倍に増えるという研究結果があります。

BMIが20をこえると、高血圧になるリスクが高くなる傾向も見られました。つまり、体重が少しずつ増えるだけでも、血圧に影響が出てくるのです(※3)。

また、男性のBMIが27以上の場合、高血圧の有病率はBMI27未満の群と比較して約2倍高いこと、女性のBMIが25以上の場合は高血圧の有病率がBMI25未満の群と比較して約1.5倍高いという報告があります(※4)。

逆に、体重を1kg減らすと、血圧が約1mmHg下がるという研究結果もあります(※5)(図3参照)。

図3 BMIと高血圧リスクの関係

また、これらの結果の理由として、次のことが考えられます。

・塩分の過剰摂取……体内でナトリウムが過剰になると、それを薄めようとして血管に水分が流入し、血液量が増加する。すると、心臓が血液を送り出す際により強い力(血圧)が必要になる。当然、血圧が上昇する。肥満の人に多い大食の場合、塩分も過剰摂取になるので、この確率が高まる。肥満ではない場合でも、塩分を過剰摂取すると同じことが言える。

・インスリンの影響……食べる量が多いと、食後の血糖値を下げようとしてインスリンの分泌がさかんになる。過剰になると、自律神経のひとつの交感神経が刺激され、それによって心臓が送り出す血液量が増える、また、血管がぎゅっと収縮されるために血圧は上がる。

・脂肪細胞の影響……肥大した脂肪細胞(第6回参照)からは、血管を収縮する作用を持つ生理活性物質の「アンジオテンシン」などが分泌され、これが高血圧につながる。ほかにも、脂肪細胞からは自律神経やホルモンの働きを乱し、血管収縮や塩分保持を促す物質が分泌され、さらに血圧の上昇に作用する。

・腎臓のナトリウム排出力の影響……肥満の場合はとくに、上記のインスリンとアンジオテンシンの作用で腎臓のナトリウムの排出が低下する。すると全身のナトリウム濃度を薄めるために、血液量が増加して血圧が上がる。

・内臓脂肪型肥満の影響……内臓脂肪が増えると、心拍の出量や血管の負担が増加し、また、インスリン抵抗性が生じる可能性が高まり、それらの相乗で高血圧を発症しやすくなる。とくに内臓脂肪型肥満と高血圧は関係が深く強いため、BMIが25未満でも腹囲のサイズが男性85㎝、女性90㎝以上の「隠れ肥満」(第2回参照)の場合は重々に注意が必要。

■高血圧と肥満で心臓や脳は危険

肥満症と高血圧症がある場合や、病気ではなくても肥満と高血圧がある、どちらか一方があるという場合の危険性は、これまで見てきた脂質異常症、糖尿病と同じです。

まとめとしてくり返しますが、高血圧とは、血流の圧力が高いため、いつも血管に負担がかかっている状態です。心臓と脳は常に多量の血液を必要とするために、ダメージの影響が強く現れるのです。

高血圧では血管のダメージから動脈硬化となり、やがて血栓が生じたり血流が悪化したりして、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症など)や、脳卒中(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血など)などの重い病気を発症する危険性があるのです。

「国民健康・栄養調査」の2023(令和5)年版によると、収縮期(上の)血圧が 140 mmHg 以上の人の割合は男性 27.5%、女性 22.5%とあります。日本の成人人口から推計すると約2,622万人となりますが、日本高血圧学会による『高血圧治療ガイドライン2019』には、高血圧有病者は約4,300万人と記されています。

第5回でも述べたように、高血圧は「サイレントキラー」(静かなる殺人者)と呼ばれ、症状としてどこも痛くもかゆくもないために、計測しないと気づかないままに進行する病気です。多くの研究で、「自覚がなくて受診していない人」が約半数も存在することがわかっています。

もし、頭痛、頻尿、息苦しさ、めまい、ふらつき、足の冷えがつらいなど、とくに早朝や夜間に起こりやすいと思う場合は、高血圧によって臓器にダメージが及び始めているかもしれません。やがて心臓、脳、腎臓にダメージが生じて気づいたときには重篤な状態である可能性があります。

だから、何よりもまず、自分自身の脂質・血糖・血圧・体重・腹囲の数値を把握することが、セルフケアにおける大前提となります。

次回に続きます。

参考

※1 Zhou, Bin, Archie W. Rayner, Edward W. Gregg, Kate E. Sheffer, Rodrigo M. Carrillo-Larco, James Bennett, Jonathan E. Shaw, Christopher J. Paciorek, Rosie K. Singleton, Ana Barradas Pires, Goodarz Danaei, et al. “Worldwide Trends in Diabetes Prevalence and Treatment from 1990 to 2022: A Pooled Analysis of 1108 Population-Representative Studies with 141 Million Participants.” The Lancet 404, no. 10467 (2024): 2021–2130.

※2 Nakamura Y, Yamamoto T, Okamura T, Kadowaki T, Hayakawa T, Kita Y, Saitoh S, Okayama A, Ueshima H; NIPPON DATA80 Research Group. Combined cardiovascular risk factors and outcome: NIPPON DATA80, 1980–1994.Circulation Journal. 2006 Aug;70(8):960–964.

※3 Miura, K., Ueshima, H., et al. (2022). Threshold of BMI for the Development of Hypertension among Japanese Adults: A Large-Scale Cohort Study. American Journal of Hypertension, 35(1), 43–52.

※4 Nakamura, K., Kiyohara, Y., Kato, I., et al. (1994). Complications and prognosis associated with obesity in a general population: The Hisayama Study. Japanese Journal of Geriatrics, 34(11), 935-943.

※5 Neter, J. E., Stam, B. E., Kok, F. J., Grobbee, D. E., & Geleijnse, J. M. (2003). Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension, 42(5), 878–884.

構成:阪河朝美/ユンブル

現在、世界ではダイエット目的にて、自由診療での「やせ薬」の購入や個人輸入によるニーズが急増している。もちろんそれは、日本も例外ではない。こうした動きを背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつある。しかし、果たして健康への影響はどうか。人体にとって必要な減量とは何か、どうすれば減量できるのか、減量治療の最前線から、それらを紹介する。

プロフィール

大阪府生まれ。医学博士。日本糖尿病学会専門医。日本臨床内科医会専門医。大阪府内科医会名誉会長。日本臨床内科医会副会長。全国臨床糖尿病医会理事ほか。医療法人弘正会ふくだ内科クリニック院長。滋賀医科大学卒。大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、ハーバード大学・ジョスリン糖尿病センターに留学。所属学会:日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床内科医会、日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本老年病学会、全国臨床糖尿病医会。著書に『糖尿病は自分で治す!』『糖尿病は「腹やせ」で治せ!』『専門医が教える 糖尿病ウォーキング!』『専門医が教える5つの法則 「腹やせ」が糖尿病に効く!』『専門医が教える 糖尿病食で健康ダイエット』ほか。医学会、一般向き講演、テレビ等のメディアでの出演も多数。

福田正博

福田正博

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲