「風と石と女の島」

済州島の民俗博物館などを訪れると「済州は三多の島」という説明が必ずある。「三多」とは風と石と女。また「三無」として、済州島に無いのは泥棒と門と乞食という話もある。

昔の話といえばそうだが、実際に男たちは海や徴用や戦争で命を失うことも多かったし、島内に仕事がない男たちは出稼ぎに行きもした。そんな男たちの不在は女たちが埋めた。

済州島には働きものの女性が多いことは、『私たちのブルース』を見ていても実感する。このドラマの特徴の1つは、労働のシーンがとても多いことである。老若男女、あるいは障がいのある人にも、もれなく働く場所が与えられており、それが生命力の源泉のような描かれ方をしている。冒頭に紹介した『私の解放日誌』で労働の場が、都市であろうと農村であろうと、 常に苦痛の場として描かれたのとは対照的である。身体を動かして働くのは楽しいことだ、という気持ちになる。

ドラマの冒頭は早朝の漁港、そこでは男たちに混じって競りに参加するウニ社長の姿がある。市場で不漁が嘆かれているのは「カルチ(タチウオ)」、済州島の名物である。済州島にはこれとかぼちゃを煮込んだ「カルチクッ」という名物料理があり、タチウオは済州島の人々の食卓に欠かせない魚である。

その次のシーンには、海女たちが登場する。海女の仕事は素潜りで海に潜って海産物を採ること。海女(あま)や海人(うみんちゅ)等と同じなのだが、韓国の場合は長らく女性だけの仕事になっていた。

ドラマの中の海女は若い女性もいれば、高齢女性もいる。船上の海女たちは何やら楽しげにも見えるし、海の中の映像も素晴らしく美しい。思わず潜りたくなるのだが、その素人の甘い考えは、随所で戒められる。これは死と隣り合わせの厳しい仕事であり、それで家族を失った人は済州島にはたくさんいる。ドラマにも悲しいエピソードが登場する。

海女もまた済州島のシンボルであり、2016年にはユネスコの世界無形遺産にも指定され、それを記念する像なども建てられた。強くたくましい済州島女性の象徴。しかし、彼女たちの長年の苦労に光が当たったのは、最近になってからである。

そもそも韓国でムルチル(素潜り漁法)を行うのが海女という女性たちだけになったのは、李朝時代に宮中に献上するノルマが厳しすぎて、男性たちが逃げ出したからとも言われている。その穴埋めをするために、それまでは浅瀬で海藻を取っていた海女たちが、アワビなどを採るために深い海に潜るしかなかった。そんな李王朝の後にやってきたのは帝国日本だったが、日本の水産会社の搾取もひどいもので、海女たちが集団で激しい抗議行動をした記録が残っている。

ところで、ドラマに登場する海女たちの中には、済州島出身ではない女性も混じっている。おそらく彼女は海女学校で学んだのだろう。

済州島に海女の養成学校ができたのは2008年のことだった。仕事がそれしかなかった過去とは違い、今は済州島出身の女性たちにも様々なチャンスがある。海女たちの高齢化が進み、圧倒的な後継者不足の中、地元では学校を作り全国から生徒を募集した。韓国人はもちろんのこと、外国人の中にもそこで訓練をうけて海女になろうという人々が現れた。

韓国は日本以上に首都圏への一極集中が激しい。多くの若者がソウルを目指すのは済州島も例外ではないが、ただ済州島に限れば、逆に島の暮らしに憧れて都会から移入する人もいる。カフェを経営したり、有機農業に挑戦したり、ちょっとしたブームにもなっていた。その中には海女になりたいと、学校で学ぶ人もいたのだ。

済州島の「マイルドヤンキー」

男たちの話も書こう。ドラマを構成する「8つの物語」のうち半分の4つは、島を出た人たちが登場する物語である。「14人の主人公」のうち男は6人。そのうちの元ヤクザと元賭博師の2人が面白い。この2人は第5話に登場する高校生カップルの父親である。

第5話は高校生の妊娠をめぐる話なのだが、実はこれが韓国で物議を醸した。「ともかく不謹慎」「妊娠出産は学生人権条約で保障された権利」「女性の自己決定権が大切だ」「中絶反対」等々、侃々諤々の議論もあったが、それよりも「あり得ない」「無理」というのが、この回をもって途中下車した人たちの感想だった。

「ちょっと作家の発想が古いんじゃないですか」

韓国人の友人の意見は、その時にはそうだと思ったし、私自身もこの回で見るのを中断した。もちろん先に書いた「言葉の問題」もあり、必要があれば後から見ればいいと思っていた。それは視聴率にも現れており、他の回に比べてここだけが落ち込んでいる。

ただ再視聴した後では、少し別の感想をもった。これは「古いのではなく、新しすぎる」のかもしれない。親からも学校からも近所のサムチョンたちからも理解を得られず、八方塞がりの2人が訪れたのは、高齢の海女が暮らす家だった。「隣にパンツが何枚あるか、箸やスプーンがいくつかも知っている」(ウニの台詞)ような狭い街で、高齢女性の家が「アジール」として機能する描写はとても印象深かった。

そして、元ヤクザと賭博師の話だ。

このドラマは「地元の話だ」。市場を仕切るウニと彼女の高校の同級生たちが、物語の中心になっている。ウニたちが通っていた1990年代初頭の韓国は、徹底した「高校標準化」(韓国は朴正煕政権時代に高校入試を廃止して、高校のレベルを一律にした)の時代で、皆が割り当てられた近くの高校に通った。同級生の中には金持ちもいれば貧困家庭の子もいるし、優秀な奴も落ちこぼれもいる。私はドラマを見ながら自分が通った、日本の公立中学を思い出した。

イングォン(パク・ジフン)はかつて済州市一帯のナイトクラブを牛耳るヤクザ組織のメンバーだったが、今はカタギになって故郷の西帰浦に戻って市場でスンデクッパの店をやっている。妻は家を出てしまい、高校生の息子と2人で暮らしている。

ホシク(チェ・ヨンジュン)もまたギャンブル漬けの中で、妻に逃げられて父子家庭に。ウニの助けで市場の氷屋になってからは、一人娘のために真面目に働いている。

韓国ドラマや映画は階層や格差のコントラストが激しいものが多く、エリートはエリート、ヤクザはヤクザで「それぞれの世界がある」という描き方が多い。韓国に限らないが、階層社会は人間関係が同質の人だけになりがちで、世の中への見方も偏ってしまうことが多い。それを突破する狙いが、この済州島を中心にしたドラマにはあるのだと思う。

すでに書いたように済州島といえば「女性」のイメージが強い。『私たちのブルース』にも力強い女性たちが登場するのだが、では女性中心のドラマかといえば、そんなステレオタイプの物語ではない。

たしかに出てくる男たちはとことん情けない。ケンカばかりして足手まといになることが多いが、それでもいざという時にはコミュニティの一員として頑張る。たまに役にたつこともある。根は優しい人たちだ。

日本で「マイルドヤンキー」という地元志向を表す言葉が流行った頃、ソウル一点集中が激しい韓国ではあり得ないだろうと思っていた。が、このドラマを見ていると、そんな韓国社会の均一した価値観に風穴があけようという意欲を感じる。

『私たちのブルース』は大卒者が1人しか登場しない、学歴志向の強い韓国では稀有なドラマである。「大学は卒業したのに、非正規雇用」は確かに大問題だが、「そもそも大学なんか出なくても、心地よく生きられるコミュニティ」こそが、緊要だと思っている人は韓国にも多い。

プロフィール

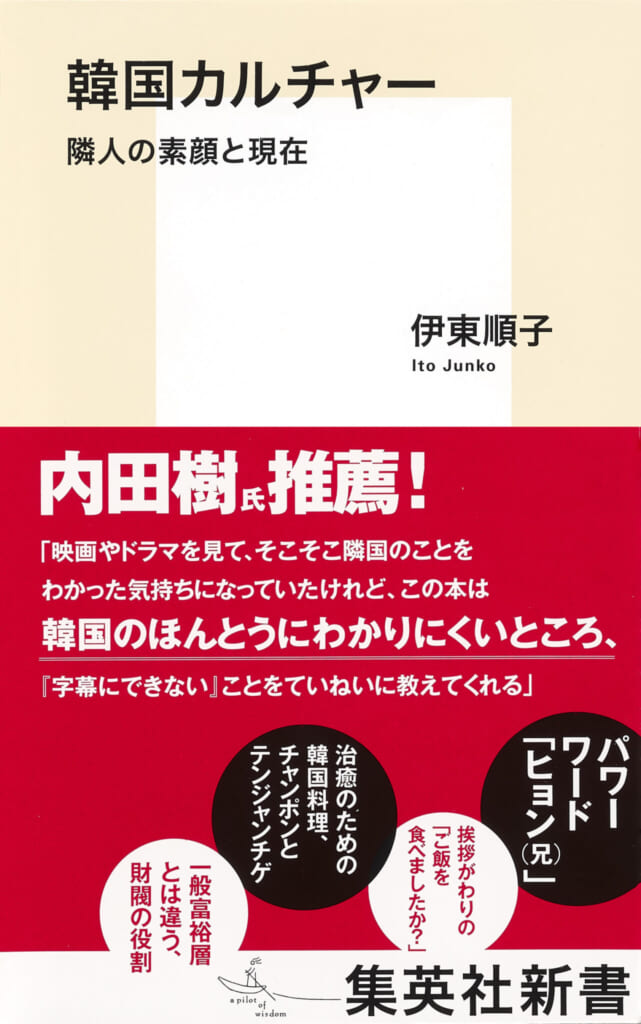

伊東順子

伊東順子

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり