厚労省は誰を見て政策を進めているのか…

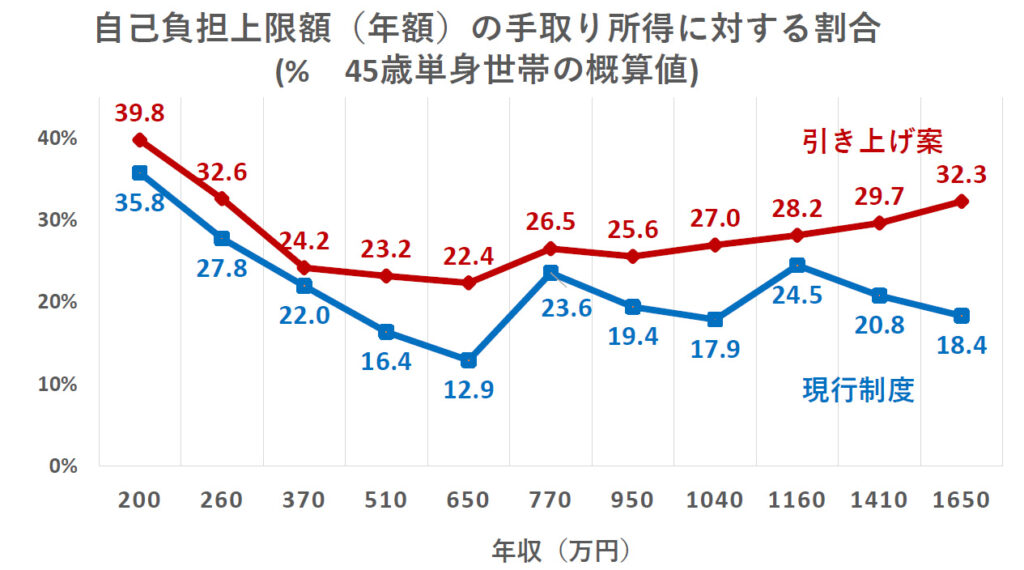

上で引用した安藤教授の発言では「仮にそれが避けられないならば、高額療養費の上限額引き下げなどをセットで議論しないといけないと思います」というくだりがある。上限額のありかたについては、引用元である第5回記事のなかで安藤教授は、現在のような所得区分が上がると毎月の自己負担額が累進的に増えていく方式ではなく、たとえば年間所得の10%など一定率の負担とする方法を提唱している。

高久教授も同様に、上記で紹介したとおり、高齢者の窓口負担を見直すことで「高額療養費の自己負担上限額はむしろ下げることも可能になってくる」と述べている。そう考える根拠は、応能負担の考え方を高額療養費制度に適用するのは公平性という観点からも妥当ではないからだという。

「応能負担というのは、基本的に税金や社会保険料を徴収するときの原理なので、(サービスや保障を)給付する時には区別をしない、という考え方が一番明快で理にかなっていると思います。つまり、納税するときに応能負担で、給付を受けるときにも応能負担だと、ある種の二重課税になっていますよね。中高所得者は納税や社会保険料の納付で多額のお金をすでに払っているわけですが、医療サービスが給付される段階になってまた高い金額を課されると、その支払いに見合った充分な便益を受けられていないと考えるようになり、再分配に対する支持が次第に失われていく危険性があります。

凍結された政府案では所得の30~40%程度を高額療養費で支払うことになっていたのは安藤教授の資料(第5回・図3:下図[図3]参照)でも示されていましたが、そのような高負担はもはや保険の体をなしていないので、批判は当然免れないでしょう。だから、負担を求める際には、先ほども言ったように保険者間の保険料率格差を見直すことなどがむしろ本筋だろうと思います。(医療サービスを)給付する際にも応能負担を要求するのはあまり筋のいい話ではないし、再分配に対する支持が失われるという意味では、むしろ非常に危険な考え方と言ってもいいのではないかと思います」

さらに、日本社会の現在の経済状況で高額療養費の自己負担を見直すことはそもそも必要だったのか、とも高久教授は疑問を呈する。

「高額療養費の見直しは、政府の改革工程表に項目として入っていたのですが、この改革工程が作成された時(2023年)からインフレ基調で税収も上がっており、最近では取りすぎた税収を国民に返すべきという議論も(野党を中心に)起こっています。そのような状況で、高額療養費の引き上げをどうしてもやらなければならないのかというと、もう少し保留してもいいのではないか。改革工程に記されている項目は優先順位に関する議論があまりなかったので、それが良くなかったのだろう、というのが個人的な印象です。

だから、高額療養費制度を見直すのであれば、外来特例は適正化の観点からしっかりと見直すとしても、現役世代については保留するという方向はありえるだろうし、今はむしろそうすべき局面ではないかと思います」

とはいえ、行政の慣行を考えると、自己負担上限額の引き下げだけが実施されるようなことは考えにくい、とも高久教授はいう。たしかに官僚機構というものはえてしてそういうものだし、残念ながらそれが日本の官僚制度に対する一般的な理解でもあるだろう。

「ただ、テクニカルな計算では引き下げが可能です。全世代一律3割の窓口負担を提案すると反対意見も出てくると思いますが、その財源でたとえば長期療養のがん患者を全額無料にするなど、疾病の特性に応じて高額療養費を柔軟に運用することが可能になってくるでしょうから、そういう方向性を検討してもらえるならば個人的にもうれしく思いますね。

現在でも、人工透析や血友病などの場合は『特定疾病療養受療証』が発行されて、自己負担は通常の多数回該当よりもさらに低い月額1万円の上限になるという特例があります。このような考え方は、もっと広げてもいいのではないかと思います。国際的にも、Value Based Insurance Design(バリュー・ベースド・インシュアランス・デザイン)という、医療や薬などの効果に応じて負担割合に変化をつける保険のありかたは、研究者や医療者の間でかなり耳慣れたアイディアになりつつありますから。

日本はどんな医療行為でも一律に3割負担で高齢者は1割負担ですが、薬や医療行為によって有効性は違うので、メリハリをつける余地はかなり大きいと思います。とりわけ、がんや難病などは再発を抑えるために高額な薬剤を服用し続ける例が増えてきています。飲み続けなければいけない薬にいくらかかるのかということはすぐにわかるわけですから、そのような処方をされているのであれば、特例として無料にしたり自己負担額を大きく引き下げることはやってもいいし、むしろそうしたほうが医療保険の考え方としても望ましいのではないかと思います。

人工透析の場合は高額療養費制度の特例という形で1984年から月額上限1万円になっていますが、それ以外にも抗がん剤や難病治療などで使用する薬剤によってふるいわけをしなければ、経済的に苦しむ国民が出てきてしまいます。たとえば、山やスキーで骨折してお金がかかったというような、一過性の怪我や疾病に関しては従来通りでいいでしょうが、治療が長期にかかるものに関しては、もう少し負担を下げていくための包括的な自己負担の制度になるように見直してほしいですよね」

自分自身を例に出して恐縮だが、この16年間、生物学的製剤を投与する月に必ず払ってきた多数回該当の4万4400円が、たとえば1万円や2万円程度に抑えることができていたのならば、どんなに経済的に助かっていただろうかと思う。また、この治療は死ぬまで継続するので、あとどれだけこの出費が続くのかはわからないが、もしも将来的にその負担が軽減されるのであれば、今後生きていくことにつきまとう不安は大幅に軽減されるだろう。そのような生活環境にいる人は、おそらく多数回該当の利用者数と同じだけあるにちがいない。

ただし、このように一定の予算を要する施策の議論になると、必ずいつも財政中立的な「財源論」からの反論がおこる。そもそも高額療養費制度の自己負担上限額引き上げを政府が提案したのは、(子ども子育て支援金の拠出という政治的背景はともかくとして)冒頭で述べたように、医療財政収支が逼迫し、「世界に冠たる」国民皆保険制度を今後も維持してゆくためにも制度の見直しが必要、という論拠だった。

国家財政全体の健全性(脆弱性)については様々な意見と立場があるが、こと医療財政についていえば、それほど危機的な状況ではないだろう、と高久教授は言う。

「『国民皆保険制度を崩壊させかねない』という主張は、要するに国の債務残高が非常に高く、毎年債権を発行して医療サービスが成立していることを見てそう言っているのでしょう。しかし、医療費の伸びは、政府の見通しでも2040年にGDP比で今よりも1~2%増える、という規模感です。この見通しは2018年のものでやや古いのは事実ですが、とはいえ、その程度の規模感の増大で本当に日本の医療制度が財政的に崩壊するのか、というと、必要なだけの負担をすれば充分に持続していくレベルでしょう」

上で紹介した立教大学・安藤道人教授も、8月31日に行われた第1回日本患者会議の講演で医療財政の危機状況について「ぜんぜん余裕、というわけではないが、ぜったい無理、というものでもない」と冷静な見方を示している。上記の高久教授の見解と同様の見方、といっていいだろう。

高久教授の意見に話を戻そう。財政的にある程度の厳しい状況にあるからこそ、高額療養費制度は小さなリスクよりも大きなリスクにしっかりと備えることができる制度設計であることが望ましい、と言う。

「日本の国民皆保険は〈世界に冠たる〉という枕詞で語られることが多いのですが、日本は歴史的に、医療費の水準がOECDの中ではかなり低い方で推移してきて、その一方で平均寿命は世界一だったので、それをもって〈世界に冠たる〉と言ってきたのでしょう。では、今の時代に何をもって〈世界に冠たる〉のかといえば、大きなリスクにしっかりと備えることができる制度だから、という方向へ評価基準の軸足を置くように、政治家や官僚が明確に意識することが大事なのだと思います。

日本の国民皆保険制度は、1961年に確立しました。近隣諸国だと、台湾では全員が保険に入れる制度を作ったのが1995年、韓国では1989年でした。このような高所得の隣国と比較すれば容易にわかることですが、日本は高度経済成長期の前半、国全体がまだかなり貧しい時期に公平性の高い制度を実現しています。それを達成した当時の厚生省は大変な英断だったし、それをなしとげた先人たちは偉大だと思います。歴史的に見れば、それはまさに〈世界に冠たる〉制度だったでしょう。

ただし、『こんなにすごいことを我々の国は達成したんだ』というその実績と比較すると、だんだん何かがおかしくなってきて、もはや〈世界に冠たる〉とはいえなくなっているのではないかと思います」

そのほころびを是正する提案が、上記で高久教授が示唆している「万が一の高いリスクにしっかりと備えることができる制度設計に、評価基準の軸足を移すべし」という主張だ。では、その制度を設計する当事者である厚労省は、そのような意識を持つことができているのだろうか。高久教授にそう尋ねてみると、

「いやあ……、どうでしょうか……(笑)。厚労省の方も人それぞれでしょうし、近年では省内の人材不足から、出向者頼りになっているとも聞きます。昔は、例えば、海外に留学して帰国後に政策形成においてリーダーシップを発揮する官僚もおりましたが、その辺りの組織としての余裕も無くなってきていると思います。良い政策形成には良い官僚が欠かせないという点を考えると、こうした「投資」を我々国民が軽視し過ぎていないか、気にかかります」

という返事が返ってきた。

「高額療養費の議論では、厚労省自身が健保連や医師会といった目の前にいるステークホルダーの調整にあまりにも腐心しすぎていた印象もあります。実際に大きなリスクに直面するのは国民なのですが、昨年冬に〈見直し〉案を決めた際に当事者である患者の意見を聞いていなかったことなどは、「国民目線ではない」といった誹りを免れないのではないでしょうか。

これからの議論を行うにあたっては、『大きなリスクに直面するのは国民なんだ』ということを、政策担当者はもっと強く意識していく必要があると思います」

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり