高齢者も一律3割負担にして、高額療養に備える制度にすべき…か?

企業単位の健保組合や中小企業の協会けんぽ、自営業者の国保等々、さまざまに林立している健康保険を都道府県単位で統合する案以外にも、もうひとつ高久教授が提案するアイディアは、病院で支払う窓口負担を全世代を通じて3割負担で統一してはどうか、というものだ。

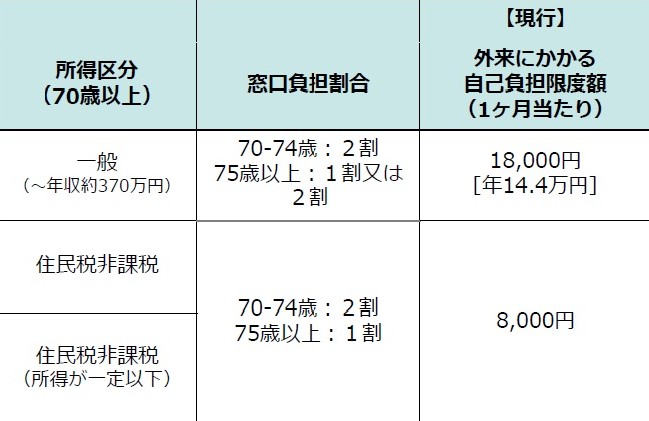

現在の制度だと、69歳までなら健康保険の種類にかかわらず窓口支払いは一律3割負担だが、70歳になると2割に引き下げられる仕組みになっている(※一定以上の所得がある場合は3割負担)。また、75歳になると全国民が後期高齢者医療保険に加入し、その場合の保険料は原則1割で、所得によって2割、3割負担となる。

「むしろ、高齢者も含めて一律3割に揃えるべきだと思います。そうすることで、高額療養費の自己負担上限額はむしろ下げることも可能になってくると思われるので、そちらの方がいいのではないかと個人的には考えます」

高額療養費を下げることができる、と高久教授が語る根拠は、いわゆる財源論としてこの問題を見た場合、全世代を3割負担に揃えることで、目安としては2兆円ほど国民医療費を抑えることができるからだという。

「つまり、リスクの低い医療を受診する際は窓口で3割を負担していただき、高額の医療を受けなければならなくなった場合にしっかりと補償される、という仕組みが作りやすくなります。厚労省は社会保障審議会医療保険部会の下に『高額療養費制度の在り方に関する専門委員会』を作って議論していますが、高額療養費単体で考えるのではなく、平時はもう少し負担していただいて、いざとなった場合に安心して治療を受けることができる、といった、医療保険制度全体を見据えた見直しをする方向の議論を検討していただけるとありがたいですね」

高久教授が挙げたこの専門委員会は6月30日の第2回開催以降、参議院選挙を挟んでまったく動きが見られなかったが、つい先ごろの8月28日に約2ヶ月ぶりに3回目を開催した。そこに参考人として出席した康永秀生氏(東京大学大学院医学系研究科教授 臨床疫学・経済学)は、この取材(8月22日実施)で高久教授が指摘したことと偶然にも同じ方向の見解を述べている。

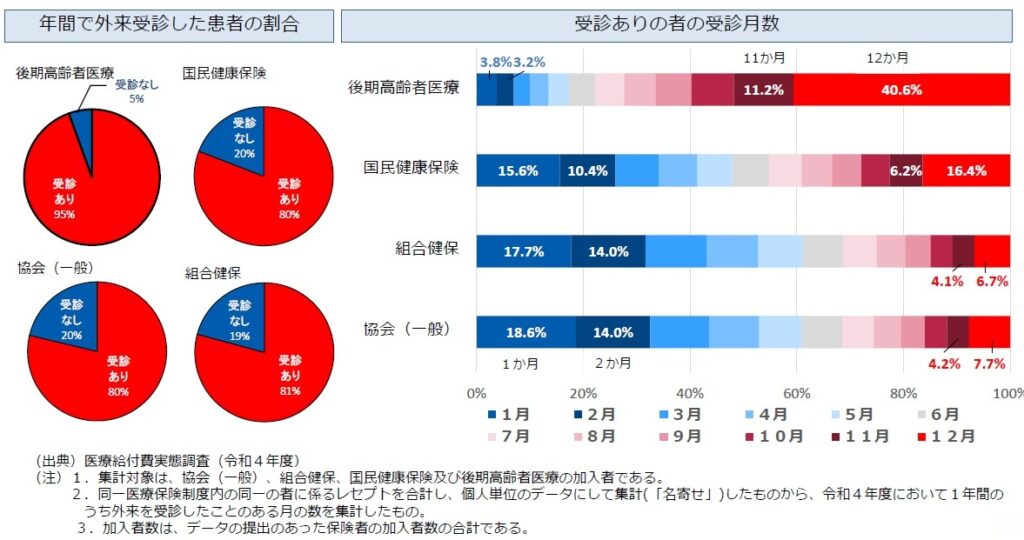

委員会の発表のなかで康永氏は、厚労省「国民生活基礎調査」のデータを用いて窓口負担が低下する高齢者と健康状態の関連について分析検討した結果、「70歳を境に外来受診率・入院率ともに約10%増加」している反面で「短期的な死亡率の変化は認められなかった」、つまり、70歳になって医療サービスの過剰消費が増えたことは、死亡率低下に直接寄与するものではない、という旨の結論を紹介している。

高久教授はこうも指摘する。

「国際的に見ると、日本は諸外国のような病院へのアクセス制限がなく、いつでも誰でも自由に病院へ行けるので、通院回数はOECD平均の2倍ほどあります。一年間の平均で12回ほど通院していますが、これをたとえば年間3回に減らすような改革を〈断行〉すれば皆の健康状態がかえって悪化して、病院に入院する人はむしろ増えてしまうかもしれません。ところが、この12回を10回に減らすといった程度であれば、健康に与える影響はそれほど大きくないと思われます。また、高齢者の窓口支払いを3割負担から1割に下げたことで健康が改善したというエビデンスもありません(※上記康永秀生氏の分析など)。

したがって、平素の窓口負担ではある程度の負担をしていただきながら、高額療養費が必要になる場合に備えて自己負担を下げる、という検討のほうが、自己負担上限額の引き上げよりも方向としてはよいのではないでしょうか」

この窓口支払い3割統一化と合わせて制度是正項目として高久教授が提案するのが、高額療養費制度の高齢者外来特例廃止だ。70歳以上に適用される高額療養費制度は、現役世代の制度以上にさまざまな要素が入り組んで、非常に煩雑な仕組みになっている。それをかなりざっくりとまとめれば、この外来特例は「年間所得が一定額以下になる70歳以上の高齢者は、外来診療で支払う1年間の自己負担限度額を低く抑えることができる制度」ということになる。

「高齢者の方々は窓口支払いの1割負担等で既に多額の補助を受けているわけですが、高額療養費制度の外来特例はさらに月額の通院支払いが8000円程度ですむ、という措置です。高齢者のかなりの割合の方々に該当する仕組みで、高額療養費制度が〈薄く広く〉使われている原因のひとつにもなっています。

がんや難病、希少疾患などで現役世代が〈狭く深く〉高額療養費制度を使用するのとは正反対の使われ方で、この見直しは昨年冬の政府案にも盛り込まれていた項目です。現役世代に対する自己負担額引き上げ案はまったく不要なことだったと思いますが、この外来特例を是正する方向性については、私も当初から強く賛同していました。

もちろん自己負担は低いほうが良いのは、誰しも一緒です。だから、引き下げるのであれば皆が下がるべきで、現役世代が高いまま高齢者だけを引き下げている現状の制度は是正したほうがいいのではないでしょうか。その方向で調整をできるし、検討する余地も充分にあると思います」

この外来特例の是正案については、昨年末の政府〈見直し〉案問題で現役世代に対する引き上げ計画が大いに紛糾して揉めに揉めた影に隠れてしまい、ほとんど議論の対象にならなかった。高齢者の窓口支払い額が少ないことは、上記での高久教授の指摘や、第3回専門委員会での康永氏の発言に示されているように、過剰な通院回数や、どうせ同じ金額だからと必要以上の薬を処方される「モラルハザード」の大きな原因になっているとも言われる。そのような背景もあって、高久教授を含む医療経済や財政などの研究者の間では、高齢者の窓口支払い3割化や外来特例廃止を支持する声はかなり多いようだ。

また、金融資産は保険料算定の基準となる所得に反映されないため、じつは潤沢な財産があって裕福であるにもかかわらず見た目は「収入ゼロ」の高齢者を優遇する措置だ、という批判は、とくに世代間対立を煽ろうとする議論などでも論拠にされることが多い。

だが、潤沢な財産を持ち生活に余裕がある高齢者がいる一方で、資産がなく年金などの社会保障を充分に受けることもできず、生活保護に頼らざるを得ないという、非常に苦しい暮らしを強いられる人々が存在することもまた、日本の高齢者社会の半面の事実である。

そのような現状を捉えて、たとえば第5回で紹介した立教大学・安藤道人教授は、高齢者に対する負担引き上げは破滅的医療支出に近づく人を増やしてしまう可能性がある、と指摘している。そのときの安藤教授の言葉を、以下に再度引用しておく。

「破滅的医療支出を防ぐために私たちは政府・厚労省の高額療養費〈見直し〉案に反対していたのに、その制度を維持するために高齢者で破滅的医療支出になる人が出てきてしまう可能性を増やす方向に進むのは、私としてはやはり懐疑的にならざるを得ない。経済学者の間で私のような考え方は少数派でしょうが、高齢者の一律3割負担はあまり筋がいい議論だとは思いませんし、仮にそれが避けられないならば、高額療養費の上限額引き下げなどをセットで議論しないといけないと思います」(第5回「日本の医療制度はもはや『世界に冠たる』ではない」より)

この、高齢者に対する健康保険料負担引き上げや高額療養費外来特例廃止の可否は、やがて我々もその世代になるという意味で、けっして他人ごとではない。高齢者の窓口負担引き上げや外来特例の見直しは、これからの日本社会が医療と社会保障、福祉をどのようなものとしてデザインしてゆきたいのか、という自分たち自身に対する問いかけでもある。高額療養費のありかたに関する今後の議論のなかで、高齢者への保障が見直されることになるのであれば、幅広い年齢層の人々による多角的な視点で、「(現在/将来の)じぶんごと」として、公正な資料類に基づいた慎重で闊達な議論を進めていってほしい。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり