高額療養費制度を利用している当事者が送る、この制度〈改悪〉の問題点と、それをゴリ押しする官僚・政治家のおかしさ、そして同じ国民の窮状に対して想像力が働かない日本人について考える連載第12回。

高額療養費制度をどうするか、という議論が、厚生労働省内で進んでいる。

議論の舞台は、同省社会保障審議会医療保険部会の下部組織としてこの春に設立された「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」だ。昨年(2024)冬の政府〈見直し〉案は国会予算委員会の議論で紛糾し、メディアからも集中砲火のような批判を受けた結果、3月に凍結された。その凍結発表の際に、石破茂首相は「秋までに改めて方針を検討し、決定する」と述べたが、その議論・検討の場として設置されたのが、この委員会だ。

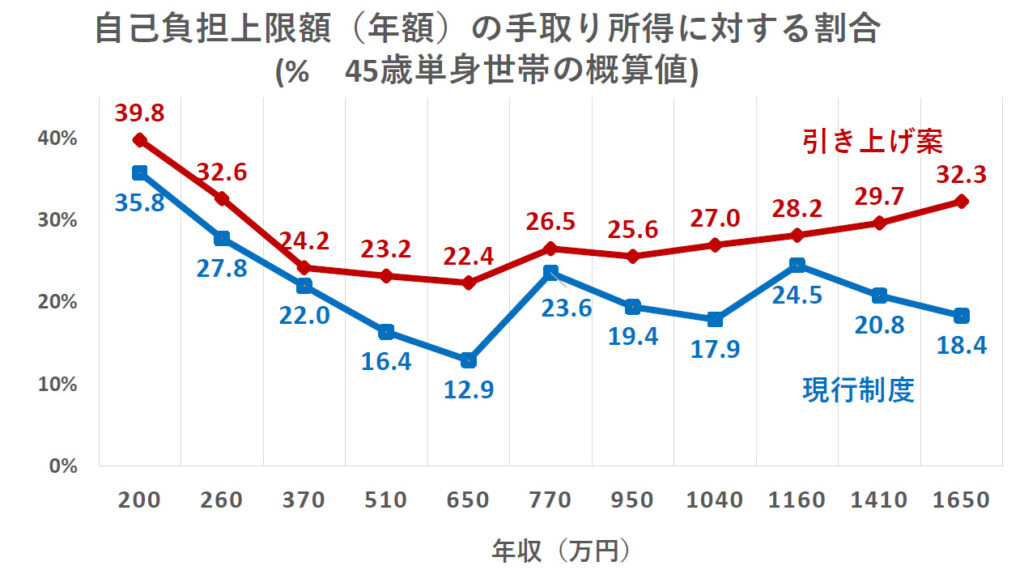

昨年冬の政府案が凍結に至ったのは、患者の自己負担上限額が尋常ではない値上げ幅になっていたことと、制度利用の当事者である患者の意見をまったく聞いていなかったことに批判が集まったからだった。したがって、上記の専門委員会では、患者団体(全国がん患者団体連合会、日本難病・疾病団体協議会)の代表者が委員として議論に参加し、有識者委員たちとともに上限額や制度設計について議論を進めている。とはいえ、この原稿を執筆している9月19日現在では、会議はまだ4回(5/26、6/30、8/28、9/16)行われたのみで、議論の内容も問題点の整理と共有を図る段階にすぎず、具体的な討議にはまだ踏み込めていない。

この専門委員会で議論される内容は、上記の経緯からもわかるとおり、高額療養費制度の運用課題と、そのテクニカルな解決方法だ。だが、それ以前の「そもそも論」として、国民皆保険制度の最後のセーフティネットと言われるこの制度は、本当にすべての人が不安なく利用できる公平なものなのか、つまり、日本国憲法が保障する生存権や平等権、幸福追求権を担保できているのか、ということについては、〈見直し〉案が紛糾した昨年冬からほとんど議論されたことがない。そこで今回は、この高額療養費制度と日本国憲法が保障する平等権や生存権の関係について考えを進めてみたい。

高額療養費制度の合憲性はほとんど議論されたことがない、と数行上で記したばかりだが、じつは二度ほどメディアで取り上げられたことがある。ひとつは、2月18日に島根県の丸山達也知事が、定例記者会見で当時話題になっていた政府〈見直し〉案に言及し、「(憲法25条が保障する)生存権の侵害、かつ国家的殺人行為」と批判したことが、新聞やTVニュースで取り上げられた。もうひとつは、その数日後に法学者の小林節氏が日刊ゲンダイDIGITALのコラムで、こちらの場合も憲法25条違反という論点から丸山氏と同様の批判を行った。

この両氏以外にも、ひょっとしたら憲法論的な視点から批判を行った言論人はいたかもしれない。だが、いずれにせよ当時の世間の注目を大きく集めるようなものではなかっただろうし、メディアの側も合憲性を検証し論陣を張ることはなかったように思う。

ところが実際には、これらの批判よりもかなり早い時期から、高額療養費制度の合憲性について問題を指摘していた人物がいる。2023年日本弁護士連合会副会長で、2019年に新潟県弁護士会会長を務めた斎藤裕弁護士だ。

斎藤氏は、2024年12月24日に自身の弁護士事務所ウェブサイト上で「憲法の理念に反する高額療養費制度における所得層間差別」という記事を掲載し、以後もX(旧ツイッター)で、積極的に政府〈見直し〉案への批判を続けてきた。12月24日といえば、福岡資麿厚労相と加藤勝信財務相の間で高額療養費予算案を含む2025年度予算折衝が行われる一日前で、新聞やテレビもほとんど高額療養費制度について注目していなかった時期だ(彼らが大々的にこの問題を報じはじめたのは、年が明けた2025年1月下旬から2月上旬だ)。

斎藤氏がこのような早い時期から発言を続けてきた理由は、自らの弁護士活動を通じて高額療養費の制度的な矛盾に薄々感づいていたからだという。

「弁護士として活動してくるなかで、治療費を払えずに破産する人たちが、数の多寡はともかくとしても一定数いる、という事実を見てきました。たとえば生活保護を受給している人は税金で賄われるのですが、それを少しだけ上回る所得階層だと、もともと乏しい預貯金がさらにどんどん減っていく。所得によって(医療給付)サービスを変えていることで、(所得区分の)狭間にいる人がすごく大変な思いをしている、といういびつな状況は以前から認識していました」

また、医療費の支払いが原因で経済的に困窮するのは、低所得者層だけに限らない、とも斎藤氏は指摘する。

「収入が高い人は病気になっても大丈夫だろう、というイメージをなんとなく抱いている人は多いと思いますが、実際には収入と預貯金の額はけっして比例するわけではありません。現役世代が自分自身の教育に投資すると預貯金は当然なくなるし、子育てや住宅ローンにもお金は必要です。だから、現実的には収入があるように見える人でも、けっして預貯金があるわけではない。しかも、高額療養費制度を利用するような大きな病気になると、働けなくなるので収入は当然ゼロになるか大幅に減少します。

ところが、高額療養費は前年所得が基準になっているので、高所得者用の高額な自己負担額を払えなくなる事態は普通に発生し得るわけです。考えてみれば当たり前のことなのですが、このような制度になっているのは、金持ちや収入のある人は大丈夫だろう、と思われているからなのかもしれません」

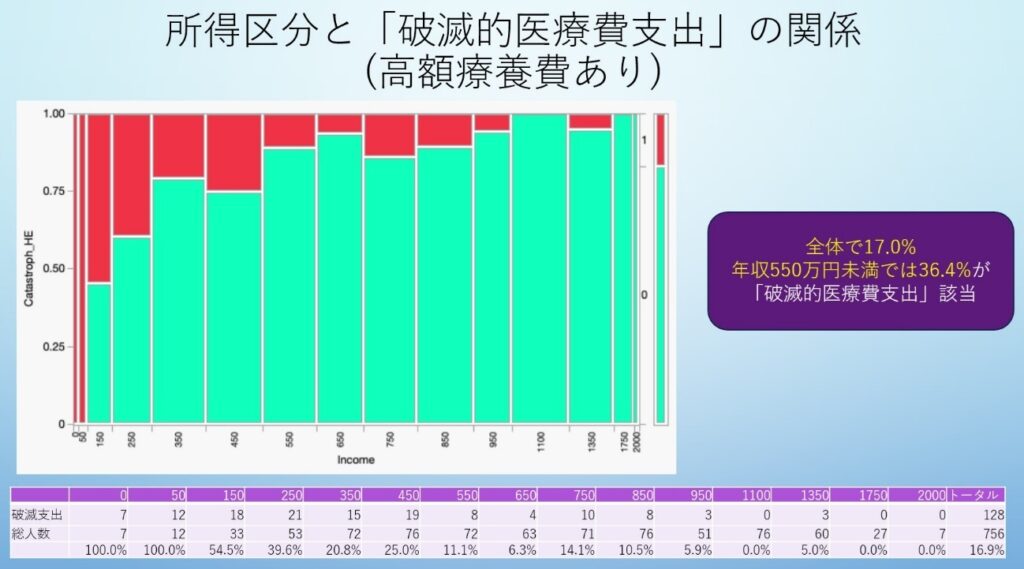

斎藤氏のこの指摘は、生活保護を少し上回る低所得者層はもちろん、中高所得者層も破滅的医療支出(貧困状態に陥るほどの医療支出を強いられる状態)に至る危険性が高い、とする安藤道人立教大教授や五十嵐中東大大学院准教授の研究成果とも符合する。

だが、高額療養費自己負担上限額の矛盾に起因するこのような問題は、いまだに法曹界ではさほど認識されていないだろう、とも言う。

「生活保護を受けている人の権利を保障しよう、という活動を頑張っている弁護士はたくさんいるのですが、その基準を少し上回るくらいの所得で医療費に苦しんでいる人々は、あまりまとまった形で認識されてこなかったように思います。生活保護なら『全国生活と健康を守る会連合会』など、精力的に活動している権利保障団体があるので見えやすいのですが、生活保護水準まで行かないけれども医療費を払えない、という人たちを可視化する運動や団体はなかったので、弁護士の側も具体的に取り組むことになりにくいのでしょう。

また、中高所得者の場合も、先ほど述べたように『金持ちはたくさん負担するのが当たり前じゃないか』と一般的に思われがちで、高収入でも不安定な人が多いという実態が、外からはなかなか見えにくい。また、弁護士がそういう人たちに接する機会も多くないので、この状況は憲法が保障する平等権の違反であることがなかなか理解されにくいのだと思います」

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり