「医療保険制度改革」に向けて歩調を合わせる政府と行政

このような動きを俯瞰して見ると、一部で支持が強い高齢者窓口負担の一斉3割化という大きな変更はともかく、現在は1割や2割の窓口負担の高齢者を多く3割負担の区分へ移すような何らかの変更を促す方向で、厚労省は調整を図っているようにも感じる。また、一部のOTC類似薬を保険適用から外す方向で検討する、等の「制度改革」を優先的に着手しそうな気配もある(その是非はここでは措く)。

高齢者の負担金額ということに関連していえば、高額療養費制度には、高齢者を対象とした「外来特例」という措置がある。現役世代や若年層では、がんや難病に罹患する絶対数は多くないものの、いったん罹患した際には高価な薬剤を使用することになり、いわば制度を「狭く深く」利用するケースが多いのに対して、高齢者の場合には、この外来特例という措置を使って制度を様々な疾患や愁訴に「広く浅く」使用する傾向があることが、以前から指摘されている。

医療保険部会や専門委員会でこの高齢者外来特例の是正を求める声が様々な委員から上がっているところを見ると、そこに手をつけることはあったとしても、今年春に世論の大きな反対を受けて痛い目を見た現役世代の自己負担上限額引き上げはひとまず〈見直し〉を控えるのではないか、という気もする。

もちろん、この予想はあくまでも希望的観測にすぎない。

だが、上記の各審議会では何人かの委員が「年齢区分によらない、負担能力に応じた負担」という表現を用いており、それと併せて「医療保険制度全体を見据えた改革」という委員たちの言葉遣いも思い起こせば、あながちうがちすぎの予想でもないように思う。ちなみに、後期高齢者のうち「現役並み所得」(定義の詳細は省く)があって窓口支払いが3割負担の人々には、高額療養費制度の外来特例は適用されないような仕組みになっている。つまり、病院の窓口支払いが1割や2割ですんでいる高齢者のうち3割負担になる人が増える方向で「改革」が進めば、外来特例を利用する人数も同時に減少することになる、というわけだ。

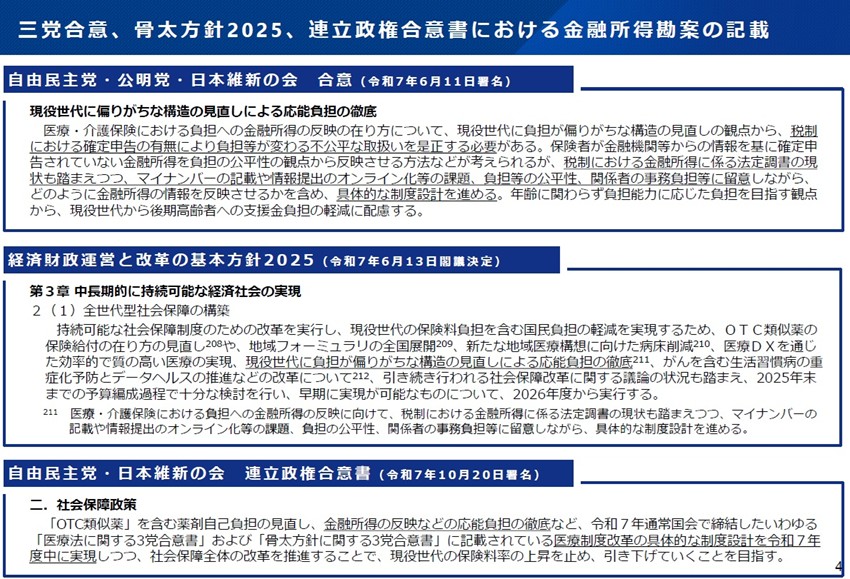

参考までに、11月13日の社会保障審議会医療保険部会で配布された資料を紹介しておこう。

隅から隅まで文字だらけの典型的「霞ヶ関パワポ」の資料だが、この資料を通じて厚労省が強調したいことは単純明快だ。このスライドのタイトル部分にも記されているとおり、狙いは高齢者層の「金融所得」を把握することにある(高齢者の自己負担見直しをテーマにした資料なので、当然といえば当然の内容なのだが)。

医療サービスを受けた際に現役世代の窓口支払いは全員が3割負担であるのに対して、所得が少ない後期高齢者は上述のとおり、1割や2割というケースが多い。「現役並み所得」がある高齢者の場合は窓口3割負担とされているが、この「所得」には銀行預金残高や株投資などで得る金融資産は反映されていない。そのため、実は裕福な高齢者でも見た目上の収入が非常に少なくなり、生活に困窮する人々と同様の扱いとなって病院の支払い額が少なくてすむ、という矛盾が発生している。この問題は以前から指摘されていたが、金融資産もターゲットに含めることによってこの矛盾を解消し、「現役並み所得」として3割の枠組みに入れられるようにしよう、という考えがこのスライドの背景にある。

この表の一番上にある囲みは、6月の自民・公明・維新3党合意で示された高齢者層の金融所得把握に関する部分、真ん中の囲みはその3党合意後に閣議決定した「骨太の方針」に記載されている医療保険制度に関する文言の抜粋だ。真ん中の囲み内の上から3行目に下線がある「現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底」という部分は、先日の医療保険部会などで委員が述べていた「年齢区分によらない、負担能力に応じた負担」という言葉と同内容だ。

一番下の囲み、10月に交わされた自民・維新の連立合意書でも同様に、1行目に下線を引いて「金融所得の反映などの応能負担の徹底」という記述がある。さらにその前文には「『OTC類似薬』を含む薬剤自己負担の見直し」と、維新が以前から強調している事項も盛り込まれている。

このように、政治側の動きと呼応し連携するような恰好で、厚労省は高齢者の負担上昇とOTC類似薬の保険収載可否等の課題を審議会の議論にあげている。11月13日の医療保険部会で後期高齢者の窓口負担が議論される前日の12日には、「金融所得の把握徹底を検討 医療・介護保険料に反映へ 政府・与党」(毎日)「医療介護の負担に金融所得反映へ 自民・維新の社会保障協議で検討」(朝日)「金融所得把握徹底し保険料増へ 政府与党、高齢者支払い改定議論」(東京)等々、自民党と日本維新の会の間で実務者協議が行われたことがメディアで一斉に報じられている。高齢者の金融所得把握やOTC類似薬の課題に先鞭をつけたがっているのは政治の側か行政の側なのか、ということは鶏が先か卵が先かという話のようなものかもしれないが、いずれにせよ、これらの「医療保険制度改革」について政府と行政が歩調を合わせていることは充分に見て取れる。

高齢者の自己負担額とOTC類似薬の保険適用除外に着手することの妥当性については、ここでは深入りを控える。ただ、高齢者の金融所得把握に関しては、現役世代の金融所得は社会保険料の料率などに反映されていないという、世代間の公平性に関わる問題があり、OTC類似薬に関しては、保険から外れた場合に難病患者などの負担額がさらに大きくなってしまう、等の問題点が挙げられている。

また、OTC類似薬の保険適用除外に関しては、11月20日に行われた医療保険部会で患者団体などのヒアリングが行われ、除外された場合に患者へ及ぶ様々な弊害や悪影響の懸念が報告された。部会の委員からも、一律除外は難しいのではないかと指摘する声が多くあがった。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり