「制度利用者が高額療養費制度のありがたみを理解していない」というのは本当か?

霞ヶ関や永田町でこのような議論が行われていた時期には、「高額療養費」という言葉が久々にメディアやSNSを賑わせる事件もあった。朝日新聞デジタル版に連載されている〈医療はどこへ〉という一連の企画で、11月1日に掲載された『「空気」のようになった高額療養費制度 治療や薬…患者にできること』という記事が大炎上したのだ。

近年の高額療養費制度利用者は自分の治療にかかる高額な医療費を意識せず、この制度のありがたみを理解しないまま空気のように利用している、制度の持続可能性に配慮してもっと「賢い患者」になりましょう、と疾病当事者に意識向上を促す内容はSNS等で猛批判を受けた。朝日新聞のサイト内でも、識者からの厳しいコメントが相次いだ。当該記事の主張が根拠のない偏見であることは集英社オンラインの拙稿でも徹底批判を加えたので、ここでは自分の意見を繰り返さない。

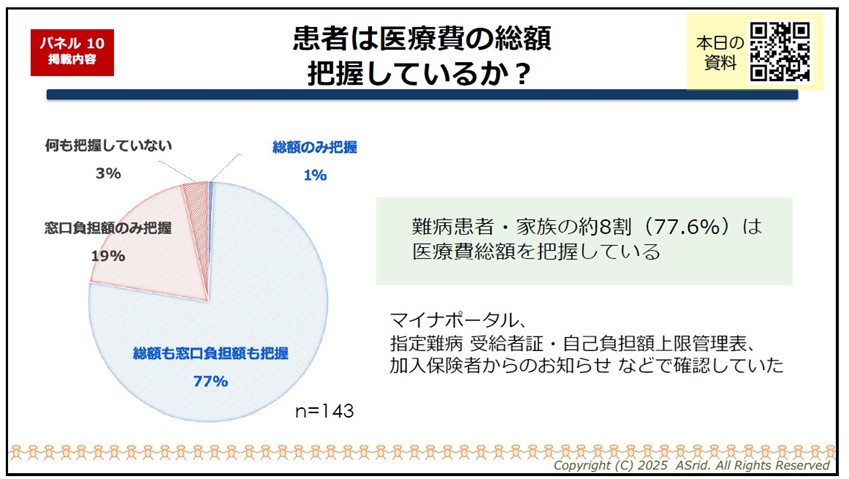

11月15日にはJPAが主催する「難病・慢性疾患全国フォーラム2025」が開催され、希少・難治性疾患患者を支援するNPO法人ASridが高額療養費制度を利用する難病患者と家族に行ったアンケートの結果を発表した。それによると、利用者の77.6パーセントが自分の医療費総額も窓口負担額も把握している、ということが判明した(下図参照)。「空気のように高額療養費制度を使っている」と主張した上記朝日新聞記事は、制度を利用する当事者たちのアンケート回答というこれ以上無い定量的なデータによって、真っ正面から根も葉もない言いがかりであると証明された恰好だ。

この「難病・慢性疾患全国フォーラム2025」では、JPA代表理事の大黒宏司氏や日本リウマチ友の会会長の門永登志栄氏が講演を行い、現行制度でも患者負担は非常に大きいことなどが改めて強調された。また、様々な講演やパネルディスカッション等を通じて、現在でも「高額」な負担に苦労を強いられる難病患者や家族の多くが、この12月に決定するとも言われている高額療養費制度に関する「新たな方針」の行方に、不安を抱きながら固唾を呑んで見守っていることも改めて明らかになった。

シンポジウムが開催された翌々日の11月17日には、高市早苗首相が『社会保障改革の推進について』という指示を発出した。その中では、OTC類似薬の保険適用や高齢者の金融所得把握、高額療養費制度の〈見直し〉など、上で述べてきた事柄について「政党間合意を踏まえ、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指し、以上について、年末までに結論を得た上で、来年度予算案や制度改正に反映させてください」(傍点筆者)と述べている。

また、11月19日に行われた衆議院厚生労働委員会でも、酒井菜摘議員(立民)の高額療養費制度等に関する質問に答えた上野厚労相は、「現在のところ、年末の取りまとめに向けて議論を進めているが、現時点で具体的な結論の時期は決めておらず、あくまでも丁寧に議論を進めて方針を決定したい」「年末の取りまとめを前提に議論を進めているが、具体的にいつと申し上げる状況にない」「予算(案)を通じて国会でも審議していただくことになるだろうし、(超党派議員連盟を通じて)様々な場面で議論をいただければと考えている」という旨の回答を述べている。

これらの首相指示や厚労相発言から類推すれば、金額や制度設計等の具体的な内容を示すのか「引き続き検討する」といった文言でお茶を濁すのかはともかくとしても、年末の予算案閣議決定に向けて何らかの形で政府としての方向性が示されることは間違いなさそうだ。そこでどのような方針が打ち出されるにしても、治療当事者や医療関係者、研究者たちが昨年以上の注意深さで事態の推移を見守っていることは間違いないだろう。

その治療当事者たちの経済的不安に関連して、次回は「破滅的医療支出」と「健康の公平性」、日本と世界の皆保険制度のありかた等について、大阪医科薬科大学の伊藤ゆり教授に訊ねる。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり