快適な暮らしのために提示される数々のリスク管理と、健康を得るためのハウツー。「自分らしくあればよい」という声援。

どれももっともらしいけれど、これらは「この私」の救済に本当になりうるのでしょうか。

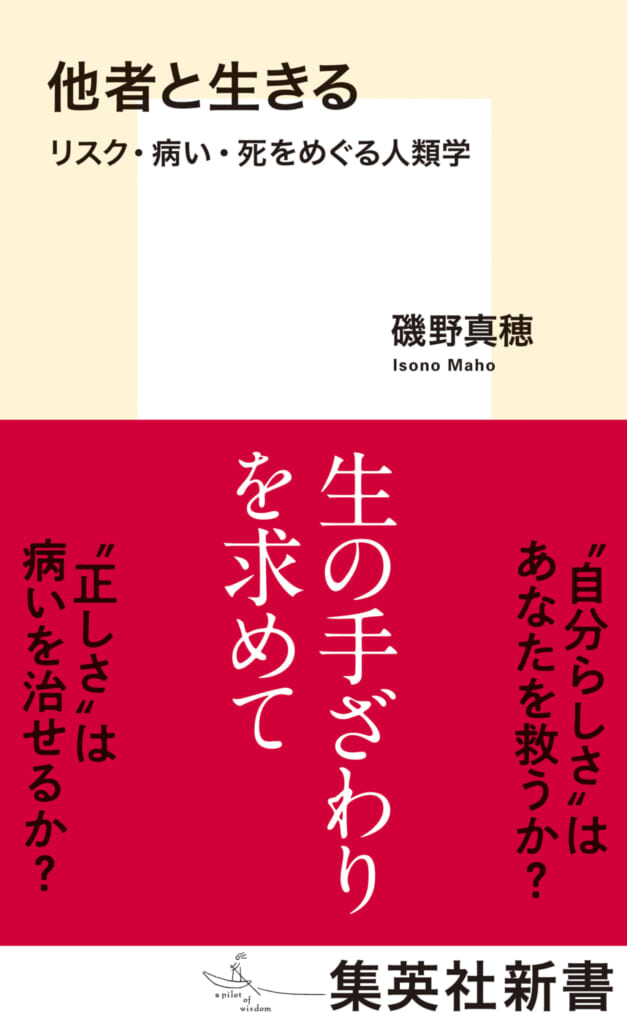

人類学の知見を用い、他者と生きる人間の在り方を根源から問うたのが、人類学者・磯野真穂さんの新刊『他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学』です。

本書の刊行を記念した対談のゲストには、思想史研究の重田園江さんをお迎えしました。

フーコーを手がかりに現代を生きる人間を取り巻く管理や規範のあり方を問うてきた重田さん。フーコーをはじめ近代の大思想家たちを手がかりに社会を見渡し、その構造を捉える鋭い視点は2003年刊行の『フーコーの穴』からすでに冴え渡っており、同書ではコロナ禍の社会を予見するようなことがいくつも描かれています。

対して、「ふつうに食べられない」という摂食障害の当事者の悩みや、この目の前の患者とどう共に進むかという答えのない臨床家の葛藤を、フィールドワークを元に実存的な観点から描いてきた磯野さん。

思想的な構造と具体的な場面という、研究の出発点は正反対の2人が、ともに取り組んできた「リスク」、あるいは「リスク」によって揺るがされる私たちの生死の在り方などについて語らいました。

※2022年2月18日、東京・代官山蔦屋書店にて行われたトークイベントの模様の一部を記事化したものです。「『他者と生きる』をめぐって」磯野真穂×松本卓也対談につづく第2弾記事となります。

磯野真穂さん(右)と重田園江さん(左)

「正常」とは何か、「健康」とは何か

磯野 『他者と生きる』の前半では、さまざまな「リスク」について述べているのですが、そこで「ヘヤー」という、カナダの先住民族の話をしています。彼らは、水の深いところに入ると底に住まう怪物に霊魂を奪われると信じていて、絶対に水に入ろうとしません。泳ぐ練習もしないので、誰も泳げないんですね。だから、カヌーが転覆したりすると必ず死者が出るのですが、そこで「だから泳ぎの練習をしよう」とはならない。「やっぱり怪物がいて食べられちゃったんだ」となるわけです。

単なるおとぎ話だ、神話だとももちろんいえます。でも、今の私たちの社会に照らし合わせて考えると、「コロナに感染するかもしれないから行事は全部やめましょう」「授業も仕事もオンラインにしましょう」というのと、「怪物がいるから水に入らないようにしましょう」というのとは、そんなに違うのかどうか。明確には書いていませんが、ここではそういう問いをちょっと投げたつもりです。

重田 多分、この本の中でも磯野さんがすごくこだわられていることだと思うんですが、医療行為って本来、医師と患者の相互行為じゃないですか。対話があって、患者がそこで何と言葉を返すかによって、医師の次の行動も変わってくるんだと思うんですが、そこを表に出さないようにしているのが近代医学なんじゃないでしょうか。

コロナにしても、よく「正しく恐れろ」と言われるけれど、よく考えれば「正しい恐れ方」を一つに決めることはできない。それぞれの人がその都度持つ正しい恐れ方に基づいて行動し、それがさらに人びとの行為を誘発していくということについては、そのヘヤーの人たちと何も変わらないんじゃないか。だけど、そこを認めようとしないままに医学や科学が居心地悪く居座っているという気がします。

磯野 「私たちは『正しさ』を提示しているんですよ、それを理解していないからおかしなことが起こるんですよ」というのが、医師など専門家の振る舞いですよね。そこにすごく違和感があります。

重田さんはご著書の『フーコーの穴』で、「正しい」といわれるものがどういう思想の流れの中で立ち上がってきたのかということを書かれていますよね。

重田 近代という時代がどのように「正常性」「ノーマル」というものを立ち上げてきたかということですね。

医療においては、健康は正常で、病気は異常だといわれるわけですが、実は「健康」ってすごく曖昧なものですよね。さっきケーキを食べて今胃もたれしてるから健康ではないのか。健康だと思ってるけど、1時間後にぶっ倒れることだってあるんじゃないのか。そういうふうにすごく曖昧で流動的な健康と病気の境界を、データ化することで客観的に根拠づけられるかのように装ってきた歴史があります。

そのときに使われるのが「統計」なんですが、実は統計的な正しさというのは、医学の中では非常に新しいものなんです。

磯野 イアン・ハッキングの翻訳のお仕事や、ご著書である『フーコーの穴』を通じて、その辺りの精密な議論を早くからなさってますよね。

重田 それ以前の医学は、病気というのは必ず原因があって、それを取り除けば病気が治る、たとえばガンなら手術して患部を取り除けばいいという考え方でした。もちろんそれは今でも医学の主要なアプローチの一つなんですが、たとえば磯野さんの本にも出てくる「心房細動」のように、決定的に「ここに病巣がある」というわけではないケースもたくさんあるんですよね。それをどう「病気」として位置づけるかというときに、統計的な根拠づけが入り込んでくるわけです。数値の基準を決めて、病気と健康の間に線を引く。そんなふうに、正常と異常、あるいは健康と病気の基準として統計が利用されていることに、もっと注目した方がいいと思ったんですね。

磯野 今って、病気やその治療法について話していても、必ず「エビデンスがあるかどうか」という話が出てくるでしょう。その時点でもう、病気が自分たちのものではなくなってしまうという気がするんです。

だって、統計やデータの話をされても、私たちには分からないですよね。みんなが論文を読んで解読して意味を理解して、なんてことができるはずもない。そうすると、見ず知らずの誰かが決めたアドバイスに従わなければ、健康を害してしまうように思えてしまう。そういう問題は、ワクチンなどについてもあると思います。「エビデンスがある」というのは、複雑なプロセスを経てようやく辿り着いた結果であり、そこには研究者の解釈も多分に含まれているのに、そのようなプロセスや解釈があたかもないかのように提示されることへの違和感を持ち続けていました。

重田 エビデンスなんて、データを取って集めているというだけで、そんなに偉いものじゃないんですよ。さらに、その集まったデータの意味も、いかに解釈によって異なってくるかということは、今回のコロナ禍でたくさんの人が感じたと思います。だって、同じデータに基づくはずなのに、解説する人によってどうすべきかが違って、だけどみんな「専門家」として語っているじゃないですか。

磯野 専門家同士の意見が食い違うと、「あれは真の専門家じゃない」とか言って、「真の専門家」探しが始まったり。

重田 中世ヨーロッパの裁判って、裁判で証言する人が偉い人であればあるほど、その証言に信憑性があるということになってたらしいですけど、そういう「言う人によって信憑性が変わる」というシステムは、今も生きていますね。

磯野真穂さん

医学の言葉が、日常に入り込んでくる

磯野 『他者と生きる』の中では、人類学者のクリフォード・ギアツが紹介している「遠い概念」「近い概念」という言葉を取り上げました。

簡単に言うと、近い概念というのは私たちがふだん使っている言葉。たとえば「このカツ丼はとってもおいしい、これはいい豚肉だ」というのが近い概念だとすると、遠い概念というのは「豚肉には必須アミノ酸とビタミンB群が多く含まれ、揚げる際は、オレイン酸の多い菜種油を使っている」といった専門的な言葉です。その遠い概念がどんどん私たちの生活に入り込んできて、近い概念に置き換わってきているというのが、現代社会の特徴だと思うんです。

コロナも、変異株とかオミクロンという言葉がなければ、みんな多分「ちょっと重めの風邪だな」みたいな近い概念で理解していたと思います。でも、科学技術の進展で、より細かい「現実」が可視化されたことで、そこにオミクロンB A2といった名称がつけられ語られることで、「遠い概念」の脅威が現実化してゆく。

今回のコロナ禍では、そういう医学の「遠い概念」が日常の「近い概念」を上書きし、それによって実際の生活のあり方まで変えられてゆきました。それは今に始まったことではないですが、その様子がわかりやすかったといえます。

重田 たとえば昔、「ノロウイルス」なんて言葉は流通してなかったですよね。「おなかの風邪」とか言ってたものが、そういうふうに「何とかウイルス」って呼ばれはじめたのはこの10〜15年くらいのような気がします。

磯野 日本では、2008年にいわゆるメタボ健診が始まったあたりから、生活の「医療化」がすごく顕著になったんじゃないでしょうか。その後に糖質制限がブームになって、「ごはん一膳」が「糖質何グラム」と科学用語に置き換わっていきます。

重田 コンビニに売っているものも、全部「何キロカロリー」「脂質何パーセント」とか書いてありますよね。あとサプリブームとかも、全部その生活の「医療化」と結び付いている気がします。

「自分らしさ」の氾濫

磯野 あと、『他者と生きる』の第2部では、「自分らしさ」や「かけがえのない命」ということをテーマにしました。

読売新聞と朝日新聞のデータベースを使って、「自分らしさ」という言葉が記事の中に何件出てくるかを調べたら、80年代にはわずか53回しか登場していなかったのが、90年代には2374回、2000年代には7175回と、爆発的に増えるんです。あと、2016年の厚生労働白書の中には「自分らしい」「自分らしさ」が17回も出てくる。「自分らしさ」は、もはや行政用語です。

思春期の悩みも難しい試験も、スポーツの大事な試合も結婚の問題も、病気になったときも、ジェンダーに関しても、自分らしければそれでいいと。医療においても、「その患者さんらしさを引き出す」「その人らしい死を」とすごく言われます。この「自分らしさ」の氾濫は、令和に入っても続いていますね。そこで、その「自分らしさ」とは一体何なんだということを解体してみたかったんです。

医療者の方が「患者さんらしさ」と言うときには、これまでの医療に対する反省があります。医療者主導で行われてきたある種のパターナリズムに代わる倫理観模索の過程で、「自分らしさ」「その人らしさ」が発見された。これからは患者さんの意思を大事にして、その人らしい最期を迎えるお手伝いをしたいということになってくるのかな、と。

重田 仮に、家族の余命が分かって、その死を看取るということになったときには、「うちのお父さんは自分らしく、お父さんらしく亡くなったよね」というような意味づけをしたいということとも関係あるんでしょうね。

磯野 はい。その際に、その「お父さん」の死に方が納得できない人がいたとします。そうするとその死に方はもはや「お父さんらしい」「その人らしい」死に方ではない。むしろ、その人の目には、誰かに強制された辛い死に方、ということにもなりうる。「その人らしさ」はそこに関わった人々のその人に対する理解のあり方と強い相関があります。

重田園江さん

「自分らしく死ぬ」ということ

重田 磯野さんの少し前の本、『医療者が語る答えなき世界』の中に「機械浴」の話が出てくるじゃないですか。機械浴って、みなさんご存じかもしれませんけど、老人ホームなどで使われているもので、浴槽の中に利用者が横たわると、両側からお湯がぶわーっと出てくるんですよね。そこに介助者が横から手を入れて身体や頭を洗う、みたいなもの。本来は自分で入浴ができない人向けなんだけど、実際にはできる人にも使われているということが書かれていました。

これってもう、自分らしさもへったくれもないですよね。服を脱がされて裸にされて、車椅子でばーっと移動させられて、「はい、次」「はい、次」といって入浴させられるような世界と、「自分らしく死ぬ」ことが大事だと語られる世界、両方が共存している社会が今の日本だという。

磯野 これは療養型病院で働いていた介護士さんから聞いたのですが、お話を聞いているだけでも辛いものがありました。実際その介護士さんはその状況に耐えきれず、病院を退職しています。

だから、そのような管理者側からの合理性を追求した結果の「機械浴」といった患者対応のあり方への反発という形で「自分らしさ」というキーワードが掲げられるんだと思います。それはよく理解できる。

重田 裏表ですね。よく、介護も含めた家事全般をロボットがやってくれるようになれば労働力不足なんて心配ないですよ、みたいなことを言う人がいるでしょう。磯野さんの本を読みながら、そういう人たちは機械浴のような光景を見たらどう思うんだろうと考えていたんです。

だって、介護のようなケア労働がロボットに置き換わっていくというのは多分、そのロボットが優しく人間みたいに何かをしてくれるという話ではないでしょう。ほぼ機械浴のような形になるわけで。でも、「介護も自動化していく」と言っているその人は、どういうことが起こるのかを全然想像していないんじゃないかと思うんです。

そういう意味で、想像力の及ばない範囲というのが、医療や介護の現場にはあまりに多いんじゃないかと、磯野さんの本を読んでいるとすごく感じます。医療って本当に閉じた空間だから、自分が病気になるか、あるいは医療者としての特定の役割を果たさない限りは、そこで何が起こっているのかはほとんど分からないですよね。

たとえば不妊治療の話もそうで、聞くと「そんなめちゃくちゃなことをやってるの?」って思うんだけど、どんなことが行われているのか、当事者以外はほとんど知らないんですよね。男性と女性のどっちに原因があったとしても、女の人のほうがホルモン剤を飲んで注射を打って、健康上問題があると思えるような負担の大きい侵襲的な治療を受けざるを得ないという。

磯野 それって、死なないためならある種の侵襲的な治療は実施されて当然という感覚とリンクしている気がします。

重田 似てると思います。

磯野 昔だったら70歳でも大往生だったのが、今はもう早すぎる死と言われる時代。それどころか、80歳でも「早い」と言われる可能性がある。この流れは止まることなく、そのうち100歳でも早すぎる死になるのではないでしょうか。この治療をしておけば、120歳まで生きられたかもしれないのに…みたいな。もっと早くに医療的な介入を、もっと治療をという流れは、どれだけ長命になっても変わることがないと予想します。

重田 そして、「自分らしく死ぬ」ことを求めないといけないということになる。でも実際には、病気になって治療を受けて、管につながれたりもするわけで、「こういう死がいいな」と思っていたとしても、なかなかそのようにはできないと思うんです。

自分らしいというのは、そもそも本人にとっては他者からの承認だし、特に死においては「その人らしかったかどうか」を他者が決めることになるのは当然でしょうね。

磯野 さらに言えば、「その人らしさ」「あなたらしさ」というのは、その人を取り巻く道徳と調和している必要性がある。その人らしさとは、その人のことではなく、社会における集合的な価値を扱っていることをはっきり意識しないと、「その人らしさ」「自分らしさ」は袋小路に追いやられると思います。

重田 人間が生きるということには、あらゆる場面でモラルが関わっていて、生や死はその尊厳や意味を、その人自身だけでなく、周囲の人との関わりの中で受け取り、投げ返すことで成り立っていると、最近思います。

質疑応答から

Q オンライン診療の技術的進化と一般の方の受け入れのギャップについてどう思われますか。

重田 オンライン診療の話って、AI診断の話とも関係ありますよね。いくらAIのほうがお医者さんよりも正しい判断をする確率が高かったとしても、絶対にAIには診断されたくないと答える人が多いと言われることがあるじゃないですか。それと少し似たところがあると思います。

私たちはやっぱり対面でのやりとりが好きで、それにすごく期待をしてしまうんですよね。AI診断だと、症状を入力すればすぐに診断がはじき出される。でも、それはやっぱり嫌で、目の前にいるお医者さんに何か言ってもらいたいっていう思いがあるんでしょう。

でも実は今って、EBM(根拠に基づく医療)という考え方が進んで、医師もマニュアルに従って診断しよう、ということになっている。項目にチェックを入れていって、いくつ当てはまればこの病気だ、ということですよね。つまり、お医者さんもAIと同じように診断しろと言われているわけです。でも、それをお医者さんがやってくれるのはいいけどAIにはやられたくないという……。

磯野 これは、患者が医師に対して何を求めるのかに関わると思います。技術の進展によって、オンラインでも相当なことが分かる。でも、多くの患者は「分かる」だけでなく、医師が自分と「関わること」を求めます。

重田 私、持病があって1カ月に1回、家の近くの病院に行くんですよ。そうしたら先生が毎回同じように、背中をトントン叩いたり、聴診器を当てたりするわけです。患者は、それに何の意味があるのかは分からないし、実際には何もやってないのかもしれないんだけど、「何かやってもらってるんだ」という感じは持ちますよね。オンラインだと、その「トントン」もやれないし聴診器も当てられないから、「何もしてもらってない」と思っちゃうというのはあるんじゃないかな。

磯野 この辺りは私自身全く読めないところで、今後メタバース空間で過ごすことが当たり前になり、その中でリアリティを持って主治医に会えるようになったり、ボディシェアリングのような技術を用いて、遠隔で感覚を共有したりできるようになるかもしれない。つまり「トントン」されている身体感覚を持てるようになるかもしれない。そうすると、いい機材を持っている人と、そうでない人の経済格差が露わになる可能性があります。

Q SNSを中心に「ありのままでいていいんだ」という考え方が流行しているのはなぜでしょうか。「ありのまま」を肯定する風潮についてどうお考えですか。

重田 「ありのまま」でいさせてもらえないから、みんなありのままでいいんだと一生懸命言わなきゃいけないというところがあると思います。

あと、かなりきつい状況で働いている人が多いということがあるんじゃないでしょうか。非正規雇用がこれだけ増えてしまうと、「ありのままの自分」なんて言ってられないくらい「疎外された労働」を経験する人が多い。だからこそ、どこかで「ありのまま」と言いたくなっちゃうのかもしれない、と感じます。

Q 自分の周囲にも、「ワクチンを打つのが当然だ」と思っている人と、「遺伝子組み換えされるから絶対に打っちゃ駄目だ」と主張している人がいます。その「正しさ」が衝突したときにどうなるのでしょうか。

磯野 そういうふうに二つの「正しさ」が衝突するときは、大体その二つって同じ構造をしてるんですよね。

重田 そう、極左と極右が似てるみたいな話でしょう。

磯野 ワクチンって、リスクとベネフィット(利益)の差分をみたときに、後者の方が圧倒的に大きいから打ちましょうという話になる。でも少ないながらも予想されたリスクの犠牲になる人はどうしても出てしまうわけです。だから「危ないかもしれない」というのは嘘じゃない。でも、ベネフィットがあるというのも嘘じゃないわけです。

重田 ワクチンを打っている人も、本当は打ちたくないという中間的な人が多いと思うんです。私自身、前に打ったときに副反応で熱が出たし、3回目は打ちたくないと思いますよ。

逆に、打ってないという人の中にも、「でも打ってる人は偉いよね」くらいに思ってる人もいる。別に陰謀論を信じているわけではなく、どちらかといえば打ちたくないから打たない人。ところが、メディアではすごく極端な人たちが強調されちゃってるから二分されているように見えます。実はそこはグラデーションで、特に3回目に関してはどっちつかずの人が一番多いんじゃないかなという気がします。

「正しさの衝突」をしてる人たちが互いにすごく似てるなというのは、私も思いますね。

磯野 鏡像関係とはまさにこのことを指すのだと、対立を見ていると思います。

重田 対立関係を強調して選択へと誘導するメディアの働きは、SNS時代にますます強まっているともいえます。実際には曖昧さや複雑さの中でその都度行為している人が多いのですが、そこに「客観的な」指標を与えて誘導をたしかなものにしようとするのが、統計やエビデンスなのかもしれません。

撮影/三浦咲恵

構成/仲藤里美

プロフィール

磯野真穂 (いその・まほ)

人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。2010年早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。 著書に『なぜふつうに食べられないのか――拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマー新書)、『他者と生きる――リスク・病い・死をめぐる人類学』(集英社新書)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。

重田園江 (おもだ・そのえ)

1968年兵庫県西宮市生まれ。早稲田大学政治経済学部、日本開発銀行を経て、東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。現在、明治大学政治経済学部教授。専門は、現代思想・政治思想史。著書に、『フーコーの穴――統計学と統治の現在』(木鐸社)、『ミシェル・フーコー――近代を裏から読む』『社会契約論--ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ』(ちくま新書)、『連帯の哲学Ⅰ――フランス社会連帯主義』『統治の抗争史--フーコー講義1978-79』(勁草書房)、『隔たりと政治――統治と連帯の思想』『フーコーの風向き――近代国家の系譜学』(青土社)、訳書にイアン・ハッキング『偶然を飼いならす――統計学と第二次科学革命』(共訳、木鐸社)など。

磯野真穂×重田園江

磯野真穂×重田園江

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり