「ジェンダー平等」がSDGsの目標に掲げられる現在、大学では関連の授業に人気が集中し企業では研修が盛んに行われているテーマであるにもかかわらず、いまだ差別については「思いやりが大事」という心の問題として捉えられることが多くあります。

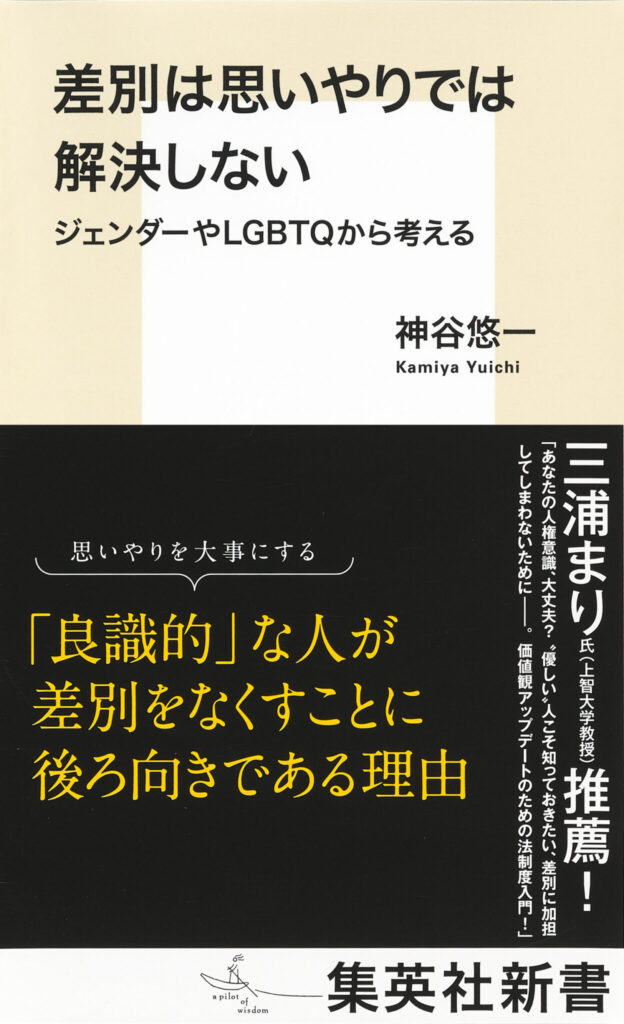

なぜ差別は「思いやり」の問題に回収され、その先の議論に進めないのでしょうか? 女性差別と性的少数者差別をめぐる現状に目を向け、その構造を理解し、制度について考察。「思いやり」から脱して社会を変えていくためにいま必要な一冊が、『差別は思いやりでは解決しない』です。

本書の刊行を記念し、著者でLGBT法連合会事務局長の神谷悠一さん、ゲストに上智大学法学部教授でありジェンダーと政治がご専門の三浦まりさんをお招きした対談を企画しました。

「あなたの人権意識、大丈夫? “優しい”人こそ知っておきたい、差別に加担してしまわないために――。価値観アップデートのための法制度入門!」という推薦文を本書の帯に寄せた三浦まりさんの視点からは、「思いやり」をはじめ差別をめぐる日本の現状はどのように見えているのでしょうか。

もはや「思いやりすら持たない」状況が生まれている

三浦 神谷さんの『差別は思いやりでは解決しない』、タイトルの一言が意味するところを、1冊で論じきっている素晴らしい本だと思いました。

思いやりという言葉にも多義的な面があって、強い者が弱い者を慮っているのではなく、実際には踏みにじっているのに「思いやり」と捉えられていることがある。そういう「思いやり」という言葉の二重性みたいなものが、この本ではいろんなエピソードの中から見えてきます。差別というのは、思いやりではなくもっと普遍的な「人権」によって解決しなくてはいけないものだし、そうすることが可能だということを力強く訴えていると感じました。

ただ最初のほうで出てきた、学生がレポートなどの最後に「(差別をなくすために)思いやりを持ちたい」などと書いてくるこという話には「そうなのか」と少し驚きました。私が大学で教えている学生については、少し違う印象なんです。

神谷 そうなんですか。

三浦 キリスト教系の学校ということもあって、チャリティーやボランティアに興味を持つ人はもともと多くて、たとえば20年前なら、海外の貧困問題に心を痛めてスラムにボランティアに行くような学生がたくさんいました。そこには、海の向こうの「かわいそうな子どもたち」を助けようという、パターナリスティックな「思いやり」が広く存在していたと思います。

ところがその後、日本の経済が悪化して、実は国内にも貧困問題があるということがだんだんと明らかになってきました。同じ日本の中の、自分と「対等」だったはずの人たちですから、海外の子どもたちのように、完全に他者化して「かわいそう」だと上から目線で見ることはできません。それだけに、多くの学生がそこに格差や分断があるという事実を受け止めきれずにいたのが、ここ10年ほどの状況だったように思います。

さらにここ数年は「国内に貧困がある」という現実はもう前提になりすぎて、対話も成立していないように感じています。格差や分断があることは知っている、でも完全に世界が分かれてしまっていて、誰もそこから踏み込んで知ろうとはしない。そこまでの距離感があると、もはやそこに思いやりはないんですね。

つまり、かつては圧倒的な強弱の力関係の中での思いやりがあったのが、「かわいそう」と他者化するほどの力の差を感じられないがゆえに、逆に思いやりも持たない。苦しい状況にあるのは自己責任でしょう、というふうになっている。だから、あまり「思いやりましょう」という言葉を聞かなくなっているんだと思います。

神谷 ジェンダーの問題ではどうですか。

三浦 学生たちに性差別の事例を聞くと、男性に対する「逆差別」の話ばかり出てくるんですね。レディースデーや女性専用列車はおかしいとか、女性は過大な被害者意識を持っているとか……。私が「男女の賃金格差はまだこんなにあるんですよ」というデータを見せても、あまり関心がない。自分は男性と同等に働けるから他人事に感じるか、あるいは子育てと両立する働き方を選んだ結果、女性の賃金が男性より低くても仕方ないと思っているかなと思います。

そういう反応に接するうちに、学生たちは「差別がある」ということを認めたくないのではないか、と思うようになりました。差別をしてはいけないという規範がすごく強くあって、自分が差別されているということにも、差別しているということにも耐えられない。だから「これは差別ではない」と思うことで、心の平穏を保とうとしているような気がしています。

変わり始めた「デモ」へのイメージ

三浦 そこで最近は、講義の入り口で「差別」という言葉を使うことはやめています。まず「男性だから」「女性だから」という理由で嫌な思いや窮屈な思い──このときも、「差別」ではなく「抑圧」という言い方をするんですが──をしたことはないですか、と聞いてみるんですね。そうしたら、男性も女性も経験したエピソードが山のように出てきて、どんどん盛り上がるんです。それで「そういうふうに、いわゆるジェンダーの規範をみんな押しつけられているわけだけど、そこからもっと自由になりたくないですか」と言うと、みんな「なりたい」と言う。そこから差別という話につなげていくことで、なんとか対話を試みようとしています。

神谷 なるほど。すごく参考になります。

多分、三浦先生は20年かけて講義の展開をすごく工夫されているので、学生のほうもきちんと考えるからこそそういう反発も出てくるんだと思うんですが、一通り講義をするだけだとそれも出てこないのではと思います。自分の中の規範みたいなものを問うこともなく、判で押したように「思いやりで頑張ります」という内容のレポートが送られてきているのかなと思っています。

ちなみに、一部のすごく知識や関心がある学生を除いては、デモやロビイングなどの権利獲得運動の話になったとたんにシャッターが下りるような感じもあります。「ロビー活動で、同じ国会議員の事務所でも、そこのカラーによって、許される服装と許されない服装が変わります。たとえば……」なんて、興味を引きそうな話から解きほぐしていくんですけど……。差別の話をしたとたんに「政治の話ですか」と引かれてしまうこともあります。

三浦 私の周りでも、そうした運動にシンパシーを抱く人は一部かもしれません。ただ、デモに対する拒否感は、この2年くらいでガラッと変わりましたね。

神谷 本当ですか。

三浦 2015年ごろに安保法制反対のデモが広がっていたときも、学生たちの間では「公道で大きな音を出したりして迷惑な行為だ」という反応がほとんどでした。でも最近は、グレタ・トゥーンベリさんやその呼びかけで始まった「Fridays For Future」など、同世代の行動をポジティブに見ている人が多いですね。かつてのデモの写真なんかを見せると、「日本でもこんなにデモに集まったことがあるんですか」と驚かれます。

きっかけの一つは、「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグで広がった「ツイッターデモ」かもしれません。あれで結局、改正案は廃案になりましたよね。デモは迷惑行為と思っていたけど、ツイッターで発信するなら別に迷惑ではない、自分でもリツイートだけなら簡単にできるというので、「デモ」という言葉の意味が一気にポジティブに変わった。しかもそれで効果があるんだということで、一つの成功体験になったんだと思います。

そういう成功体験がもっともっとあれば、学生たちの感覚もだいぶ違ってくると思うのですが、他にはあまりないので「やっても意味がない」という諦めも根強くて。でも、デモに対する意識全体は少しずつ変わりつつある気がしているし、私も「できることはたくさんある」と伝えていきたいと思っています。

私たちはずっと「権利を主張するのはわがまま」と教わってきた

三浦 この本はやっぱり、大学1〜2年生に読んでほしいという思いで書かれたんですか。

神谷 そうですね。あとは企業です。企業の人たちは、「差別をなくすには思いやり」だと思い込んでいるという点では大学生より「手強い」ことも多い。そういう人たちにも読んでほしいという思いがありました。

三浦 今は企業にも女性社員が多いし、「女性活躍」を掲げてジェンダー研修をやったりしているのに、それでもやっぱりそういう話になっちゃうんですか。

神谷 そうですね。たとえば、ある社員研修に講師として伺ったとき、開会挨拶でその会社のトップの方がご自身の話をされたんです。その内容が、せっかく聞いている人にアンコンシャスバイアス(無意識に抱いている偏見)に気づいてもらえるようなエピソードだったにもかかわらず、最後の締めくくりは「だから、思いやりを持って取り組みをしていきましょう」でした。

三浦 「だから」の前と後が全然つながらないですね。

神谷 その後の講演の中ではさりげなく「アンコンシャスバイアスは思いやりでは解決できませんよ」とフォローしたのですが……そういうふうに「思いやり」でまとめられてしまうことが、企業の場合は大学よりもっと多いと感じます。

三浦 以前、授業参観で小学校の道徳の授業を見学したことがあるんですが、人権教育ではなくてパターナリズムの思いやり教育だと感じました。日本で、どんなに「人権」を語ってもすべて「思いやり」に回収されていってしまうというのは、道徳教育しかやってこなかったということの「帰結」なんじゃないでしょうか。

神谷 単なる気持ちの問題を超えて何かアクションを起こすとか、そういう話は道徳の授業には出てきませんよね。僕が自分の受けた授業で覚えているのは、いろんな人の顔写真が載っていて、「さまざまな人がいて、みんな平等です、互いに思いやりましょう」みたいなことを書いてあったページ。完全に他人事というか、「そんな人もいるんだね」で終わってしまった記憶があります。日本社会は、そういう教育をずっとやってきたのかなと思いますね。

三浦 私たちはずっと「権利を主張するのはわがままだ」と教わってきていると思います。その場の和を乱すのはよくないという社会規範が非常に強くて、場の空気や雰囲気を感知する能力が異様に発達させられている。それでもなんとか声を上げようとすれば、「和を乱す人」として制裁を下されてしまうわけです。

人権を守るためには、まず「相手の声を聞く」こと

三浦 こういう文化の中で「あなたには権利があって、いやなことはいつでもノーと言っていいんだよ」と教えることは非常に難しい。それで結局「相手を思いやりを持って労りましょう」とまとめてしまうことになるんだと思うんです。でも、それは人権を守ることでは全然ない。人権を守るためには、思いやる前に相手の声を聞くことが重要です。その人が何を求めているのかを思い違えたまま思いやろうとするということは、ときにすごく残酷なことでもあるから。でも、そういうことを私たちは教わってきていないんですよね。

神谷 「声を聞く」ことをされた経験がないというのは、LGBTQ当事者にもよくある話だと思います。声を聞いてもらったことがない、制度や規範、組織、すべてから排除されてきている、そういう感覚を持っている人が多い。だから、声を上げることである意味でそこに入っていくことができる、今の状況から改善されるという希望を持てない人もいるんだと思うんですね。

私の知人に、安倍元首相を強く支持していた人がいるんですが、その人のライフスタイルは、ベンチャー企業に勤めていて、同性パートナーと暮らしていて、服装や髪もカジュアル……というもので、どう考えても安倍さんやその背景となる右派の政治思想とは相容れないんです。でも、とにかく支持するのは「保守」だという。もしかしたら、差別や偏見のような、世の中で指摘されている問題と自分の生活実態を接合してしまうと、自分が「排除される側」だということと向き合わなくてはならなくなるから、「多数派である自分」を守るために、できるだけ多数派に乗っかろうとしているのではと感じました。そういう「多数派に立とうとする」傾向は、マイノリティであるがゆえに非常に凝縮されて強くなっているケースも、たまに見受けられます。

三浦 女性である杉田水脈議員が、障害者やLGBTQに対する差別的な発言をするというのと同じパターンですよね。あるカテゴリにおける差別には当事者としてあらがうけれども、他のカテゴリにおいては共闘するのではなく、むしろ自分が強者であろうとする。自分の当事者性における欠損を埋め合わせようとするような形で、かえって強者の論理に巻き込まれてしまうことがあるんだと思います。

そうではなく、カテゴリを超えた普遍的な人権というところでつながっていったほうが、社会全体ももっと住み心地がよくなるよということを、どう伝えていくかが課題ですね。

差別をしてしまうことは、誰にだってある

神谷 一方で、2015年に「LGBT法連合会」が立ち上がって、LGBT差別禁止法の制定などを求める活動を続けていく中で、当事者の間のポジティブな変化も感じています。設立当初は「L、G、B、Tのそれぞれが、みんなで集まって活動するなんて信じられない」という声もまだありましたから。ほんの少しであっても、声を上げることで変わった、改善したという運動の成功体験や「承認」が、一人ひとりの精神面での余裕をうみ、自己肯定され、次につながる、そんな好循環が生み出されつつあるのかな、と思います。

三浦 その背景には、プライドウィークとかレインボーパレードのようなイベントの広がり、あと五輪憲章の中にも「性的指向による差別の禁止」が謳われたこともあるのではないかと思うのですが、どちらも非常に商業主義的な面がありますよね。そのように、LGBTQの問題がビジネス利用されることについては、神谷さんはどう考えてらっしゃるのでしょう。

神谷 私自身も「どうなんだろうな」と思うところはあったのですが……ただ、2015年あたりから、一見関係のないテーマを議論している国の審議会で、同性カップルについての話が当たり前のように出てきたりするのを見かけるようになりました。「社会の中で周知される」というのはこういうことなんだな、と感じました。その意味で、商業的な訴求が社会を変えることもある、これも一つの手法なんだなと思いました。

たしかに、利用されるだけで中身がない、質的に変化をもたらさないまま終わるという危険性もありますが、逆に言えばちゃんと中身を詰めて変化をもたらす仕掛けがあれば、いい変化ももたらされるし、ビジネスを通じてでしか開かない扉が開くということもあり、大事なのかなと。今、経団連なども「差別禁止」と提言していますけど、仮に建前であったとしても「経済界はこう言ってるんだから、ちゃんとやってくださいね」と企業に言えるじゃないですか。

もちろん、あまりに中身が伴わないと、旗は掲げたフリだけで何も変わらず終わるということになってしまう。ビジネスの文脈から排除されがちな層をどう考えるかも含め、気をつけなければいけないことも多いとは思います。そうならない仕組みを社会全体でどう考えるかですね。

本の中も少し触れましたが、日本にも男女雇用機会均等法をはじめ、差別を禁止する法制はいくつかありますが、実際にはその「禁止」が徹底されていないんですよね。労働局に駆け込んでも、企業に電話が行くだけで、企業が「ちゃんとやっています」と答えたらそれで終わってしまうとも聞きます。法律はあっても実効面が穴だらけで救済されない、そういうことが何十年も続いてきているんですよね。

三浦 しかも、日本においては「あなたは差別をしている」と言われることはものすごく不名誉で、一度そう言われてしまうともう修復ができない気がして、徹底抗戦しなくてはならないという感覚がある。だからより話がこんがらがるというところがあるような気がします。

たとえば、この例えはあまりよくないのかもしれないけれど、人の足を踏んだらみんな謝るじゃないですか。「あ、ごめんなさい」って。それと同じで、自分にはそのとき見えていなかったけれど、差別するような言い方をしちゃったんだなと分かれば、謝ればいいはずなんですが、なぜか差別となると「ごめんなさい」にはならなくて、徹底抗戦になりがちですよね。

「謝ればいい」というのは、差別を軽く考えるということではなくて、神谷さんも本の中で書かれていたように、誰だって差別してしまうことはあるわけです。だから、時には自分の過ちも認めながら、常に学ぼうとしなきゃいけない。そう考えたほうが、ずっと人は理解し合えると思うんです。

神谷 中身が同じでも、差別禁止法と平等法では受ける印象、ポジティブさが違うと言われたこともあったのですが、それもおっしゃるとおり「差別と言われたら終わり」という感覚があるからかもしれませんね。

三浦 本当は同じことを言っているんですけどね。「差別禁止」「差別撤廃」という言葉には、劣位に置かれた人たちがマジョリティである自分たちの権利を奪い取っていく怖いもの、みたいなイメージがあるのかもしれません。

なぜ日本の差別禁止法制は「穴だらけ」なのか

神谷 そういえば以前、役所から「差別禁止よりもポジティブアクションを優先したい」と言われたこともあります。「均等法もすでにあるのですから、それをどう徹底するかが大事なんじゃないですか」と言ったのですが、「いやいや、ポジティブアクションなんです」と。

もちろん、ポジティブアクションによって差別を質的に是正していくということもあり得ると思いますが、穴だらけの禁止法制をどう改善するのかという方向には行かずに、穴だらけの禁止法制のままポジティブアクションを進めるのかというのはおかしいのでは、と思いました。

三浦 それってまさに「思いやり」という感じですね。差別構造そのものは変えず、差別を徹底的に糾明する手段も与えないけれど、かわいそうだから温情的に何かをしてあげる、下駄を履いていいよと。それによって、相手が社会的に劣位にあるという構造を再生産する仕組みになっているということが、すごく嫌らしいと思います。

神谷 ちなみに三浦先生は、第二次安倍政権下で進められた「女性活躍推進」に関してはどうお考えですか。

三浦 あれは、社会政策というよりは経済政策として打ち出されたものでしたよね。経済的に「使える」女性活用だけはやるということ。でも、蓋を開けてみれば結局は、単に非正規雇用の女性が増えただけでした。結局のところ、本当に活躍できた女性ってどのくらいいたの? という話だったと思います。

この「女性活躍推進」は、いわゆるリーン・イン・フェミニズム(女性が企業や組織の中でもっとリーダー的な地位を占めていくことで、女性全体の地位を向上させようという考え方)だという見方もあると思います。でも、英米でリーン・イン・フェミニズムが一定の支持層を得ているのは、女性の経済的な自立や新自由主義のもとでの対処策が一部の層には恩恵をもたらしているからですよね。日本ではそれさえ実現していないわけで、そこに英米的な批判をそのまま横滑りさせてしまうと、本質を見誤ってしまうのではないかと思います。

私は、日本の「女性活躍推進」は経済政策でさえなかったと考えています。安倍政権が、自分たちの押し進める復古的な国家家族主義を取り繕い、国際社会からの非難の目にさらされている日本軍「慰安婦」の問題から目をそらすために打ち出した外交戦略、政治プロジェクトだったと思います。その面ではある程度成功したともいえるでしょう。安倍さんが亡くなった後にヒラリー・クリントンから「安倍氏は民主主義を尊び経済発展には女性の参加が不可欠と強く信じていました」なんていう、調子っぱずれな弔辞が来たのも、だからですよね。

神谷 なるほど。それにしても、その「女性活躍推進」も含め、先ほどから話に出ているように、どうして日本における差別禁止法制は、非常に緩くて「穴だらけ」のままここまで来てしまったのでしょうか。

三浦 私は、ずっと保守政権が続いてきたからだと思っています。

神谷 政権交代がなかったからということですか。

三浦 そうです。他の国でも、保守政権下ではやはりなかなか取り組みは進んでいない。でも、中道左派政権のときに取り組みが進められ、それが制度化される。その後また保守政権に戻ったとしても巻き戻しはされないので、その繰り返しで徐々に前に進んできているんだと思います。

一方、日本では政権交代がほとんどなかった上、特に80年代以降は革新自治体がどんどんダメになって保守回帰志向が進み、90年代以降は政権が新自由主義傾向を強めてきました。一応は「国際規範に合わせなきゃいけない」ということで、人権に関する国際条約に批准したりはする。でも、それは保守派の許容できるぎりぎりの範囲の中でのみであって、根本的なところは常に迂回されてきたわけです。国際条約上、取り繕わなくてはならない言葉には配慮しつつ、でも中身はできるだけスカスカにしていく、そういうやり方で差別禁止法制が作られてきた。その結果が現状なのではないかと考えています。

神谷 上から目線の思いやりではなく、平等に向けた制度が重要であり、その制度も穴だらけのものから、実効性を伴うものに変えていく必要がありますね。この長年の課題を多くの人と共有し、ジェンダー平等に向けた歩みを早めなくてはいけません。今日はありがとうございました。■

撮影/甲斐啓二郎

構成/仲藤里美

プロフィール

神谷悠一(かみや ゆういち)

1985年岩手県生まれ。早稲田大学教育学部卒、一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。LGBT法連合会事務局長、内閣府「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」構成員、兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザー。これまでに一橋大学大学院社会学研究科客員准教授、自治研作業委員会「LGBTQ+/SOGIE自治体政策」座長を歴任。著書に『LGBTとハラスメント』、『差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える』(ともに集英社新書)などがある。

三浦まり(みうら まり)

1967年東京都生まれ。政治学者、上智大学法学部教授。カリフォルニア大学バークレー校政治学博士課程修了。Ph.D.(政治学)。東京大学社会科学研究所研究員などを経て現職。著書に『私たちの声を議会へ――代表制民主主義の再生』(岩波書店)、共著に『しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム』(梨の木舎)、『生きづらさに立ち向かう』(岩波書店)、『女性の参画が政治を変える―候補者均等法の活かし方』(信山社)など多数。

神谷悠一×三浦まり

神谷悠一×三浦まり

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり