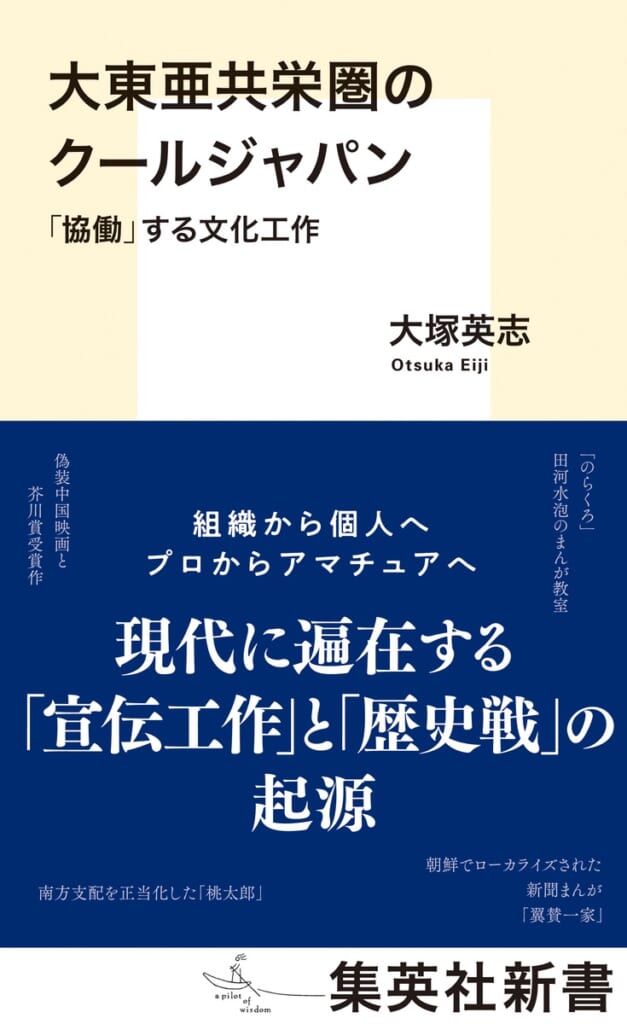

3月17日に刊行された『大東亜共栄圏のクールジャパン―「協働」する文化工作』(集英社新書)。本作では、まんがやアニメ、映画、小説が、第二次世界大戦中において、アジアへ向けた国家喧伝のツールとして用いられていたことを歴史的に検証している。

著者の大塚英志氏は、『大政翼賛会のメディアミックス―「翼賛一家」と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『「暮し」のファシズム―戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩書房、2021年)など、戦争やファシズム体制へ国民を誘導するためのプロパガンダを論じた著作を発表してきた。

第二次世界大戦中のアジアへのプロパガンダを調べるなかで、明らかになった戦時における宣伝工作の本質とはなにか。著者に訊いた。

大塚英志氏

【作者も読者も戦争に協力させられる】

これまで大塚さんは、戦時下の日本のメディアの研究をされてきましたが、『大東亜共栄圏のクールジャパン』では日本国内のことではなく、外地、すなわち植民地や占領地での文化工作が中心になっています。

本書の冒頭では、戦時下日本のプロパガンダ新聞まんが『翼賛一家』のキャラクターが海外の植民地・占領地でも使われていたことが指摘されていますね。

もともと『翼賛一家』は戦時下、国民に模範的な生活や隣組などを推奨するために作られたまんがです。

そこにはプロアマ問わずさまざまなまんが家が参加していましたが、当時すでにプロの作家だった長谷川町子も『翼賛一家』を描いていました。『翼賛一家』に登場する家族は、いわゆる当時のステレオタイプな日本人像を描いているので、お父さんの髪の毛は薄く、女の子は全員おかっぱ頭です。それが『サザエさん』の磯野一家の基になっていることが明らかなわけですが、そのような「古き良き日本の風景」と思われている戦後の町内だとか、標準的家族のイメージ、あるいは『サザエさん』を中心とした戦後の新聞まんがは、実は『翼賛一家』から生まれたものなのです。

そうしたまんがを用いて国家が望む生活様式を啓蒙する政策は、対アジアに対しても行われていました。台湾では、台湾の人たちを日本人化するための皇民化政策の中で、台湾版の『翼賛一家』が作られていきます。また、中国では、北京漫画家協会と日本の新日本漫画家協会の各国のまんが家集団と協働し、宣伝工作をおこなっていたことも、近年になってわかりました。

戦時下の日本の国策により、各地のまんが家たちは組織され、それを政府は文化工作の要員として使っていたのです。ちなみに漫画家協会というとパブリックなものに聞こえますが、今でいう同人誌のようなものです。今どきの同人誌というと1人で作っている場合も多いのですが、かつての同人誌は数人、10人、20人、30人ぐらいのグループで作っていた。その同人誌グループのような非公式な集団を、国策推進のために取り込んだのです。

一方、朝鮮半島では『翼賛一家』とは別のキャラクターが使われていたそうですね。

朝鮮半島が特異だったのは『翼賛一家』のキャラクターをローカライズさせ、『朗らか愛国班』という新たなまんがを生み出したということです。このまんがは、日本人一家と朝鮮民族一家の2家族が出てきて、そしてその双方が「愛国班」、いわゆる日本の「隣組」のような制度を通じて交流していくという設定になっています。

朝鮮半島では皇民化政策として、創氏改名や国語常用化などがおこなわれていくのですが、その一環として『朗らか愛国班』は創られました。ですから、まんがに登場する朝鮮民族一家は「金山」という日本風の姓になっている。この金山一家と日本人の敷島一家という二つの家族のキャラクターを設定し、そして日本語普及のために作った総ルビつきの新聞で連載された。さらに日本人向けのプロパガンダ雑誌にも『朗らか愛国班』は連載されていましたが、その連載ページだけは、比較的言葉が平易で、総ルビつきになっている。つまり『翼賛一家』を巧妙にローカライズすることで、朝鮮半島の人々を日本人と「同化」させようとしたわけです。

そして読者たちも、この『朗らか愛国班』のキャラクターを使ってポスターを作ったりしたことがわかってきました。こうして多メディア展開をしながら、読者にも二次創作をさせていく。これは『翼賛一家』を用いて日本でおこなわれたことでもあります。

こうした事実が明らかになったのは、2020年の初頭です。台湾などでは『翼賛一家』が現地の新聞に載っていたことがわかっていたのですが、韓国はいくら調べても出てこない。韓国では抗日運動の強さから見て、『翼賛一家』はなかったのかなと思っていたら、それどころか、むしろ日本の国策に沿ってローカライズをさせられていたんだということがわかって、そのことにかなり茫然としました。

地域ごとのローカライズ、という話がありましたが、本書の第二章では満州で漫画教室が開かれていたということも書かれています。

満洲の開拓村では、子どもたちに漫画を教えていくことで、プロパガンダの要員を作っていくことがおこなわれていました。

先ほども触れたように、すでに漫画家たちが育っていた北京などでは、現地の漫画家たちを組織し、そして日本の漫画家たちとの交流や協働という名目で、国策に合流させていけばよかった。しかし、既存の日本人の漫画家や現地の作家だけだと、そうしたプロパガンダはいま一つ機能しない。だから作家を育てるところからしなければいけないという機運が高まって、台湾や中国本土や、朝鮮半島では漫画教室が盛んに行われていました。

その流れを汲んで、満洲では漫画教室が満洲の開拓村で少年義勇兵(16~19歳の少年開拓移民)に向けて開かれ、その講師を務めたのが『のらくろ』の田河水泡と『タンクタンクロー』の阪本牙城でした。なぜ田河と阪本が選ばれたかといえば、『のらくろ』や『タンクタンクロー』の読者たちが少年義勇兵に応募できる年齢に達していたからです。田河は戦争動員ためのまんがを描かされていたことがしられていますが、満州を訪れてまんがを教えることになった。阪本の場合は自らも満洲に住みながらまんがを指導し、結果としては現地の雑誌にプロパガンダまんがめいたものを教え子たちの何人かが発表もしていく。そうした流れが生まれたのです。

【上海偽装映画製作事件というドラマ】

第三章の「上海の文化工作者たち」で触れられているのは、戦時下の上海で起きた偽装映画製作事件です。映画による文化工作にかかわった日本人と中国人たちのドラマが描かれています。

このテーマはずっとのめり込んでいて、ようやくまとまった資料が出てきたのですが、それがあまりにも膨大で今回の本には5%も使っていないかもしれません。本書で「市川文書」と呼んでいる資料はその一つです。これは当時の東宝の総務課長だった市川綱雄という人による、戦時下の映画製作会社の記録です。

市川は東宝の録音技術士として日本の映画史で触れられる人物の1人ですが、基本は裏方の総務畑でキャリアを重ねた人のようです。彼は優秀な事務方として業務にかかわるすべてを記録していた。陸軍の関係者と東宝の本社が電報でやり取りしている様子だとか、出納簿、それこそ風呂代にいくら使ったかとか、誰にいくら払ったかというようなことまで克明に記録している。そこから東宝が戦時下の上海で行っていた文化工作が浮かび上がってきます。

つまり、当時の東宝は文化工作機関だったのです。これは言いがかりとかではなくて東宝のパンフレットに営業広告として、宣伝工作とか堂々と書いてあります。市川の記録は、おそらくは終戦時に現地で焼却処分しなければならなかったものだろうと思われるのですが、なぜか、本人なのか誰か別の人なのかわかりませんが日本に持って帰ってしまった。

それがめぐりめぐって大塚さんの手に。

資料はまだまだ出てくるかもしれませんが、この中で圧倒的に面白いのが、1938年の上海で東宝と軍部が中国製と偽って映画を製作した、いわゆる「偽装中国映画」に端を発する事件です。

軍部の依頼で東宝の第二制作部長だった松崎啓次がプロデューサーとなって、上海の大衆向けの文化工作として現地の映画人を巻き込んで偽装映画をつくった。

この偽装映画作りにかかわった一人に劉燦波(りゅうさんぱ)、本名は劉吶鴎(りゅうとつおう)という人物がいます。この人は台湾生まれですが、当時の台湾は日本統治下だから日本国籍でした。彼は東京の青山学院を出て上海に渡り、出版事業をしたり、ジガ・ヴェルトフ(同時代のソ連の映画監督・先鋭的な撮影技法で知られる)の『カメラを持った男』から影響を受けた作品を台湾で撮影していたり、新感覚派の作家として横光利一の流れをくむ作家でもあったりとか、とにかく最先端の文化人だった。一説には李(り)香蘭(こうらん)(当時中国名を名乗って活躍した人気女優、戦後は本名の山口淑子として日本で芸能活動の後、参議院議員)の恋人だったという話もあります。

ただ、自身が関わった偽装映画が、日本の文化工作であると中国の人々にばれてしまい、ついには漢奸(中国人から見て裏切り者)として暗殺されてしまう。

この事件自体が、まるで歴史ドラマのようです。

東宝の松崎は、劉への追悼の意味を込めた映画『上海の月』を製作するのですが、そこに多田裕計という作家が絡んできます。劉の追悼文は親交のあった松崎ではなく多田が書いている。この多田は戦時体制にどっぷりつかった人物でありながら、一方で横光利一の後輩のような存在でもあり、劉と同じく新感覚派の作家です。しかも、上海において隣組のような役割を果たした、青年団運動の中心的な文学者でありました。その多田が劉の追悼文を書き、そして劉暗殺事件を連想させる場面を含んだ小説『長江デルタ』で芥川賞を、先輩格である横光の強い推薦によって受賞する。

松崎の映画『上海の月』と多田の小説『長江デルタ』は同じ内容ではありませんが、両方から受ける印象はどこか重なってくる。そこに、劉燦波の暗殺というニュースや殺された劉は李香蘭の恋人だったのじゃないかといったゴシップなども重ね合わせると、大がかりな印象操作を含んだメディアミックスが成立するのです。

【無自覚なまま巻き込まれる】

つまり、文化工作者たち自身がアクターとなってしまうと。

そういうことです。劉燦波の暗殺は偶発的な事件です。また、松崎が映画『上海の月』に劉に対する追悼の意味を込めたのは、私的な友情の発露かもしれませんし、多田が小説『長江デルタ』を執筆した動機は作家としての野心だったかもしれない。ただ、映画や小説は、それ自体が文化工作のためのツールになってしまう側面があり、作り手たちも巻き込まれてしまうメディアミックスが仕掛けられていたのです。

そもそも、この偽装映画事件は、それぞれの専門領域では、映画史の中でも、文学史の中でも、プロパガンダ研究にとっても、当たり前のことだったんです。多田の戦争協力については文学研究の方ではある程度わかっていた。けれども文学史の研究者たちは、多田の映画への接近を書かない。逆に映画史の側から見ると、この偽装映画事件は知られてはいたけれども、戦後映画史の中では松崎啓次が勝手にやったことみたいな話にまとまっていた。つまり、ただ、その自明だと思われていたことを、統合しながら時代背景をふまえてまとめることで、初めて戦時下のメディアミックスの全貌が見えたんです。

メディアミックスというのは個人の思惑を超えて、無自覚に巻き込まれてしまうこともあるのですね。

第四章の「大東亜共栄圏とユビキタス的情報空間」では、1942年に柳田國男『桃太郎の誕生』が復刊されたことにふれ、巧妙にメディアミックスが張り巡らされたことについて書きました。柳田のこの本はもともと1933年に刊行されたものでしたが、それが復刊されたこの時期は、「桃太郎」をモチーフにしてアニメ映画、演劇、音楽などのメディアミックスにより日本の南方統治(日本軍の南方侵攻)を正当化する国内向けプロパガンダが始まった時期にあたります。そうしたなかで柳田の『桃太郎の誕生』が復刊されたということは、やはりメディアミックスの一環として利用されたと考えていいでしょう。『桃太郎の誕生』は、昔話「桃太郎」をはじめとする日本の昔話を世界各地の伝説・昔話と比較することで、日本の文化の固有性を探るという趣旨でしたが、42年の復刊にあたり新たに書かれた序文「改版に際して」では、柳田は次のように書いています。

「争ふべからざる両者の類似がもし有りとすれば、記録こそは少しも無いけれども、一度は共に住んで教へ合つたことがあるか、さうで無ければ人間の自然の性として、いつかは同じ様な空想に遊ぶ階段を経、しかもその思ひ出を永く失はないといふ癖を共通にしているのである。」

つまり、大東亜共栄圏内に日本の民話に似た説話を見つけることで、日本とその植民地がもともと同じ文化圏にあったことの証明となるということです。これは日本の植民地支配の正当性を主張するために当時よく使われたレトリックです。

漫画や映画、小説などだけでなく、学術までも動員してメディアミックスが展開されたわけですね。

そう、だから手塚治虫が少年時代を回顧して、自分は桃太郎を描いてデビューしたと言っていましたが、この潮流の中であればそれも当然で、なるほど、当時受け手だった彼も作り手として動員されたのだなと思うのです。そうしたことは、漫画史、映画史、文学史などそれぞれの専門分野では知られていたことです。この3部作での僕の仕事は、一つ一つは自明のことをまとめるとこう見える、そのときに文化工作だとか、メディアミックスみたいな概念を使っていくと、最終的には多分これが実情なんじゃないの?ということが現れてくることを示すことにありました。

【戦争に感動を求めてはいけない】

情報空間の話に引き付けての話題にはなりますが、今、ロシアによるウクライナ侵攻に多くの人が耳目を奪われています。もちろんロシア側がウクライナ側に一方的に攻め込んでいる状況で、ウクライナの方々には大いに同情しますが、一方で、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の舌戦を聞くと、両方ともSNS時代に合わせた宣伝合戦をしているというふうにも見えます。

ついこないだも「歴史戦」みたいな言い方がSNS上で流行っていましたし、文化工作や宣伝工作が、SNS上ですごくカジュアルになっていますよね。今まさにそのカジュアルな宣伝戦が現実の戦争に持ち込まれています。日本もそのプロパガンダ合戦に距離を取ることができずに巻き込まれているわけですが、宣伝戦の渦中に国際社会を巻き込んでいくのが戦時プロパガンダなんだと冷静に認識する視点が必要です。

もちろん、ウクライナのほうが侵略された側だし、対プーチンではゼレンスキーが正しいように見える。ただ、第三者である日本が彼らの宣伝戦に巻き込まれて、今度は自分たちの国の選択を間違えるようではいけない。ゼレンスキーの国会での演説が、どのような世論が巻き起こって、それがどのように選挙に使われていくのかはもうシナリオとして目に見えていたじゃないですか。

案の定、国会演説の後、山東参院議長が「閣下が先頭に立ち、貴国の人々が命をも顧みず、祖国のために戦っている姿を拝見して、その勇気に感動しております」と、いささか上ずった調子でぶち上げました。

ウクライナ市民が市内にとどまり市街戦のため銃を持つ姿が「美談」として日本でも報じられているけれども、ゼレンスキー演説や戦争美談報道が有権者の戦争認識を情緒的に作り替えて、改憲論などに与える影響は大きい。戦争に感動を求めたらダメだし、それによって自らの政治的な選択を間違えてはいけないという自制が、ぼくたちには必要だと思いますね。

※本インタビューは週プレNewsに掲載されたインタビューに、大幅な加筆・修正をおこなったものです。

聞き手・構成:広坂朋信

撮影:内藤サトル

プロフィール

大塚英志

大塚英志

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり