斎藤茂吉、高浜虚子、高村光太郎…作家たちの戦争責任を問いたい

柳 もちろん虚子は巨人で、作品自体には舌を巻くところもおおいにあるんですが、あれはあれでやはり権威だから、そこはみんなして撃てばいい。

佐高 しかも、本の中ではそこまで触れなかったんですが、それこそ岸田(文雄首相)のバカ息子じゃないけれども、世襲になってるんですよ。ホトトギスは今、四代目の曾孫になっていて、ちょっと「ええっ!?」と思ってしまうくらいの広がりになってるわけです。

柳 じゃあ、それはもっと暴いてもよかったですね。戦前戦後、権威の場所に居続けた人を在野から撃ち続けることは必要な作業だと思いますし、彼らは彼らで「よし、撃ってこい」という立場だから、入れてもよかったかもしれませんね。逆に私、読んでいて思ったんですが、佐高さんはずいぶん高村光太郎に甘いな、と(笑)。

佐高 (斎藤)茂吉よりはまだましだろう、と思うんですよ。

柳 そうですかね。私などにすれば、芸術家にとって一番怖いのは、やはり自分の作品を消されてしまうことで、高村光太郎のように地方へ引っこんじゃうという肉体的な苦痛は、そんなにたいしたことではないだろうと思ってしまうんですよね。

佐高 なるほど。

柳 佐高さんがリブロポートの「シリーズ 民間日本学者」で取り上げておられた下村湖人の『次郎物語』に、次郎が火薬をいたずらして怪我をしたとき、本当は悪いことをしているんだけど皆がお見舞いに来てくれる。でも、おじいさんだけは絶対に来てくれない、という場面がありませんでしたっけ。そのときに次郎は「こうやってみんなにちやほやされているんじゃなくて、自分は悪かったということをちゃんと謝りに行かなきゃだめなんだ」と反省する。子供の頃に読んだものなので記憶は曖昧なんですけれども、そこで書かれていることの意味を考えると、戦争が終わって地方の隅っこに引っ込んでしまった高村光太郎は、なんだか甘えた二代目のボンボンみたいにも思えてくるんですよ。

佐高 藤沢周平が、同郷の茂吉に対してやけに厳しかったんですよね。その反動か、光太郎を評価してるんです。

柳 本業が医者だからなのかもしれませんが、茂吉にはプロ意識のようなものが感じられないですよね。「プロの歌人として、自分がこの言葉で新しい世界を生み出していくんだ」という特権的な意識が薄かったような気がします。部外者の勝手な妄想ですが(笑)。

佐高 ああなるほど。その見方は面白いなあ。

柳 そこに行くと高村光太郎は逆に、戦前は少なくともポーズとして「自分はこの言葉で世界を拓いていくんだ」という態度を誇示していた。『緑色の太陽』とか。その挙げ句の戦争責任だとすれば、茂吉の場合はおそらく「自分は専業ではないし、これで世界を拓いていこうと言った覚えもないよ」という感じだったような印象があります。

佐高 たとえば大石誠之助のように殺された人がいる一方で、生き残った人たちはみんな責任の感じ方が中途半端ですよね。

柳 逆に、剣花坊にはちょっと厳しいなあとも思いました(笑)。

佐高 自分の専門分野に近いところだと、厳しくなったり甘くなったりするものなのかもしれませんね。実は私の親父が書家で短歌をやっていて、茂吉の孫弟子だったんです。私はそういうものは作らないんだけど。そういうこともあって、茂吉に対して厳しくなっているところはあるのかもしれないですね。

柳 戦後に一度、きちんと戦争責任を清算してもよかったとは思いますね、茂吉も高浜虚子も。

佐高 西条八十や古関裕而、ああいう人たちの戦争責任もあまり問われていないですよね。

柳 西条八十については、この書籍の冒頭でも触れていますね。音楽の世間に対する影響力は、ナチスの場合もそうですけれども、音楽を使うことによって民衆を統合していくという側面があるので、音楽家の人たちは、ひょっとしたら言葉を扱う作家以上に大きな責任があるのかもしれません。

佐高 ところで、近年は私のような批判派に対して厳しいというか、「批判ばっかりしている」とか「たまには褒めろ」とか、そういう声をやたらと聞くんですよ。批判を嫌って褒めているものを読みたがるような、そんな風潮を柳さんは感じないですか。

柳 褒めているもので心地よくなりたい、ということなんでしょうね。私もここまでのキャリアの中で「柳さんは政治的なことを書かれるので、うちでは書いていただけません」と言われたこともありますから。21世紀にですよ(笑)。

佐高 政治や社会に関係ない話っていったい何なんだ、ということですよね。

柳 そうなんですよ。それじゃ小説は、社会的関係性のない人間しか書けないということになる。ほんと、何なんだ、それはという話ですよね。

少し話題が戻りますけれども、昭和12年当時の戦時下で国民を煽った標語を鶴彬の物語を書く時に調べたんですが、「国旗とラジオは家ごとに」「東亜の平和のために銃後の守り」といった標語を、今で言えば電通のような名前のない人々を使って、それこそ「暴支膺懲」もそうですけれども、権力はプロパガンダとしてそういった言葉を出してくる。

それに煽られて、社会の雰囲気が戦争へ向かっていけいけどんどんになってゆく。では、その言葉を出してきたのはそもそも誰かといえば、やはり時の権力だと思うんですよね。そして、そうやって権力が流布させた言葉が名のある人のものであれば、名前が出ていた人たちは結果責任を取っていくしかない。

さきほども言いましたが、後世に生きた人間は国家が殺した人々のことを「おまえらはこの人たちを殺したよね」と言って取り上げ続けていく。それを面白く読んでもらえるようにするのが小説家の仕事だ、と思います。『太平洋食堂』では、幸徳秋水や管野スガをよく描きすぎてるんじゃないかという批判も一部から受けたんですが、「いやいや、この人たちは国家に殺されたんだよ。織田信長や徳川家康を書くわけじゃないんだから、彼らをヒーローとして描くことは、後世を生きる我々の責任なんだ」というのが私の考えです。

最近まで週刊ポストで連載していた作品は、1952年から72年頃までの時代が舞台で、後半では中野好夫と小林秀雄の戦争責任の取り方の違いを書いたんですが、その時は編集者から「小林秀雄をこんなに批判して大丈夫ですか」と一応聞かれました。「いや、大丈夫も何も、構わないよべつに。小説なんだから」って答えたんですけれども。

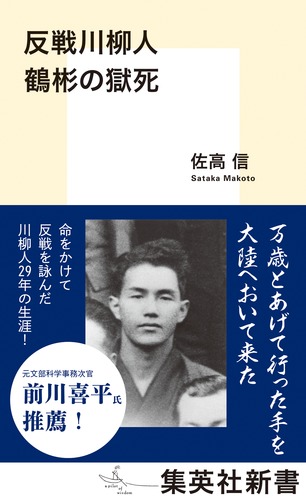

佐高 編集者はむしろ煽ってほしいですよね、止めないで(笑)。今の世の中は、先ほど柳さんがおっしゃった、まさに「暴支膺懲」じゃないですか。それに対してどうやってこちらから撃ち返すか。それが鶴彬を押し出したいと思った理由のひとつでもあるんですが、1960年安保の前の時代には「デートもできない警職法(警察官職務執行法)」という言葉が流行したんです。じつはあれ、久野収先生が若い人たちに考えさせて出来上がったものらしいんです。もちろん理屈も大事なんだけど、そうじゃなくて「デートもできない警職法」という言葉の力が時代をひっくり返した側面もあるわけですよね。だから、その力を敵側だけに渡させておいていいのか、と思うんですよ。

柳 権力の側は、必ず耳障りのいい言葉を物語として持ち出してくる。それをそのままにしておくと、押し切られてしまう。そうやって押し切られると日本は酷いことになってしまうよ、だからそんな日本にしないように我々は押し返してるんだよ、ということなんですが、「じゃあ、おれって愛国者じゃん」と。

佐高 (笑)。そうやって言葉で押し返すことができるのは、センスの問題でもあるんですよね。たとえば鶴彬の川柳の中には、「暴風と海との恋を見ましたか」という素晴らしい句があって、そんな感受性を持った人が、「手と足をもいだ丸太にしてかへし」という句を詠んだ。

柳 初期の「三角の尖《とん》がりが持つ力なり」という句もそうですね。とんがってるのってカッコいいんだよ、っていうことを若い人たちにこの一句だけで伝えられる。なのに、近年は安倍元総理を詠んだ川柳が批判される。あれは何なんでしょう。

佐高 川柳に自分の立場を問われることが嫌なんでしょうね。

柳 啄木の評価もそうですね。(大逆事件以降の)啄木を評価してしまうと「じゃあお前はどうなんだ」と、逆に自分が問われてしまう。だから、そこから政治性をどんどん抜いていって、短歌だけの人にする。漱石も、『それから』の中では、幸徳秋水に踏み込んで警察側を嗤っているような文章があります。さらに、天皇批判に関する文章はずっと長い間漱石全集から外されていて、最近になってようやく復活した。今の目で読めば「こんな程度のものか」と思うような文章なんですが、漱石の弟子たちや研究者たちは徹底して漱石から政治性を抜いていったわけです。それを残すと自分自身が問われることになるから。

佐高 話がちょっとずれるかもしれないんですが、さきほどの小林秀雄に絡めて言うと、私、江藤淳が意外に好きだったんです。江藤淳さんとは一回だけ対談したことがあって、結構緊迫したなかでも面白がってくれました。最初に「私は人斬りの方法を江藤さんと竹中労に学んでいるんです」と言うと「そんなこと言われると褒め殺しにあってるみたいだ」と笑うから、「今日はそのために来たんです」って突っ込みました(笑)。

その対談の時に「三島と太宰のどちらに親近感を持ちますか」と訊ねると、江藤さんは「太宰だ」と言ったんですよ。三島は、文芸批評家という職業を始めてから読むようになった、と言うんです。で、実は三島が死んだ時に江藤さんと小林秀雄が対談してるんですよ。そこで江藤さんは三島を批判したんです。それに小林秀雄が怒る、というひと幕があった。

柳 それは多分、小林秀雄が自分の立場を逆に問われることになるからでしょうね。

佐高 かもしれないですね。江藤さんは、三島の自決を愚挙とまでは言わないけれども、それに近いようなことを言ったんですよ。合わないんですね、江藤と三島って。

柳 まあ、そうでしょうね。

佐高 そうすると、小林が怒ったんです。「あなたはそれを愚挙というのか」って。だから、小林秀雄もあまりたいしたことはないんですよ(笑)。

柳 でも、文芸業界の上の方たちの中には小林秀雄を神様みたいに崇めている人たちがいますよね。私は大学入試問題で小林秀雄をさんざん読まされてきた世代なので、今の自分なら「おまえの文章は何を言いたいのかさっぱり分からない。もっとちゃんと書け。ヘタクソ」って言いたいくらいです(笑)。

佐高 戦前の時代に話を戻すと、彼らは天皇制に殺されたとも言えるわけですよね。でも、今のリベラルの人たちの中には、昭和天皇やその後の天皇は安倍よりもマシだった、という人も結構多いんですよ。それはやはりおかしいだろうと私は思う。だから、あなたも少しは鶴彬をちゃんと読んでみろよ、と言いたい気持ちも心のどこかにありましたね。

柳 あ、それでなんですね。剣花坊に対しては、その一点において評価が厳しいのは。

佐高 そこはもう少しちゃんとしてほしかった、と思います。でも、剣花坊は彼の奥さんも含めて、庇い方や支援の仕方が並みじゃないですね。

柳 そうですね、すごいと思います。人間としてはやっぱり、その部分だと思うんです。特に左派やリベラルは、お互いの正しさを主張して小さな違いをつつきあっているけど、それを剣花坊は「じゃあ、それはまあひとまずここに置いとけ」と、大きく受け止める。「餓ゑえたらばぬすめと神よなぜ云はぬ」という、革命旗に書いてもいいくらいの句を詠っている人ですから、私は佐高さんよりもちょっと甘いです。

佐高 もちろん私も基本は甘いんだけど(笑)、少し厳しいことを言う人がいてもいいだろう、と。

柳 なるほど。最近の川柳も、レイバーネットなどでパラパラと見ていると、「面白いな、さすがだな」と感じるものがたくさんあります。たとえば、「非正規にジングルベルは聞こえない」という句など、鶴彬や剣花坊の川柳がここに受け継がれているんだなと感じます。この作者は乱鬼龍さんという方ですね。

佐高 集会で顔を合わせることがあります。いいおじさんですよ。

柳 集英社新書で、こういった現代の川柳を集めて一冊作ってはいかがですか。

佐高 じゃあそのときは改めて別の対談で、柳さんに私がいろいろと訊くものを是非やらせてください。

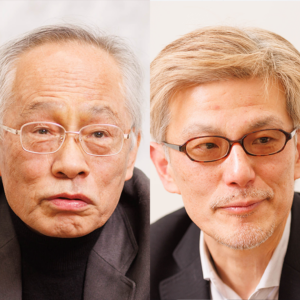

(取材・文/西村章 撮影/五十嵐和博)

プロフィール

佐高 信(さたか まこと)

1945年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業後、高校教師、経済誌編集長を経て、評論家に。著書に『西山太吉 最後の告白』(西山太吉との共著、集英社新書)『佐高信評伝選』(第一~第三巻、旬報社)『統一教会と改憲・自民党』(作品社)『この国の会社のDNA』(日刊現代)『当世好き嫌い人物事典』(旬報社)など多数。

柳 広司(やなぎ こうじ)

1967年生まれ。2001年『贋作『坊ちゃん』殺人事件』で朝日新人文学賞受賞。2009年『ジョーカー・ゲーム』で吉川英治文学新人賞と日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門を受賞。『ダブル・ジョーカー』『風神雷神』『太平洋食堂』など著書多数。最新刊は、戦後沖縄の本土復帰までの闘いを描いた『

佐高信×柳広司

佐高信×柳広司

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり