メディアの大谷翔平報道はスポーツウォッシングじゃない

西村 こういうふうにすれば視聴者はきっと喜ぶだろうとか、こういう記事を提供すれば読者が共感するだろう、と自分たちで勝手に思い描いている視聴者像読者像がもはや通用しないから、いわゆる旧来型のマスコミは批判に晒されるんでしょうね。

山口 たとえば大谷翔平選手に関する報道でも、私は彼を素晴らしいと思うしデコピンも愛していますが、彼のニュースも少しtoo muchな感じですね。

西村 大谷翔平選手のことで思い出したんですけれども、時々SNSなどで、大谷報道の多さに辟易した人たちが、「テレビ局によるスポーツウォッシングだ」と発言しているものを見かけるんですが、あれは何かから目を逸らさせて隠蔽するために大谷報道を利用したスポーツウォッシング、というよりも、ただ単にテレビ局のニュース番組やワイドショーが「これを流せば数字を取れるだろう」と考えて、いわば視聴者を愚民視しているだけの、昔ながらのマスコミ思考によるぽんこつ番組編成の問題にすぎない、というのが私見です。

山口 スポーツウォッシングだとするならば、もっと巧妙にやるでしょうね。あんなに分かりやすい形にはならないと思います。

何をどこまでスポーツウォッシングと言うのかはともかくとしても、スポーツはプロパガンダに使われてきた長い歴史があるじゃないですか。たとえば私が現役の時代は東西冷戦だったので、当時のソ連や東側諸国は本当にスポーツを利用していました。そこでさきほどのロシアとベラルーシの選手の話に戻るんですけれども、私は彼らと同じような経験をしていないので軽々には言えないのですが、そこに生まれてそこに育って、その国や地域から恩恵を受けてきた選手たちは果たして反発できるのか、ノーと言えるのかということは、外側から見ているのと違ってそれほど簡単なことではない、ということは考えておく必要があると思います。

ではどうすればいいのか、という具体的な解決策は今の私にはないんですが、選手たちにも少なくともそういう意識は持っていてほしい。ロシアやベラルーシの国を即座に変える力はスポーツにはないけれども、どの国の選手であっても、試合場やアリーナの中にいたら普通の人なんです。先入観だけで判断して最初から嫌だと拒絶するのではなく、人と人として分かり合える社会のきっかけを作っていくために、少し話してみようとか交流してみようという気持ちを持っていてほしいと思います。握手はしないにしてもね。

西村 絶対に握手をできない状況、というものはありますからね。

山口 目の前ではできないですよ、世界中に放送されますから。それこそウクライナの人がロシアやベラルーシの人と握手をすると、その行為そのものが大きい意味を持ってしまう。だから握手はできない。だけど、見えないところでお互いの事情を話しあったりするのは決してできないことではないと思います。だからスポーツには価値があるともいえる。

西村 そういったことも『スポーツの価値』の中で、スポーツには何ができるのかという観点から触れられていましたね。ぼく自身も取材でいろんな国籍の選手たちと話をすると、「ここまで自分の言葉でちゃんと喋るんだ」と感心することが多々あるんですよ。でも、日本人の選手からはそういう言葉が返ってくる機会が少ない、というのが正直な印象で、その部分が変わっていってほしい、と思うことがまずひとつ。

次に、ロシアとベラルーシのことで言えば、2014年のソチオリンピックと2018年のサッカーワールドカップロシア大会の開催は果たして妥当なことだったのか、とスポーツ界は検証しなければならないのではないか、ということがもうひとつ。

先ほども少し触れましたが、ロシアがクリミアを併合したのは2014年で、それ以前にも南オセチア等で領土的野心を明らかにした数々の行為があったことを考えると、そこから目を背けていた世界の側が、「当時はあんなにひどいことをする国だとわからなかったから、オリンピックもサッカーワールドカップ開催も仕方なかったんだ」とすませてしまうのはあまりに身勝手なのではないか。スポーツが彼らのイメージ浄化に利用されたことを、スポーツ界が自分たち自身でしっかり検証すべきじゃないかと思うんですよ。

山口 アスリートの発言、発信というところで言うと、これはおそらくアスリートだけの問題ではないと思いますよ。

西村 日本人そのものの姿でもあるでしょうね。

山口 そう思います。育っていく環境の中で、余計なことは言わないに限る、その方がうまく生きていける、何か言うと面倒くさいことになる、と体験的に感じて育っているように思うんですよ。

それは組織や会議でも同じで、特に意見もなく静かに進行して「異議なし」で終わる場合がとても多いように思います。アスリートたちも、ルールを守ることの延長線上に「余計なことを喋らない」という暗黙の了解のようなものがどこかにあるのかもしれません。逆に私の場合は、昔からひと言多い、とずっと言われてきたのですが、それは私が子どもの頃から生意気だったというよりもむしろ、生意気にならざるをえなかったからなんです。この話をするとちょっと長くなるので、休憩を挟んでじっくりお話しさせていただきましょう(笑)。

西村 では、さきほどの続きで、なぜ山口香は今のような山口香になったのか、というところから再開しましょうか。

山口 私が柔道を始めたのは6歳のときで、当時の柔道界で女性は珍しい存在だったので、大人になっていくにつれて困ることがいろいろと出てきます。たとえば、合宿に行っても女性の更衣室がない、とか。

自分で解決できることはやっていたんですが、どうしても誰かに言わなければならないことも、なかには出てくる。それを先生や先輩に言うと、今度は私が周囲の人たちから「なんでお前が先生や先輩と話をするんだ」と言われるわけです。

西村 どういうことですか?

山口 一年生ごときがどうして先生や先輩に話しかけるんだ、何を言われても「はい」しかないだろう、という理屈です。でも、困っていることは伝えないとどうにもならないじゃないですか。で、言ってみて気づいたのは、相手は意外と「おお、そうなのか」と話を聞いてくれるんです。「それは気づかなかったよ」って。そこから私は学びましたね、やっぱり言わなきゃダメだ、って。私は大学時代の恩師にもひと言多いとよく言われたんですが、その先生から「出る杭は打たれるけれども、出過ぎた杭は打たれない。だから、出過ぎてしまえ」と背中を押されて、つい出過ぎてしまって今に至る(笑)。

そんな自分の経験からみなさんにお伝えしたいのは、「何かあったら言ってください」ということです。今の社会は男性、女性、障がい者、LGBT等々、いろんな人がいるわけです。たとえば車椅子の方がどうすればもっと暮らしやすくなるだろうと私が考えるよりも、当事者に聞くのが一番じゃないですか。だから、何かを決める組織には、できるだけいろんな人が入っていたほうがいいんです。その場で「どうですか」って直接聞くことができるから。

西村 そういう場で直接いろんな人の声を聞こうとして、余計なことをするなとか、うるさいと言われてきたわけですよね、JOC(日本オリンピック委員会)の時も。

山口 でもね、ここが私の性格だと思うんですけど、うるさいって言われても平気なの。かえって言ってしまうんですよ。このまま何も言わずに帰りたくない、というか「爪痕を残したい」みたいな気持ちになっちゃう(笑)。けっしてのべつまくなしに何か言っているわけではないけど、ここぞという時には「はい」って手を挙げてしまうんです。

西村 予定調和で静かに終わることをよしとする組織や社会からは、山口さんのような存在はあまり良いと思われないでしょうね。いまの組織と多様性の話に関連して、非常に現代的なトピックである性自認と生物学的セクシャリティをスポーツの世界でどうやってすり合わせていくか、ということについても、山口さんがずっと提唱していらっしゃいますよね。

山口 私が今も現役選手ならば、また違った意見かもしれない、という前提で話をすると、そもそもスポーツだけではないんですが、世の中ってやっぱり平等ではない面があるんですよ。体格ひとつとっても、トレーニングでカバーできる部分もあるけれども、身長や体の強さ、持って生まれたものの差は絶対にあるんです。それは日本人同士でもあるし、世界になるともっとありますよね。でも、そういった違いのある人たちが自分の種目を選び、その違いを了解したうえで競技をしている。その発想を広げていけば、一緒にやっていくための知恵はきっと何かあると思います。

オリンピックや世界大会でいきなり実行するのは難しいかもしれないけれども、そういったインクルージョンを示せる大会をどこかの組織が開催して「これで何か不利益がありますか?」「こんなふうにやれば一緒に競いあうことができますよね?」と示すことができれば、もっと大きな大会でもできる可能性がでてくるかもしれないですよね。性自認が異なる人たちとスポーツを一緒に親しんでいくための方法は、やりようによってはもっとできるはずだし、それは障がい者に対しても同じだと思います。パラリンピックという競技は盛り上がっていますが、障がいのある方々がいろんなところで自由にスポーツを満喫できる環境かというと、日本はまだ脆弱です。それを改善していくことも必要だと私は思います。

西村 オリンピックについていえば、将来的にいろんなものを含んでいく方向へ進んでいけば、オリンピックはやがてパラリンピック化していくのかなとも思います。

山口 オリンピックとして続くのか、オリンピック・パラリンピックという形がどこまで続くのか、あるいはそういうものが本当に今後も必要とされていくのか、ということについては、ちょっとわからないですね。ある程度の役割を終えればなくなっていく、という選択肢だってゼロではないと思います。ただ、オリンピックが形を変えて続いていくのか、あるいはなくなってしまうのかということは、私は確信を持って言えないですね。スポーツそのものは絶対になくならないと思いますが。

西村 計らずも最初の話に戻ってしまいますけれども、東京オリンピックの時にいろんな問題や矛盾というものを我々は非常に近いところで見てしまった、ということとも関連しているのかもしれないのですが、近代オリンピックは永遠に続くものでもないだろうし続ける必要もないだろう、と思うんですよ。あるいはオリンピックそのものがなくなってしまったとしても、ひょっとしたらじつは誰も困らないんじゃないか、という考え方もあるでしょう。オリンピックに代替するものがあればいいわけですから。

山口 今後は、オリンピックの名誉を目標にするよりも、賞金大会を重視する人たちが増えてくる可能性だってあるし、スケートボードやブレイキンの選手たちのオリンピックの捉え方は、柔道や陸上や水泳の選手たちとは違っているかもしれません。そういった、それこそ多様な声が聞こえてくるのは今後のスポーツのためにもとてもいいことだと思います。

撮影/五十嵐和博

プロフィール

やまぐち かおり

1964年東京都生まれ。筑波大学教授。柔道家。1988年ソウルオリンピック52kg級で銅メダルを獲得したほか、世界柔道選手権でも活躍。 全日本柔道連盟女子強化委員、日本オリンピック委員会(JOC)理事、筑波大学柔道部女子監督などを歴任。近著に『スポーツの価値』(集英社新書)。

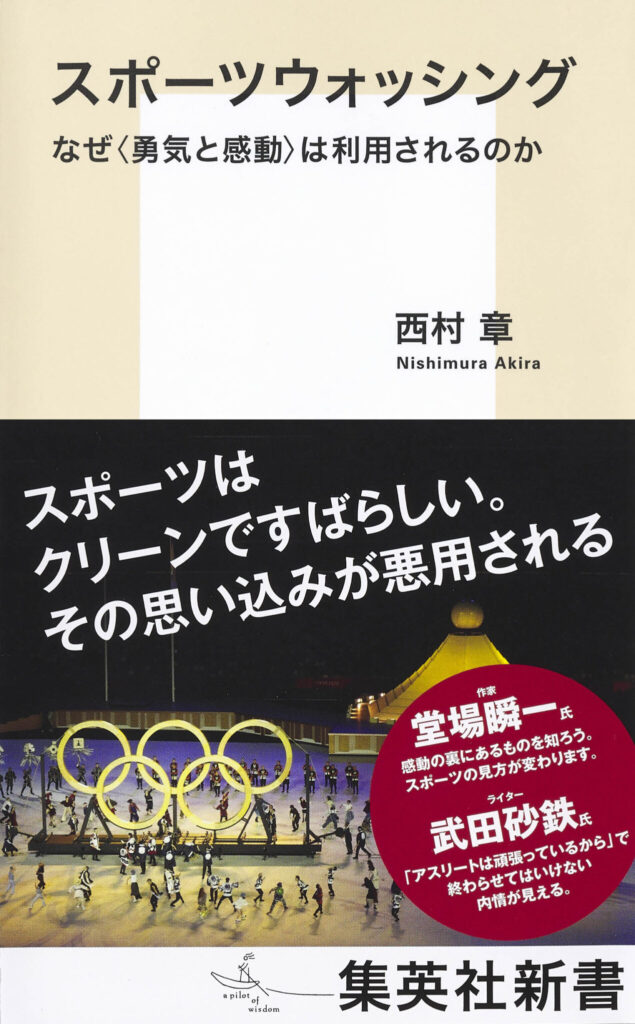

にしむら あきら

1964年生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。著書に『MotoGP最速ライダーの肖像』『スポーツウォッシング』(集英社新書)『MotoGPでメシを喰う』(三栄)など。

山口香×西村章

山口香×西村章

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり