今年はパリオリンピックが開催される。メディアではその盛り上げ報道が早くも始まっているが、コロナ禍で強行された東京オリンピックでは、汚職事件で逮捕者が出て裁判は継続中だし、開催費用の高騰や新しく作られた施設の維持管理費など、さまざまな問題の総括もなされていない。そんな状態のまま、次のオリンピックに浮かれていていいのだろうか?

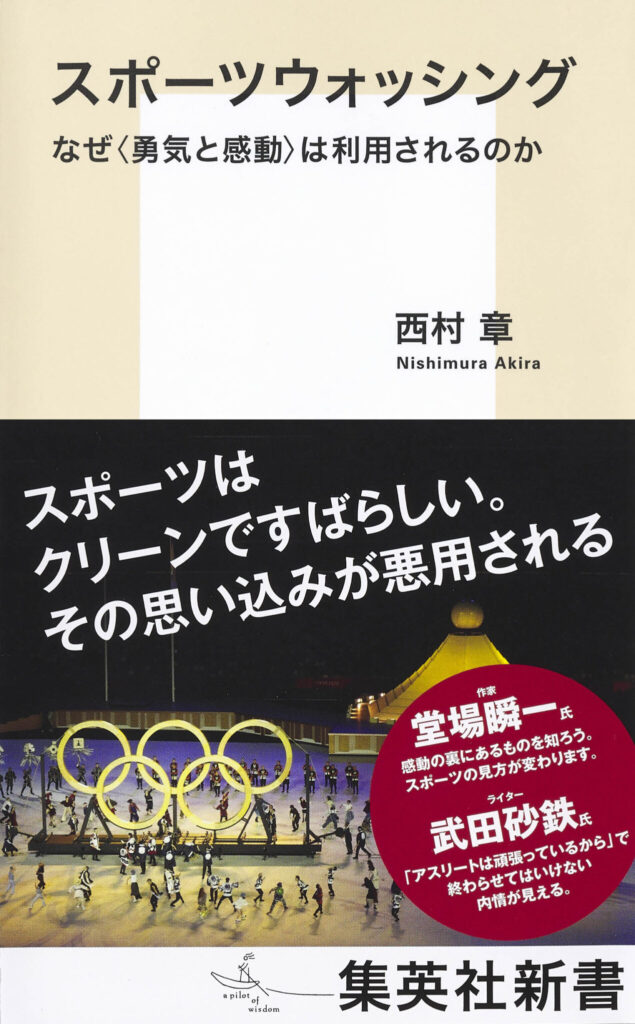

ということで、昨年8月に『スポーツの価値』を上梓した元オリンピック柔道代表で大学教授の山口香さんと、11月に『スポーツウォッシング なぜ<勇気と感動>は利用されるのか』を上梓したジャーナリストの西村章さんに、オリンピックやスポーツと国家の関わり、スポーツ報道のあるべき姿などを語ってもらった。

※2024年2月22日に東京・本屋B&Bで行なわれたイベント「2024パリ五輪開催!だからこそ考えたい“日本人のスポーツとの付き合い方”」を採録したものです。

西村 今年はオリンピックイヤーですが、オリンピックに対して非常に冷めている感情が、自分の中にあるんですよ。パリオリンピックに向けて選手たちが最高のパフォーマンスを見せたい、という気持ちは確かによくわかるし、それを見たときに心を強く動かされる人々がいることも理解できる。けれども、「東京でいろんなものを見ちゃったからなぁ」という気持ちもやはりあるんですね。そういった割り切れないモヤモヤを抱えている人はきっと他にもいるはずで、その気持ちにどう対処すればいいのか、それを山口さんにご相談するところから今日は始めてみようかなと思うんですけれども。

山口 2021年の東京オリンピックは、世界が新型コロナウイルス感染症に翻弄された真っ最中の大会で、それ以外にも開催決定直後からいろんな問題がありましたよね。「1964年東京オリンピックの感動を再び」という成功体験をもう一度味わいたい思いが大きすぎることが、新しい時代のオリンピックにできなかった要因のひとつになってしまったのだろう、と私は理解しています。

で、いよいよ今年はパリなんですけれども、オリンピックはどこでやっても問題が起きるんです。予算もかさむし、予想通りに行かない問題も起きる。じつは私はパリオリンピックを結構楽しみにしていて、「他国で開催するオリンピックってこんなに気楽に見られるのか」と、ちょっと思ったりもします(笑)。

何が言いたいかというと、オリンピックとはそういうものだと思うんです。東京の次はパリで、パリの次はロサンゼルス、と開催地が変わっていくじゃないですか。開催地の人たちは様々な課題を見つけたり問題意識を持ったり、開催地ならでは苦労がありますが、観戦するだけの人たちは、いい悪いは別として、華やかな部分しか見ずにすんでいます。だからオリンピックは継続していられるのかな、とちょっと思いますね。

西村 他人事だから楽しめる、というのは確かにそうかもしれないですけれども、東京の開催前や開催中にさんざん言っていた〈レガシー〉とは何だったのかという総括もまともにしないまま、次のパリでは「我々は開催都市ではないので、選手が頑張るところや華やかな大会を楽しみましょう」というやりかただと、東京で我々が経験したことが活きないように思うんですよ。

山口 東京オリンピックで日本が経験したことを次にどう活かしていくか、今の私たちが突きつけられている問題だと思うんですね。レガシーは〈遺産〉という意味ですから、すぐに何かが変わるようなものではない。終わったからレガシーが残った、と言う人もいますが、そんなに簡単なものではないでしょう。だから、東京で明らかになったいろんな課題が何かの種だとしたら、それがちゃんと実るように、これから私たちが育てて変えていかなければならないのだと思います。

国家や組織は形式的なことはやっているんですよ。レポートを出したり報告書を出したりして。でも、大事なのはそういうことではなくて、私たちの心の持ちようなど、ひとつひとつが点から線になり面になって広がっていかなければならないと思うんです。話し合ったり伝えたりしていかなければならないことはたくさんあるのに、その機会がなくて、そのまま流されてしまいそうな危機感があるから、先ほどおっしゃったようにモヤモヤした気持ちになるんでしょうね。

西村 オリンピックになると日本の報道は、「日本の選手がこれだけ頑張っています、メダルをいくつ取りました」だけで終わってしまう気がするんですよ。これはもう、十年一日全然変わらない風景ですけれども。

さらに言えば、今の世界では収拾のつかないことがあちらこちらで起こっています。たとえばロシアのウクライナ侵攻から2年、と新聞やテレビは言いますが、じつは10年経つわけですよね、クリミア半島の制圧から数えると。ロシアがウクライナを無差別攻撃しはじめた後に、IOCはロシアとベラルーシに対して国家としての出場を許可しないと決定して、選手が参加するなら個人資格という形になりましたが、その後にはイスラエルがパレスチナのガザに無差別攻撃を行っていますよね。それらの問題を、オリンピックを頂点とするスポーツの世界はいったいどう受け止めて対応するつもりなのか。国際報道の枠内では扱うかもしれないですけど、例えば日本のスポーツ報道がこれらの問題をスポーツという切り口から検証し考察するのかというと、結局いつものように、「日本人選手は頑張りました、感動をありがとう」だけで終わってしまいそうな気がするんですよ。

山口 スポーツウォッシングという言葉があてはまるのかどうかはわからないんですが、スポーツが利用されやすいことは実感します。

スポーツはオリンピックも含めて、理想を見せていくものです。200以上の国と地域が一堂に会して競技を行うオリンピックやワールドカップは、様々にバックグラウンドが異なる人々が一つのルールで納得をして、そこに集った人たちはズルをしないで競い合いましょう、という約束事に合意をして集まる仕組みになっています。

では、そこには本当に不公平がないのかというと、経済格差や個々の選手の体格など、いろんな差異があるわけです。だけど、ひとつのルールで一緒にできることを見せてくれているんですよ、スポーツは。たとえば、日本から生まれた柔道は格闘技ですから、対戦中は互いに相手を倒そうと思って必死で戦うわけです。でも、その戦いで私たちは相手を信頼している。突然噛みついてこないだろうとか、殴りかかってこないだろう、とかね。そこにはスポーツという場のルールがちゃんとあるわけですよ。

世界中の人たちがスポーツというフィールドでそれをきちんとできるのなら、国と国との間でも「これはルールだから守ろうよ」ということがきっとできるんじゃないか。きれいごとだと言われるかもしれないけれども、そのメッセージをスポーツは発し続けていて、それが使命だと私は思っているんです。たしかにきれいごとですが、それをどうやって現実世界に当てはめていくのかということは、その次の課題です。

ただ、例えばロシアのことで言うと、以前からドーピングの問題があって……。

西村 個人資格参加という措置は、そもそもドーピング問題に対する解決手段ですもんね。

山口 そうです。でも、スポーツを通してわかると思いませんか? 「あ、やっぱりルールを守らない国なんだ」って。スポーツの世界ですらルールを守れない国は、それ以外のことならもっとルールを守れないでしょう。だから、スポーツの世界はドーピングに関して「ルールを守れない国とは一緒にできません」という態度を、もっと毅然と示す必要があったと私は思うんです。

西村 だとすると、個人資格で出てくるロシアとベラルーシの選手をスポーツ界はどう受け止めるのかというところが、よくわからないんです。というのも、ドーピングの場合なら「明らかにフェアではないことをしたので、あなたの出場は許可しません」ということがはっきりしているのですが、ロシアやベラルーシに対する措置は、現代社会の約束事に反した行為をしている国の出場や、その国の代表を我々は認めませんということだと思うんです。

ただ、出場する以上は、内心の自由を測ることはできないし裁くこともできないので、個人資格として出場してきた人々が何のために戦い、勝利したときには何に向けてフィードバックするのか、ということに対するオリンピックの側の扱いが曖昧なまま、腫れ物のような存在になっていくのではないかという気がするんです。

山口 それがスポーツの難しいところで、利用されると言ったのは、まさにそこなんです。私たちはきれいごとを掲げているから、たとえばロシア・ベラルーシの選手を出さないと決断した場合、さきほど例に挙げたスポーツの理想が崩れてしまうんですよ。いわば私たちはスポーツを人質にとられているようなもので、「えっ、排除するんですか? スポーツってそういうものなんですか?」と、逆に言われてしまうことになるわけです。

スポーツには基本的に〈インクルージョン〉の考え方があって、ルールを守る人なら誰でも入れてあげるというところから始まっているにもかかわらず、排除をしてしまうと、それが諸刃の剣になって、今言ったようなジレンマに陥ってしまうんです。

だから、こうであるべきだとか、こうした方がいいという正解を私は持ちえていないんですが、もしも解決法があるとすれば、どの国も国旗国歌を掲げない方向に踏み出してゆくのもひとつの選択肢かなと思います。ただし、個人競技なら個人資格で出られるかもしれませんが、団体競技になると難しい面もあるかもしれませんね。

でも、それもスポーツは答えを示していて、たとえばラグビーのワールドカップは、日本国籍じゃなくても一定の条件をクリアすれば、桜のジャージを着て日本チームで出場できるじゃないですか。あれはひとつのいいヒントですよね。それであんなに盛り上がる姿を見ると、「こうであらねばならぬ」という固定概念がチームスポーツでも崩れてきつつあるようで、日本人も変わってきたと感じます。

そんなふうに多国籍の人たちがひとつのチームで戦うところに、オリンピックの未来像があるのかもしれない。そういう多様なものを見せてくれるという意味で、やはりスポーツはすごくいいものだと思います。

西村 オリンピック憲章でも、「国同士の競い合いではありません」と明言しているわけじゃないですか。もちろん、誰しも住んでいる地域への郷土愛やナショナリズムは持っていると思いますが、日本のメディアは「メダルをいくつ獲りました」と相変わらずやっているわけですよね。それに対して「そんなことはもういい加減やめにしませんか」と積極的に発言するアスリートや元アスリートは、山口さんか有森裕子さんしかぼくは思い当たる人がいないんですが、あれはいったいなぜなんですか。

山口 私は現役を退いてから長く時間がたっていますから、どうしても今の若い選手たちのことを考えてしまうんです。メダル獲得目標なんて掲げると選手のプレッシャーにもなるし、金メダルを至上のものとする思考だと、どうしても他のものが見えなくなってしまうこともあると思うんですよね。

ソチの冬季オリンピックでフィギュアスケートの浅田真央さんが、最初のショートプログラムで大きく出遅れて、メダルは絶望的だという状況になったことがありました。でも翌日のフリーが素晴らしくて、自己ベストの点数を記録する最高の演技だったんです。最終的にメダルは獲れなかったのですが(6位)、彼女の選手活動で私が一番印象に残っているのはあのときの演技なんです。

何が言いたいのかというと、メダルも大切かもしれないけれども、メダルじゃないところにも大きな感動があるんですよ。それなのに、メダルだけに注目していると、放送だってメダル中心になっちゃうし、日本人選手中心の内容になってしまう。スポーツにはすごく多面多様なところがあるのだから、「みなさん、これで感動してください」とわざわざ用意して突きつけなくても、もうどこで誰が自由に感動したっていいじゃないですか、と私は思うんです。

だから、おそらく有森さんもそうだと思うんですが、現役を終えて時間が経った人たちはそういう思いを込めて「もう少しのびのびやっていいんだよ。メダルを獲ったからって、べつに偉いわけじゃないんだから」と訴えているんです。でも、そうすると今度は「お前はメダルを獲っているからそんなことを言えるんだ」と言われて、まあ確かにそうかもしれないとも思うんですけど(笑)。

たとえば極端な話、いっそ古代オリンピックのようにメダルは1個にしてしまえばどうでしょう。勝者はひとり、あとは全部敗者。あるいは、今は8位まで入賞扱いになっているんですが、その8位まで全員にメダルを出して、揃って表彰するのもいいかもしれません。

西村 表彰台に8人出したら、国歌を流して国旗を掲げている暇もないですよね。

山口 要するに私が言いたいのは、スポーツはこうあるべきとか感動してくださいっていう押し付けは、オリンピックも含めてそろそろやめた方がいいと思うんです。日本人が金メダルを獲ったから、何が何でも感動してくださいというやりかたはね。

この際だから言ってしまいますけど、テレビ局のアナウンサーの方にぜひ申し上げたいのは、「日本チームは世界一の練習をしてきました。練習ではどこにも負けません」って言うんですよ。見たのか? と(笑)。何をもって世界一の練習をやってきたと言っているのか、基準を示してください、と。時間なのか、質なのか、情報なのか。その世界一の練習をやってきたのに勝てなかったとしたら、泣くに泣けないことになりませんか。でも、スポーツってそういうものなんです。世界一の練習をしたからといっても、けっして勝てるわけではない。なのに、なんだかそういう軽い発言が多いんですよ。負けられない戦い、とかね。

西村 どんな勝負だって負けられないわけですからね。

山口 黙れ、と(笑)。毎回、負けられないと言われる選手たちの身にもなってみろと。そういう重い発言を軽くするんですよ。それがちょっと気に入りません。

プロフィール

やまぐち かおり

1964年東京都生まれ。筑波大学教授。柔道家。1988年ソウルオリンピック52kg級で銅メダルを獲得したほか、世界柔道選手権でも活躍。 全日本柔道連盟女子強化委員、日本オリンピック委員会(JOC)理事、筑波大学柔道部女子監督などを歴任。近著に『スポーツの価値』(集英社新書)。

にしむら あきら

1964年生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。著書に『MotoGP最速ライダーの肖像』『スポーツウォッシング』(集英社新書)『MotoGPでメシを喰う』(三栄)など。

山口香×西村章

山口香×西村章

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり