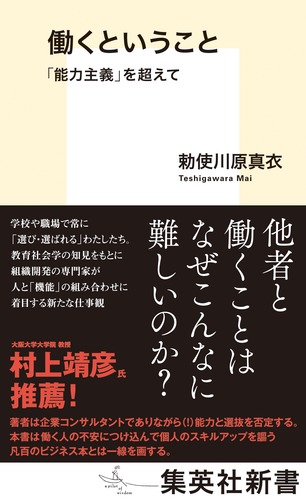

昨年6月刊の勅使川原真衣さん『働くということ 「能力主義」を越えて』の「新書大賞2025」5位受賞を記念し、著者に誰と対談したいか希望をうかがったところ、真っ先に森川すいめいさんの名前が上がりました。

森川さんは、精神医療などの現場で行われている対話手法「オープンダイアローグ」の、日本における第一人者の一人。

勅使川原さんのご専門である組織開発においても、対話の重要性は疑うべくもありませんが、今回初対面の二人が教育と職場、医療における対話のあり方について縦横無尽に語り合います。

※2025年4月9日、集英社にて収録

オープンダイアローグと組織開発

勅使川原 『感じるオープンダイアローグ』を拝読して、ずっとお話を伺いたいと思っていました。「すいめいさん」とお呼びしていいですか。

森川 はい。では「テシさん」とお呼びしますね(笑)。

勅使川原 すいめいさんが精神医療の現場で実践されている「オープンダイアローグ」は、患者さん本人だけでなく家族などの関係者、複数の医療職とで「開かれた対話」を行うことで、その人が抱える困難を解消していくというものですが、大変僭越ながら私がやっている組織開発の現場と重なる部分があるような気がしました。ご著書ではそのオープンダイアローグの対話風景が描かれていますが、これは実際の経験をもとにされているんですか。

森川 そうですね。名前や細かいところは創作ですが、基本的には事実に基づいています。

勅使川原 気持ちがふさいで会社に行けなくなった「誠二さん」が、すいめいさんや家族を交えたオープンダイアローグで、ボロボロ泣きながら職場でのトラブルについて語り始める場面は、読んでいて目頭が熱くなっちゃいました。

もちろん、組織開発では家族ではなく上司や同僚と話すなど相違点はいろいろあるのですが、プロセスコンサルティングという点ではオープンダイアローグと近いのかなと感じました。しかも、それを私と違ってきちんと体系化しながらやっていらっしゃる。尊敬の気持ちで読み終えました。

森川 ありがとうございます。

勅使川原 ご自身の体験もたくさん書かれていますが、患者さんの担当を外されてしまったときの話が特に印象的でした。

森川 なんでしたっけ。僕、自分の本ってまったく読み返さないので、実は何を書いたのかあまり覚えていないんです(笑)。

勅使川原 ええっ、そういう方もいらっしゃるんですね。私めちゃくちゃ読みますよ。自分の本、好きなので(笑)。

話を戻すと、オープンダイアローグと出会う前、東京の精神科病院で勤務されていたときのお話です。病棟着への着替えを嫌がる患者さんが「たばこを吸わせてくれたら着替える」と言うのを聞いて、一緒に喫煙所に行った結果、その患者さんの担当を外されてしまった、という……。

森川 ああ、ありました。

勅使川原 私もその場にいたら、すいめいさんと同じように、一緒に喫煙所に行くという選択をしそうな気がしました。組織開発の中でも、誰かと話をするときに「じゃあ、ちょっと喫茶店に行きましょうか」なんていうことはよくあるんですが、一般的な医療の現場ではルール違反なんですね。

森川 そうですね。入院自体も拒否していて隔離室に入れられているような状況で、医師が「一緒に外に出る」ことをしたわけですから。

勅使川原 でも、そのときはそれが絶対に必要だと思われたんですよね?

森川 というよりは、そうするのが私にとっては自然な流れに感じられたんです。「あ、たばこ吸いたいんだ、じゃあ吸おうか」という感じですね。

勅使川原 なるほど。そういう経験も含めて、ご著書の中ではご自身のことを「本当にいいの?」というくらい真摯に開示されていますよね。それも「私には真似できないな」と思ったところです。精神科医として勤務しながらも、心に「鎧」をまとって、自分のことを話すのが苦手だったすいめいさんが、オープンダイアローグのトレーニングなどを経て「鎧」を少しずつ脱いでいく、そのプロセスを描いた日記としても読めるような気がしました。

中身のない1on1は「罪深い」

森川 私もテシさんの『働くということ』を読ませていただいたのですが、特に前半は、個人の「能力」で人を評価しようとする「能力主義」の問題点をズバズバ指摘してくださっていて爽快でした。

勅使川原 ほんとですか。多分私は、「茶番感」とかが許せないタイプなんですよね。

森川 茶番感というと……?

勅使川原 組織開発でいえば、たとえば中身のない「1on1」などでしょうか。上司と部下の権力勾配や職務要件が不明瞭なことが放置されたまま、定期的に1対1で円滑に話し合うことを求められるという手法で、罪深いことに今多くの職場で導入されています。

森川 「罪深い」んですね。

勅使川原 たとえば部下が何か問題を抱えていたとして、それがそもそも誰の問題なのか、困っているのは誰なのか、あとその場の権力勾配についてもまったく無視した状態で「最近どう?」とか「さあ、思いの丈を話しなさい」と言ったって、それは無理ですよ。どちらかが一方的に会話をリードするような形になってしまったり、結局当たり障りのない天気の話ばかりしていた、なんてことになったり……。そもそも、上司の側は「この部下はこういう人間だ」と、断定して評価する目線でしか捉えていないのに、そうではないふりを装ってオープンダイアローグ「風」にやっているわけで、茶番だなあ、と思います。

森川 うまくいっている1on1の事例って、ご覧になったことはないですか。

勅使川原 あまりないですが、「状況が少し改善したかな」と感じたことはあります。それは、ネガティブな場面のフィードバックを即時的に、しかもフラットにやっているときですね。たとえば「さっき、あなたはこういうことをしたけど、相手が困っているように見えたよ」「先方が求めているものとちょっと違ったでしょうか、でも僕はこういう意図があったんです」……と、断定でも評価でもないやりとりができているときです。

ここで大事なのはまず「即時」ということです。ずっと後になってから「あのときはああだった」と指摘されても困るだけですから。でも、1on1を導入している企業の多くは、半年に1回、もしくは1年に1回のミーティングを設定するだけなんですよね。

あと「僕からはこう見えた」という表現も大切です。

森川 本当のところは分からないけど、他者からはこう見えたんだ、という言い方ですね。

勅使川原 そう、本当のことなんて誰にも分からないんですよね。

すいめいさんの本を読んでいても、「自分にも本当のことは分からない」「自分が答えを持っているわけではない」という姿勢が通底している気がしました。特に医師って、「答えを持っている」と思われがちな職業だという気がするので、そこを乗り越えておられるのは、すごく希有なことだと思います。

プロフィール

勅使川原真衣(てしがわら・まい)

1982年横浜生まれ。組織開発専門家。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。外資コンサルティングファーム勤務を経て、2017年に組織開発を専門とする「おのみず株式会社」を設立。二児の母。2020年から乳がん闘病中。初作の『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)は「紀伊國屋じんぶん大賞2024」8位にランクイン。『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)は大きな話題を呼び、新書大賞5位に輝く。その他、『職場で傷つく リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『格差の"格"ってなんですか? 無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』 (PHP新書)、編著に『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(東洋館出版社)がある。

森川すいめい(もりかわ・すいめい)

1973年東京都生まれ。精神科医、鍼灸師。二つのクリニックで訪問診療等を行う。2003年にホームレス状態にある人を支援するNPO法人「TENOHASI(てのはし)」を立ち上げ、現在も理事として活動中。2010年に認定NPO法人「世界の医療団」ハウジングファースト東京プロジェクト代表医師、2013年に同法人理事に就任、2023年に退任。オープンダイアローグ国際トレーナー養成コース2期生で、2020年に日本の医師としては初めてオープンダイアローグのトレーナー資格を取得した2名のうちの1人。著書に、『漂流老人ホームレス社会』(朝日文庫)、『その島のひとたちは、ひとの話をきかない 精神科医、「自殺希少地域」を行く』(青土社)、『感じるオープンダイアローグ』 (講談社現代新書)など。

勅使川原真衣×森川すいめい

勅使川原真衣×森川すいめい

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり