通知表をやめた学校で起こっていること

森川 『働くということ』の後半は、指摘されていること一つひとつに「ああ、そうですよね、そうですよね」と頷きながら読みました。学校教育についての話なども興味深かったです。

勅使川原 私はもともと教育社会学をやっていたので、組織開発者として企業の問題に携わりながらも、つい学校のことを考えてしまうんですよね。でも、今の日本の教育はまさに「断定」と「評価」しかないような状況にあると思うので、どうすればいいかを考えるのは難しいというのが正直なところです。

森川 その現状に逆行するようにして「通知表をやめた」という学校の話も出てきましたが、本の中で紹介されていた以外にもそうした学校は増えてきているんでしょうか。

勅使川原 増えていますね。以前、東京都内のある小学校から、「うちの学校も通知表は使っていません」とご連絡をいただいて、訪問の機会をいただいたこともあります。

通知表がないというのは、五段階評価のような「評価」がないということなんですね。代わりに、教師は子どもたちそれぞれに対してコメントを返すんです。算数などのテストも、点数は付けないけれど○付けはする。面白いことに、そうしてからのほうが子どもたちが、返ってきたテストの結果をよく見るようになったそうなんですよ。

森川 「どうして間違ったか」を考えるようになったということでしょうか。

勅使川原 そうです。子どもってよく、返ってきたテストの点数をちらっと見て、周りに見られたくないから隠して机の中に突っ込んじゃう、みたいなことをするでしょう。それがなくなった分、じっくり自分の間違ったところなどを見て考えるようになったそうです。

ただ、その学校でも先生は、教師という「評価のなた」を振るう立ち位置にいる以上「権威性との戦いだ」とおっしゃっていましたが……。すいめいさんも権威性がつきまとう医師という立場で、患者さんから対話よりももっと明確な指示が求められているのでは、と感じたことはありませんか。

森川 対話を重ねて関係性ができてくるとそういうことはあまりないのですが、そこに至るまでに「アドバイスをください」という言い方をされることはありますね。

勅使川原 「どうしたらいいか教えてください」という。

森川 そういうときも、「ここまで聞いたお話では、私はすべてを理解することはできません」ということをまず伝えて、その上で「お聞きした内容が私からはどう見えたかということなら、あなたが聞きたければお話しできます」という言い方をします。アドバイスを求められているのに対して、いかに答えをアドバイスじゃないものにするか。アドバイスという行動自体が、そもそも相手を「こういう人だ」と決めつけて、自分の能力を過信して行うものだともいえると思うので。そういうことも、オープンダイアローグの実践の中から学んできたような気がします。

「何人診断したか」で成果が決まる医療の現状

勅使川原 オープンダイアローグは「(患者と医療職の)2人だけでは話さない」のが原則ですが、患者さんと2人きりで話すことは最初からしないんですか。

森川 医療のシステム的には2人きりから始まるのが一般的なのですが、私のいる病院では、家族の方も一緒に話しましょう、というところからスタートすることもあります。

勅使川原 会社での人間関係が絡んでいる場合は、家族だけでなく上司の方にも会いたくなったりしませんか。

森川 会いに行くこともありますよ。生物学的精神医学の視点では、個人の病因を特定して薬などによる治療を行う──という発想になるのですが、オープンダイアローグは関係性を大事にするので、対話を重ねながら「この人たちを追いつめているものは何か」「この抱える問題に関係する人は誰か」ということをまず考える。その中で、たとえばこの場に上司がいないとこの問題はどうにもならないな、ということになった場合は、「よかったら上司の方も交えて」という話をすることがあります。

勅使川原 そうなんですね。オープンダイアローグに入ってもらうんですか?

森川 そうするときもありますし、職場まで会いに行ったこともあります。ただ、そうした時間は診察には含まれなくなってしまうので、それ自体は無報酬ということになるんですよ。だから医療の枠を超えて、その患者さんに向けた特別な時間割を作る、という感じですね。

勅使川原 そこは、医療の難しい点ですね。

森川 診断が成果だということになるので、何人診断したか、薬を出したかによって点数が変わってきて、それで報酬が決まるんですよね。話をした時間が成果として認められればまた変わってくるんですが。

勅使川原 本当なら、「話をする」というプロセス自体に価値があるはずだと思うんですが、なかなかそこは認められないんですね。今の世の中、早く答えを出すとか、知識を提示するとかが一番大事で、そうじゃないと生産や成長につながらない、という考え方が支配的なんだと思います。

プロフィール

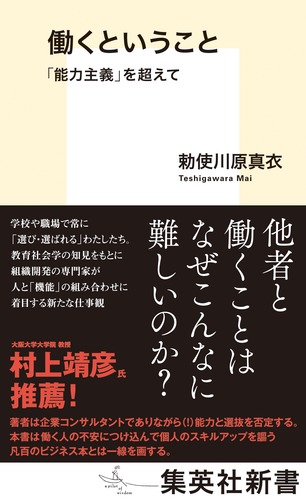

勅使川原真衣(てしがわら・まい)

1982年横浜生まれ。組織開発専門家。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。外資コンサルティングファーム勤務を経て、2017年に組織開発を専門とする「おのみず株式会社」を設立。二児の母。2020年から乳がん闘病中。初作の『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)は「紀伊國屋じんぶん大賞2024」8位にランクイン。『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)は大きな話題を呼び、新書大賞5位に輝く。その他、『職場で傷つく リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『格差の"格"ってなんですか? 無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』 (PHP新書)、編著に『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(東洋館出版社)がある。

森川すいめい(もりかわ・すいめい)

1973年東京都生まれ。精神科医、鍼灸師。二つのクリニックで訪問診療等を行う。2003年にホームレス状態にある人を支援するNPO法人「TENOHASI(てのはし)」を立ち上げ、現在も理事として活動中。2010年に認定NPO法人「世界の医療団」ハウジングファースト東京プロジェクト代表医師、2013年に同法人理事に就任、2023年に退任。オープンダイアローグ国際トレーナー養成コース2期生で、2020年に日本の医師としては初めてオープンダイアローグのトレーナー資格を取得した2名のうちの1人。著書に、『漂流老人ホームレス社会』(朝日文庫)、『その島のひとたちは、ひとの話をきかない 精神科医、「自殺希少地域」を行く』(青土社)、『感じるオープンダイアローグ』 (講談社現代新書)など。

勅使川原真衣×森川すいめい

勅使川原真衣×森川すいめい

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり