自分の「手柄」を手放すということ

勅使川原 あともう一つ聞いてみたかったのが「間違いを認める」ことについてです。私は本当にポンコツなところがあって、クライアントに対しても「こないだこう言ったけど、それはこの点が見えてなかったからで、間違ってました」と言うことがよくあるんです。

でも、医師が患者さんに「間違えました」と言うのはなかなか大変じゃないかなと想像していたのですが、どうですか。

森川 私の診療は、オープンダイアローグを通じて患者さんの話を聞いて、対話しながら時間をゆっくりかけてここからどうしていくかを考えていくという形を取っています。そうすると、「精神科の5分間診療」と言われるような診療の形を取っている医師のところには行きにくいということも起こってくる。

そこで、どうしても私に「権威」が生まれてきてしまいます。つまり、私に「あなたの言うことは間違ってますよ」と指摘して「じゃあ来なくていいです」と言われたら困るからという気持ちが患者さんの中にあると、私に苦情を言えない。私の言ったことによって傷ついたということがあっても、「訂正してください」とはなかなか言い出せなくなる。

事実、ある患者さんが他の人に出した手紙に、私が言った不用意な一言に「傷ついた」と書いてあるのをたまたま見たこともあります。

勅使川原 やっぱりそういうことがあるんですね。

森川 人間と人間との関わりですから。私がやや性急に答えを出そうとしてしまったときや、時間コントロールに躍起になりすぎて「この時間で終わらなきゃいけない」と結論的、断定的な言葉を口にしたときなどに、相手を傷つけてしまうことはやっぱりあると思います。こちらがそれを知ったときにはもちろん謝りますけど、そもそもなかなか「傷ついた」と言ってもらえないという問題があるんです。

本来はオープンダイアローグは診察ではなく「対話」と言っているように、こちらに何の権威もないというのが大前提なのですが、そこは難しいですね。

勅使川原 お話を聞いていて、苦い思い出が蘇ってきました。組織開発の仕事を始めた後、私もいわばオープンダイアローグ的なやり方を心がけていたつもりなんですが、あるときはたと気付いたんです。「このままじゃ、私の手柄はない」。

つまり、オープンな対話の形にすると、私が直接何かを言わなくても、リーダー格っぽい人が自然と生まれて組織が再編されていくということが起こります。その人がとてもいい表情をしているのを見ながら「あれ、私も結構いいことをしたはずなのに、そこは評価されないな」ともやもやしていた時期が、もう10年くらい前ですがありました。「手柄をあげないと専門家とは言えないんじゃないか」「みんなが知らないことに気付いて言ってあげないと、私がいる意味がないんじゃないか」なんてことを考えていましたね。

今思えば恥ずかしいんですけど、そういう思いを手放すまでは常に自分の手柄を探しているようなところがあって、自分でも苦しかったです。

森川 どうやって手放したんですか。

勅使川原 手放したというよりは、頑張って頑張って、いくら追いかけても手柄なんて手に入らないということに気付いたんだと思います。ちょうど病気をしたタイミングでしたし、「あ、自分の手柄なんかなくても、組織が上手く回っていればいいんだ」と、自分の限界とともに納得せざるを得なかったという感じです。

すいめいさんも本の中で、最初はオープンダイアローグで「いいことを言おう、言おうとしていた」と書いてらっしゃって、すごく分かるなあと思いました。こちらが何を伝えるかの前に、相手の話を聞くことに大きな価値があるというのは自分の経験からも体感しているのですが、まさに「言うは易く行うは難し」です。

森川 本当にそのとおりだと思います。

勅使川原 思えば私、子どものころから「対話」するということを経験してこなかった気がします。学校でも、何かを発表して先生や友達に感想や評価をもらうことはあっても、互いに言葉を重ね合わせながら対話を紡いでいくようなことはほとんどやらなかったんじゃないかと。

森川 私もやらなかったですね。

勅使川原 ちなみに、企業ではよく「議論しましょう」という話になりますが、議論と対話って違いますよね?

森川 全然違うものだと思います。議論は、意見をぶつけ合って勝ちましょうという感じですよね。勝ち負けの世界です。

勅使川原 企業で「議論ではなくて対話を」と言っても、なかなか難しいと感じます。やっぱり学校でそのための教育が必要なのかも、という気がしてきますね。

答えのない「永遠の未完」

森川 最後にもう一つ、今日お話ししたいなと思っていたことを。ここに来る途中、少し時間があったので、日本武道館の前にある小さい広場に立ち寄ったんです。ベンチが見当たらなかったので、ようやく見つけた小さい椅子に座って本を読んでいました。

人はあまりいませんでしたが、広場の真ん中で母親らしき方が2人の子どもを遊ばせていました。そうしたら、警備員がそこに近寄ってきて、「ここは子どもの遊ぶ場所じゃないから、やめてください」と言い始めたんです。たしかに「運動禁止」の看板はあったけれど、広場で遊ぶのもダメと言われても、ちょっと納得できないですよね。でも、警備員から高圧的に注意されて、お母さんも子どもたちも固まっていました。

その場面を見ながら、なんとなく『働くということ』に書かれていることと重ね合わせて、「ああ、今の世界はこういうふうなんだな」なんていうことを考えました。……という話を、テシさんにお伝えしたいと思っていたんです。

勅使川原 ありがとうございます。そうやってぴしゃりと相手を否定したり断罪したりするほうが、今の社会では「能力がある」ように見えてしまうところがありますよね。その中で、すいめいさんは、ときに躊躇したりためらったりしながら、常に慎重に行きつ戻りつするということをやっておられるんだと思います。今日のお話の仕方もまさにそんな感じでした。

私、すいめいさんが本のあとがきの中で紹介されていた話が好きなんです。オープンダイアローグの産みの親の一人であるスウェーデンの医師が、あなたはもともと「対話的な人」なのかと尋ねられて、いや自分は「対話を心がけている人」だ、と答えたという話がありましたね。

森川 そんなことも書いてましたか(笑)。

勅使川原 はい、書かれていました(笑)。私も能力主義を批判していると、よく「勅使川原さん自身はもちろんそこからは脱しているんですよね」と言われるのですが、そんなことは全然なくて、常に能力主義に絡め取られながら、シーソーのように揺れ動いているのが現状。本を書いているのも、能力主義が絶対にダメだと言いたいというよりは「能力主義もいいけど、それだけじゃなくてこっちもあるんですよ」と伝えたいというほうが近いんです。

多分、オープンダイアローグも組織開発も、決まった一つの答えはなくて「本当にあれを言ってよかったのか」「他の言い方がなかったんだろうか」と答えを探し続けるもの、いわば「永遠の未完」じゃないかと思います。すいめいさんも、対話トレーニングを受けていても「自分自身の未熟さを感じ、うまくいかないときは涙し、ときには怒ってしまうこともある」と書かれていて、そこを読んだときは「書いてくれてありがとう!」という気持ちになりました。

森川 「自分のやり方で間違いはない、これでいいんだ」と思った瞬間に、歩みが止まってしまうんでしょうね。『働くということ』を読んだときも、「これでいいのか」「生きるとはどういうことか」を探求し続けている、とても「厳しい」本だな、と思いました。

勅使川原 それは嬉しいです! すいめいさんも、人生をかけて「生きるとは」を探求し続けておられる方だと思います。今日はお話ができて本当によかったです。ありがとうございました。

撮影/甲斐啓二郎

構成/仲藤里美

プロフィール

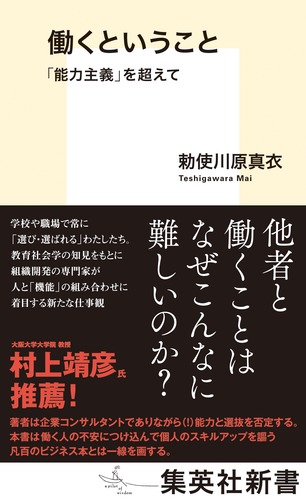

勅使川原真衣(てしがわら・まい)

1982年横浜生まれ。組織開発専門家。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。外資コンサルティングファーム勤務を経て、2017年に組織開発を専門とする「おのみず株式会社」を設立。二児の母。2020年から乳がん闘病中。初作の『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)は「紀伊國屋じんぶん大賞2024」8位にランクイン。『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)は大きな話題を呼び、新書大賞5位に輝く。その他、『職場で傷つく リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『格差の"格"ってなんですか? 無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』 (PHP新書)、編著に『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(東洋館出版社)がある。

森川すいめい(もりかわ・すいめい)

1973年東京都生まれ。精神科医、鍼灸師。二つのクリニックで訪問診療等を行う。2003年にホームレス状態にある人を支援するNPO法人「TENOHASI(てのはし)」を立ち上げ、現在も理事として活動中。2010年に認定NPO法人「世界の医療団」ハウジングファースト東京プロジェクト代表医師、2013年に同法人理事に就任、2023年に退任。オープンダイアローグ国際トレーナー養成コース2期生で、2020年に日本の医師としては初めてオープンダイアローグのトレーナー資格を取得した2名のうちの1人。著書に、『漂流老人ホームレス社会』(朝日文庫)、『その島のひとたちは、ひとの話をきかない 精神科医、「自殺希少地域」を行く』(青土社)、『感じるオープンダイアローグ』 (講談社現代新書)など。

勅使川原真衣×森川すいめい

勅使川原真衣×森川すいめい

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり