破れかぶれだからこそのよさ

鳥羽 最初、正直、勅使川原さんの切り口のまさにど真ん中にある「能力主義」という言葉が、いまいち頭に入ってこなくて。意外かもしれませんが、学校や子どもと関わる人って、「能力主義」についてあんまり考えてないんですよ。そこにあんまり価値を置いてないんです。

なんといっても、目の前にいる当の子どもたちが、大人が言うところの「能力主義」の原理では全然動いてないんですよね。東大卒の先生がやってきても、最初はすごいと言うでしょうけど、その先生が面白くなかったらもう相手にしません。別の意味での能力主義というか実力主義と言えるかもしれない。学力などの「能力が高い」子がクラスでのヒエラルキー上位というわけでもない。受験制度自体は、能力主義そのものですが。

『「学び」がわからなくなったときに読む本』で対談した矢野利裕さん(批評家・DJ・中高教諭)は、『学校するからだ』(晶文社)という本を書いています。「学校」を「学校する」と動詞化していて、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズにも通じる発想です。これのポイントは、「学校っていうのは、有無を言わさず生成してしまう現場そのものなんだ」ということを表していると思います。

考えてみると、確かに学校は、能力主義でやろうと努力してるかもしれないけど、実際は「破れかぶれ」なんですよ。全然うまくいってない。それがむしろ、学校のいいところですよね。

先生のキャラクターはバラバラだし、学校行事は非効率すぎる。宿題の出し方が下手な先生もいる。でも、「それでもなんとかやってる」という破れかぶれのリアリティが学校のよいところなのに、なんでその価値を認めないんだろうと思っています。

勅使川原 私が「能力主義」という言葉を使うときは、一元的な正しさに縛られている状態を指しています。つまり、良し悪しがつけられているんですよね。いい子・悪い子、いい先生・悪い先生というような短絡的な発想になった瞬間に、「それは能力主義じゃないですか?」と指摘したりします。

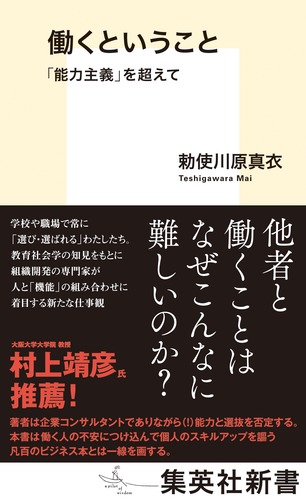

「破れかぶれ」で言うと、鳥羽さんが拙著『働くということ 「能力主義」を超えて』についてツイートしてくださったことも思い出されます(https://x.com/tobatoppers/status/1932514212561277370)。「働くということは完璧にやっても地獄なんだ、完璧じゃない不完全なままなんとか回ってる」という内容でしたよね。学校も、それと同じ状態なのかもしれないですね。

鳥羽 自分の不完全さが認められなくてこじれてしまうことが多いんですよね。子どもの進路についても、親自身が自分に自信を持ってないから、「この子にはちゃんと頑張ってほしい」と高いところを勧めたりする。自分の不完全さを許していないから、一元的な、能力主義的なものに頼ろうとしちゃうんですよね。

僕はいつも子どもたちに感動しているので、そんな親に対して思うのは、「こんなに素敵な子に立派に育ったのに、他に何を望むの?」ということです。だから、今、なんとかどうにかしてやってる自分を、まず親本人が認めてあげたらいいのに、そしたら子どもにかける言葉も変わるんじゃないか、って。「いやいや、もうお母さん(お父さん)が今すべて、持ってるでしょう。しかも、子どもはそれを知ってるよ」って、すごく。

勅使川原 いやあ、そのとおり。でも、なんか自信を持たせてくれないんですよね、社会が。「自信は慢心である」とか、その瞬間に成長が止まるかのような。

能力主義が立てるフラグをおる

勅使川原 鳥羽さんのご著書が本当に大好きで。読んでいて感じるのは、鳥羽さんは、人を信じるとはどういうことかについて探究されているのかなってことです。私が人を信じることは難しいと思ってるから、そう思うのかな。

鳥羽 人を信じるっていうよりは、なんか、投げる感じ。身を投げる感じですかね。

勅使川原 それってどういうことですか?

鳥羽 人というより、世界に身を投げる感じなんです。 旅が好きなんですけど、そういうときにも、世界に対する信頼がないと飛び込めないところがあります。ちょっとうまく言えないな……。 個別的な関係の中で、人を信頼してるかっていうと、よくわからないですね。

勅使川原 世界を信頼してないと飛び込めない? そう考えると、信頼って、何なんだろう。

『「学び」がわからなくなったときに読む本』もそうですけど、『おやときどきこども』は特に、人を信じるってこういうことですよってずっと書いてる感じがしたんですよ。

能力主義は「この人のことは信じていいけど、この人は信じないほうがいいですよ」というフラグになっていると思うんです。もっと言うと、「頭のいい人のことは信じるけど、頭がよくないと、信じてもらえない」とか。そこを乗り越えるというか。

鳥羽 そうですね、塾をやっていて、この場がそうならないようにしたいという気持ちはあります。「能力主義は誰の声を聞くかを選別する」って話が、これもまた野口さんとの対話に出てきますね(p54)。本当にそうなんですよね、対談のこの箇所、ほんとうにすごいなと思いました。

この価値観って、子どもたちはめちゃめちゃ内面化してますよ。 教室の中で場を読まずに発言をする子に対して、先生よりもまず他の子どもたちが厳しい目線を送ります。「この子の声は聞くに値しない」っていう視線を向けているわけです。

僕は、クラスの中で「この子の声は聞いたら駄目だ」って選別された子がいたら、むしろその子の話を聞いてめちゃくちゃ盛り上がって面白がったりします。そればっかりじゃ困るんですけど、「めっちゃ面白いよ」って全体にわかるように示すんです。そしたら、その子はまたしゃべりまくるので(笑)、そろそろやめてと思ったら「ちょっと疲れてきたな」とか言って制止する。一回すべて肯定した後に止めるっていうのをやっています。

そういう環境調整がすごく重要です。どの場所でもそうですよね。 つぶされそうな声にちゃんと応答する人がいて、場をちゃんとつないでいくっていうのは、すごい大事だと思うんですよ。

勅使川原 面白い。それ、組織開発もそうかもしれない。「この会議、もう決めにかかってるのに」ってタイミングで何かを言う人って、「またつまんねえこと言い出して」と必ず冷たい目を向けられてしまうんですよね。それを拾っていくことが、組織開発かもしれないです。

プロフィール

勅使川原真衣(てしがわら まい)

1982年、横浜市生まれ。組織開発専門家。おのみず株式会社代表。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ボストンコンサルティンググループ、ヘイグループなど外資コンサルティングファームでの勤務を経て、2017年に独立。企業をはじめ病院、学校などの組織開発を支援する。また、論壇誌やウェブメディアなどにおいて多数の連載や寄稿を行っている。著書に、紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位となった『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)、新書大賞2025の第5位に入賞した『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)のほか、『職場で傷つく─リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(編著、東洋館出版社)、『格差の”格”ってなんですか?―無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』(PHP新書)がある。2020年に乳がんと診断され、闘病中。

鳥羽和久(とば かずひさ)

1976年、福岡県生まれ。株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役。学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、オルタナティブスクール「TERA」代表として、150名あまりの十代の子どもたちとかかわる日々。著書に『君は君の人生の主役になれ』(ちくまプリマー新書)、『「推し」の文化論』(晶文社)、『おやときどきこども』(ナナロク社)など。編著に『「学び」がわからなくなったときに読む本』(あさま社)。専門は精神分析、日本文学。

勅使川原真衣×鳥羽和久

勅使川原真衣×鳥羽和久

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり