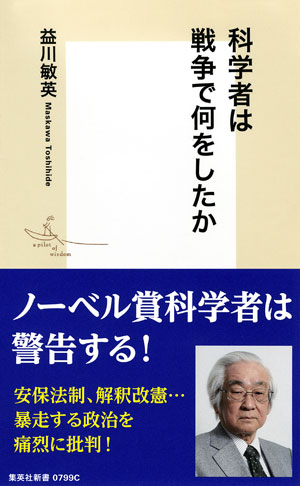

タイトルからすれば「科学者の戦争責任」の本というイメージが強いが、著者はこの言葉が大嫌いという。科学者も一般の人と同じ生活者にもかかわらず、研究第一で社会問題に疎い。そこが「権力」に利用されていく。著者の批判は鋭く厳しいが、科学者へのやさしい眼差しが常にそこにある。「科学者である前に人間たれ」という恩師・坂田昌一氏の言葉が本書全体を貫いている。

ノーベル賞受賞の記念講演では、名古屋空襲のときに自宅が焼夷弾の直撃を受け、たまたま不発弾だったために生き残ったという戦争体験をあえて語った。そもそもノーベル賞自体が、ダイナマイト開発者の名前と財力を使った「諸刃の科学」の象徴である。本書はその「葛藤」をリアルに描き出す。例えば、物理学賞のピエール・キュリーは、ラジウム元素の発見が人類にもたらす害毒を警告していた。一方、化学賞を受賞したユダヤ人のフリッツ・ハーバーは第一次世界大戦時に毒ガス研究に没頭。チクロンBを開発し、ユダヤ人大量虐殺に使われた。さらには原爆開発「マンハッタン計画」への科学者たちの参加等々、ノーベル賞受賞者への著者の批判は厳しい。

核廃絶を訴える「ラッセル・アインシュタイン宣言」や、反戦を掲げる「パグウォッシュ会議」に光を見いだしつつも、著者は、ベトナム戦争当時、迅速・効果的な殺戮方法を研究した「ジェーソン機関」という秘密組織の実態に触れ、受賞者を含むエリート科学者の精神動員が繰り返されたと指摘する。

いま、市場原理主義の「選択と集中」が科学と大学を席巻し、著者のいう「科学疎外」も生まれている。伝統的な意味での「軍産学協同」とは違った、もっと巧妙でもっと洗練された形で、科学や大学への「支配」も進んでいる。著者のさらなる各論的提言や発言が期待される所以である。

本書は、ノーベル賞受賞者による、受賞者たちの戦争協力への批判的省察を伴う、現代の科学と大学への警世の書である。

みずしま・あさほ ● 早稲田大学法学学術院教授(憲法学)

青春と読書「本を読む」

2015年「青春と読書」9月号より

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり