小山田ファン以外に読んでほしい理由と、読後に訪れた「戦慄」について。

鈴木大介

鈴木大介小山田圭吾のファンではない者にこそ、そして小山田圭吾に特段のシンパシーを感じていない者にこそ、この一冊を読み通してほしい。

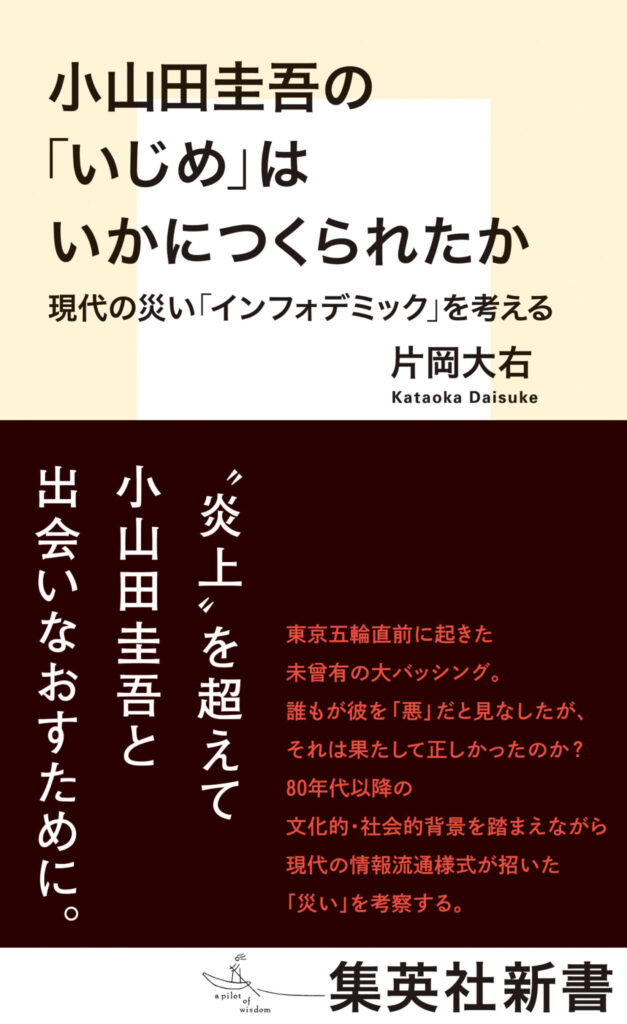

まず大前提として、「いかにつくられたのか」というタイトルで本書が書かれたように、小山田氏の過去のいじめについては、そのいじめ加害の過去が事実とは大きく異なったものだったことが、熱意あるファンたちや著者の片岡大右らによって、徹底究明されている。ところが僕自身は、本書を手に取るまでそうした究明がなされたことを知りもしなかった。ぼくの中で氏に対するデジタルタトゥは、降板報道の時点から更新されていなかったわけだ。

本書は、緻密過ぎるほど緻密に、その「つくられた」経緯を描く。小山田氏のいじめ加害という誤ったストーリーの端緒が90年代の音楽誌に掲載された「捏造」と言っても良いインタビュー記事だったこと。それが悲運なことに更新に至らず(小山田氏にとって弁明の機会になり得た他誌の記事ですら、「いじめ加害者に対するインタビュー」という企画趣旨だった)、ネット社会となって後は2ちゃんねるの邦楽板に、まさに便所の落書きとして延々とこの記事の転載がコピペされ続けたこと。こうしてネット炎上の原点とも言える「2ちゃんねる祭り」の燃料になりつつも、その「ネタ」はソース記事の真偽というファクトチェックがないままにアングラな私刑(リンチ)サイトでの晒し上げを経て、ブログ言論と評されるオーバーグラウンドなカテゴリのブログにも、コピペのコピペという形で転載され続けた。

結果、かのオリンピック開会式への楽曲提供というタイミングでTwitterでの炎上が勃発。全国紙の記者によってこのブログ記事をソースとした記事が書かれ、海外ニュースでも記事化される中、降板に至った……というのが、本書で明らかになる経緯だ。

だが読者として体験したのは、この四半世紀にわたるフェイクが現代のインフォデミックに至る委細ではない。本書に描かれるそれぞれの時代において、自分自身がフェイクの発信、拡散や固定化の担い手になり、小山田氏に対して不利益の主体になり得たかもしれないという、ゾクゾクするような戦慄だった。その時代、その場面、あらゆる地点で、僕は、そして恐らく同年代の「僕ら」は加害者になり得た。どういうことか?

冒頭に「小山田圭吾に特段のシンパシーを感じていない者にこそ」と書いたが、僕自身はその象徴だ。70年代生まれのJポップ嫌い、歌謡番組大嫌い。海外メタルとテクノを主食として育ってきた自分にとって、小山田圭吾に抱いていたのは、「ヤンキーにもバンギャにもパンクスにも人権がなさそうな偏差値中上位な高校の放送部員が、文化祭で教室の安いモノラルスピーカーから流してそうなアレ」という心底失礼に過ぎる印象であり、名前と同時に思い浮かぶのは『デトロイト・メタルシティ』の根岸くん。「くねくねしたやつがやってそうな音楽」だった。

本書の検証でのっけから戦慄したのは、フェイクの端緒となった音楽誌における捏造インタビューがまさに、このフリッパーズ・ギター的楽曲について回る「くねくねしたやつ」のイメージを打破する意図で書かれたものと解析したからだ。

慄然とした。確かに90年代に至る音楽シーンはアイドル文化を代表とする軟派と硬派なロックという二項対立があり、前者は商業音楽、後者はそれに対するカウンターとしてホモソとマチズモ、暴力性の肯定に満ちたものだった。いま思えばそんな時代に、そのマチズモな先達へのリスペクトや恭順を真っ向拒絶して「堂々たるくねくね」で押し通った小山田氏は立派なカウンターだったわけだ。が、小山田氏にそのカウンター性や世界規模の音楽シーンに踏み出せる才覚を予感したインタビュアーにとって最大の危惧が、まさにこの時代の音楽シーンでは小山田という鬼才が舐められるというものだったというのだ。

結果、小山田氏の言葉から過激なワードを切り取り、見たいじめと主体のいじめも何もかも混在させた「うんこ食わせてバックドロップ」したという小山田いじめ物語が描かれた。戦慄したのは何より、それちょっと分かるわ……と思ってしまった自分自身に対してだ。

うんこバックドロップというパワーワードと想起される絵柄に対し、当時の僕は爆笑はしないまでもニヤリとするのを耐えられなかっただろう。そして多分、インタビュアーの狙い通りに、僕の中での小山田氏は見事に脱くねくねを果たした。本書には、この記事が掲載された号で他の編集部員が「私初めて小山田を見直しました」とコメントしたページもあったとしているが、全く同じことを、僕は言いかねなかった。

今なら盛大なアウト案件なのは、当然分かる。けれど過去の自分を偽りなくメタ視するならば、やはりあらゆるシーンで僕自身が小山田いじめ物語の固定と拡散に関与してもおかしくなかった。

2ちゃんねるの祭りについてもそうだ。当時スレッドに一言ワショーイと書き込んだ者の果たしてどれほどが、それが時に人を死に追いやるようなリンチの一端であるという意識を持ったり、ソースに当たったりしただろうか? そこに当事者性を持たない外野であれば外野であるほど、無責任のその祭りを娯楽として消費したのではないか。

小山田氏が五輪の楽曲担当になり、いじめ疑惑で降ろされた、そのことについても僕自身の当初の感想を正直に吐露すれば、「五輪の楽曲担当という時点で小山田氏は安倍トモっぽいし電通ズブズブか。ありそうな話だな」だった。政権が五輪を強硬開催したことに対する辟易や厭世を、そのまま小山田氏に紐づけたわけだ。

最終的に小山田氏の炎上は、Twitterで「そもそも小山田圭吾ダレ?」的な者が検索サジェスト上位からくだんの捏造記事とコピペのコピペで形成された小山田いじめ物語に行き当たり、秒であかんやつ的に認定したツイートが拡散に拡散を呼んだと、本書では検証する。が、その場の空気から感じるのは、アンチ五輪、アンチ自公政権、アンチ90年代音楽家利権、そして何よりノーモアいじめ。あらゆるバイアスと、確証バイアスが確証バイアスを呼ぶ構造が、障害を抱える同級生を全裸にして簀巻きにして自慰させる人物として、小山田氏を憎しみのターゲットに固定したという磔台の景色だ。

こうなると、僕だけでない。あまりにも多くの者が、小山田氏へのリンチの一端を担いかねなかった。その状況に、心底戦慄した。

そして、最大最怖の戦慄は、実は読後に訪れた。本書には、著者のファン精神ゆえに一方的に小山田シンパにとれる記載もある。けれど、その記載と「いや、それでも小山田の過去は免罪されない」とするネット民との膨大なやりとりを比較検証すること、つまり本書そのもののファクトチェックをしようと過去の論争を紐解こうにも、ものの数十分で僕自身が折れたことだ。他者の論争の履歴を読み解く膨大なコストに耐えかねて、本書に書かれていることをファクトと思った方がローコストだと、片岡さんたちの検証で、もういいじゃんと、僕は感じてしまった。これは僕が圧倒的に「外野」だからゆえである。

改めて本書に学んだ。

インフォデミックの恐ろしさは、外野の無検証な情報発信と拡散を同じく外野が醸成し、世論形成をすること。どちらの論に寄るかは個々の確証バイアスが作用するが、小山田氏の件については「いじめは死に至る暴力」といった憎しみと制裁欲のバイアスが強く作用した(本書ではそのバイアスもメディアや文芸が作り上げたものと検証するが、ここは議論の余地がある)。そして、なにより最大の恐ろしさは、そうして一度形成された世論や確証を、後から参入する外野が自力で検証するのが不可能なほど、検証素材が溢れかえってしまうことだ。

改めて、小山田氏のファンでない者にこそ、この一冊への挑戦を、お勧めする。

プロフィール

(すずき だいすけ)

1973年、千葉県生まれ。文筆業。主な著書に、『最貧困女子』(幻冬舎新書)、『ギャングース・ファイル――家のない少年たち』(講談社文庫)、『脳が壊れた』(新潮新書)、『されど愛しきお妻様』(講談社)がある。2020年、『「脳コワさん」支援ガイド』(医学書院)で、日本医学ジャーナリスト協会賞大賞を受賞。新刊は『ネット右翼になった父』(講談社現代新書)。

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり