2023年で生誕から90年を迎えた“アメリカの良心”、批評家スーザン・ソンタグ。『反解釈』や『写真論』、『隠喩としての病い』といった読者を常に挑発し続ける刺激的な著作群を残し、その言葉は今も残り続けている。しかし一方で、徐々にその存在は薄れつつあるのが現状だ。

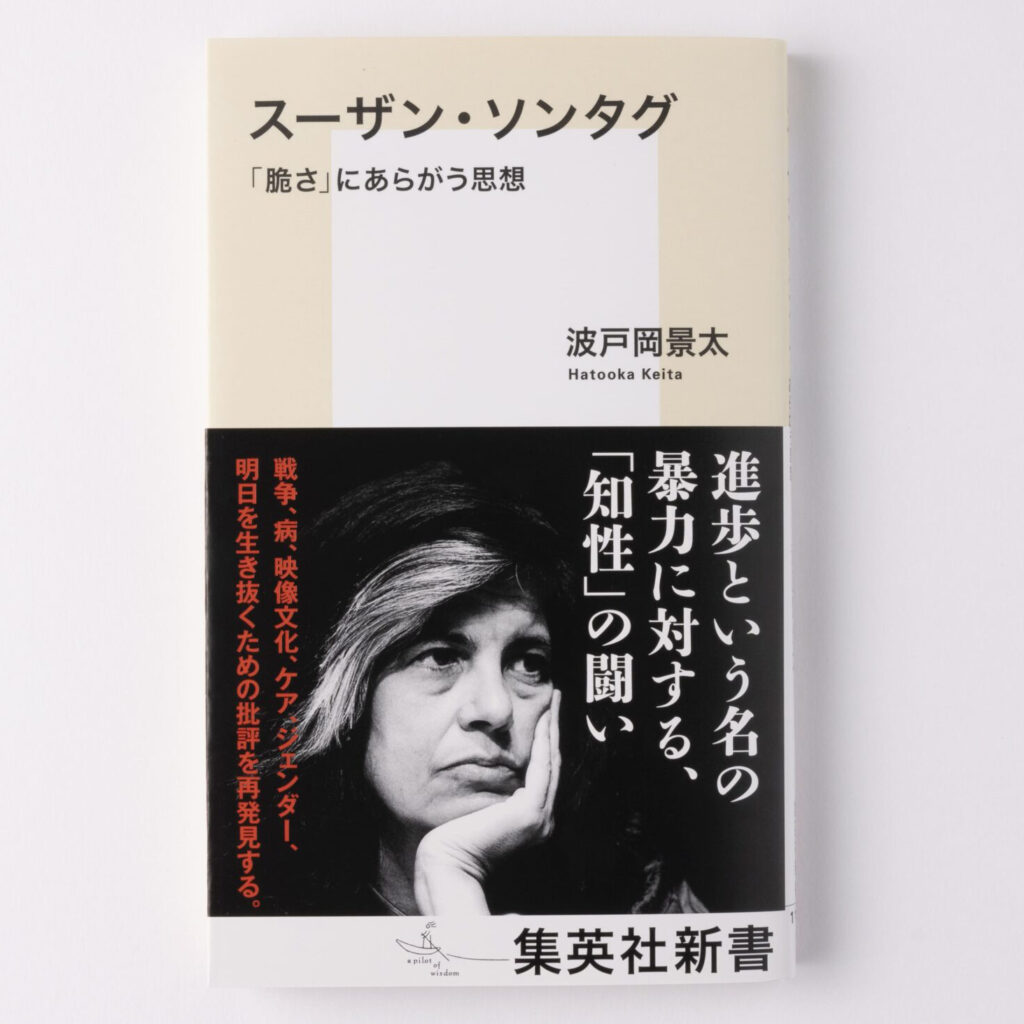

そんな状況に一石を投じるため、ソンタグの思想と生涯に迫った初の入門書が刊行された。『スーザン・ソンタグ 「脆さ」にあらがう思想』(集英社新書)だ。著者は明治大学教授で、ソンタグの『ラディカルな意志のスタイルズ』を訳した波戸岡景太氏。文学研究者の立場から見たソンタグの思想を、昨今のケアの文脈での「脆さ」等のキーワードで紐解いている。

本書についての書評を、高千穂大学教授で、最近では山上徹也のものとされる全ツイートを分析した『山上徹也と日本の「失われた30年」』が話題を呼んだ五野井郁夫氏が寄稿。「ソンタグとはいったい何であるか」を端的に論じることの困難さから、ソンタグという書き手の「不器用なまでの真摯さ」という一面に迫る。

スーザン・ソンタグとはいったい何であるのか。美学やフェミニズム、そして批評に関心がある者にとって、ソンタグは一度ならず目にしたことがある名前で、その著作や主張は断片的には見知っているものの、実はよく知らない人物の代表格だろう。

キャンプについて定義づけをした人、『写真論』の人、言葉狩りの先触れたる『隠喩としての病い』の人、大江健三郎と朝日新聞紙上で対談していた人など、書き出してみただけでもまるで鵺(ぬえ)のようだ。

失敗した真面目さに対する優しい感情としてのキャンプ概念が、しっかり定義しはじめた途端に陳腐なものとなりこぼれ落ちてしまうように、ソンタグという人も一言で形容することによってその良さが失われてしまう書き手の典型である。翻訳が手に入れづらいこともあって、全体像を掴みづらい書き手でもある。

こうした制約のなかソンタグとはいったい何であるのかに向き合い、読者の理解を促すべくさまざまな仕掛けと工夫によって入門書として着地させた好著が、本書『スーザン・ソンタグ 「脆さ」にあらがう思想』である。もちろんキャンプ概念についても随所で一説明が試みられている。

ソンタグの言葉の特徴はアフォリズムを多用した表現だ。とにかく、カッコよくて巧い。たとえば『写真論』の「写真とは、すべてメメントモリ(死を思え)である」は端的にカッコよく、思わず「巧い(touché)」と唸りたくなる。2023年に東京都写真美術館で開催された「メメント・モリと写真」と題された企画展にもエコーしており、引用もされていた。

だがこの巧さやカッコよさと同様に、ソンタグを論じる上で重要になってくるのが「ヴァルネラビリティ」、すなわち本書の副題となっている「脆さ」である。本書から浮かび上がってくるソンタグ像は、彼女の言葉がもつ「カッコよさ」と対照的だ。

晩年の闘病生活で自我を喪失した様や死の瞬間までがパートナーだった写真家のアニー・リーボヴィッツによって被写体として世に出したことなど、「人間ソンタグ」として物語り化やポルノ化させず、自己のヴァルネラヴィリティが顕在化する瞬間の「暴力」の契機をも、ただ記録させ世界に提示した人でもあった。

彼女の歴代のパートナーらへのハラスメントをどう見るかは読者に委ねられるが、少なくとも本書についてある評者が述べた「カッコよすぎる」などという形容からはほど遠いものだ。「素晴らしすぎて発売できません」といったレトリックが成立する余地は当然ない。

本書が1章分紙面を割いて扱っている、ソンタグのリーフェンシュタールとファシズムをめぐる評価と説明の変遷を辿ってみただけでも、お世辞にも「カッコよい」と言えるものではない。

本書が的確に捉えているのは、カッコよさを台なしにしてでもソンタグが優先したものがいくつもあったことを明らかにしている点だ。1965年段階でソンタグはナチ芸術を代表するリーフェンシュタールの『意志の勝利』等について、当時のフォーマリズムの議論などからナチス・ドイツの「意志」であっても、その内容たるプロパガンダと、形式としてのリーフェンシュタールの映像作品は区別して論ずるべきと主張した。

しかし1974年にソンタグは評論「ファシズムの魅力」のなかで自身の議論の整合性をもかなぐり捨ててリーフェンシュタールを全否定する。「10年前であれば、少数派の趣味、あるいは対抗的な趣味として、ぜひとも擁護すべきだった芸術も、今日ではもはや弁護しようがない」と自身の議論を修正したのだ。

ではソンタグは議論の整合性よりもいったい何を優先したのか。かつてソンタグが提唱した内容と形式を切り離す芸術の鑑賞態度は10年程で広く浸透し、ナチスのプロパガンダ映画の政治的熱狂すらも、ただの審美的な過剰性と脱色して捉える風潮が到来したことでファシズムへの警戒心が薄れ、ふたたび危険なものになってきた。

一例を挙げれば、日本を代表するクリエイターであった石岡瑛子ですら1980年の西武美術館の展示で、テーマがほぼナチス芸術と変わらないリーフェンシュタールの写真展『ヌバ』を企画してしまった。

こうした風潮が高まる中、本書によればソンタグが重視したのは、過去の自分や未来の自分との整合性といった批評の普遍性ではなく、「ファシズムの復権を促しうる他者の意志を、自身の文章から可能な限り排除することだった」という。

読者にどう思われようともヒロイズムなどではなく、ただ利己心のおもむくままにその時代に応じて彼女が必要だと感じた提言をしていくソンタグの姿勢は、逆張りと勘違いされがちだが、そのじつはただ不器用なまでの真摯さなのである。

このソンタグの真摯さは2001年の9.11テロ時も発揮された。自分たちだけが被害者だと考え自らの手は汚さず安全な高みから加害を行ってきたアメリカを、当時の一般的なアメリカ人の感情を逆なですると分かっていて、ソンタグはあえて「臆病」と評したのだった。本書はこの点にも深く切り込んでいる。

なぜ当時そのような批評をしたのかは、われわれがいまの世界と向き合う上で大いにヒントとなるだろう。というのもこんにちのパレスチナとイスラエルに対するひとつの参照項として、ソンタグの批評はわれわれを揺さぶり続けるからだ。

プロフィール

五野井郁夫

五野井郁夫

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり