恋愛とジェンダーをテーマとして男性性に関しても鋭い考察をコラムで綴ってきた清田隆之さんは、男性が性暴力に遭うことの意味や心身への影響などを一冊にまとめた『男性の性暴力被害』をどう読んだのでしょうか。

性暴力の背後にある社会構造にメスを入れていく

例えばここに性暴力を受けてしまった男性がいたとして、その被害の実態はどのようなものなのか……。昨今、メディアで男児や男性の性暴力被害が報じられる機会は増えたが、被害者の身に何が起きているのか、この社会に生きる私たちはおそらくほとんどわかっていない。

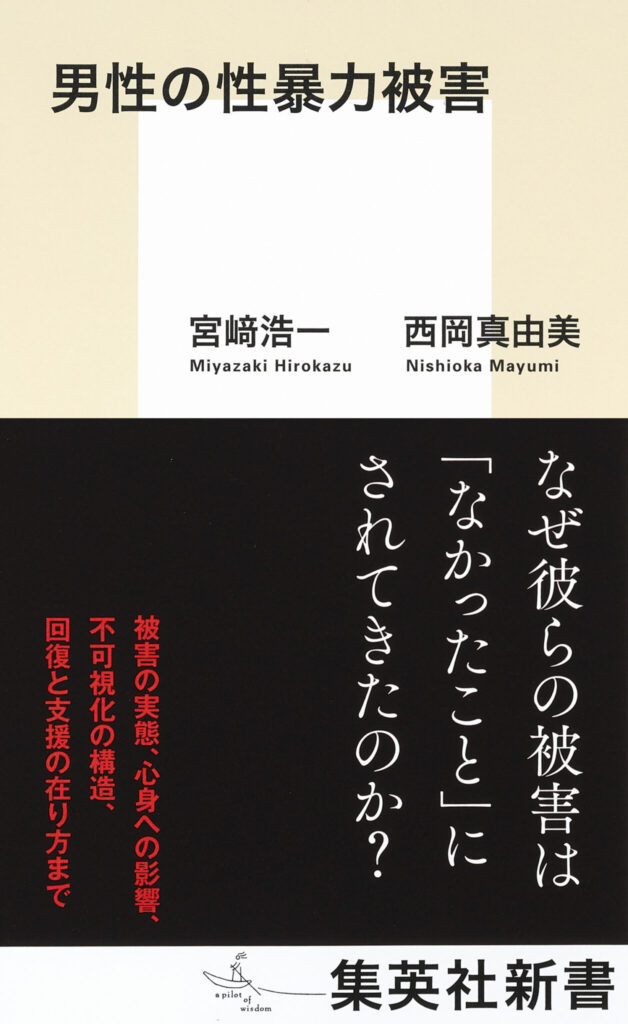

本書は、男性における性暴力被害の問題に「研究」「支援」という異なるアプローチで関わる二人の著者が、それぞれのフィールドで得た知見を持ち寄りながら被害の実態や影響を包括的に論じていく一冊だ。タイトルにあえて“男性の”とついているのは、性暴力被害に遭うのは女性が圧倒的多数という現実があり、社会の人々も、メディアも、法律も、加害者も、近親者も、被害者本人でさえも、性暴力を受ける側として男性を位置づけておらず、その被害がずっと「なかったこと」にされてきた歴史があるからだ(例えば2017年の刑法改正まで、男性は法律の上で挿入を伴う性犯罪の被害者として扱われておらず、国や警察の統計にもほとんど反映されていなかった)。

女性の性暴力被害は今なお発生し続けており、男性は加害者であるケースがほとんどだ。しかし、男性も性暴力の被害に遭うことは否定しようのない事実であり、その不可視化は加害者を利する状況にもつながっていく。だから男性の性暴力被害を明らかにすることが重要だし、それは決して女性の被害を矮小化するものではない──と、繰り返し留意しながら丁寧に議論を積み上げ、性暴力の背後にある社会構造にメスを入れていくのが本書の特徴だ。

「なかったこと」にされ続けてきた男性の性暴力被害

では、男性が性暴力被害に遭ったとき、当事者の中ではどのようなことが経験されているのか。本書で紹介されていく様々な事例を読むと、そのリアリティの一端が痛切に立ち上がってくる。

あれは一体なんだったのか。なぜ逃げられなかったのか。相手は単に戯れていただけで、自分が気にしすぎているだけかもしれない。そもそも俺だって勃起し、射精までしてたわけで、もしや自ら望んでたってこと? 誰にも言えないし、言っても真に受けてもらえなそうだし、それどころかドン引きされる可能性だってある。情けない、自分が気持ち悪い、誰にも頼れない……。そうだ、あれは純粋な性行為であって、別に大したことじゃなかったんだ。いつまでもくよくよしてないで、強くならなくちゃ──。

被害者は激しく混乱し、自分の身に起きた出来事を「被害」と認識することすらままならない状態に陥っていくという。加害者との関係に立場や権力が絡んでいるケースや、被害者が未成年の男児であるケース、あるいは加害者が女性であるケースも少なからず存在し、「俺を“男”にしてくれた恩人なのだ」「自分のことを愛してくれていたからだ」「むしろ自分のほうが加害者だったのではないか……」など、混乱はさらに複雑化していく。

こういった感覚は被害者だけのものではない。加害者はこれを利用し、「逃げなかったじゃないか」「射精してたし、相手も望んでいたのだ」などと自らの行為を正当化し、第三者も「遊びやいたずらの延長だったのでは?」「あの人が本当にそんなことするのかな?」などと思考停止してしまったりする。被害者は「被害」と認識できず、加害者も「加害」という意識を持たない。支援や司法につながれず、第三者は傍観的で、メディアもまったく取り上げない……。こうして社会の死角のような、エアポケットのような、ブラックボックスのような地帯と化して「なかったこと」にされ続けてきたのが男性の性暴力被害の実態なのだ。

問題に様々な角度から光を当て、メカニズムを解明

本書は、この問題に「ジェンダー」の視点から切り込んでいく。被害と加害、傍観や否定の背後に、男性規範や男らしさの呪縛、ミソジニー(女性蔑視)やホモフォビア(同性愛嫌悪)といったものが複雑に絡んでいることを、豊富な事例や統計を参照しながら解き明かしていく。

例えば「男は強くあれ」といった規範意識は、「被害に遭うなんて情けない」「襲われたのは弱かったからだ」という方向に思考や感覚を導いていく。また、「被害がバレたら偏見の目に晒される」という恐怖には、同性愛を“正常ではないもの”として位置づけるこの社会のホモフォビアが関与している可能性が高い。

男性だって性暴力被害に遭えば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したり、うつや恥辱感に苦しめられたり、人間関係の形成に困難を抱えたり、依存や自傷行為が止められなくなったりと、様々な苦しみに苛まれる。にもかかわらず、他者から、社会から、そして自分自身からすらも手当てがなされない状態は、想像するに地獄だ。この問題をジェンダーの視点から捉え直すことは、ブラックボックスの中に様々な角度から光を当て、そこに働くメカニズムを解明し、被害を「被害」として、加害を「加害」として位置づけ直すためのファーストステップなのだ。

変わるのは時代や社会ではなく「人」

加害者がいなければ被害は生まれないし、性暴力に遭ったことと性的志向はなんの関係もない。勃起や射精は単なる生理的反応に過ぎず、それが起きたからといって望んでいたことにも喜んでいたことにもならない。恐怖やショックで心身がフリーズしてしまうことは誰にだってあるし、身に起きた出来事を言語化するためには相当な時間がかかるものだし、罪悪感や恥辱感を煽って被害者に自責の念を植えつけるのは加害者の常套手段なのだ──と、ひとつひとつ丁寧に解き明かしていく本書が、今このタイミングで出版されたことの意味は大きい。

性差別やセクハラの話題で「社会が変わった」「よしとされる時代じゃない」といった表現がしばしば用いられるが、それはより具体的に言えば、「そのような言動を指し示す言葉が生まれ、人々に浸透した」「ダメなことだという認識を持つ人が多数派になった」ということなのだと思う。つまり変わるのは時代ではなく「人」であり、問いを突きつけられているのはまぎれもなく私たちということになる。

本書を読んで、私の脳裏にも様々な体験がよみがえった。銭湯で年上のお兄さんたちから無理やりちんちんの皮を剥かれたこと。男子校で肛門にマジックを挿入する罰ゲームが流行ったこと。仕事の打ち上げで先輩たちから全裸になれと強要されたこと。合コンで悪ノリして男友達の性癖をバラしてしまったこと。どれも集団で、遊びや戯れのような空気の中で行われていたものだ。する側にもされる側にもなったことがあるが、相手に対する想像力も、自分の中に生じていた恐怖も、正直どこかで蓋をしていた。ましてやそこに「加害」や「被害」といった意識は皆無だった。

男性の性暴力被害が「なかったこと」にされてきた歴史は、こういった思考や感覚ともおそらく無関係ではない。「人類史上最悪の性虐待」とも称される一件のことをみんな噂レベルでは知っていたのに、それを何十年にもわたって放置し続けてしまったこの社会は、認めるのはとても苦しいが、私たち自身の写し鏡でもあるのだ。

〈そしてこの状況は男性中心的な社会にとっても「得」です。なぜなら既存の秩序や構造を維持できるからです。被害者には黙ってもらい、男性の被害というものが存在しないことにしておけば、男性らしさの規範は延命することができます。(中略)そしてそれは、この社会に生きる加害者・被害者以外の第三者の人たちが動揺せずに暮らしていけることにもつながります。〉

意識的に黙殺しているつもりはなかったとしても、「そういうものでしょ」とか「そんなわけないだろう」とか「知らなかった」とか「考えたこともなかった」とか、そういう無意識レベルの感覚や思考が積もりに積もった挙げ句の傍観的態度だとしたら……はたして私たちはこのままでいいのだろうか? ジェンダーという巨大にしてつかみどころのない問題と向き合うためにも、まずは大いに動揺してみるほかない。

プロフィール

(きよた・たかゆき)

1980年東京都生まれ。文筆業。恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表。早稲田大学第一文学部卒。これまで1200人以上の恋バナに耳を傾け、恋愛とジェンダーをテーマにコラムを執筆。朝日新聞be「悩みのるつぼ」では回答者を務める。単書に『さよなら、俺たち』(スタンド・ブックス)、『自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと』(扶桑社)、桃山商事名義としての著書に『生き抜くための恋愛相談』『モテとか愛され以外の恋愛のすべて』(イースト・プレス)、澁谷知美氏との共編著に『どうして男はそうなんだろうか会議』(筑摩書房)など。新刊は『おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門』(朝日出版社)。

清田隆之

清田隆之

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり