「どこにでもあるネパール人経営のインドカレー店」を取材し、日本の移民社会の実像を明らかにした『カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」』。さまざまなメディアで大きな反応を呼んでいる同書を、文筆家/ラジオパーソナリティとして活躍し、インド・ネパール料理店好きとして知られる藤岡みなみ氏が書評する。

この世にこんなにおいしいものがあるのか。高円寺にかつてあったインド料理店「クリシュナ」でバターチキンカレーを食べた日のことを、いまでも鮮明に覚えている。甘く、こっくりとした未知の味わいのとりこになった。私の知っているカレーと全然違う。

「私の知っているカレーと全然違う」の衝撃は再び訪れた。バターチキンカレーを求めてあちこちのインド料理店に通うようになり、インド料理店の店員さんは実はネパール出身の方が多いと知った。そのため初めてネパールを訪れた際はカレー三昧を期待していたけれど、どこに行っても食事はいつも「ダルバート」というサラサラな豆のスープとお米のセットなのだった。見た目はカレーっぽい。でも、味噌汁のほうが近い。さっぱりしているのにニンニクのコクがしっかりあって、いつまでも飲み続けてしまう。カレーとはなんなのか、もはやわからなくなった。

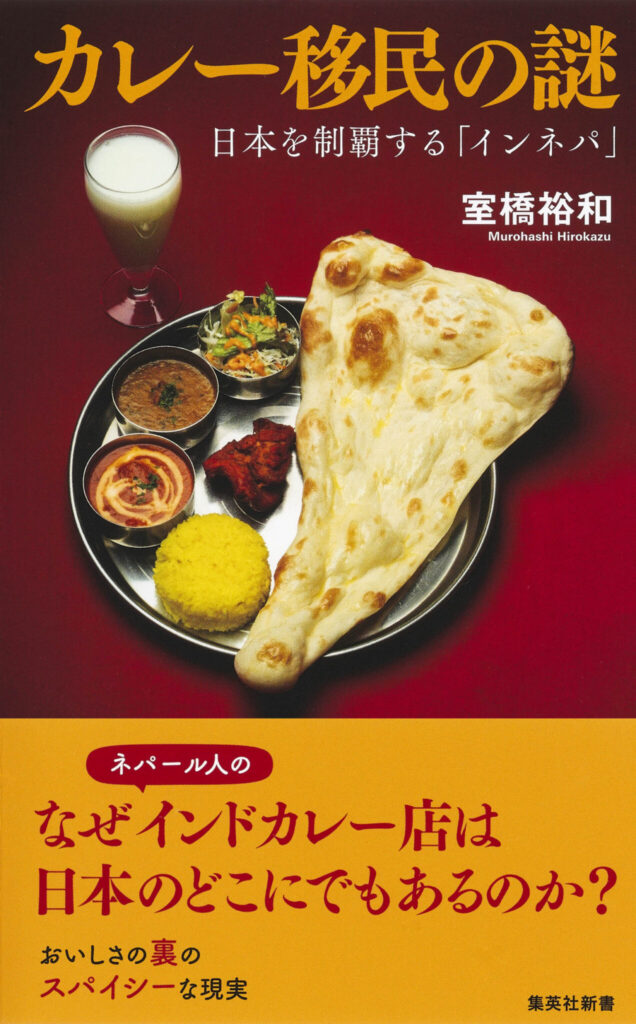

室橋裕和さんの『カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」』は、まさに私がずっと読みたかった本だった。「インネパ」とは「インド・ネパール料理店」の略。ここには、長年知りたかったことが全て書いてある。東京・高円寺に住む大学生だった2010年頃、インド・ネパール料理店が身近に急増した。近所でなにか店が閉店すると、跡地は全部インド料理店になったように見えた。寿司屋も、パン屋も、自転車屋も、みんなオレンジ・白・緑のインド色に染まる。そして片隅には独特な形のネパールの国旗。こんな居抜きもアリなのか!と毎回感銘を受けた。

バターチキンカレーとチーズナンに恋した私は、ゼミの研究テーマを「日本のインド料理店」と定め、フィールドワークと称して食べ歩いた。なぜインド料理なのに圧倒的にネパール出身の方が多いのかという疑問を持ち続けていたけれど、「インドのほうが日本でメジャーだからインド料理を名乗っているんだろうな」「どんどんお店が増えるのはネットワークが強いんだろうな」という予想にとどまり、なぜネットワークが強いのか、それはどのようなものなのか、というところまでたどり着くことができなかった。研究するぞと意気込んだもものの、何人かのネパール人の方とちょっとだけ顔見知りになり、カレーで8キロ太って終わった。

室橋さんの取材は綿密で、この現象にはスパイスのようにさまざまな要素が入り込んでいることを鮮やかに解明している。日本で働くインド人・ネパール人経営者・料理人の数の変遷やビザの条件などの客観的なデータから、体温を感じる幾人もの個人的なライフストーリーまで、しっかり多角的だ。まだ掘るのか、というところまで掘ってくれている。ここまで日本にインド料理店が増えた理由の裏側には、ネパールの農村の人々が生きていくための切実な生存戦略があった。最終章でネパールを訪れ、のどかな村で日本を知る人びとと語り合うシーンは、これまでの取材が線で繋がる伏線回収のようで感慨深かった。

日本人に親しまれているインドカレーとナンはもともとムガル帝国の宮廷料理がベースになっていること、バターチキンカレーの始まりの店のこだわり、他店のコピーのようなメニューの店が多い理由、日本で働くためにブローカーに搾取される問題、孤立しがちな子どもたちの学習環境……。こうした「インネパ」を取り巻くさまざまな情報に触れ、いくつもの記憶が蘇った。高円寺の商店街でいつもひとり三輪車を漕いでいた小さな子ども。あの子は幼稚園や保育園に通えていたのだろうか。今頃もう別人のように大人に成長しているだろう。「ドュセニ村8」と地元の住所をそのまま店名にしていた店のこと。わかりやすさのためにインドを名乗らなくてもいい。移転した新しい店に招待してくれた「クリシュナ」のオーナーは元気だろうか。息子のために大学を案内してくれと頼まれた私もネットワークの一部になっていた。いくつもの場面がいま、あれはこういう事情だったのかもしれないと解像度を高めて蘇る。

特に就労や教育のトピックには問題点も数多くあり、悩みを抱えている当事者が多い。インドやネパールだけではなく日本に暮らす全ての外国人に共通するものであり、社会全体の課題としてある。「外国人」という言葉を重ねるとどうしても遠く感じてしまうけれど、同じ街に暮らす一番身近な人びとなのだ。こんなに身近なのに全然知らなかった。店のアイデンティティをインドに寄せがちなのはビジネス上の判断とはいえ、日本人の大雑把な認識のせいでもあるのかもしれない。「外国人」も「カレー」も、どれも決して一括りにできるわけがない。

この国においてマジョリティである私には、彼らの背景や抱えている困難を知る責任があると思う。インド料理店の原点を追いかけ、取り巻く現在の状況を集め、共にあるべき未来をまなざす。これは日本におけるインド料理店の歴史の本であり、多様な人々が共にすこやかに暮らすよりよい社会を築くための普遍的な一冊だ。

プロフィール

ふじおか・みなみ 文筆家/ラジオパーソナリティ/ドキュメンタリー映画プロデューサー 1988年生まれ。学生時代からエッセイやポエムを書き始め、インターネットに公開するようになる。ラジオパーソナリティやMCなどの活動のほか、ドキュメンタリー映画『タリナイ』(2018)、『keememej』(2022)のプロデューサーを務める。時間SFと縄文時代が好きで、読書や遺跡巡りって現実にある時間旅行では? と思い、2019年にタイムトラベル専門書店utoutoを開始。著書に『シャプラニール流 人生を変える働き方』(エスプレ)、『藤岡みなみの穴場ハンターが行く! In 北海道』(北海道新聞社)、『ふやすミニマリスト』(かんき出版)、『パンダのうんこはいい匂い』(左右社)がある。

藤岡みなみ

藤岡みなみ

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり