メンバーが互いをよく知っているような小規模で親密な集いには、親密でよく通じ合っているが故に発生してしまう「毒」があります。

その集いは人々の間のミクロな違い、その隙間に巣くうコミュニケーションによって「有害な小集団」と化し、わたしたちを日々毒します。

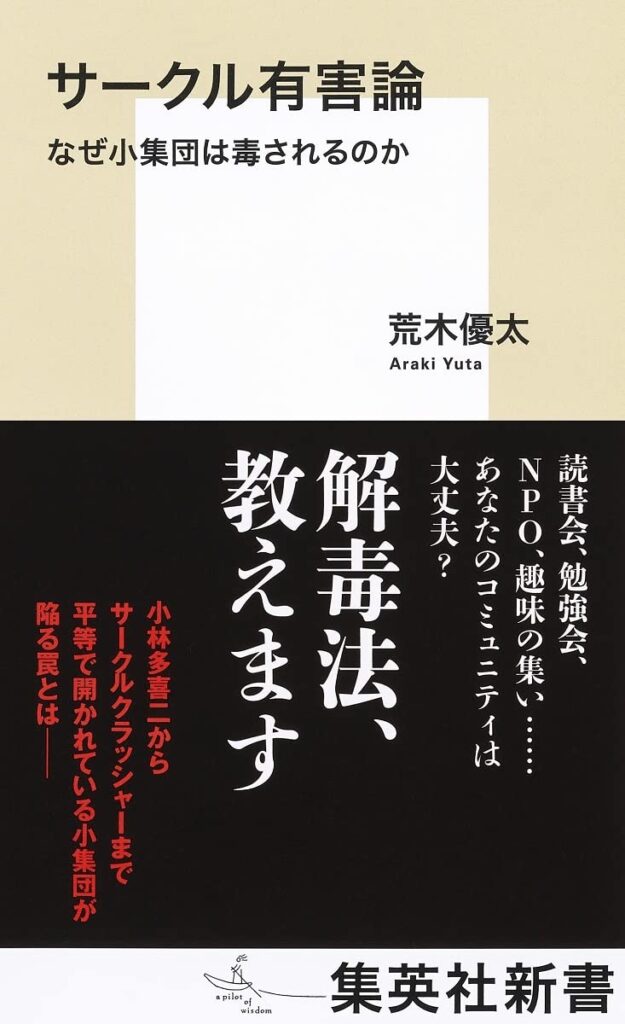

ロシア由来の小集団「サークル」をさまざまな題材を用いて再考しながら、集団性の解毒法を考察した一冊が『サークル有害論 なぜ小集団は毒されるのか』(集英社新書)です。

本書の刊行を記念し、このたび著者の荒木優太さんとゲストによる対談連載を企画しました。

綿野恵太さん、外山恒一さんに続き、ラスト第三回目のゲストは、人類学者の磯野真穂さん。

小集団の部族を研究対象にすることが多い人類学者として、磯野さんは本書で展開された「サークル」論をどう読んだのでしょうか。

なぜ今「サークル」を書くのか

磯野 さっそくお伺いしたいのですが、今回荒木さんはなぜサークルをテーマに本を書かれたのでしょうか? 正直、荒木さんって、あまりサークルに入っていなさそうな、集団から離れたところにいそうな感じがして……。

荒木 在野研究者の先人として、エリック・ホッファーという人がいますよね。沖中士の哲学者と知られ、『大衆運動』という古今東西の大衆運動を分析した本で一躍有名になりました。ホッファーは独りで生き、独りで死んでいった人です。生涯、独身でした。

こういう孤独のイメージと在野研究と結びつける操作はありふれています。過去の文献を調べていると、孤高のナンチャラといった綽名を見ない日はないのです。ただ、これからの在野研究は、というより研究とはそもそも、孤独に取り組むのではなく仲間と協働するものなんじゃないかという直観がずっとありました。そこで、今回はそのもっとも身近な実践であるところのサークル活動に注目してみたのです。

あとは東大の学生サークルにクオータ制を導入することの違和感も大きかったです。学生のサークルに対して、お上が権力によってコントロールするのは、おかしいだろうと。とはいえ、ただ「クオータ制けしからん」と言っていても、大多数の賛同は得られないでしょう。そこで、田辺元の「種の論理」という考え方を参考にすれば、自分自身のクオータ制への違和感を分析できると考えたわけです。

簡単に言うと、個の次元が消え去ってしまって、すべてが種(カテゴリー)の問題に短絡していってしまうということへの疑問です。では、どうすべきか。やはり個の次元を復活させるべきだろうと考えたわけです。それはごく普通にいわれている個人概念よりももうちょっと複雑なものなのですが。

有害な男性性という概念

磯野 最初『サークル有害論』の中でフェミニズムの話がたくさん出てきたから、どうしてこんなにフェミニズムや、ホモソーシャルの話をすごくされるのかなって思ったんです。しばらく読み進めていくと、ある種のサークルの不気味さみたいなものが、男性性の害みたいなところで説明されてしまうことへの違和感を、丁寧に解体されようとしてるのかなと思いました。

荒木 おっしゃる通りです。私は本の中で、「有害な男性性」(toxic masculinity)という概念の歴史に触れています。訳し方によっては「有毒な男らしさ」などとも表記できるキーワードです。

この概念は、今日フェミニズムの中で、他人を毀損し自分自身を追い詰める暴力的な男らしさとしてネガティブに使用されていますが、本来は男性運動から生まれたのです。詩人のローバート・ブライを筆頭にした当時の男性運動家たちが、最近の男は有害な男性性で堕落しとる、それに比べて真の男というのは……、という仕方で用いられてきた。

現代のフェミニストたちは男性を悪者として描く格好の武器を手に入れたと思っているかもしれませんが、歴史的には男性によって先取りされている。しかも、その概念は「真の男性」(当時の言葉でいえば「深い男性性」)という実在するかどうかも、有益かどうかも定かではないロールモデルの強化と裏腹な関係にありました。

概念を必ずその起源にさかのぼって使用せねばならないとは思いませんが、どのような経緯で生まれたのかを確認しておく必要はある。その辺は、うまく書けたかなと自負してます。

「女だから」という理由で頼みたくない

荒木 今回、私のほうから磯野さんに対談をお願いしたのですが、第一の理由としては、外山恒一さんのときと同じく、私と磯野さんの集英社での担当編集者が同じ、という理由があります。もう一つ、さらに大きな理由としては、これは本には入っていないと思うんだけど、磯野さんの「『女』だから仕事の依頼が来るということ」というエッセイを読んだことがあるからなんです。

磯野 私がblogに書いたエッセイですね。

荒木 私にとってそれが磯野さんの代表作なのですが(苦笑)、その内容をここで簡単に説明しますと、ある日、某メディア・プロデューサーから磯野さんに依頼がきたんですね。その内容というのが、出演者が男性に偏っているので女性の出演者を探している、というわけで磯野さんにお声がけした云々、という趣旨だったわけです。

それに対して磯野さんは最初、女性だから依頼しましたというような実に失礼な態度に違和感を抱くも、他方で女であることと仕事をするということの二つを切り離せるかと問い直し、そして最終的には切り離せないので、ぼちぼち付き合っていくしかないだろうという結論に至るのです。

磯野 そこまで丁寧に、私のblogを読んでくださったのですね。

荒木 どうしてこれが記憶に残っているかというと、実は私も『在野研究ビギナーズ』という本を出したとき、似たような批判を受けたことがあったからです。女性を執筆陣に入れていないと。厳密に言うと(おそらくは)一人はいるんです。ただ、いずれにせよ少数しかいないのならば、そこにはホモソーシャルがあることになる。

確かに私にはホモソーシャル性もあるだろうし、特に今日だと「有害な」というふうにくくられがちな男性性もあるんでしょう。それを自覚しつつも、そのときも、さらにはいまなお「女性だからという理由で依頼するのは嫌だな」という素朴な感想は手放せないでいるのです。女性のパーセンテージが足りないとか非対称であるとか、社会構造に関わる公的な問題を、個人の創造力に当てはめることの嫌悪感がどうしてもある。

どうしてこれが嫌に感じるんだろうって、自分の中でもよく分からなかったんです。ジェンダー平等にはそれなりに問題意識を持っているし、男性が多くの社会的なシーンで強者になりがちだというのはちゃんと理解しているはずなのに。でも「おまえ女だよね、じゃあ仕事やるよ」っていうふうに言えない、あるいは言いたくないって思っちゃう。

この心理の謎を突き詰めたとき、ジェンダー・クオータ制に対する考え方を整理しつつ、それが田辺元の「種の論理」のある種の危険性とアナロジカルであることに気づいたのです。人間は個人でありかつ人類であるというヒューマニズムに対し、「種の論理」はそこには種、男性であるか女性であるか、日本人なのかアメリカ人なのかの中間の区別が忘れ去られていると突っこみます。正しいかもしれない。ただし、それと並行する仕方で、戦中期の田辺は種への貢献の証として、若者たちの特攻隊での自己犠牲を称揚してしまう。

国民(種)であることが個人であることに優先することのグロテスクさがそこにはある。そこでやっと私は「女だから」という理由で依頼することの気持ち悪さの正体を納得したわけです。

プロフィール

荒木優太(あらき ゆうた)

1987年東京生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。明治大学大学院文学研究科日本文学専攻博士前期課程修了。2015年、第59回群像新人評論賞優秀作を受賞。主な著書に、『これからのエリック・ホッファーのために』『無責任の新体系』『有島武郎』『転んでもいい主義のあゆみ』など。編著には「紀伊國屋じんぶん大賞2020 読者と選ぶ人文書ベスト30」三位の『在野研究ビギナーズ』がある。最新刊は『サークル有害論』(集英社新書)。

磯野真穂(いその まほ)

人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。2010年早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。著書に『なぜふつうに食べられないのか』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界』(ちくま新書)、『ダイエット幻想』(ちくまプリマ―新書)、『他者と生きる』(集英社新書)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。

荒木優太×磯野真穂

荒木優太×磯野真穂

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理

森野咲

森野咲