ノンフィクション作家の柳田邦男さんに、ノンフィクションの未来を聞く本連載。第3回は、デジタル時代に本を書く意味を考えてみたい。近年は電子書籍が伸びつつあるものの、出版業界は不況が続く。動画と画像による情報収集が主流となり、若い世代と書籍との距離は離れてしまった。さらには、生成AIの普及によって奪われる仕事の一つに「ライター」も挙がっている。

本を書くことに、意味はあるのか。ノンフィクションに未来はあるのだろうか。

(取材・構成/小山美砂 撮影/山田尚弘)

――第1回では50年後にも生きるノンフィクションについて、第2回ではノンフィクションに取り組む上で大切な「2.5人称」の視点などを伺ってきました。第3回ではもう少しテーマを広げて、ノンフィクションの今後について考えてみたいと思います。まず今、出版業界は大変厳しい状況にあります。私の周りもみんなスマートフォンに夢中です。この現状をどう見ておられますか。

確かに本は読まれなくなって出版点数も少なくなっていますね。時代の傾向だろうと思います。かといって僕は絶望はしない。失望はしない。

――なぜでしょうか。

そういう状況にあっても、必要なものは必要だから、ですね。前回までの繰り返しになりますが、世の中で起こっている事実は、5年経っても10年経っても、見返されなければなりません。災害や戦争、病気の記録、そういったものを後世の人に伝えていくことが私の仕事だと、自分自身に命じているんです。

書き手としては負けずに書いていく他ありません。

――ただ、文字メディアは力を失っています。若い世代は情報収集にInstagramやYouTubeを使うことが多く、画像や映像メディアが主流となってきています。この時代に、あえて文章で伝えることの意味はどこにあるとお考えですか。

映像や写真の重要性なりインパクトの大きさは認識しています。

だけど、新聞や雑誌、そして特に単行本という形で提供される情報は、人に深く考える時間を与えます。そこに書かれてあるものを繰り返し読んだり、そこで考えたり、あるいは思わず泣いてしまったりする。そういう時に、はたと時間が止まる。そういう意味で、紙の上で言葉を介して情報を受け取るというのは、映像とはちょっと違うんですね。

文章でなければ伝えられないものがあります。それには深い意味付けや分析結果が挙げられるでしょう。あるいは時間の流れや苦しみの中身なんかも、文脈のある言葉で表現しないと記録になりません。

文脈というものを考えた時に、映像では伝えきれないものがあるのです。

人間というのは、物語を生きているんですね。これは心理学者の河合隼雄さんがよく言っていたことですが、ユング心理学に基づいた考え方です。

空には無数の星が輝いていますが、それぞれ意味もなく、ただばらばらにあるように見えますね。だけど、そこにいくつか線を引いてつなぐと星座の物語がうまれてきます。人間の人生というのも、何か無意味なものの連続ですね。毎日、毎日のごはんを食べたりとか、友達に会ったりとか、ばらばら、ばらばらと、無数のいろんなことが一生涯にあります。全部ばらばらなんだけど、それらを文脈でつないでいくと、その人の物語が生まれてきます。

さらにそれを大河小説のように、章をわけて書いていくと、人間というものはどんな庶民であっても物語を生きていることがわかります。平凡なように見えても、やっぱり70年生きれば生きただけの物語がそこにあります。子ども時代の失敗とか中年期に苦労した話とか、いろんな物語がある。それがまさに文脈なんですよ。その文脈を捉えるのは、言葉のない世界では難しい。

――柳田さんはNHK、つまり映像メディアのご出身ですが。

僕個人としては、物を書くことが原点なんです。僕がNHKに入ったのは1960年ですから、まだテレビの勃興期でした。ラジオのためにニュースを文章で書くというのが主たるものだったんですね。だから記者は記者なんだ、と。

その後、2、3年でテレビが主流となり映像の時代に入りました。また、広島に引き付けて考えますと、70年代頃からNHKが募った「原爆の絵」(筆者註:被爆者が原爆投下直後の惨状を描いた絵)も大きなインパクトをもたらしましたね。それまでは被爆者の手記や記録写真で伝承することが多かったのですが、文章では表現できない極限の悲惨な実態が描かれました。目撃者や自ら体験した人の絵は、たとえ拙いものであっても迫力やリアリティーがものすごくあります。

では、文章はダメなのかというと、そうじゃありません。それぞれの役割があるので、どちらがいいという話でもない。補い合うことによって全体がよりよくわかるし、伝えられるのではないでしょうか。そういった意味でいうと、言葉、文章、文脈というのは、映像にはない大きな意味を持ってくるのです。

――文脈……一つひとつの物語をつないでいく「線」のようなものですね。

物語を生きる人間の心を揺さぶったものや琴線に触れた瞬間というのは、文脈の中で表現した時に一番深く伝わります。僕がノンフィクションを書く時も、そういう物語性は絶えず意識しています。何も物語をつくるんじゃなくて、もともとある物語を見つけていくのです。

だから、「黒い雨」の被爆者の話を書くにしても単に断片的に証言集として書くのではなくて、核時代のはじまりに悲惨な被害がもたらされた、そういう時代の文脈の中で、1人の人間が経験した被爆の体験だと捉えます。それも、爆心地近くにいた直接被爆ではなくて、黒い雨による被爆がどんな意味を持っているのか。そして黒い雨を巡って行政がいかにひどいことをしたのかと、様々な意味が絡んできますよね。すると、1つの大きな流れが見えてきます。そこを書くのがノンフィクションではないでしょうか。

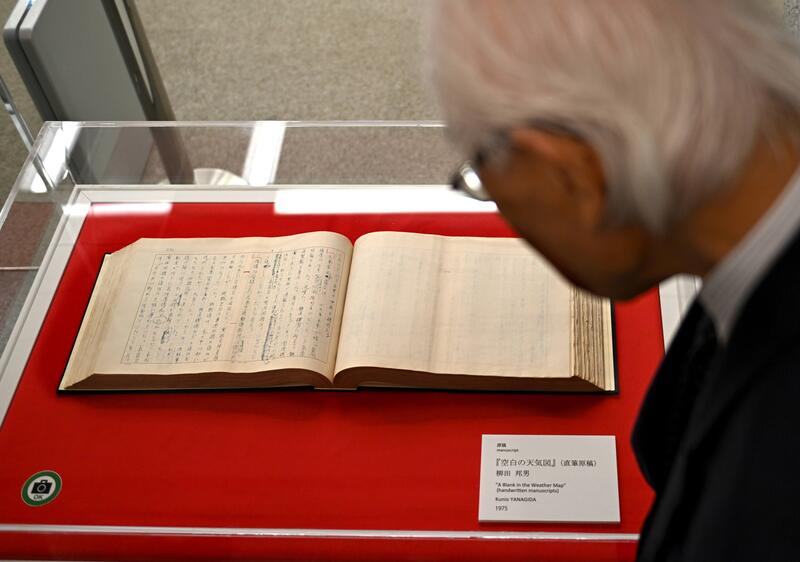

――私が2022年7月に出版した『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)で書き残したかったことも、そうしたストーリーです。黒い雨を浴びた被害者それぞれの病苦と生活の実態、そしてそれをとりまく国の不合理な政策がありました。黒い雨を浴びた被害者が訴えた裁判では『空白の天気図』も引用され、従来の援護対象区域よりも広い範囲を救済するよう命じた広島高裁判決が確定しました。しかし、現実には今も問題が解決していません。新しい救済制度ができましたが、区域をわける新たな「線引き」がなされ、外側の被害者は切り捨てられています。この課題をどう考えますか。

「線引き主義」に新しい思想を入れないとダメですね。

これは、水俣病にも同じ問題が指摘できます。水俣病では最初の患者が見つかった直後から、専門家が汚染の範囲や濃度、発症するプロセスを徹底的に調べました。ですが、行政はそこまでしなくても今あるデータだけで「十分」で、(患者の認定は)ここまでで締めくくりたい、という態度をはっきりと打ち出しました。

これらの問題は、だんだんと患者数が増えて、患者の範囲をどこまで捉えるかという時に、明確な「線引き」が行われます。水俣病の場合はしびれや歩行障害といった症状が揃うこととか、食生活がどうだった、とかですね。そこで起こってくる問題は、ピラミッドのような図をイメージしてください。一番重症の人がそのトップで、次に中ぐらいの人がいて、まだ薄い人が下にいますね。トップが黒だとすれば中間あたりは灰色になりますが、行政はできるだけ真っ黒のところだけで線引きしようとします。濃いところで線をぱっと引き、上下で完全にわけてしまうんですね。で、除外される多くの患者が出てしまう。それがその後の訴訟につながっていくわけです。

なぜ線引きをするのかというと、行政の財政的な問題、あるいは企業を保護するために、どこかでけじめをつけるという意味でつくるんですね。でもそれはあくまで、行政と企業の都合です。

――原爆でも、被爆者の認定に「歯止め」をかけるための議論が約40年前にあり、その報告書は今も援護行政の指針となっています。

線引きは、患者や被害者の都合で決めるわけではないんですね。

では灰色の部分、除外された人をどうするか。仮に線引きをしたとしても、グレーゾーンにいる人をどうするのか、というところまで考えなければならない、ということでしょう。柔軟にケースバイケースで、どういう証拠があれば認めていくのかまで検討する。明確に線引きをしてそこから下側、あるいは外側は全部落とすということではなく、そこから落ちた人をどう拾うのか? そこまで考えておいてはじめて、救済制度がガチガチのものにならないのです。そのグレーゾーンの扱い方に関する行政的思想が確立されていない。

――黒い雨、水俣病、とわけて考える問題ではなく、日本の行政そのものが硬直しているのですね。

そういうことです。歴史的にそうなっているんです。

――追悼平和祈念館での企画展に関連して、今年は広島で3回講演をされました。広島は、柳田さんがNHKの記者として初めて赴任した場所でもありましたね。『空白の天気図』では、「広島は不思議な力を持つ街である。ジャーナリストが一度そこに足を踏み入れると、その街のために何かを書かなければならないという責任感の虜になるのである」と書いていて、とても印象的でした。柳田さんにとって広島はどんな場所でしょうか。

大学卒業後の1960年から3年半、ここで記者としての仕事をしました。それが広島との最初のふれあいですが、20代の若い頃にここで見てしまった、聞いてしまったことから逃れられないのです。人間が人間としての尊厳などなかったのが、広島、さらには長崎の現実です。人の死それ自体も尊厳の一端なんですけれども、死ぬことの尊厳さえも奪ってしまう。これが戦争、そして原爆の惨禍ですね。

見てしまった者の責任、という言葉がありますが、記者時代も、そして作家になってからも、広島のことは僕の頭の中を支配しているような、そんな状態です。広島や原爆の問題を調べ、書こうとする時は、いつも自分の原点に立ち返るような印象がありますね。

――私自身は、広島に暮らす20代です。この間、同世代の友人に、そもそもなぜ被爆体験を伝承する必要があるのかと聞かれて、素朴ながらも前提が共有されていないような問いかけにひるんでしまいました。過去から学ぶ必要性さえ忘れられつつあるのではないか、と。根本に立ち返るような質問になりますが、柳田さんならどのように答えますか。

それはもう単純明快なことです。同じことが繰り返されてはいけない、ただその一言に尽きますね。

一番大事な教訓というのは、しっかりと受け継がれることの方がむしろ少ない。だから戦争は繰り返されるのです。あるいは、災害が起こってもまた同じような被害が生じてしまいます。その繰り返しなんですね。では、これをどう助けるのかといったら、どこかで、歴史が変わるように努力するしかありません。決して無駄なこととは思わないで、根気よく、根気よくです。

僕は今87歳で、あと10年書けるかどうかわからないけれど、書き上げかかっている本がすでに3冊ぐらいあるし、その先も書きたいと思っているものがまだまだあります。命の長さと書きたい熱量、そのどちらが優先されるかわかりません。でもやっぱり僕は、言葉で表現することを自分自身の責任というのかな、責務といったらいいのかな、そういう仕事で生きてるんだ、という意識があるんですね。だから、最後まで頑張ろうと思っていますけどもね。

伝える、仕事をすることです。頑張ってください。

・・・・・・・・・・・・

次回、最終回は取材後記「時代に逆行するノンフィクション、それでも」を掲載します。

12月27日更新予定。

■企画展「空白の天気図—気象台員たちのヒロシマ―」は、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館(広島市)で、2024年2月末まで開催しています。

https://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp/project/exhibition/index.html

『「黒い雨」訴訟』の著者でありジャーナリストの小山美砂が、ノンフィクション作家として数々の傑作を生みだしてきた柳田邦男さんにインタビュー。ノンフィクションの「これから」を聞く。デジタル時代に生きる私たちはいかに「事実」と向き合い、後世に手渡していくべきなのだろうか。(タイトル写真撮影/山田尚弘)

プロフィール

ジャーナリスト

1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。

小山 美砂(こやま みさ)

小山 美砂(こやま みさ)

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理