ノンフィクションに未来はあるのか。ノンフィクション作家の柳田邦男さんが1975年に著した『空白の天気図』が半世紀を迎える今も読み継がれていることを入り口に、「事実」との向き合い方を考える本連載。第2回では、取材者のあるべき姿勢について考える。

同作のメッセージが今も色あせない要因のひとつに、綿密な調査に基づき正確な事実を詳しく積み重ねたことが挙げられるだろう。今や、インターネットで検索すれば「なんでも出てくる」ような時代にある。報道機関の記者やジャーナリストは、いかに取材に取り組んでいくべきなのだろうか。

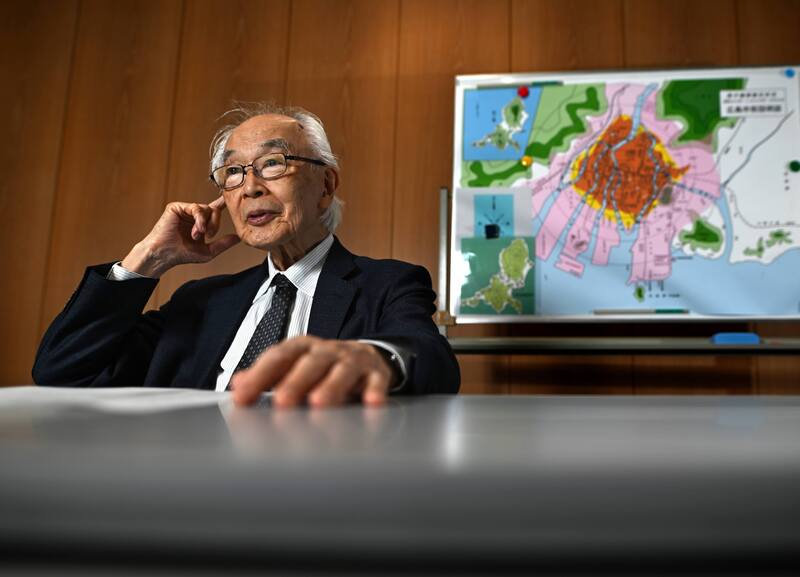

(取材・構成/小山美砂 撮影/山田尚弘)

――第1回では、柳田さんがノンフィクションの道に進んだ理由や、『空白の天気図』を書く時に意識したことを伺いました。今回は私を含むこれからの書き手が、後世に記録を残していくためにどのような取材をしていくべきか、お聞きしたいと思います。まずは、同作のあとがきを読んで驚いたのですが、原爆投下当時、広島地方気象台にいた台員の氏名や身分さえ、確実な資料が残っていなかったのですね。だから名前のリストを作るべく、人づてに聞いては電話をかける調査をして確認していった、と。大変な作業だったのではないでしょうか。

徹底的に人を探して調査をする、というのは記者時代から当たり前のことでした。僕は割とそういうことをしつこく取材する方だったし、事件の報道はこれでよかったのかと振り返ったり、あるいはもっと企画としてこう伝えていった方がいいと提案したりしていましたね。社会部の中でも僕は年中企画を提案して、実現していったんですよ。「企画男」でした。たまたまキャップが良い男で、どんどんやらせてくれました。

だから、調査というと、他の新聞記者と一緒に発表ものを追いかけるなんてほとんどやらなかったです。僕は発表ものが大嫌いでね。1965年から2年半くらい、松代群発地震といって長野県で地震が続いたことがあります。僕は東京大学の地震研究所に入り浸って、所長や教授が現地調査へ行くとなると必ずくっついて行って、一緒に歩きました。デスクに命じられなくても、自分でどんどん出かけて行ったんです。

日常的にそういうことをやっていたから、そういう取材が体に染みついていたんですね。だから『空白の天気図』を書く時にたくさんの人に会いましたけれど、大変だとは思いませんでした。当たり前でした。

――命がけで原爆と台風の観測を続けた台員たちの「観測精神」に刺激を受けたと仰っていました。書き手として、この取材から学んだことはありましたか。

正確に記録を続けるという「観測精神」に加えて、「現地踏査」の重要性を実感しました。今ではほとんど使わない言葉ですが、踏査とは要するに足で踏む、ということですね。現地調査、という言い方でもいいんですが、現地踏査には自分の足で歩く、という意味まで含まれています。

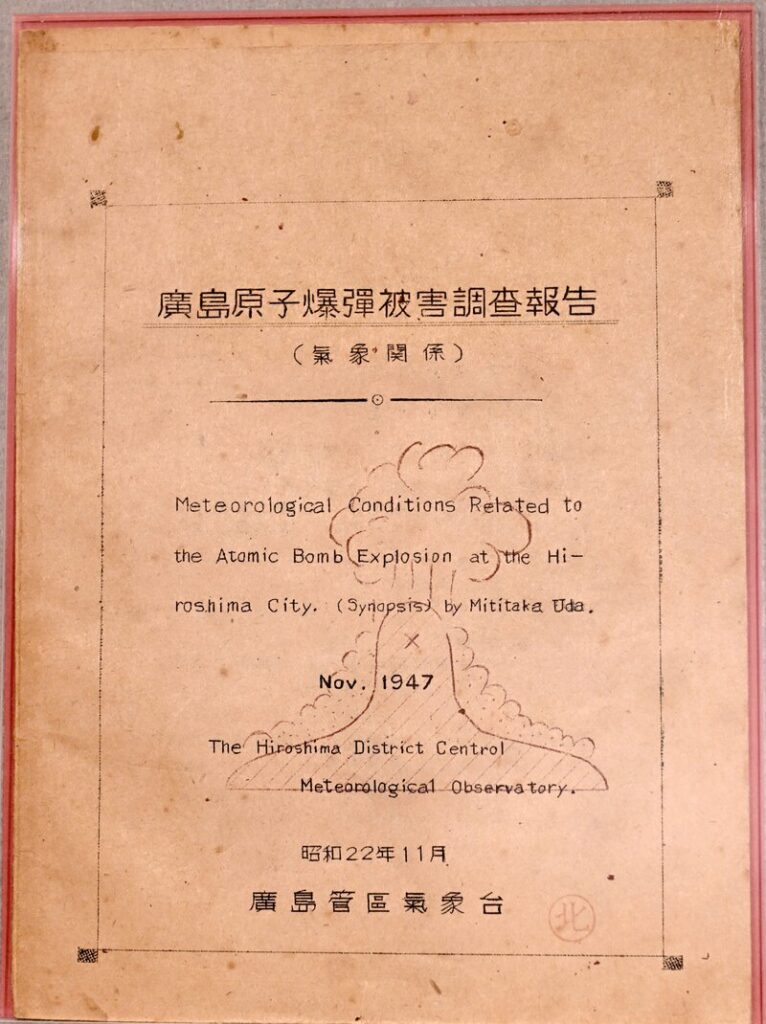

広島地方気象台に原爆と台風の調査を指示した当時の中央気象台長が、この現地踏査を台員たちに徹底させていました。災害や事故が気象現象に関連していた場合は必ず現場を調べ、関係者の証言を聞き取って分析し、学術的な報告書を書くように求めました。実際に広島の台員たちは足を運び、何が起こったかを記録したんですね。しかも自ら被爆し、体調を悪くしながらです。その情熱は本当に尊敬に値します。彼らがまとめた報告書は、そこに1人の人間が生き、死んでいったということが肉薄して伝わってきます。それは、私にとっても記録文学を書く上で欠かせないモチベーションになるわけです。

当時の中国新聞を調べると、枕崎台風に関するリアルな記事はほとんどありません。広島原爆の後、中国新聞は一部機能が停止したり、あるいは十分に取材できなかったりして、なかなか機能を果たせなかったためです。どんなにひどい災害が起こったのかも、当然把握されていませんでした。

そういうものを、私自身が改めて調査取材することで全体像が浮かび上がってきました。 例えば、土石流が襲って患者ら156人が死亡した大野陸軍病院(現・広島県廿日市市)にいた方に話を聞きました。今、跡地には記念碑が建っていますが、そういう場所をくまなく歩いて調べたのです。

取材して調べる、というのは記者であれ作家であれ共通です。それに加えて、専門家の調査には科学性と客観性を持たせます。だけれども、台員たちの調査には生々しい当事者の話も生かされました。このスピリットは、まさに作家もそうあらなきゃいけない、と『空白の天気図』を書きながら感じましたね。専門的なことでも避けない。これは、ノンフィクション作家としての基本姿勢です。

だから、観測精神や踏査記録というのは、ジャーナリズムに携わるみなさんにこそ知ってもらいたいですね。コンピューターがない時代は、ある意味ですごくよかったと思うんです。

――それは現場を歩く、という意味においてですか。

そうです。ノンフィクションというのは、そこで生きた人間の息遣いや、その人が感じた事、そして苦しんだこと悲しんだこと……それらを共有させてもらって書くものです。

よく災害や事故の現場で、被災者や被害者に「寄り添う」なんて言うけれど、そんなやんわりした話じゃない。本当に共感を持って、その人の立場に立ってみたり、その人の実感したことを自分自身の日常と重ね合わせて、自分だったらどうなのかと考えてみたりね。

僕は、人の命を人称性で考えるとよく見えてくると、これまでにも書いてきました。「2.5人称」の視点が必要だ、ということです。

――1人称は「私」、2人称は「あなた」、3人称はその場にいない他人となりますね。「2.5人称」とは、当事者に最も近い立場と、第三者の間というイメージでしょうか。

3人称の目で客観的な記述をするだけではなくて、我が身、我が家族がこの状況に放り込まれたらどうなのか、という2人称の感性と視点が必要だ、ということです。記録として書く時にはどうしても3人称の客観性が求められますが、それは単なる乾いた3人称ではなく、やっぱり潤いのある人称性が必要で、それを僕は「2.5人称」と言っています。記者に求められるのは、そういうことだと思いますね。

「命はかけがえがない」とか「大事だ」とよく言いますが、それでは抽象的です。人称性で考えると、具体性が出てきます。我が身だったらどうか、我が息子だったらどうか、と。そういう視点がとても大切だと思うし、パソコンで検索しているだけではそんな思いには至りません。現場でじかに当事者と会い、笑いや涙といった表情に触れ、空気感や肌触りを体験しないとそれは表現できません。

――今、とにかくメディアの「中立公正」が叫ばれていますが、それが被害者の立場で考えることを避ける要因となっているように感じています。私も「黒い雨」訴訟を取材している時、記者の仲間から「被害者は可哀想だけど、国に認めてもらえないのは仕方ないよね」と、切り捨てるような言葉を聞きました。「2.5人称」の視点の必要性には深く共感します。そのためにも、何より現場を踏むことが大切なのですね。

「その身にならなきゃわからない」とよく言うけれど、「2.5人称」の意識をもって取り組めば、物事の核心や大事なことが見えてくると思います。

NHKの記者時代でしたが、1968年に岐阜県の飛騨川で豪雨災害がありました。観光バス2台が土石流にのまれて川へ転落し、104人が亡くなったんです。気象庁が十分な大雨警報を出せなかったのと、その日は日曜日だったためにNHKでもニュースを流す時間が少なくて、数分程度の簡単な天気予報をやったぐらいだったんです。それで、災害が起こってしまった。

僕は現場調査に行きましてね。取材ではなくて、NHKが放送局としての役割をちゃんと果たしたのか調べようと思ったんです。すると、やっぱり情報がほとんど伝わっていませんでした。そんな中で集中豪雨があり、土石流災害があり……そうした問題を全て時間刻みで調査しました。これは、普通のニュースの素材を集める作業と違って、自分自身の仕事の検証作業なんですよね。

報道に携わる者は、自分のやっていることを時々検証する必要があると思います。俺が出した記事には意味があったのか、本当に情報は役に立ったのか、と。ただ流したからいい、という話ではありません。自己検証をすると、自分のすべきことが立体的に見えてきます。

――これはすごく大切ですね。スクープを出した、バンザイ、で終わらせるのではなく。

他社が書いてないうちに出したとか、そんなことはどうだっていいんだよね。5年経ったらそんなこと誰も興味を持たない。

――ただ、自戒も込めて言うと、デジタル技術の発展によって記者が現場に行かないということも増えてきています。Googleマップで地形を確認し、視聴者に写真や映像を提供してもらうこともしばしばです。

惨憺たるものだと思うね。テレビでも新聞でも、記者が現場を歩かない傾向はだんだん強くなるだろうと見ています。現場を歩いていると検索する時間がなくなっちゃって、検索しているうちに現場を歩く時間がなくなるというような、自己矛盾を繰り返していく危険があると思います。

生成AIが教育や報道の現場に入り出すことも危惧していますね。ボタンを押せば、それで原稿が書けちゃう、みたいな。そうすると、観測精神や現場踏査主義はどんどん排除されてしまうでしょう。

やっぱりそうじゃなくて、現場には地域の人の文化や生活があります。自分でその場所の空気を吸って、土地の特質を捉えることも大切でしょう。そこに立たなければ本当のリアリティーは出てこないと思います。

だから、原爆と台風に見舞われた広島で、気象台の技師たちが芋弁当を手に現場を歩き回ったというのは、歴史的な財産だと思うんですよ。結果として証言記録が残った、よかった、ということだけではない。その記録に取り組んだ人たちの仕事の仕方やスタイル、これにこそ学ばなければならないのではないでしょうか。

もうひとつ、当時の気象台には骨があったと思いますね。単に学問の世界で良い論文を書いたとか、良い地位に就いた、ということではない。この学問は何のためにやるんだ、と。究極は人間のためじゃないか、という本質が共有されていたと思います。だから、私たちが彼らに学ぶことは多いのです。

・・・・・・・・・・・・

第3回は「デジタル時代に本を書く意味」を考えます。

12月20日更新予定

柳田邦男(やなぎだ くにお)

ノンフィクション作家。1936年生まれ。1972年『マッハの恐怖』で第3回大宅壮一ノンフィクション賞、79年『ガン回廊の朝』で第1回講談社ノンフィクション賞、95年『犠牲(サクリファイス)わが息子・脳死の11日』などで菊池寛賞、97年『脳治療革命の朝』で文藝春秋読者賞を受賞。著書に『人の痛みを感じる国家』『「想定外」の罠 大震災と原発』『終わらない原発事故と「日本病」』『言葉が立ち上がる時』、『悲しみとともにどう生きるか』(共著)、『この国の危機管理 失敗の本質 ドキュメンタリー・ケーススタディ』など多数。

『「黒い雨」訴訟』の著者でありジャーナリストの小山美砂が、ノンフィクション作家として数々の傑作を生みだしてきた柳田邦男さんにインタビュー。ノンフィクションの「これから」を聞く。デジタル時代に生きる私たちはいかに「事実」と向き合い、後世に手渡していくべきなのだろうか。(タイトル写真撮影/山田尚弘)

プロフィール

ジャーナリスト

1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。

小山 美砂(こやま みさ)

小山 美砂(こやま みさ)

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり