(文/小山美砂 撮影/山田尚弘)

時代に逆行することをしているよな、とよく思う。

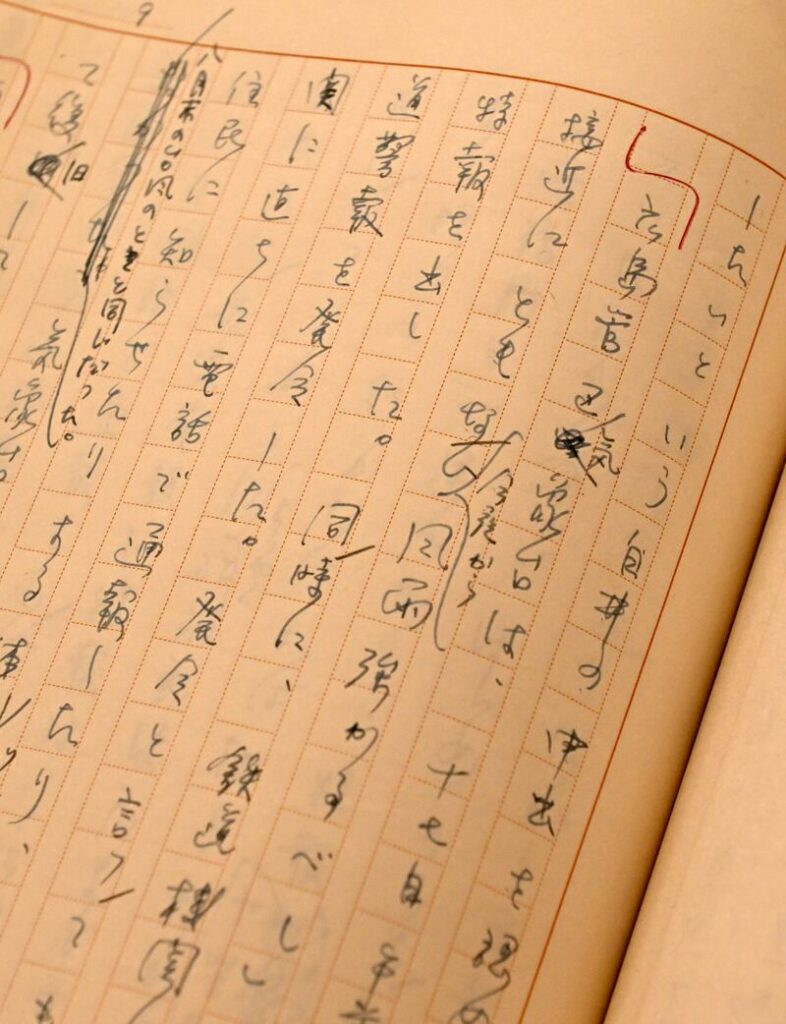

1本の原稿を書き上げるために2、3時間のインタビューを何本か行い、データベース化されていない古い新聞を開いては1枚10円でコピーを取る。正直、わずらわしさを感じる時もある。パソコンの検索欄に打ち込めば、欲しい情報がいくらでも出てくる時代なのに。生成AIに指示すれば、ものの数分で1本の記事ができあがってしまうのに。

私は1994年生まれの、いわゆるデジタルネイティブ世代だ。友人に聞けば、ニュースはYouTubeで検索するという。ウェブニュースの文章では理解できなくても、映像と音声ならばよくわかると言うのだ。話題は「好きなテレビは?」から、「今ハマってるYouTuberは?」になった。私も、ただなんとなくInstagramやTikTokを流し見していて、気づけば数十分過ぎていた、なんてことがよくある。先週、スマートフォンを使用した時間は一日あたり平均で4時間44分だった。

それでも私は、ノンフィクションに挑戦しようとしている。

今回、ノンフィクション作家の柳田邦男さんにインタビューする機会をいただいた。柳田さんの著書『空白の天気図』を初めて開いたのは2019年の秋ごろ、広島への原爆投下後に降った「黒い雨」の被害者への取材を始めてからまもなくだった。

1945年8月6日の原爆と、その約1カ月後に広島を襲った枕崎台風。同著はその被害を明らかにするとともに、自ら被災しながらも観測を続けた気象台員たちの姿を緻密な事実をもって、しかし読者を惹きつける文学的な表現で伝えていた。

この本の中では、原爆投下後に降った黒ずんだ雨に気象台員たちがいかに着目し、被爆地を歩いて調査したかが詳しく記されている。こんな記述がある。

《調査は、市内電車が通じているところが少なかったため、ほとんど徒歩で行われた。芋弁当を下げて、焼け跡のバラックを訪ね、あるいは焼け残った周辺部の傾きかけた家を訪ね、被爆当日の体験談を聞くという、文字通り足で調べる調査がコツコツと続けられた。》

柳田邦男『空白の天気図』(新潮社、1975年)

気象台員たちは被爆後の体調不良に冒されながらも、このように県内の広い地域を訪ねては百数十人から話を聞き、雨が降った範囲を調べて降雨図を描き上げたのだった。

私がこの本を読んだ当時、広島では「黒い雨」訴訟が進行していた。国が定めた援護対象区域の外側で雨を浴びた住民たちが、自分たちも「被爆者」に認めてほしいと国と広島県・市を訴えた裁判だ。国の区域は、『空白の天気図』に登場する気象台員たちが現場を歩いてつくった降雨図を根拠に定められていた。

気象台員たちが体を張ってつくりあげた降雨図には歴史的な価値がある。だが、情報も物資も不足する環境での調査で、どうしても限界があった。だから、国がこの降雨図をもとに区域を決めた時、その外側から「区域は狭すぎる」「わしらのところにも雨が降った」との声が上がり、訴訟にまで発展した。だが、国は再調査をすることもなく、区域外の住民たちを切り捨ててきたのだった。

気象台の降雨図が焦点となった「黒い雨」訴訟。住民側は、『空白の天気図』を引用しながらこの調査の限界を指摘し、国の施策がいかに不合理かを追及した。2021年夏に出た裁判の結果は住民側の全面勝訴で、より広い範囲を救済するよう命じた。同著が刊行されたのは1975年——つまり今から半世紀近く前に書かれたノンフィクションが、現代に大きな意味を投げかけることがあるのだと目の当たりにした。

「黒い雨」訴訟を一冊にまとめようと思っていた私も、このような本を目指さなければ、と思った。後世にとっても意味のある事実を正しく残し、次代に生きる人々のためになればと願いながら書いた。

私にとって初めてのノンフィクションとなったその本『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)は、2022年7月に刊行された。その後、勤めていた新聞社を退社し、現在はフリーランスで書く仕事を続けている。デジタル時代にあっても書籍で記録を残していく意義を、自分なりに見出したからだ。

しかし、時代は厳しい。

本連載の冒頭にも書いた通り、事実を伝えることにも、本を書くことにも無力感を抱いてしまうことがある。報道さえも「フェイクニュース」と揶揄され、書籍の売れ行きは落ち込む一方だ。自動で文章を作成できる生成AIが台頭する今、時間をかけて調査をすることも、自ら思考して言葉をつむぐことにも価値がないように思えてしまう。

コストパフォーマンスやスピード感が重視されるデジタル時代。何時間もかけて人の話を聞き取り、取材とは関係のない生活の深いところにまで付き合って、デジタル化されていない資料をひたすらめくり続ける。だけど、目当ての情報は見つからなくて、また次の資料、次の資料と手に取ってゆく。

毎日毎日、時代に逆行することをしているなあ、と思うのだ。

だからこそ、ノンフィクションという言葉になじみがなかった時代から作品を生み出し続けて来た柳田さんに、ノンフィクションが持つ力、その意義、そしてその未来を聞いてみたかった。そこから、これからの時代のノンフィクションを拓くヒントを見出したいと思ったのだ。

柳田さんにいただいたお話は、取材の原点に立ち返るようなものだった。センセーショナルな斬新さや現状を打破するような「奇策」はない。だが、しみじみと胸にしみわたってくるようなインタビューだった。

特に印象に残っているのは、文脈の話だ。NHK記者を経てノンフィクション作家となった柳田さんに、なぜ文章で伝えるのかを問うてみた。その答えは、「時間の流れや苦しみの中身は、文脈のある言葉で表現しないと記録になりません」というものだった。

人間はだれしも物語を生きている。ただ、私たちの毎日は三度の食事、友人との他愛もないおしゃべりなど、何かを生み出すわけではない、無意味にも思えるできごとの連続だ。柳田さんは言う。「それらを文脈でつないでいくと、その人の物語が生まれてきます」、と。それはまさに星座の物語のようで、さらにそれを取り巻く時代の文脈を捉えると、1つの大きな物語が見えてくる。それを書くのがノンフィクションだ、と教えてくれた。その文脈を映像で表現することは難しい、とも。

個々の人間の人生と時代の潮流——それらは新聞や雑誌といった字数が限られた媒体では表現し尽くすことができない、と私も思う。「本を書かずとも新聞に記録は残るじゃないか」と言われたこともあったが、新聞記事ではあまりに断片的だ。あるできごとを巡る当事者の証言、社会の情勢、あらゆることを一本の線でつなげてこそ、物事の本質を伝えられるのではないだろうか、と考えている。

取材者には「2.5人称」の視点が必要だ、という話にも共感した。

第三者の立場で客観的な記述をするだけではなく、我が身、我が家族が同じ状況に置かれたらどうなのかと重ね合わせて考える視点と感性が必要だ、とのお話だった。それを、柳田さんは「乾いた3人称ではなく、潤いのある人称性」と表現した。そして、それを持つためには現場を歩いて空気を吸い、じかに当事者と会って話を聞かなければ持ちえない、と。

私には、「3人称」の視点で取材をしていた反省がある。

黒い雨の現場を歩いて当事者に話を聞く前、この問題に対する私の受け止め方は冷ややかだった。爆心地の近くで直接閃光や熱線を浴びた被爆者に比べて、どれほどの被害があったのか想像することができなかったからだ。データベースで過去記事を参照して淡々と記事を書き、掘り下げることもしなかった。

だが、その認識は現場に通う中で一変した。当事者と向かい合うことで、「黒い雨の体験者」は75年以上も病苦に耐えてきた「おじいちゃん」「おばあちゃん」となり、その半生や訴えを生々しく想像できるようになった。そして、目の前にいるこの人を苦しめてきたものは何なのか、時代の流れや国家行政のあり方にも目が向くようになる。

ただ単に記事の材料を収集するだけではない。それ以上の意味が現場を歩くことにあるのだと、「2.5人称」の視点というキーワードを聞くことによって、実感をともなって理解することができた。

誰のために取材し、書くのか? それは、人間のためではないのか。人が、よりよく生きていくために事実を明らかにし、伝えていくためではないか。「2.5人称」を持つということは、ジャーナリズムの原点に立ち返ることだとも感じた。

柳田さんへのインタビューを通して、改めて確信したことがある。それは、ノンフィクションは生身の人間にしか書くことができない、ということだ。

例えば生成AIの問題がある。条件を指定して、どんな文章を書いてほしいか指示をすれば、かなり高い精度で答えを返してくれる。だが、AIにできることは、すでにある情報をこれまで作り上げてきた型に沿って整理し、提示することだけだ。データベース上にない隠れた情報を見つけ出してくることはできないし、まして誰にも話したことがない人の本心を聞いて書き出すことは不可能だろう。私は、インタビューの時にはZoomのようなオンライン会議システムは使わないようにしている。飛び道具では、人の心に触れることはできないと思うからだ。

デジタル技術の発達によって、暮らしは確かに便利になった。あらゆるものが迅速化し、簡易になった。だが、画面に映らないところにその人らしさが宿る。どんな場所に暮らし、どんな器でお茶を出してくれるのか。部屋に飾られた写真に話を向ければ、胸に秘めてきた思い出話を聞かせてくれるかもしれない。

だから、ノンフィクションの未来は人間が切り拓いていくものだ。

現場を歩く、生身の人間の話に耳を傾ける。原始的で、アナログで、非効率だしコスパだって悪い。でも、そうした作業からしかノンフィクションは生まれない。なぜならその時代に生きる人間に肉薄すること、それこそがノンフィクションだと思うからだ。

それは、コミュニケーションがますます簡素で乾いたデジタル技術に依存していく時代にこそ、力を持ちえるのではないかとも思う。いや、そんな時代にこそ必要とされるものを書いていきたい。生身の人間が掘り起こした事実が、現代、そして未来に生きる人のためになることを願いながら。

〈了〉

『「黒い雨」訴訟』の著者でありジャーナリストの小山美砂が、ノンフィクション作家として数々の傑作を生みだしてきた柳田邦男さんにインタビュー。ノンフィクションの「これから」を聞く。デジタル時代に生きる私たちはいかに「事実」と向き合い、後世に手渡していくべきなのだろうか。(タイトル写真撮影/山田尚弘)

プロフィール

ジャーナリスト

1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。

小山 美砂(こやま みさ)

小山 美砂(こやま みさ)

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり