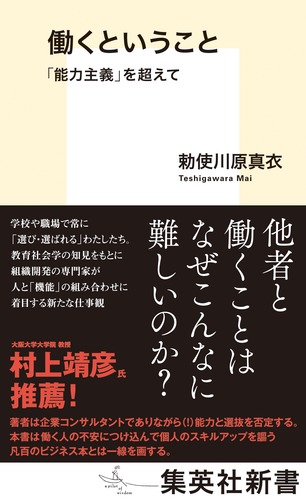

2024年6月に『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)を上梓した組織開発コンサルタントの勅使川原真衣さんと、『「学び」がわからなくなったときに読む本』(あさま社)の著者で、福岡に単位制高校・オルタナティブスクール・書店を併設するユニークな学習塾を運営する鳥羽和久さん。

競争の原理に巻き込まれてしまった学びや教育を見つめ直し、私やあなたのままで学ぶという在り方について、学習塾と組織開発の交差点から考える対談が実現しました。

社会から押し付けられがちな「理想」の影にある痛みや不安に目を向け、能力主義をほどく対話の記録を、前・後編に分けてお届けします。

※2025年6月11日、本屋B&Bで行われたイベントを採録したものです。

塾と組織開発の交差点で

鳥羽 今日が初対面ですね。話したいことをリスト化したら、A4用紙11枚になっちゃって。ちょっと多すぎたなと思っています。

勅使川原 なんと。ありがたいです。じゃあ、自己紹介からしますか。

鳥羽 唐人町寺子屋という塾をやっていて、昨年10月に、『「学び」がわからなくなったときに読む本』を出しました。40人の子どもたちから始まって、今年でもう24年目です(『親子の手帖』鳥影社)。

塾で教える中で感じるのは、勅使川原さんの本にもありますが、今の子どもたちを取り囲む問題として、一元的な価値観しかないと錯覚させられているということです。「進学で勝ち組にならないと人生詰むよ」というメッセージがあふれています。

でも、子どもたち一人ひとりを見ているとそれってやっぱり現実じゃないし、もっといろんな生き方が普通にある。受験のレールに乗るだけじゃ面白くない、という子たちに別のルートもあることを見せるために、単位制高校(航空高校唐人町)やオルタナティブスクール(TERA)を立ちあげました。教室の1Fには書店があり、さまざまなゲストが来るイベントも行っています。

ですから、地元最難関の修猷館高校や、東京大学・九州大学を目指すような子が多くいる一方で、まったく違うことに取り組む子たちもいて、同じビルで懸命に勉強している子もいれば、気ままな時間を過ごしている子もいます。僕自身は小学6年生から高校生、高卒生まで100人以上のさまざまな教科を教えながら、学習指導、進路指導全般に関わっています。

勅使川原 勅使川原です。修士課程で教育社会学を修めたあと、人材開発の世界に進み、「人を良くする」みたいなことをずっとやってきました。でも、途中から「良いも悪いもないだろう」と思い、独立して組織開発の会社を立ちあげました。個人ではなく組織のほうに、人を生かす余地、改善の余地があるじゃないかと考えて、「組織開発」と名付けています。言葉としては、「人材開発」のほうが聞き馴染みがあるかもしれませんね。

鳥羽 人材という言葉、よく聞きますよね。この言葉にも違和感がとてもあって。「素材じゃねえよ」とか思っちゃうので。

勅使川原 だからって、財産の「財」(人財)も嫌ですよね。

鳥羽 そうですね。だから勅使川原さんが人材開発を「組織開発」って言い換えてるのも面白いなと思ったし、能力でも何でもそうなんだけど、属人化せずに環境として、「現象」として捉えるというアプローチがすごく似てるなって思ったんですよね。

勅使川原:『おやときどきこども』(ナナロク社)が大好きなんですが、私も同じことを思いました。

摩擦が起こらない設計で見えなくなるもの

鳥羽 勅使川原さんの『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(東洋館出版社)は、本当に考えるべきことがめちゃくちゃありました。

例えば、野口晃菜さん(障害科学博士。一般社団法人UNIVA理事)との対談1。まず、個別的支援と合理的配慮について話されています。

これまで、学校での子どもへの支援は、“その子”の特性や能力をアセスメントし、マジョリティーに合わせられるように能力を伸ばすことが目的で、そのために必要な支援を行う「個のアセスメント」だったことが指摘されています。先ほどの話ともつながりますね。

その一方で、「合理的配慮」の考え方では、その子が置かれている環境へのアセスメントが必要で、個ではなく関係性への支援を行う必要があるんだと述べられています。合理的配慮という言葉はすごい恩着せがましいけど、という注釈付きで。

勅使川原 合理的環境調整と言ってもいいですよね。

鳥羽 それって、まさに勅使川原さんが『働くということ「能力主義」を超えて』などでこれまで仰ってきたことですよね。

勅使川原 そうなんです。野口さんも、最初に「勅使川原さんの本を読みました、多分同じことをやっています」っておっしゃったんです。

鳥羽 ですよね。まさに今の学校は、少しでも「ふつう」から逸脱する子どもがいたらすぐ支援対象にするという問題がありますよね。この10年、20年で急に増えたと思います。いわゆる発達障害っていう枠組みに入れてしまって、良かれと思って「配慮」してますという感じ。

それによって生きやすくなった子どもや親もいて、良い面もあるとは思うんです。でも、一方で野口さんが指摘していたように、今の学校では異なる他者と出会う機会自体がないのも事実です。そういう機会を奪う方向に行っているし、最初から摩擦を防ぐことが正しい方向性だとされて。

でも、それって相互理解どころか、初めから理解しなくていいようにしてるだけなんですよね。学校だけでなく、世の中全体がそっちに行ってるなって思うんです。

勅使川原 そうですね。そのくせ、口ではダイバーシティーだ、インクルージョンだと言って。

鳥羽 そうなんですよね。

プロフィール

勅使川原真衣(てしがわら まい)

1982年、横浜市生まれ。組織開発専門家。おのみず株式会社代表。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ボストンコンサルティンググループ、ヘイグループなど外資コンサルティングファームでの勤務を経て、2017年に独立。企業をはじめ病院、学校などの組織開発を支援する。また、論壇誌やウェブメディアなどにおいて多数の連載や寄稿を行っている。著書に、紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位となった『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)、新書大賞2025の第5位に入賞した『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)のほか、『職場で傷つく─リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(編著、東洋館出版社)、『格差の”格”ってなんですか?―無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』(PHP新書)がある。2020年に乳がんと診断され、闘病中。

鳥羽和久(とば かずひさ)

1976年、福岡県生まれ。株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役。学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、オルタナティブスクール「TERA」代表として、150名あまりの十代の子どもたちとかかわる日々。著書に『君は君の人生の主役になれ』(ちくまプリマー新書)、『「推し」の文化論』(晶文社)、『おやときどきこども』(ナナロク社)など。編著に『「学び」がわからなくなったときに読む本』(あさま社)。専門は精神分析、日本文学。

勅使川原真衣×鳥羽和久

勅使川原真衣×鳥羽和久

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理