高額療養費制度を利用している当事者が送る、この制度〈改悪〉の問題点と、それをゴリ押しする官僚・政治家のおかしさ、そして同じ国民の窮状に対して想像力が働かない日本人について考える連載第9回。

ここまで見てきたことからも明らかなように、多数回該当という制度は高額療養費制度を長年利用する者にとって利便性が高い特例措置だが、それでも制度が充分に機能しない落とし穴や〈バグ〉がいくつも存在している。この問題について、さらにもう少し詳しく見ていこう。多数回該当とは、すでに何回も説明してきたとおり、「高額療養費制度の1ヶ月あたり自己負担上限額が直近12ヶ月で3回(つまり3ヶ月分)上限に達した場合、4回目以降はさらに低い上限額が適用される」というものだ。

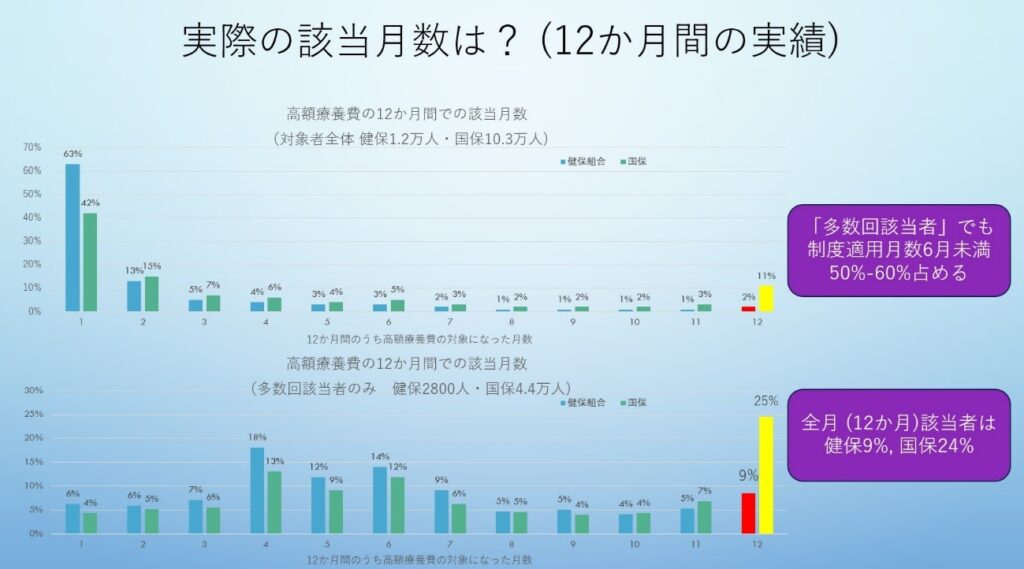

「じつはここにもある種のミスリードのようなものがあって、どうしてもその名称から一般的には毎月一定額の支払いをしているように想像してしまいがちですが、じつは12ヶ月の間べったりと毎月多数回該当を利用している人は、高額療養費制度の利用者全体でも1割程度なんです」

と五十嵐准教授は説明する。

「昨年冬から今年3月に議論になった〈見直し〉案で政府が最初に出してきた資料では、『高額療養費制度の利用者は大半が高齢者で、若い人はそれほどたくさんいない』という方向へミスリードしかねないものでした。それを見て、口幅ったいのですがある種の義憤にかられ、『若者や現役世代でもこの制度で救われている人たちがいる。制度変更で大きな影響を受けるのは彼らなんだ』と証明するためにデータベース会社に協力してもらって調査し、統計を取ったものが、前編で示した図2です。衆議院予算委員会の国会中継を見ていると、『多数回該当の影響はどうなるんですか』という質問に、『所得が複雑なのでわかりません』というような聞き捨てならない答弁もあったのですが、それなら自分がデータを出してやろうと思い、この夏の参議院選挙後に動き出してくるであろうことも念頭に置いて調べたものが、下の図7です」

昨年(2024年)冬の政府〈見直し〉案で最初に修正が加えられたのは、この多数回該当に関する部分だったが、当時の政府関係者や今も制度をよく知らない人々の間に何らかの誤解や思い込みがあったとしても、このデータを見れば、多数回該当の実態は一目瞭然で理解できるだろう。余談になるが、6月30日に行われた第2回「高額療養費の在り方に関する専門委員会」では、4人目の参考人として登場した「認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML」理事長山口育子氏は、多数回該当の利用者はあくまでも少数例にすぎず、「多くの方(の制度利用)は1回2回、ということです」と発言したが、そのように大味な理解だとこの図7が示す多数回該当の多様な利用実態を見落としてしまう、ということはここで改めて指摘をしておきたい。

ここで示されているデータは、自分が制度を利用している実感ともよく符合する。自分自身の例ばかりを挙げて恐縮だが、生物学的製剤のレミケードは初回投与後に2週間後、6週間後、その後は基本的に8週間隔(最長12週間隔まで許容されている)で投与する。つまり、この十数年は毎年2ヶ月もしくは3ヶ月に1回の間隔で、生物学的製剤を用いた治療を行い、制度を利用してきたことになる。

さて、ここで凍結になった政府案のなかでも最初に提示された〈見直し〉案について振り返ってみたい。政府・厚労省の〈見直し〉案は何度かの修正や紆余曲折の結果、ひとまずすべて凍結されることになったが、当初は(すでにお忘れの方も多いと思うが)多数回該当は「直近12ヶ月で3ヶ月適用された場合の4回目からの適用に加え、6回目に達した場合は7回目からさらに引き下げる」ように二段階で変更する、という案が存在していたという。つまり、1年で7ヶ月以上制度を利用する人が多数回該当として生き残り、1年で6回以下の利用者はこの枠組みから何らかの形で排除されるか上限額引き上げの影響をおそらく受ける仕組みだったわけだ。

上記の五十嵐准教授が調査した統計を見ると、もしもこの政府案が実行に移されていれば、下の棒グラフのうち1(ヶ月)から6(ヶ月)に該当する人々(健保組合の63%、国保の49%、全体で見れば過半数)が、新たな多数回該当案から排除されていたことになる。自分を含むこれら過半数の〈元〉多数回該当者は、値上げされた高額療養費上限額を支払うことになっていたと思われるが、自分の治療パターンにあてはめれば1年に7ヶ月以上の利用という制約条件には到達しないため、二度と(新たな基準の)多数回該当に当てはまることはなかった、というわけだ。

さらにいえば、政府案どおりに自己負担上限額が引き上げられていた場合、制度の改定前後で薬剤の値段が同じだったとしても、その3割に相当する自己負担分が新たな上限額の敷居に届かないために、高額療養費条件すらクリアせず、3割の窓口負担を払わなければならない、という状態になっていた可能性もある。つまり、政府と厚労省が提案した〈見直し〉は、それまで多数回該当を適用されていた治療費が一気に高額療養費制度そのものからもはずされてしまい、高額な3割負担を強いられる状態に陥っていた可能性が高いものだった、ということだ。

「冬の議論で、政府は全がん連(全国がん患者団体連合会)やJPA(日本難病・疾病団体協議会)の要望を受ける形で、『多数回該当の人は大きな負担になるからそのまま据え置くことにして、非多数回該当の人の自己負担上限額を引き上げよう』という修正案を一度出してきましたが、多数回該当といえども1年あたりの利用が3回や4回という人が実は多いので、結局、かなりの人が影響を受けることになっていた、という実態を示すことができたと思います。政府や厚労省の案には何から何まで反対しようというわけではありませんが、秋の検討に向けた今後の議論でも、根拠の乏しいものやミスリードになりかねない案が出てきた場合に、いつでもちゃんとカウンターを出せるようにデータベース会社と準備を進め、随時アップデートできるような対応も進めています」(五十嵐准教授)

昨年冬の高額療養費制度自己負担上限額〈見直し〉案が、全方位的に論外の内容だったことは、五十嵐准教授が統計調査を行って示した上記の各データや、第5回で紹介した立教大・安藤教授の精緻な検証などですでに明らかになっている。制度そのものが煩雑なため、細かい数字や数値が入り乱れて目を眩まされてしまいがちだが、政府と厚労省が行おうとしていた事態をごく簡潔にいえば、条件を変更してハードルを上げたり間口を狭くしたりすれば、その枠組みに当てはまる人の数は減ってしまう、という当たり前の絞り込み操作にすぎない。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理

森野咲

森野咲