高額療養費制度を利用している当事者が送る、この制度〈改悪〉の問題点と、それをゴリ押しする官僚・政治家のおかしさ、そして同じ国民の窮状に対して想像力が働かない日本人について考える連載第5回。

ひとまず全面凍結となった高額療養費制度〈見直し〉案だが、政府と厚労省は、「秋までに改めて検討を行い、方針を決定する」という姿勢を崩していない。その一方では、衆参140名超の議員からなる超党派の「高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟」は、3月24日の設立総会で議連会長の武見敬三氏(自民)が「不必要に政治問題化することなく、衆参両院で丁寧にきちんと議論をすることができるように」役割を果たしていきたいと述べ、事務局長の中島克仁氏(立民)も「少なくとも1年はしっかりとデータを踏まえて議論していくことが必要ではないか」と話し、今秋の方針決定を目指す政府・厚労省を牽制する姿勢を見せている。

この超党派議連は、4月22日に第2回目の総会を行い、そこで立教大学経済学部教授安藤道人氏が『高額療養費制度引き上げ案の衝撃と教訓』と題する講演を行った。この講演では、凍結になった政府・厚労省案の詭弁のような値上げのロジックや、特定の印象に誘導するような数値の取り扱いなど、いくつもの問題点が平明に指摘された。この講演内容を踏まえて、改めて安藤教授に一対一で話を聞き、日本の社会保障が抱える全体的な課題やこれからの高額療養費制度の目指すべき方向性について訊ねた。

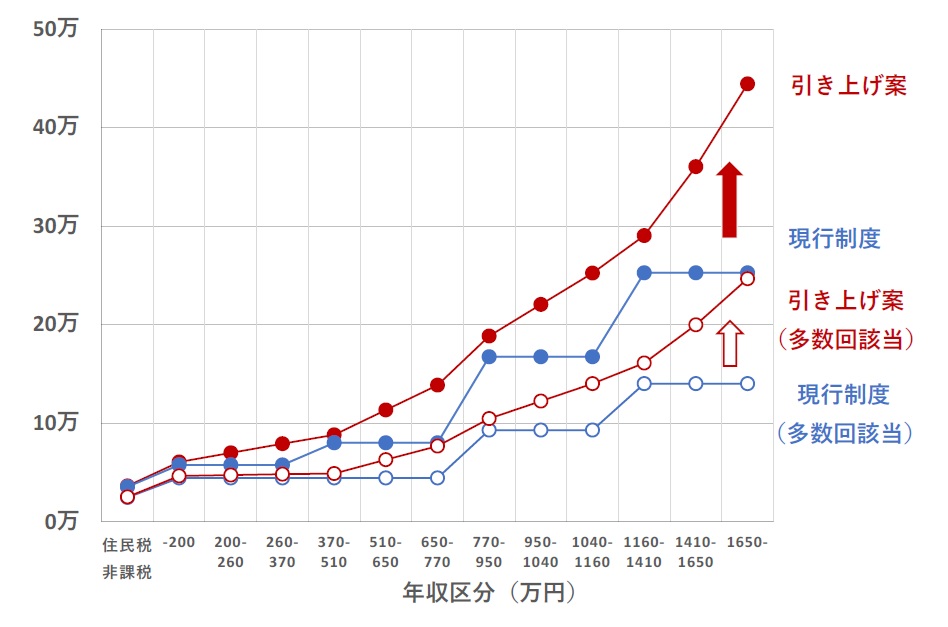

まずは、このグラフを見ていただこう。

このグラフは、青い階段状の折れ線グラフが現行の高額療養費制度の年収区分別自己負担額、赤の折れ線が凍結された引き上げ案の自己負担額だ。横軸には年収区分、縦軸に1ヶ月あたりの自己負担額をとっている。現行制度と引き上げ案の下にある白ヌキ○の折れ線は、それぞれ現行制度と引き上げ案の多数回該当(直近12ヶ月のうち3回以上で上限額に達した場合、4回目からはさらに引き下げる制度)の支払額を示している。

高額療養費制度は煩雑な仕組みなので、この冬に引き上げ案問題がマスメディアで取り上げられた際は、現行制度と政府・厚労省案の支払い上限額が何度も表で示された。だが、それらの表を見て、常軌を逸した値上げ幅を直観的に把握するのはなかなか困難だったのではないだろうか。安藤教授作成の上記グラフを見ると、とくに中所得者層や高所得者層で、現状(青線)に比較して、引き上げ案(赤線)の負担額が非常に大きくなっていることが一目瞭然で見て取れる。また、このグラフでは現行制度が抱える課題も示されている、と安藤教授は指摘する。

「青線のグラフを見ると、たとえば所得区分770万円や1160万円の前と後で自己負担の上限額が急激に変化しています。この階段状の急激な変化を修正することは必要で、凍結された案だとこの所得区分ごとの急激な変化は、ある程度なくなっています。ただ、階段状の変化をなくそうとしたことは本来ならもっと評価されるべき部分だったはずですが、政府・厚労省案はそもそも支払上限額の上昇幅があまりに大きすぎ、この問題点以外の論点には、言及する余裕がほとんどない状況でした。現行制度のこの階段状の変化をなだらかにしようとすることは重要なので、たとえば支払額上限を所得の10%にするなど、より分かりやすい方法を模索してほしいと思います」

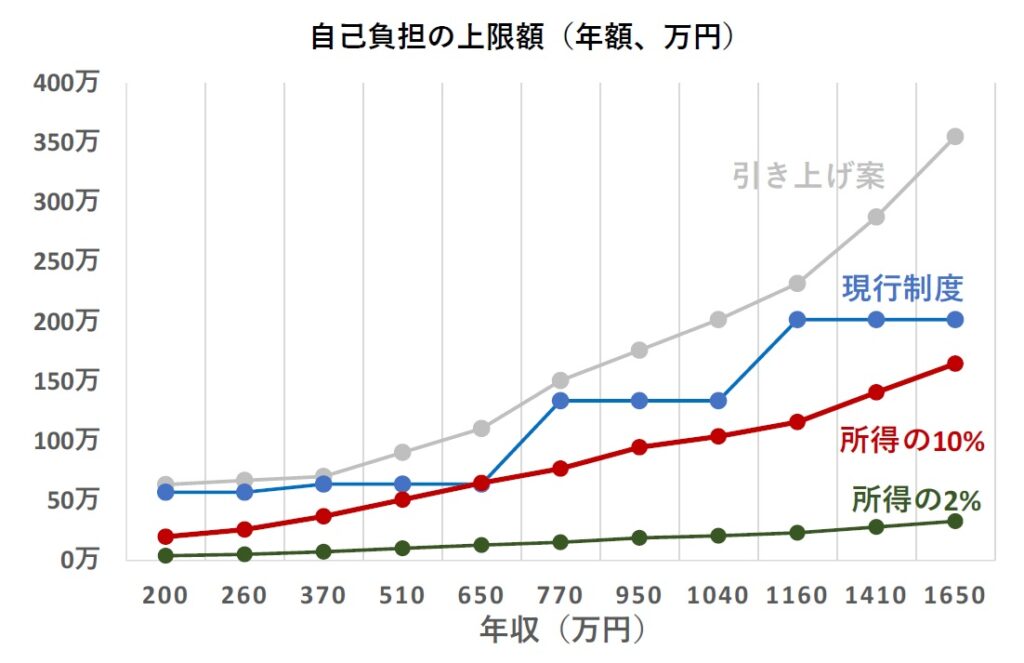

自己負担上限額を所得の10%にした場合、現行制度や凍結された引き上げ案と比較して負担の差がどれくらい違うのかを示したものが、下の図2だ(この図の横軸は、図1と同様の年収区分だが、縦軸は年間支払い総額になっている)。

「たとえば高額療養費の自己負担上限額を所得の10%にした場合(赤線)、所得区分が変わると発生してしまう現行制度のいびつな階段(青線)や、凍結された案での負担額急上昇(灰色線)が抑えられて、カーブがかなりマイルドでなだらかになります。たとえばドイツの場合は、自己負担上限額が年間所得の2%なので(緑線)、これも比較としてグラフ内に示しています。先日の引き上げ案だと、まるで累進課税のようになっていた高所得者層の大きな自己負担額も、所得の10%とする考え方では、当然ながらかなり抑えられます。現行制度の支払額の上限をさらに引き下げることが政治的に可能かどうかはともかくとしても、このように所得に応じた自己負担増をなだらかでマイルドにするという考え方は、社会保障として非常に大事な視点だと思います」

図1、図2とも、凍結された引き上げ案の傾斜が高所得者層になるにつれて急激(=支払額が非常に高額)になっているのは、金銭的な余裕がある人には高い金額を支払ってもらおうという、税や社会保険料の応能負担原則を高額療養費制度にも援用した結果なのだろう。

支払い能力のある人が高い金額を負担するのは当然、と考える人は、この急激な傾斜にも納得するかもしれない。しかし、高額療養費制度を利用するような病気で入院や治療が必要な場合は、通常の仕事をできずに収入が減少している場合が多い。したがって、高所得者層といえども高額療養費の適用時にはキャッシュフロー(手持ちの金)に苦労している状況はおおいにあり得ることで、そのような人々に応能負担を理由に高い支払いを迫るのは社会保障制度としてかなりいびつな状態だ。

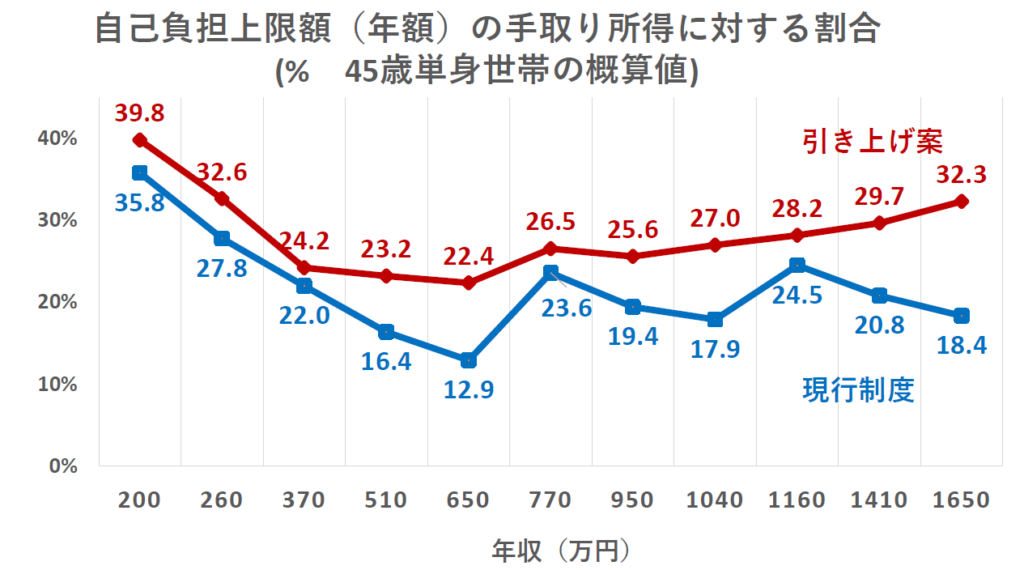

実際に、今回の政府・厚労省案が示された当時は「このような自己負担額だと、所得区分に限らず誰でもあっという間に破滅的医療支出(住居費用や光熱費、食費などを差し引いた家計所得のうち、医療関連の支払いが40%を超えると貧困状態に陥る可能性が非常に高い、とするWHOの定義)に達してしまう」という批判が専門家などからも非常に多く寄せられた。その負担の大きさを端的に示すグラフが、下の図3だ。

このグラフを見れば、〈見直し〉案ではすべての所得区分で、家計に占める高額療養費の負担が非常に重くなっていたことが明快に示されている。収入区分が1650万円超の高所得者層(右端)でも、家計に占める支払い割合は年収260万円以下の層(左端)と同様に3分の1を越えていることがわかる。さらにいえば、安藤教授試算の上記グラフが示すこの%表示は、あくまでも

「今回の案では、現役世代の中高所得者層に焦点が当たり、そこが大きな議論の対象にもなりました。同様に、低所得者層に対しても負担が非常に大きくなっていたことは、このグラフからもよくわかります。先日の超党派議連で講演した際も、共産党の議員さんが低所得者層に対する負担の重さに強い関心を示していました。しかもこの低所得者層の方々は、現行制度でも高額療養費の上限額での自己負担割合がすでに35%を超える非常に大きな額になっているので、この部分は現在でも憂慮すべき大きな問題です」

低所得者層の大きな負担に関連して、医療現場や社会保障関係者から指摘されている現行制度の深刻な矛盾をひとつ紹介しておこう。安藤教授作成の上記図3で左端のさらに外側にいる低所得者層の中には、医療費の支払いがゼロになる生活保護を受給しながら重篤な疾病の治療を受けている人々がいる。この状況にある人が就労しようとすると、所得が少し増えて上記左端の35%超という高い自己負担額を強いられることになる。そのため、就労意欲があるにもかかわらず、仕事をせずに医療費がかからない生活保護を受給し続けることが治療継続の最適な選択になる、という矛盾した事態が発生している。これはけっして特殊で珍しい事例ではなく、上で紹介した破滅的医療支出に陥る危機とは、つまり、このような生活保護と治療継続の板挟みという状況に誰しも簡単にはまり込んでしまう可能性がある、ということもでもある。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

田中優子×青木 理

田中優子×青木 理