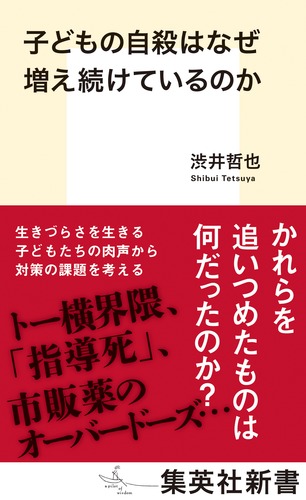

2025年5月刊行の『子どもの自殺はなぜ増え続けているのか』の著者で、長年この問題を取材してきたフリーライターの渋井哲也さんと、自身も虐待被害と4度の自殺未遂を経験した作家・小林エリコさん(著書に『この地獄を生きるのだ』/イースト・プレスなど)。

6月28日に東京・高円寺パンディットでの出版記念イベントで当事者と取材者、それぞれの立場から、子どもの自殺や虐待の現状を語り合いました。前編・後編に分けてお送りします。

構成/佐野千恵美

実感できない「自殺対策基本法」の力

小林 本書のタイトル通り、近年、子どもの自殺は増え続けているんですよね。まずはその概要を少し教えてください。渋井さんはいつからこのテーマを追いかけているんですか?

渋井 僕が子どもの自殺を取材し始めたのは1990年代後半です。最初は家出少女や援助交際をしている子の取材から入りました。すると、自傷行為をしたり自殺願望を持っている子が6割以上もいる。当時はまだネットにもそういう情報が少なかったこともあり、あるとき、ネット掲示板で見かけた「死にたいと思っている、あるいは自傷行為をしている普通の子」の声も追いかけるようになりました。

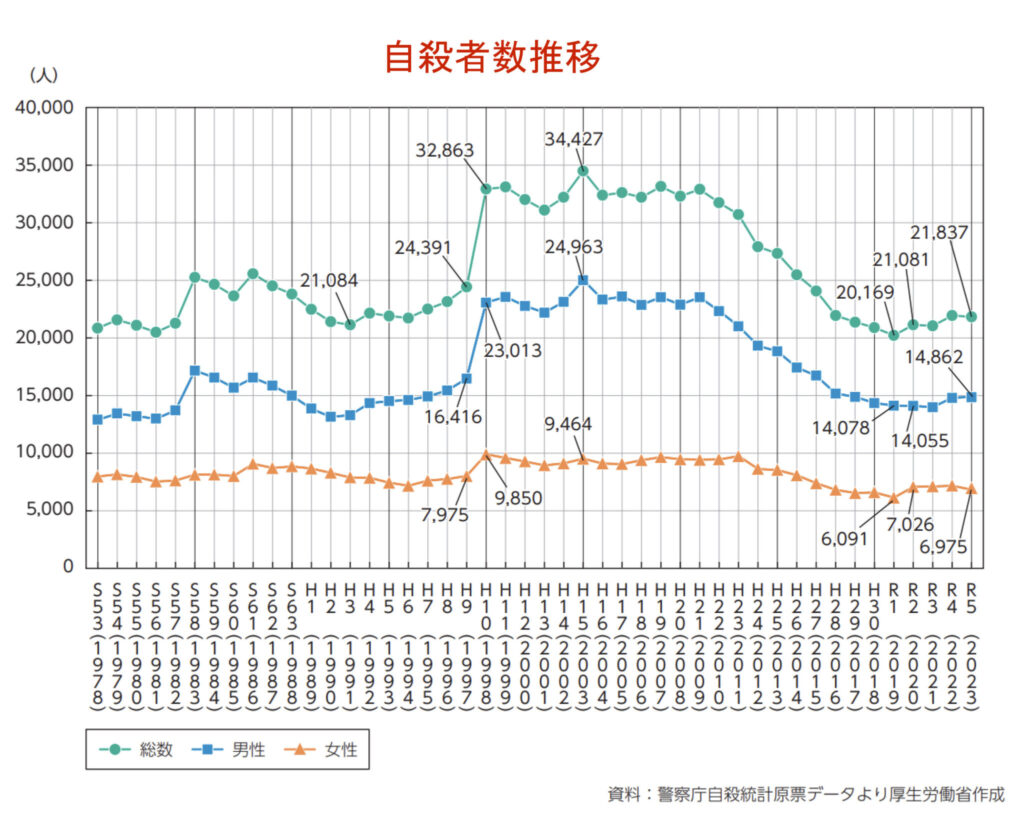

日本全体で最も自殺者数が多かったのは2003年で、約3万4000人でした。1998年のバブル崩壊時に、男性の自殺者が1年間で約8000人も増えました。年間自殺者3万人台が2011年まで続き、以降は減少傾向になっています。そもそもなぜ3万人になってしまったのか、そしてなぜ減少してきたのかというのは、誰もきちんと検証してないので要因がはっきりわからないんです。ただ1つ言えるのは、2006 年に自殺対策基本法ができたことが一因だと思います。

小林 自殺対策基本法ってどんなものなんですか?

渋井 それまで、行政として自殺対策の担当部署が定まっていなかったので、自殺を個人の問題ではなく、社会の問題として捉えた基本法を作って管轄を明確にし、社会で取り組むべき施策としたのです。

小林 自殺したい人あるあるなんですけど、私の経験ではまず「いのちの電話」がぜんぜんつながらない! 特に東京とか都市部は全然つながらなくて、地方の番号にかけてました。

渋井 本当につながらないんですよね。ちなみに、いのちの電話は民間の社会福祉法人やNPO法人が運営してるんです。

小林 そうなんですか⁉ LINE相談の「生きづらびっと」も使ったことがあるのですが私には合わなかったのか、話を聞いてもらったと、感じることができませんでした。自殺対策基本法ができても、私自身、4回ほど自殺を試みているので、効果の程が分かりません。

渋井 当事者としては法律の力を実感しづらいですよね。

目的達成のあとに死を選ぶ人が多い

渋井 2006年に法律ができたことで、行政が対策を取る体制は整ったんですが、実際に減り始めたのは2012年からでした。東日本大震災が起こった2011年は、年間自殺者数の傾向が変わりました。通常、自殺者が増える時期は年度末の3月がピークでしたが、2011年だけは5月がピークでした。3月に死にたかった人たちが、震災があったから2カ月は我慢したんです。でも、その末に2カ月後に亡くなってしまったとみられています。当時、僕も被災地で取材したのですが、行方不明になった自分の家族をようやく遺体安置所で見つけて、その後、遺体安置所で自殺するというケースもありました。

目的が達成されたときというのは意外と危ないんです。バブル期でも「借金返し終わった! じゃあ死のう」という人もいました。

小林 たしかに、私もブラック編プロに勤めていたときは、「校了したら死のう」と思っていました。「この号を出したらもう死のう」と思って、実際に手がけている号を出し終わったあとに、薬をいっぱい飲んでしまったことがありましたね。

渋井 奨学金を返し終わったら死ぬと決めているというケースも聞きました。

子どもの自殺が減った時代と、再び増えた理由

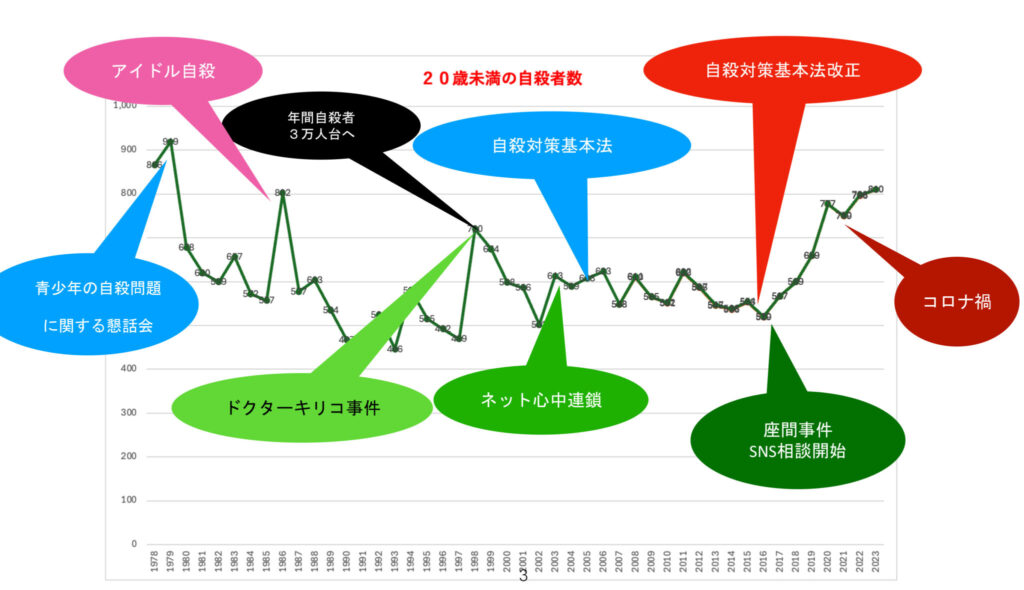

渋井 図1は全体の自殺者数で、図2(図2の出典=警察庁自殺統計の20歳未満に限ったものを抜粋し、渋井が作成)が20歳未満の自殺者数の推移です。

小林 昔は子どもの自殺が結構多かったんですよね。

渋井 1970年代は多かったんです。1979年にユネスコが「国際児童年」を宣言してから、総務省の青少年対策本部が「青少年の自殺問題に関する懇話会」を作ったり、調査研究をするなど国が対策をして、数は一時的に減りました。

小林 対策に効果があったんですね?

渋井 実はそれもわからない。

小林 わからないんですか⁉

渋井 子どもたちの社会問題に関しては、自殺じゃなくて今度は校内暴力が増えたので、国は自殺の調査をやめてしまうんですよ。その後、やや増減を繰り返して、1986 年にまたどっと増えています。

小林 86年に何があったんですか?

渋井 岡田有希子さんというアイドルの自殺と「鹿川君事件」がありました。中野区の中学生が盛岡の駅ビルで「このままじゃ生きジゴクになっちゃうよ」という遺書を残して、自殺したんです。

小林 有名な事件ですよね。

渋井 そうです。教師も含めた葬儀ごっこが行われていた事件です。同じ年に2つの大きな事件があったので、自殺に関する報道の量も多く、それが子どもの自殺を誘発したのではないかとも言われています。

小林 報道などで自殺や自傷行為などが影響すると言いますからね。

渋井 ポジティブな情報よりもネガティブなものの方が影響しやすいと言われていますね。そうして、子どもの自殺は、86年以降はずっと微減や微増を繰り返していたのですが……。

本当につらいときは「死にたい」気持ちが希望になる

小林 図2に記されている出来事の中だと、ドクター・キリコ事件(註1)はすごく印象に残ってますね。私が精神科に入院していたときにドクター・キリコから青酸カリをもらったという人がいて、ずっとお守りみたいに持ってると言っていました。

渋井 ドクター・キリコが青酸カリを渡したのは、「いつでも死ねる道具が目の前にあるから、いますぐ死ななくてもいいでしょ」という意味があったんですよね。

小林 私も本当につらいときは余った薬をずっとプールしていました。本当につらいときって「死にたい」と思うことが希望なんですよね。今はめちゃくちゃ苦しいけど、死んだら楽になれるから、それだけを希望に生きてるという状態でした。だから青酸カリを持っているということの安心感はあったと思いますね。

プロフィール

(しぶい てつや)

1969年、栃木県生まれ。フリーライター、ノンフィクション作家。東洋⼤学⼤学院⽂学研究科教育学専攻博⼠前期課程修了。教育学修⼠。日本自殺予防学会メディア表現支援委員会委員。若者の⽣きづらさなどをテーマに取材・執筆を行う。著書に『ルポ自殺』(河出新書)、『ルポ 座間9人殺害事件』(光文社新書)、『ルポ 平成ネット犯罪』(ちくま新書)、『実録・闇サイト事件簿』(幻冬舎新書)など。

(こばやし えりこ)

1977年、茨城県生まれ。短大卒業後、エロ漫画雑誌の編集に携わるも自殺を図り退職、のちに精神障害者手帳を取得。現在は通院を続けながら、東京大学経済学部・大学院経済学研究科にて特任専門職員として勤務。著書に『この地獄を生きるのだ』(イースト・プレス)、『私がフェミニズムを知らなかった頃』(晶文社)、『家族、捨ててもいいですか?』(大和書房)、『私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに』(幻冬舎)など。

渋井哲也×小林エリコ

渋井哲也×小林エリコ

森野咲

森野咲