今回はまず、患者さんから質問が多い減量に関する話題の市販薬のメカニズムを紹介し、続いて、減量の最近の科学に基づいて医療現場で実践されている方法を取りあげます。これまで伝えてきたように、「健康減量」の目的は生活習慣病を予防するために内臓脂肪を減らすことです。

わたしはこれまで、一般の方向けの著書や講演で、「糖尿病は『腹やせ』で治そう」と提案してきました。その理由は、「腹やせ=内臓脂肪の減少」によって、血糖値の改善が望めるからです。

この方法は、肥満はもちろん、脂質異常症、高血圧など生活習慣病の予防や改善にも直結します。一にも二にもこの点を念頭におき、焦らずに実践していきましょう。

■「肥満」の市販薬登場…付き合い方に要注意

これまで述べてきたように、GLP-1受容体作動薬、GIP/GLP-1受容体作動薬といった肥満症や糖尿病に対して効果がある新しい処方薬は、医学的に必要とされる状態であっても、使用には医師の判断による条件があり、誰でも気軽に使えるものではありません。

そもそも、「肥満症」と「肥満」は医学的に異なる状態です(第2回参照)。治療の対象となるのは、糖尿病、脂質異常症、高血圧、睡眠時無呼吸症候群などを合併した「肥満症」であり、単に体重が多いだけの「肥満」は直ちに治療の対象になるわけではありません。

とはいえ、肥満の状態が長く続くと、将来的に肥満症や生活習慣病を発症するリスクが高まることがわかっています。そうした背景を受けて、2024年4月、大正製薬から日本初となる「内臓脂肪減少」をうたう市販薬「アライ(alli)」が発売されました。

広告などで見聞きした人も多いと思いますが、「アライ」は、医師に処方される薬とは異なります。一般用医薬品のうち「要指導医薬品」に分類され、薬局やドラッグストアにて薬剤師から対面で購入します。

処方箋は不要ですが、購入にはいくつかの条件があり、薬剤師が主に次の項目などを確認したうえで使用の可否を判断します。

・18歳以上

・肥満症と診断されていないこと

・内臓脂肪型肥満(第2回参照)が疑われる腹囲であること

・食事や運動をすでに3カ月以上取り組んでいること

・所定の生活習慣の記録(1カ月分)を提示すること ほか

言い換えると、すでに糖尿病や高血圧、脂質異常症の治療を受けている人は対象外ということです。このように「アライ」は市販されているとはいえ、「誰もが手軽に購入できる」薬ではなく、条件や生活習慣の改善の継続が不可欠な薬であることを理解する必要があります。

「アライ」の有効成分は「オルリスタット」といいます。われわれが食べた脂質(中性脂肪)は、リパーゼという消化酵素の働きで脂肪酸とグリセロールに分解され、小腸から吸収されます。しかし、オルリスタットはリパーゼの働きをさまたげるため、脂肪は分解や吸収されないままに便として排出されます。

広告では「日本で唯一の内臓脂肪を減らす薬」と紹介されていますが、実際には、内臓脂肪そのものを直接燃やしたり溶かしたりするわけではありません。「アライ」は、「食事に含まれる脂肪が体に吸収されないようにする」ことで、体内に入るカロリーを減らし、その結果として少しずつ内臓脂肪も減っていく、という間接的な仕組みの薬です。

つまり、食べた脂の一部を体の外へ出すことで効果をもたらします。これは、糖質やカロリーを制限する従来の食事法とは異なり、脂肪の吸収をブロックするという別のアプローチの減量方法です。

ただ、効果の程度には限界があります。アメリカでは処方薬としても承認されていますが、日本では公的医療保険の適用対象にはならず、一般用医薬品としてのみ販売されています。つまり、国が「治療薬」としての使用を推奨するには至らなかったという見方もできます。

さらに、副作用にも注意が必要です。脂肪が便に混じって排出されるため、便が油っぽくなる、意図せず肛門から油分が漏れる、衣服を汚すといった排泄に関するトラブルが報告されています。大正製薬は、パッドの使用や着替えの用意などを推奨していますが、抵抗を感じる人も少なくなく、実際に服用を中止する例もあります。

また、長期的な使用では、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)の吸収が低下することが知られています。これにより、例えばビタミンD欠乏による骨密度の低下などが理論上起こる可能性もあります。とくに、偏食や栄養バランスに偏りがある人、高齢者などでは注意が必要と考えられます。

このような点から、「アライ」は慎重な使用が求められる薬であり、むしろ、“本格的な生活習慣改善に取り組もうとする人をあと押しする補助薬”として位置づけるのが妥当です。

前述の服用可能な条件にあてはまる場合でも、体重、BMI(体格指数。第2回参照)、腹囲、日々の生活習慣などを総合的に見直し、使用に迷った場合は必ず薬剤師と相談してください。

■薬を飲んでもやせない人の共通点

肥満症と糖尿病の治療で服薬をしながら、体重や血糖値が改善しないというAさんとご家族に、日ごろの生活習慣について尋ねてみました。

すると、「薬を飲んでいるから大丈夫」と思い、大好物のカロリーも脂肪も塩分もたっぷりの揚げものやラーメン、スナック菓子、スポーツドリンク、さらにお酒も減らすことなく飲食している、とのことでした。

Aさんは率直に話してくださいましたが、「指導されたとおりに節制している」としか話さない人も少なくありません。

肥満症、糖尿病、脂質異常症、高血圧症など生活習慣病の治療では、病状に応じて、まずは「生活習慣の見直し」を指導されます。各検査の数値や病状によって2週間~3カ月はそれを継続し、改めて検査を行います。

先述の「アライ」の場合も、製薬会社は、食事、運動、睡眠などの習慣を改善することと併用してはじめて効果があると説明しています。どのような薬であっても重要なことは、「薬に頼りすぎないこと」です。薬だけで体質が根本的に改善されることはありません。

薬を飲んでもやせない人の多くに共通するのは、薬を処方どおりに服用していないか、そうではない場合は、「この薬を飲んでいれば太らないから好きなように食べても大丈夫!」という考えと行動です。これは間違いです。減量がかなわないだけではなく、血糖値、中性脂肪値、コレステロール値、血圧のどれをとっても改善しません。

減量のための治療や予防では「薬の効果は、むしろ生活習慣に支えられている」ことを強く意識してください。そして、薬がまだ必要ない段階の人にとっては、適切な食生活、適度な運動、十分な睡眠、ストレスの軽減を習慣づけることこそが病気を遠ざける「最高の薬」となります。

■肥満症・糖尿病の最新の診療ガイドラインに基づく減量法

減量のための生活習慣の見直しについて、その優先順位は、まずは食生活です。次いで、運動、睡眠、ストレスに向き合い、自分に合った方法を見つけていきます。

これから紹介する減量の方法は、日本肥満学会作成の「肥満症診療ガイドライン2022」、日本糖尿病学会による「糖尿病診療ガイドライン2024」などとその関連資料、また世界的に認められる科学的根拠に基づく方法からわたしが整理した内容です(参考にした診療ガイドラインのうち、ウェブで無料公開中のものは文末にリンク先を記しておきます)。

<豆知識>「診療ガイドライン」を参照する

診療ガイドラインとは、特定の病気の治療法について、最新の科学的根拠(エビデンス)をもとに「いまもっとも良いと考えられる方法」を専門家がまとめた指針です。それぞれの病気分野の専門医らが所属する「医学会」などが作成・公表しています。

医師や看護師など医療従事者は、患者さんとともに治療方針を決めるときの判断材料とします。いわば、「科学的に適切とされる治療法が推奨度付きで示された医療の参考書」です。

ただしそこに記載の情報がすべての患者さんに通用するわけではありません。最終的な治療方針や方法は、患者さんと医師が相談して決定し、経過を見ながら調整していきます。

診療ガイドラインの中には、各医学会のウェブサイトや、公開情報とリンク先がまとめられた『Minds(マインズ)ガイドラインライブラリ』(https://minds.jcqhc.or.jp/)など誰でも無料で閲覧できるものがあります。

「肥満症ガイドライン2022」と「糖尿病ガイドライン2024」は全文が公開されています。医療者向きなので読みにくいと感じるかもしれませんが、関心のあるキーワードを検索して一部だけを読むといった活用も可能です。いずれのガイドラインも数年ごとに改訂されるので、常に最新版を確認してください。

■減量のステップ…目標を数字で設定しよう

まず、減量のための目標を決めましょう。次の計算法は「肥満症診療ガイドライン2022」などで推奨されています。

・減量の最終目標値は体格指数「BMI22」。BMIは「体重÷身長(m)÷身長(m)」で求めるのでこれを逆算し、「22✕身長(m)✕身長(m)」を計算する。

例)身長170㎝の場合は、22✕1.7✕1.7=約63.6㎏ ←これが最終目標の体重となる

BMI22の場合が生活習慣病にもっともなりにくいことが報告されています。そこで日本肥満学会はBMIの「標準」を22とし、BMI22の場合の体重を「標準体重」としています。

なおBMI25以上が「肥満」に分類されますが(第2回参照)、BMI23~25未満なら大丈夫なのかというとそうではありません。この段階でも、糖尿病、脂質異常症、高血圧の合併率は高く、心筋梗塞などの動脈硬化性疾患のリスクは上昇します。

おおむね30代~60代の人ではこうした病気の予防のために、前述のBMI22 を目標として設定するのが減量の科学の基本です。

一方、高齢者の場合は、栄養や筋力、骨密度など体の状態からBMIの目標を22よりも少し高めに設定する場合もあります。迷ったらかかりつけ医に相談しましょう。

ただし、例えば身長が170㎝で体重が90㎏という場合、BMI22を達成するには27㎏もの減量が必要であり、短期間で目指すには現実的ではありません。「標準体重は最終目標の数値」だととらえておき、次のように医学的に段階を経た目標を設定しましょう。

<体重の目標設定>

・BMI23前後~25未満:BMI22前後を目指す

例)身長170cmの場合:22×1.7✕1.7=約63.6≒約64㎏が目安

・BMI25〜35未満:3〜6カ月で現体重の3%以上の減量を目指す。

例)身長170cm・体重90kg(BMI31)の場合:約2.7kg以上の減量が目安

・BMI35以上:3〜6カ月で現体重の5〜10%の減量を目指す。

例)身長170cm・体重101kg(BMI35)の場合:約5.5〜10kgの減量が目安

<腹囲(おなかのもっとも出ている部分)の目標>

・男性:85cm未満 女性:90cm未満(第2回参照)

・体重を1kg減らすと、腹囲は約1cm減少するとされている。

肥満体型の場合は、前述の体重の3%減を目安に、腹囲の具体的な目標を立てる。

例)3カ月で体重2kg減・腹囲2cm減を目指すなど

<1日に摂取するエネルギー(カロリー)の上限を計算>

・BMI27以上の場合:標準体重(=身長[m] × 身長[m] × 22)× 最大25kcal

例)身長170cmの場合:標準体重は約63.6kg。 63.6✕25→1日の 最大は約1,600kcal

・BMI35以上の場合:標準体重 × 20〜25kcal

例)身長170cmで体重101kg以上の場合 →1日に約1,280〜1,600kcalが目安

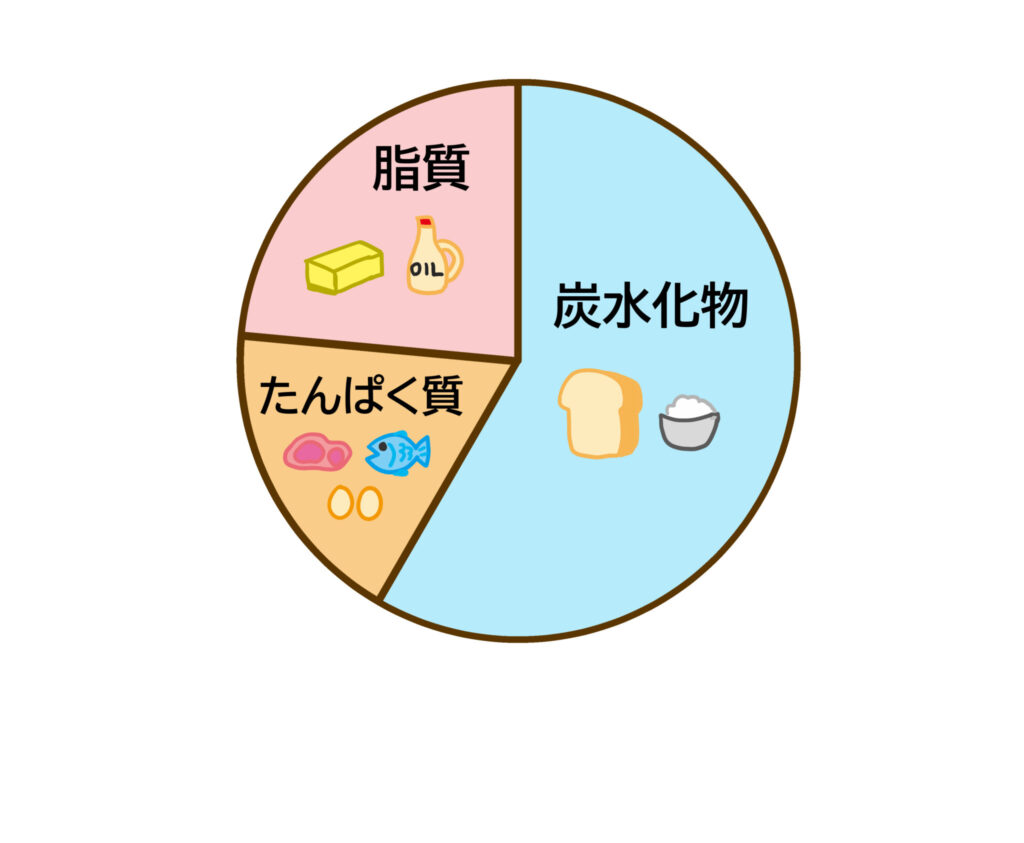

<1食あたりの栄養バランスの割合>

炭水化物50〜60%、タンパク質15〜20%、脂質20〜25%を目安に、バランスよく食事をとる。

<運動の併用>

週150分以上の運動を、上記の食事療法と組み合わせることで、より高い減量効果が期待できる。(具体的な運動法はのちの回で紹介)

■遺伝子で解明の「時間栄養学」…「いつ食べるか」がカギ

昔から「寝る直前に食事をしてはいけない」と言われてきました。胃もたれ、便秘、太る、内臓脂肪蓄積の原因になるというのがその理由です。実際、こうした考えは正しいことが、最近注目されている「時間栄養学(Chrono-nutrition)」という分野によって解明されつつあります。

時間栄養学とは、何を食べるかに加えて、「いつ食べるか」が健康に影響を与えるという考えに基づく、新しい学問です。2017年にアメリカのジェフリー・ホール、マイケル・ロスバッシュ、マイケル・ヤングの3人が、ショウジョウバエを用いた「体内時計の分子メカニズムの解明」により、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。これを機に時間栄養学の重要性が世界的に注目されています(※1)。

われわれの体にある「時計遺伝子(Clock genes)と呼ばれる一群の遺伝子の発見」がカギであり、遺伝子レベルでそのしくみが明らかになったのです。これにより、「いつどのように食べるか」は、体重、血糖、血圧、腸内環境、睡眠の質、さらにはメンタルヘルスにも関係するという根拠が、分子レベルの生化学的変化との関連で科学的に説明できるようになりました。

例えば、同じ人が同じ量の食事をしても、「朝に食べる」と「夜に食べる」では、血糖値の上昇のしかたや脂肪の蓄積しやすさが異なります。また、朝食をとることで体内時計がリセットされ、代謝が活性化することもわかっています。

「時計遺伝子」とは、「体の中の時間を刻む遺伝子」であり、体内時計を作り出す遺伝子です。

その体内時計には、2つのシステムがあります。ひとつは脳の視交叉上核(しこうさじょうかく。視床下部にある)を中心とする「中枢時計(主時計)」で、これは全身のリズムを統括する司令塔の役割を担っています。もうひとつは、肝臓や腸、脂肪組織など臓器に個別に存在する「末梢時計」です。これらは中枢時計と連動して1日約24時間の周期のリズムを刻み、生理機能を調整しています。

体内時計は光や食事、運動、睡眠などの生活習慣からの刺激(zeitgeber=同調因子)によって調整されます。そして約24時間のリズムで活動したり休んだりすることで、睡眠、食事、体温、ホルモン分泌などのタイミングをコントロールしているのです。

現在わかっている遺伝子は十数個あり、具体的には、CLOCKやBMAL1という遺伝子が活動のスイッチを入れ、PERやCRYという遺伝子が一定の時間後にブレーキをかけるなどで中心的に働いています。この「スイッチのオン・オフの繰り返し(フィードバックループ)」によって、体のリズムが1日周期で保たれています。

■時間栄養学による食生活実践法のポイント

時間栄養学の観点から、現在では、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧など病気の予防や治療において食事のタイミングが重要視されています。

毎日の食生活に取り入れられる時間栄養学に基づく実践法を次に挙げます。どれもよく言われてきたことですが、先ごろ科学的にその効果が裏付けされてきたわけです。

<食べない時間を活用する「タイムリストリクテッド・イーティング(TRE)>

TREとは、「1日のうち食べる時間を制限し、それ以外はカロリーをとらない」という食事法。時間栄養学の知見を応用し、体内時計を整え、代謝を最適化し、インスリン感受性の改善、炎症マーカーの低下などが報告されている。

例1)12時間型(TRE初心者向け)……おもに50歳以上では「1日3食を12時間以内にとり、残りの12時間は水やお茶以外は食べない」が基本で、比較的無理なく継続しやすい。

食事をとる時間帯:朝7時〜夜7時(12時間)

絶食時間帯:夜7時〜翌朝7時(12時間)など

例2)8時間型(減量目的の人向け……肥満の改善や20歳~40歳代の肥満傾向にある人は、「1日3食を8時間(例:10時〜18時)以内と短めにし、残りの16時間は水やお茶以外は食べない」。

<「朝型TRE」と「夜型TRE」の効果の違い>

TREでさらに注目される研究報告として、「朝型TRE」と「夜型TRE」の効果の違いがある。朝から午後にかけて食事を集中させる「朝型TRE」(例:8時〜16時)は、代謝や血糖調整により良い影響を与える可能性がある。実際に、肥満や糖尿病予備群の人を対象にした研究では、朝型TREがインスリン感受性や血圧の改善、空腹感の軽減、体内時計遺伝子の正常化に寄与すると報告されている(※2)。

一方、夕方から夜遅くの時間帯に食べる「夜型TRE」(例:14時〜22時)は、体内時計との不一致が起こりやすく、代謝への好影響が小さいとする研究がある。とくにヒトの代謝リズムは午前中に活発になることから、夜に食事を集中させると血糖値や脂肪代謝の悪化が懸念される(※3)。

これらのことから、TREでは時間帯の制限だけでなく、「いつ食べるか(朝に重点を置くかどうか)が健康への効果に大きく影響することが、重要視される。

・朝食は「体内時計のリセットスイッチ」…必ず食べる(※4)

朝食は1日の体内時計をスタートさせる重要な合図。食べないと血糖値の調節や代謝のスイッチが遅れて乱れ、肥満や2型糖尿病のリスクが高まる。

・朝食にたんぱく質を含める

卵・納豆・ヨーグルトなどが良い。 体内時計を整える作用がある。

・朝の光を浴びながら朝食をとる

とくに朝に光を浴びることも体内時計のリセットに有効なので、朝食と朝日を組み合わせると体内時計がより正確に働く。

・朝食は起床後1〜2時間以内に

時計遺伝子の働きを整えて代謝を活性化するために効果的。

・3食のうち、朝食3~4割、昼食 4割、夕食を2〜3割に

「朝食>昼食>夕食」のカロリーバランスで。夜は脂肪の蓄積を避けるために軽めに。

・夕食は就寝の3時間前までに済ませる

寝る前の食事は血糖上昇、脂肪蓄積、睡眠の質低下の原因に。ヒトの代謝は昼間に高く、夜になると低下するため、夜遅くに食べると血糖や中性脂肪が脂肪として蓄積されやすい。夕食の時間が遅くなる人ほど肥満や高血圧のリスクが上がるという研究報告がある。

・毎日ほぼ同じ時間に食事をとる

食事時間が日によってバラバラだと、体内時計がずれ、代謝異常や体重増加をまねく。

・夜食や間食は極力控える

夜は体内時計が「休息モード」に入って代謝が低下しているため、食べたものは脂肪として蓄積されやすい。

厳密にこうしなくてはいけないということではなく、自身の生活を見つめて、時間の使い方を工夫しながら、可能なことからとりかかっていくとよいでしょう。また、こうした根拠のある情報に改めて触れることで、減量へのモチベーションも高まるのではないでしょうか。

■新ガイドラインで「炭水化物制限」が短期間なら有効と初めて示された

これまで伝えてきたように、肥満症や肥満体型と2型糖尿病は深く関係していて、互いに原因となることがわかっています。これまで、糖尿病の患者さんのみならず、炭水化物(糖質)制限を自己判断で行うことには議論が多く、日本糖尿病学会は極端な炭水化物制限の危険性を公式に発信してきました。

そして、2024年5月、同学会により5年ぶりに大幅に改訂された「糖尿病診療ガイドライン2024」では、初めて、「炭水化物制限は6カ月~1年以内の短期間なら血糖値改善において有効」とする指針が「推奨グレードB」(中程度の推奨)と示されました。これは、2型糖尿病の食事療法として、従来のカロリー制限中心の方針を補完する選択枝が加わったことを意味します。

メディアでもたびたび取り上げられていますが、これには注意が必要です。まず、その効果が「6カ月〜1年以内の短期間」に限定されていることに注目してください。複数の研究によって、「炭水化物制限を行った群では、通常の食事を続けた群に比べて短期間でHbA1c(ヘモグロビンA1c)の値が有意に改善した」という報告があります。しかし、12〜24ヶ月以降ではその差が見られない、あるいは効果が持続しない可能性が指摘され、医学的な根拠が不足しているのです。

次に、「総エネルギー摂取量」(1日に食べる総カロリー)を制限せずに炭水化物のみを極端に制限することも推奨されていません。炭水化物を一切食べないといった方法は従来から体にさまざまな面で悪影響をもたらすと考えられています。

さらに、同ガイドラインの食事療法編で推奨グレードAと示されたのは、従来どおり「過体重・肥満を伴う2型糖尿病ではエネルギー(カロリー)摂取量を制限する」ことです。これらの情報を総合的に読み取り、患者さんにとって最良の方法を選ばなくてはなりません。

■糖質は1日130gにする…白米ごはんを半分に

減量にあたっての食事の方法では、糖尿病の食事療法が参考になります。そこで、先述の炭水化物制限について、具体的な実践法を紹介します。

炭水化物制限を行う場合は、「1日の総糖質量を約130gにする」ことが推奨されています。炭水化物は、ごはんやパン、麺類、イモ類などに多く含まれます。

例)白米ごはんお茶碗1杯あたりの糖質は約50~55g。1食1杯で1日3食での糖質は約160g。おかずに含まれる糖質は3食で30~60g。合計すると約190~220gをとっている。これを、1日130gに減らす。

⇊

白米ごはんをお茶碗に半分にすると、1食1杯で1日3食での糖質は約80g。おかずは変えずにこれだけで合計すると約110~140gとなり、頃合いになる。厳しい場合は、夜だけごはんを半分に減らす、あるいは1食につきひと口・ふた口分だけ減らすといった工夫から始めるとよい。おかずはカロリーが高い肉類を少しずつ減らしていき、野菜や海藻類、魚や豆腐、卵などの低脂質かつ高タンパクな食材を増やす。

これをまずは半年間ほど続けてみて、体重や血糖値、血圧などの変化を確認してください。次第に体も脳も慣れてくると思われますが、おなかが減ってイライラする、活力がわかない、運動に差し支える、体調が悪いなどの場合は、必ずかかりつけ医に相談しましょう。

なお 炭水化物制限はすべての人に適しているわけではありません。次のような方は、制限を始める前に医師と十分に相談してください。

・肥満症や糖尿病に合併症(腎症、網膜症、神経障害など)がある方

・糖尿病治療薬やインスリンを使用している方(低血糖リスク)

・高齢者や低体重の方(低栄養リスク)

・妊娠中または授乳中の方

・摂食障害や過去に極端なダイエット経験がある方

ポイントは「極端にやらず、続けられる範囲で工夫して取り入れること」です。バランスよく、少しずつ改善していくことが、体にも気分的にも無理なく減量を続けるコツです。

■初めて「食物繊維」の摂取が有効と示された

「糖尿病診療ガイドライン2024」では、血糖値の改善に「食物繊維の積極的な摂取が有効」であることも初めて示されました(推奨グレードB)。また、「肥満症診療ガイドライン2022」でも、「十分な食物繊維の摂取は減量に有用である」(推奨グレードA)と記載されています。

食物繊維は、野菜、きのこ、豆類、海藻に豊富に含まれています。水溶性と不溶性の2種がありますが、とくに推奨されるのは「水溶性食物繊維」です。これは海藻、オクラ、納豆、大麦などに多く含まれ、食べると腸でゼリー状になって糖の吸収をゆるやかにします。また、腸内環境を整え、便秘の予防やコレステロールの低下につながります。

さらに糖尿病や肥満症のガイドラインとは別に、医学や栄養学の研究からは、食物繊維が腸内細菌の多様性を高めること、腸のバリア機能の強化、炎症の予防、インスリン抵抗性の改善に働くことも明らかになってきました。

食物繊維は「不足しがちな栄養素」であることを覚えておき、食事内容を見直す際のポイントとして、積極的に取り入れましょう。

■低GI食は有効

「低GI食は有効か?」についても気になる人は多いでしょう。GIとは、グリセミック・インデックス(Glycemic Index)の略で、「その食べ物を食べたあと、血糖値がどの程度急に上昇するか」を示す指標です。オーストラリアのシドニー大学が「GI値国際データベース」を公表しています。

GI値は食品ごとに0〜100の数値で表され、ブドウ糖を基準値の100とし、数字が高いほど血糖値が急に上がるとされます。

食品を選ぶ際には、「血糖値がゆるやかに上がる低GI食」を取り入れることが、食後高血糖を防ぐうえで有効です。高GI食、中GI食と合わせて例を挙げます。

・GI55以下:低GI

玄米、そば、全粒粉パン、ブロッコリー、キャベツ、ピーマン、ニンジン(加熱前)、ホウレンソウ、大豆、納豆、レンズ豆、リンゴ、グレープフルーツ、ミカン、イチゴ、牛乳、無糖ヨーグルト、アーモンド、くるみなど

・GI56〜69:中GI

中華麺、そうめん、ライ麦パン、全粒粉ベーグル、サツマイモ、長イモ、サトイモ、完熟バナナ、パイナップル、ブドウ、モモ、メロン、スイカ、カップうどん、インスタントラーメンなど

・GI70以上:高GI

白米、食パン、コーンフレーク、長イモ、加熱したジャガイモやニンジン、餅、ゆでた白いうどん、ケーキ、クッキー、ドーナツ、せんべい、缶づめ、ジャム、あんパンやクリームパンなどの菓子パン、甘いシリアル、白砂糖、加糖したコーラや缶コーヒーなどのドリンク、スポーツドリンクなど

図1 食品のGI値ごとの分類(参考)

■果物の有効性は記載なし

次に、好物だという患者さんが多い「果物」はどうでしょうか。「糖尿病診療ガイドライン2024」では、果物は糖質を含むものの、ミネラル、ビタミン、食物繊維も含有すること、またGI値が低いことから、血糖コントロールに影響を与えない可能性があるとしています。

結論としては、日本人を対象にした研究報告が十分ではないため、血糖値と果物の摂取の関係に明確な見解を示していません。

栄養学の観点では、「1日に自分の手のひらに乗る量以内」であれば適量だとされています。例えば、イチゴやブドウなら5粒ほど、リンゴなら小さめを半分程度です。少量をおいしく、味わって食べることがポイントと言えます。

また、時間栄養学の観点からは、果物は「朝食時」に食べることが勧められています。1日の活動エネルギーを補うのに適しているためです。次に良いタイミングは「昼食時」で、ビタミンやミネラルの補給に役立ちます。とくに昼食が単品の際には、果物を添えると栄養バランスを整えるうえでも有効です。

ただし「夕食時」に食べると、果糖が脂肪として蓄積されやすいため、できるだけ控えることが望ましいとされています。昔から「朝の果物は金、昼は銀、夜は銅」と言われるように、同じ果物でも食べるタイミングによって、体への影響は変わるのです。

■新ガイドラインが示す人工甘味料の最新の注意点

「糖尿病診療ガイドライン2024」には、人工甘味料(非栄養性甘味料)について新たな情報が記載されました。砂糖と比べてエネルギーが低く、ショ糖(砂糖の甘味成分)の代替とすることで総カロリーの摂取量を抑えられる可能性があります。

しかし、血糖値に対する有益な効果については、十分な科学的根拠がまだ得られていません。

また、近年の研究では、サッカリンやスクラロース、アスパルテームなどの人工甘味料が腸内細菌叢のバランスを乱して、2型糖尿病の発症リスクを高める可能性が指摘されています。

疫学的な観察研究では、人工甘味料入りのドリンクを習慣的に摂取することは、カロリーが低いにもかかわらず、砂糖入りドリンクほどではないにせよ、2型糖尿病や心血管病、がん、総死亡リスクの上昇と関連している可能性が報告されています。そのため、砂糖ではないから安心と思わずに、人工甘味料の習慣的な摂取には注意が必要です。

コーヒー、紅茶は砂糖も人工甘味料もミルクも加えないで飲む、また、清涼飲料水はカロリーゼロを選びましょう。

■自分の「1日に必要なカロリー」を計算しよう

1日に必要なカロリー(エネルギー)量は、糖尿病の食事療法や一般の栄養管理において、体格と活動量を基に計算します。体格ではくり返し伝えているように、BMIを求める式から逆算して「身長(m)×身長(m)×22」で求め、これが「BMI22に相当する標準(目標)体重」となります。

次に、この目標とする標準体重に身体活動量(1kgあたりのカロリー消費量)をかけることで、1日に必要な総カロリー量(kcal)を算出します。

身体活動量の目安は、生活スタイルにより異なります。次の数値を目安にしてください。

・座り仕事中心の人では1kgあたり25~30kcal」

・立ち仕事や軽い運動をしている人は30~35kcal」

・肉体労働やアスリートなど活動量が高い人では35kcal以上

例)・身長170cmで座り仕事の人の場合

標準体重は1.7✕1.7✕22=約63.6kg 必要カロリー量は63.6 × 25 = 1,590 kcal

・身長170cmで立ち仕事の人の場合 63.6 × 30 = 1,908 kcal

・身長170㎝で肉体労働の人の場合 63.6 × 35 = 2,226 kcal

自分の1日に必要なカロリー量はいくらなのか、計算してみましょう。なお、この計算式は目安であり、治療の際には、年齢・性別・肥満の有無・合併症の状況などによって調整します。

■「炭水化物・タンパク質・脂質」を食べる比率

糖尿病診療ガイドラインの2019年版までは、「三大栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)の摂取比率」の具体的な数値目標が示されていましたが、2024年版ではその記載がなくなりました。

これは、炭水化物制限食や低GI食など、多様な食事療法の選択肢が採用されたことに伴い、患者さん個人ごとの状況に応じた柔軟な対応が求められるためです。

ただし、糖尿病に関するほかのガイドラインや資料では、次のような三大栄養素の摂取比率が推奨されています。

炭水化物:総カロリーの50~60%

タンパク質:総カロリーの20%以内

脂質:総カロリーの20~30%

図2 三大栄養素の摂取割合の目安

毎日のカロリー計算は面倒ですが、市販の総菜や弁当には栄養成分表示が記載されていることが多いので、購入前に必ずそれを確認しましょう。

そして1食ごとに、おおざっぱでいいので、「全体の半分は炭水化物、残りの半分ずつがタンパク質と脂質」=「炭水化物:タンパク質:脂質=5:2.5:2.5」をチョイスしましょう。慣れてくると、感覚的に「これぐらいが適量だな」と全体量や比率がつかめるようになります。

これを先述の身長170㎝で座り仕事の人(必要カロリー約1,590kcal)に当てはめると、「炭水化物:タンパク質:脂質=800kcal:400kcal:400kcal」が目安となります。

さらにアバウトに考えたいときは、「和食屋の定食」をイメージしてください。その「ごはんを半分」にすると、全体のカロリーや栄養バランスが大まかにこの比率に近づきます。

次回、食事のしかたについてさらに続きます。

参考

※1 Hardin PE, Hall JC, Rosbash M. Feedback of the Drosophila period gene product on circadian cycling of its messenger RNA levels. Nature. 1990;343(6258):536–540.

※2 Sutton EF, Beyl R, Early KS, Cefalu WT, Ravussin E, Peterson CM. Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress Even Without Weight Loss in Men with Prediabetes. Cell Metab. 2018;27(6):1212–1221.e3.

※3 Jakubowicz D, et al. High caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and obese women. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2504-12.

※4 Ma Y, Bertone ER, Stanek EJ 3rd, et al. Association between eating patterns and obesity in a free-living US adult population. Am J Epidemiol. 2003;158(1):85–92.

・「肥満症診療ガイドライン2022」日本肥満学会

https://www.jasso.or.jp/contents/magazine/journal.html

・「糖尿病診療ガイドライン2024」日本糖尿病学会

https://www.jds.or.jp/modules/publication/index.php?content_id=4

・「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」日本動脈硬化学会

https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/jas_gl2022_3_230210.pdf

・「高血圧治療ガイドライン2019」日本高血圧学会

https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_noprint.pdf

・「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」日本腎臓学会

https://jsn.or.jp/medic/guideline/pdf/guide/viewer.html?file=001-294.pdf

構成:阪河朝美/ユンブル

現在、世界ではダイエット目的にて、自由診療での「やせ薬」の購入や個人輸入によるニーズが急増している。もちろんそれは、日本も例外ではない。こうした動きを背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつある。しかし、果たして健康への影響はどうか。人体にとって必要な減量とは何か、どうすれば減量できるのか、減量治療の最前線から、それらを紹介する。

プロフィール

大阪府生まれ。医学博士。日本糖尿病学会専門医。日本臨床内科医会専門医。大阪府内科医会名誉会長。日本臨床内科医会副会長。全国臨床糖尿病医会理事ほか。医療法人弘正会ふくだ内科クリニック院長。滋賀医科大学卒。大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、ハーバード大学・ジョスリン糖尿病センターに留学。所属学会:日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床内科医会、日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本老年病学会、全国臨床糖尿病医会。著書に『糖尿病は自分で治す!』『糖尿病は「腹やせ」で治せ!』『専門医が教える 糖尿病ウォーキング!』『専門医が教える5つの法則 「腹やせ」が糖尿病に効く!』『専門医が教える 糖尿病食で健康ダイエット』ほか。医学会、一般向き講演、テレビ等のメディアでの出演も多数。

福田正博

福田正博

三上智恵

三上智恵

円香

円香

霜田明寛

霜田明寛

山内萌

山内萌

勅使川原真衣×鳥羽和久

勅使川原真衣×鳥羽和久