第1回で、糖尿病と肥満症に有効な、俗に「やせる新薬」とも呼ばれる複数の治療薬が発売当初から欧米で爆発的に売れていること、また、日本でも続々と公的医療保険が適用になったこと、その新薬の具体的な商品名とラインナップを紹介しました。

減量の効果が高いそれら新薬の実態は、我々の体内で分泌される天然の「GLP-1」(ジーエルピーワン:グルカゴン様ペプチド−1)や「GIP」(ジ―アイピー:グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド)という消化管ホルモンを模倣して創薬された「GLP-1受容体作動薬」と「GIP/GLP-1受容体作動薬」であること、後者はとくに減量効果が大きいことが認められることを述べました。

GLP-1やGIPは主に小腸から分泌され、食事をしたときにだけ血液中のブドウ糖を肝臓や筋肉に取り込むように働くインスリン(すい臓から分泌されるホルモン。第1回参照)の分泌を増やすという特別な働きを持っています。これを「食事依存性インスリン分泌増強効果」といいます。インスリンについては後の回でも詳述しますが、その作用が悪化したり、分泌量が低下したりすると糖尿病の原因になる、血糖値安定にとってこれも重大なホルモンです。GLP-1やGIPとセットで知っておくと、食欲や減量についての理解が進むでしょう。

■世界初の2型糖尿病治療薬に強力な減量効果が

前回に挙げた新薬は複数あり、薬品名も耳なれないために混乱しやすいと思われます。薬は必要がないという人もこれらの知識が「減量の科学」を理解するポイントとなるため、新薬の概要を簡潔にまとめておきましょう。各薬の用法用量は第1回を参照してください。

・GLP-1受容体作動薬

GLP-1に作用するセマグルチドという成分を使い、2型糖尿病の治療薬として「オゼンピック」(注射薬 第1回参照)、「リベルサス」(経口薬 第1回参照)という商品名で登場。これが血糖値の低下や安定にかなり有効であり、さらに、これまでの治療薬にはない体重減少の効果にも社会の注目が集まった。そこで、「肥満症」の治療薬として「ウゴービ」(注射薬)という薬に転用され、さらなる減量効果が認められている。

・GIP/GLP-1受容体作動薬

GLP-1とGIPの2つのホルモンに作用するチルゼパチドという成分を使い、2型糖尿病の治療薬として「マンジャロ」(注射薬)という商品名で登場。GLP-1とGIPの両方の受容体に作用する世界初の薬となる。これがGLP-1受容体作動薬よりもいっそう強力な体重減少の効果があることが示された。また日本でも、近々、肥満症治療としても、新薬の「ゼップバウンド」(注射薬)という商品名で公的医療保険適用にて登場予定。

■『サイエンス』でGLP-1受容体作動薬が受賞

世界保健機関(WHO)は2022年時点の世界の肥満人口は10億人を超えた(8人に1人以上)とする推計を公表しています(※1)。また、アメリカでは国立衛生研究所(NIH)が、’17~’18年の国民健康栄養調査(NHANES)のデータで成人の肥満率は42.4%と発表しています(※2)。

この人数は今後も増加の一途をたどると推定される中、アメリカの権威ある科学学術ジャーナル『サイエンス』は、’23年の「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」(その年のもっとも発展的な研究に与える賞)に「GLP-1受容体作動薬」を選びました。その紹介文の冒頭には、こう記されています(和訳・要約)。

「肥満は個人的な苦痛であるとともに、公衆衛生上の危機でもある。肥満や過体重は意志の弱さの現れであるという社会的なプレッシャー、人々の意識が存在し、肥満治療薬の歴史には安全で効果的なものを見つける試みの失敗が続いてきた。しかし、新しいクラスの肥満治療薬であるGLP-1受容体作動薬は肥満や関連する慢性疾患の減少に期待されている。…(略)… 副作用や使用の継続の難しさという課題は残ってはいるものの、GLP-1薬の成功は肥満に対するアプローチを変え、生物学的原因を強調することで、肥満に対する人々の理解を深めてきた。その点ではどんな治療薬よりも大きな影響を及ぼしてきたといえる。」(※3)。

新薬の登場は、医学的治療法の改革のみならず、肥満に対するこれまでの社会的な「体重スティグマ」(肥満や過体重の人に対する社会的不名誉や偏見)を変えようとしています。その取り組みについては後の回で伝えます。

ただし、それらの新薬は誰にでも処方されるわけではありません。市販もされていません。今回は、その処方の条件と、各薬の医学的評価について紹介します。それにあたり、まずは知っておきたい、太り過ぎを指す「肥満」と、病名である「肥満症」とは医学的にどういう状態を指すのか、その違いを確認しましょう。

■「肥満」は太っている状態、「肥満症」は病気

日ごろ、「肥満」「肥満症」という言葉を何気なく使っていませんか。実はこの2つの状態には、医学的に重要な違いがあります。その違いを簡潔に述べると、「肥満とは、脂肪が過剰に蓄積した状態。太ってはいるが病気ではない」であり、「肥満症とはその蓄積が健康に障害を引き起こしている場合に診断される病気」であることです。それぞれの医学上の定義や特徴は次のとおりです。

<肥満>

・定義

BMI(ボディ・マス・インデックス。体格指数)を次の式で計算する。

BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)²

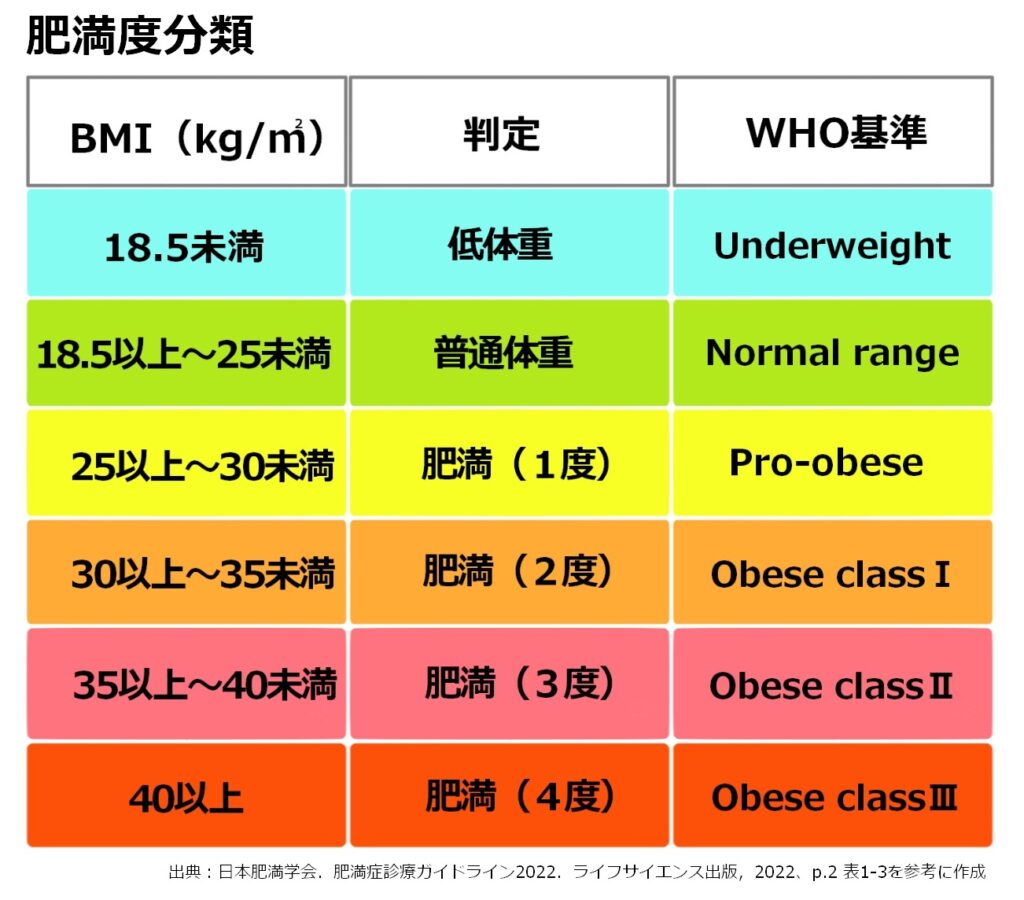

日本肥満学会では、BMIが 25以上 を「肥満」、35以上を「高度肥満」と定義している。さらに、25~30未満を「肥満(1度)」、30~35未満を「肥満(2度)」、35~40未満を「肥満(3度)」、40以上を「肥満(4度)」に分類している。

例えば、体重が75㎏で身長が170㎝の人のBMIは25.95で、「肥満(1度)」となる。

なお、BMIが18.5~24.9は「普通体重」、18.5未満は「低体重」と定義する。

さらに、標準とされるBMIは性別を問わず「22.0」。この数値は、統計上、肥満との関連が強い糖尿病、高血圧、脂質異常症にもっともかかりにくいとされる。身長が170㎝の人の標準体重は、BMIの公式から逆算して「63.58㎏」(22✕1.7✕1.7)となる。

・特徴

体に脂肪が過剰に蓄積して、太っている状態。健康上の問題がない場合も含む。例えば、BMIが25以上でも健康診断で異常値はなく、また、糖尿病や高血圧などほかの病気(合併症)がない場合は単に「肥満」とされる。

・健康への影響

肥満は、糖尿病・脂質異常症・高血圧症・心血管疾患などの生活習慣病をはじめとして数多くの疾患のもととなる。そのため、健康づくりにおいて肥満の予防・対策は重要な位置づけを持つ。健康上の問題を生じさせる、また増加させる可能性があるが、必ずしも病気として診断されるわけではない。

<肥満症>

・定義

「肥満」に加えて、健康に悪影響を及ぼしている状態。日本肥満学会では、「肥満に関連する健康障害が明らかで、肥満の治療が必要な場合」を「肥満症」と定義し、医学的に治療が必要な状態としている。

・診断基準

次の(1)と(2)の両方を満たした場合に「肥満症」と診断される。

(1)肥満(BMI 25以上)である。

(2) 次のA・Bのいずれかに該当する。

A.肥満に起因する11の健康障害(次の合併症)のうち、1つ以上がある

糖尿病(2型)・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症や痛風・狭心症や心筋梗塞・脳梗塞・非アルコール性脂肪性肝(NASH)・月経異常や女性不妊・睡眠時無呼吸症候群・膝、股関節、背骨、手指関節の障害・肥満関連腎臓病

B.「内臓脂肪型肥満」である。

内臓脂肪型肥満とは、BMIとは関係がなく、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の場合。

留意:「メタボリック・シンドローム」(メタボ)とは、内臓脂肪型肥満に、血圧、血糖、血清脂質のうち2つ以上が基準値から外れた場合に診断される状態。そのため、メタボと診断されている場合は内臓脂肪型肥満である。

・特徴

肥満症は、医学上の治療の対象となり、生活習慣の改善(食事療法、運動療法)、薬物療法、場合によっては外科治療が推奨される。

・健康への影響

肥満症は、健康上の問題が高い状態。早期治療が必要で、治療を怠ると重大な合併症を引き起こし、命の危険につながる可能性がある。

自分の現在の体格を知るために、まずは前述の計算式でBMIを計算してみてください。ネット上で「BMI 計算」で検索すると、身長と体重を入力すれば瞬時に計算するページもたくさんあります。

■世界的ヒットの肥満症治療薬「ウゴービ」の処方条件

「肥満は病気ではなく、肥満症は病気である」。これをまず認識してもらいたかった理由の第一は、「GLP-1受容体作動薬」「GIP/GLP-1受容体作動薬」は誰が必要としているのか、この回答になるからです。

同薬を用いる目的とは、サイズダウンや見た目をスリムにすることではなく、あくまで「病気の治療」です。この薬を必要とするのは、病気である肥満症の人なのです。そのことから、同薬の処方を受けるには、いくつかの条件があります。

一方で、単に肥満の人には同薬は必要がなく、医療機関を受診しても処方されません。しかしいまや、これらの薬は「やせ薬」として広く知られるようになり、主にネット上で美容ダイエットのために用いられるという情報が乱立しています。それについては後の回で述べますが、新薬の必要性を理解するために、先にこの薬を処方する条件を見ていきましょう。

第1回で紹介した肥満症に効果がある新薬、「GLP-1受容体作動薬」の「ウゴービ」(一般名:セマグルチド)が適応となるのは、次のすべての場合を満たしている人です。

・「肥満症」(診断基準は先述のとおり)である。

・食事療法と運動療法を実践しても十分な効果が得られない。

・BMIが35以上、もしくは、BMIが27 以上で先述の肥満に起因する健康障害を2つ以上有する 。

また、ウゴービはどこの医療機関でも処方できる薬ではありません。処方が可能な医療機関は、次の条件を満たす必要があります。

① 日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本循環器学会のいずれかの専門医が常勤している。

② ①のいずれかの学会の教育認定施設(専門医育成医療機関)である。これは主に大学病院や地域の大規模総合病院に限られる。

③ 複数の医療スタッフ、とくに管理栄養士による食事指導による栄養・運動指導ができる体制が整っている。

つまり、ウゴービは、②の条件からしてクリニックでは処方ができません。ウゴービは、やせたいと思う誰もが、どこの医療機関でも処方される薬ではないことも知っておきましょう。

ウゴービを公的医療保険適用での処方を受ける場合、この条件を満たす医療機関に通院し、医師の診察のもと、半年間にわたって食事療法、運動療法を実践したうえで処方するか否かと定められているのです。そのため、初診からウゴービの処方までは最低約6カ月を要します。また、処方開始後は最低2ヶ月に1回の栄養指導が必要で、最大投与期間は68週間です。

ウゴービの薬価は用量に応じて5段階があり、0.25mg: 1,876円、0.5mg: 3,201円、1.0mg: 5,912円、1.7mg: 7,903円、2.4mg: 10,740円となります。これを週に1回使用するので、1カ月にかかる費用は公的医療保険適用の自己負担3割の場合で、約2,250円~約12,890円となります。また、これに診察料、検査料などで約5,000円~約7,000円が加わります。

■2型糖尿病の治療薬「マンジャロ」の処方条件

もうひとつ、減量の効果が高い糖尿病の治療薬のマンジャロを処方するための条件は次のとおりです。

・2型糖尿病である。

・血糖値が安定しづらく、日常生活で急な血糖値の変動が多い。

・食事療法、運動療法など生活習慣の改善を実践しても血糖コントロールが難しい。

・インスリンの働きが安定しづらい。

・糖尿病に加えて、肥満、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を合併している。

マンジャロは処方する医療機関に条件はありません。処方には、医師による診察で、患者さんの症状、ほかの病気や薬との適応、副作用、生活や仕事のスタイルなどを考慮し、医師が診断します。薬価は用量に応じて6段階があり、2.5mg: 1,924円、5mg: 3,848 円、7.5mg: 5,772円、10mg: 7,696円、12.5mg: 9,620円、15㎎:11,544円です。これを週に1回使用するので、1カ月にかかる費用は公的医療保険適用の自己負担3割の場合で、約2,300円~約13,800円となります。また、これに診察料、検査料など約5,000円~約7,000円が加わります。

■ウゴービは83%、マンジャロは85%の人に減量効果あり

肥満症の患者さんを対象にしたウゴービの臨床試験(STEP6試験)の結果は、2022年4月、世界的に知られる医学ジャーナルの『The Lancet Diabetes and Endocrinology』(ランセット 糖尿病および内分泌学)で報告されました。投与群では次のように、非常に強い体重増加抑制と体重減少作用が認められています。

投与68週目の体重減少率は、ウゴービ 2.4mgの摂取群で13.2%、1.7mg群で9.6%であり、少なくとも5%の減量を達成した被験者の割合は、ウゴービ2.4mg群で83%、1.7mg群で72%となり、プラセボ(偽薬)群の21%よりも格段に多いという結果でした。

さらに10%以上の減量については、2.4mg群は60.6%、1.7mg群は41.8%、プラセボ群は5.0%が達成、15%以上の減量については、2.4mg群は40.9%、1.7mg群は24.5%、プラセボ群は3.0%が達成しました。2.4mg群では、4割の被験者が体重を15%以上減らしたことになります。

これまでの肥満症治療薬の試験では平均体重減少率は5%程度であったことを踏まえると、まさにけた違いの効果だと言えます。

また、腹部内臓脂肪面積の減少については、2.4mg群で40.0%、1.7mg群で22.2%、プラセボ群で6.9%でした。体重減少と同様に、投与群で顕著な腹部内臓脂肪減少が認められたことになります(※4)。

日本人の糖尿病患者さんを対象にしたオゼンピック,リベルサス、マンジャロの臨床試験の結果では、どの薬もおおむね、1年間で4〜6kgの減量効果が得られ、参加者の約85%は体重が減ったということです(※5 ※6 ※7)。

実際、当クリニックでも同じように、肥満症を合併した2型糖尿病の患者さんにオゼンピック、リベルサス、マンジャロを処方した場合、約6カ月で体重が平均4㎏は減少しています。

ただし平均なので、10㎏以上減った患者さんもおられますが、一方では体重が逆に増加した方もおられます。おおむね、臨床試験の結果と同様に、体重が減少したのは患者さんの約85%で、ほかの10〜15%では認められませんでした。その体重が減らなかった患者さんは、当然のことですが、食事や間食の量もあまり減らなかった人が多いという結果です。

また、オゼンピックでは血糖改善や減量効果が認められなかった25人を、マンジャロに切り替えると19人に血糖改善、または減量効果が認められました。

■オゼンピックとマンジャロの減量効果が違う理由

では、オゼンピックとマンジャロでは何が違うのでしょうか。

くり返しますが、GLP-1とGIPという消化管ホルモンには、インスリンの分泌を増強する作用があります。オゼンピックはそのGLP-1を模倣した「GLP-1受容体作動薬」であり、マンジャロの場合は、GLP-1に加えて、GIPの作用もあるわけです。つまり、マンジャロが効いた人の場合は、GIPによる減量効果が関与しているのではと考えられるのです。

ただしそうすると、「なぜ人によってGLP-1の効果に差があるのか?」という疑問も生じます。どの薬の効用も個人の体質や既往歴などによって違うものですが、最近の研究によると、GLP-1などに反応しやすい、また反応しにくい遺伝子の型があることがわかっています(米国消化器病週間 DDW2024、5月18~21日、ワシントンにて発表)。アメリカではその遺伝子の有無をチェックする検査キットも発売されているようです。

また、副作用についてはどうでしょうか。「GLP-1受容体作動薬」は、食事をとり血糖値が上昇したときにのみ作用するので、インスリン注射のように「低血糖」の重篤な状態になる危険性が少ないことがメリットとして挙げられます。

一方で、胃の動きを抑える作用もあり、吐き気や胃もたれ、便秘や軟便などの胃腸の症状が出やすくなります。臨床試験では患者さんの約20%にこれらの副作用があると報告されていて、当クリニックでもほぼ同じ比率となっています。そのうち、10%の患者さんが、吐き気などの症状が強いために治療の継続を断念されています。

■「GLP-1受容体作動薬」は魔法の薬か?

患者さんや医療関係者に、「GLP-1受容体作動薬とGIP/GLP-1受容体作動薬は、摂取したらやせる魔法の薬ですか」と聞かれることがあります。実際にはどうなのでしょうか。

当クリニックでは、糖尿病の患者さんのうち200人以上に「GLP-1受容体作動薬」を処方しています。そのうち減量効果が高いケースは、「まずは薬なしで生活習慣の改善に努力しているけれど、いまひとつ効果が出ない人に同薬を処方した場合」という傾向があります。

わたしは、すべての薬は電動アシスト自転車のように働くと考えています。電動バイクではありません。あくまで自分で自転車をこがないと前に進まないけれど、進みやすいようにアシストしてくれるものです。そして、「GLP-1受容体作動薬」「GIP/GLP-1受容体作動薬」は、そのアシストの具合がこれまでの薬に比べて強力であるので、体重減少効果が高いというわけです。

魔法とは、質問者の意図では「摂取するだけで自動的に体重が減る」ということのようですが、そうではありません。ここまで述べてきたように、つらい消化器症状などの副作用が出現することも多く、またまったく効果を示さない場合も少なからずあります。使えば必ず、どの人にも良い結果が出るという薬ではありません。なにごとも光があれば影もありです。そもそも、どの薬もその効き方とは「効能であり、魔法ではない」ので、その点は勘違いしないようにしましょう。

さて、我々の体に存在する天然のホルモンGLP-1、GIPには、もうひとつ、「脳に作用して、満腹感を覚えさせ、食欲を抑える」という働きがあります。これは食欲に関連した、実に画期的な研究成果であるわけです。GLP-1が「満腹ホルモン」「食欲をつかさどるホルモン」と言われる理由について、次回に続きます。

参考

※2 https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/overweight-obesity

※3 Science 2023 Dec 15;382(6676):1226-1227.

※4 The Lancet Diabetes and Endocrinology. 2022; 10: 193-206.

※5 オゼンピックの臨床試験: J Diabetes Investig. 2022 Jul;13(7):1161-1174.

※6 リベルサスの臨床試験: The Lancet Diabetes and Endocrinology. 8(5):392-406, 2020

※7 マンジャロの臨床試験: The Lancet Diabetes and Endocrinology, 2022 Sep;10(9):623-633.

構成:阪河朝美/ユンブル

現在、世界ではダイエット目的にて、自由診療での「やせ薬」の購入や個人輸入によるニーズが急増している。もちろんそれは、日本も例外ではない。こうした動きを背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつある。しかし、果たして健康への影響はどうか。人体にとって必要な減量とは何か、どうすれば減量できるのか、減量治療の最前線から、それらを紹介する。

プロフィール

大阪府生まれ。医学博士。日本糖尿病学会専門医。日本臨床内科医会専門医。大阪府内科医会名誉会長。日本臨床内科医会副会長。全国臨床糖尿病医会理事ほか。医療法人弘正会ふくだ内科クリニック院長。滋賀医科大学卒。大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、ハーバード大学・ジョスリン糖尿病センターに留学。所属学会:日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床内科医会、日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本老年病学会、全国臨床糖尿病医会。著書に『糖尿病は自分で治す!』『糖尿病は「腹やせ」で治せ!』『専門医が教える 糖尿病ウォーキング!』『専門医が教える5つの法則 「腹やせ」が糖尿病に効く!』『専門医が教える 糖尿病食で健康ダイエット』ほか。医学会、一般向き講演、テレビ等のメディアでの出演も多数。

福田正博

福田正博

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲