■GLP-1の3つの働き

第1回・第2回で、「体重減少」と「血糖値低下」の効果で世界的に注目される「やせる新薬」の「GLP-1受容体作動薬」と「GIP/GLP-1受容体作動薬」の概要を述べました。

「GLP-1」(ジーエルピーワン:グルカゴン様ペプチド−1)と「GIP」(ジ―アイピー:グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド)とは、消化管(小腸)で産生されて分泌される、もともとヒトの体に存在するホルモン(内因性ホルモンといいます)のことです。

そして、これらのホルモンを模倣して薬としてつくられたのが、「GLP-1受容体作動薬」と「GIP/GLP-1受容体作動薬」という2つの新薬です。この知識は、減量を科学的に理解することのカギであると伝えました。

ただし、「GLP-1ダイエット」という言葉がネット上で流行語のように使われ、「GLP-1はやせる薬だ」としか認識されていないような表現もとても多く見受けられます。そのため、「GLP-1やGIPは、実は体の中で自然に産生されているホルモン」であることを強調しておきます。

食欲にはほかにも複数の重要なホルモンが関係しますが、ここでは、最近の研究で判明した新薬に関するGLP-1とGIPの働きについて深掘りしましょう。まず、GLP-1の働きには、大きくとらえて次の3つがあります。

(1)「インスリン」の分泌を促進

食後、我々の体では血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が上昇する。すると、それを抑えるためにすい臓のβ(ベータ)細胞から「インスリン」(次の豆知識参照)が分泌される。GLP-1とGIPは、そのインスリンの分泌を促す作用がある(第1回も参照)。

<豆知識> インスリンの働きと内臓脂肪

インスリンの存在とその働きを理解することも、減量の医学的根拠を知るうえで非常に重要です。前回までにも少し触れましたが、インスリンは、すい臓のランゲルハンス島と呼ばれる部位のβ(ベータ)細胞で産生されるペプチドホルモンです(ペプチドとは、タンパク質が分解されてアミノ酸が2~50個結合した物質。ホルモンとしても機能する)。

食事をして血液中のブドウ糖(血糖)が増えると、インスリンがすい臓から血液中に分泌されて、ブドウ糖を肝臓、骨格筋、脂肪組織などの細胞に取り込むように働きます。

インスリンが不足したり、分泌量が減少したり、またインスリンが十分に分泌されているにもかかわらず、筋肉や肝臓などの組織がインスリンの働きに鈍感になることを「インスリン抵抗性」といいます。この状態では、インスリンが血液中のブドウ糖を臓器や筋肉の細胞に運ぶことが難しくなり、血糖値が高くなるため、2型糖尿病の原因となります。

そして、血液中にあり余ったブドウ糖はどうなるかというと、「脂肪として体内に蓄積」されます。とくに「内臓脂肪」(おなかに蓄積する脂肪)が増えるので、「内臓脂肪型肥満」(第2回参照)の要因となります。内臓脂肪からは、俗に悪玉といわれる「レジスチン」というホルモンや、「TNF-α」(サイトカイン)、「IL-1β」(サイトカイン)、「FFA」(代謝物質)などが分泌され、さらにインスリン抵抗性が進むという悪循環になるのです。

(2)食欲を抑える

脳に作用し、満腹感を覚えさせて、食欲を抑える。

(3)胃の内容物の排出を遅らせる

胃の内容物の排出を遅くすることで食後の血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感を持続させる。

今回は、GLP-1による、(2)の「食欲を抑える脳への作用」について追究しましょう。

■GLP-1が脳の視床下部に作用して食欲を抑える

GLP-1 とGIPはともに、食欲を抑制するように働きますが、そのメカニズムはそれぞれ違いがあります。その点も踏まえながら、どのように食欲が抑えられるのかを考えます。

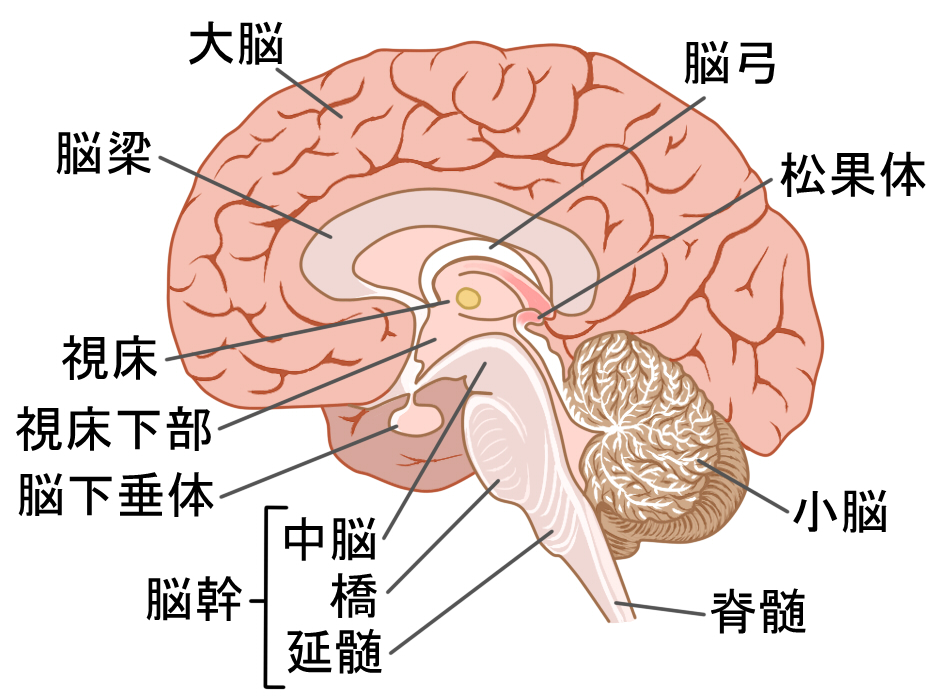

結論から言って、我々が食欲を感じ、満腹感や空腹感を覚えるメカニズムの司令塔は、胃や腸ではなく、脳にあります。間脳にある「視床下部(ししょうかぶ)」という領域で、満腹感はその内側、空腹感はその外側で覚えることがわかっています。それぞれ、「満腹中枢(ちゅうすう)」と、「摂食中枢」といいます。

中枢とは「中枢神経」のことです。全身の神経系を統合するコントロールセンターともいうべき部分であり、具体的には脳と、それに連なる脊髄(せきずい)神経系を指します。

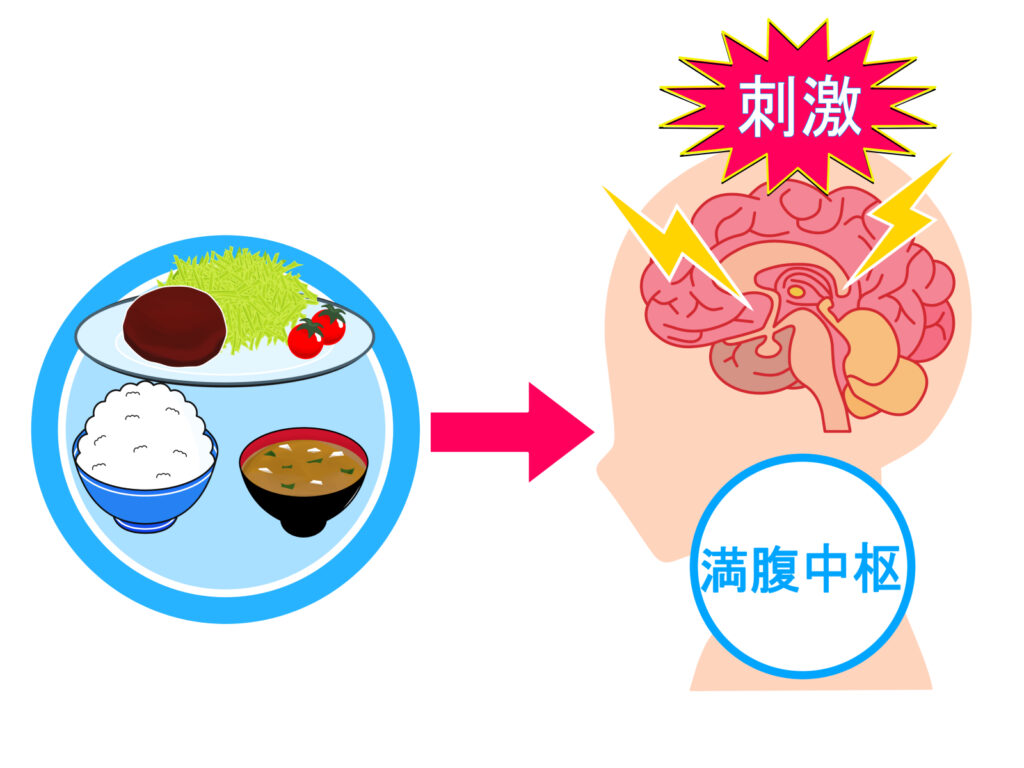

満腹中枢は、「もうおなかがいっぱいだ」と感じて、食事をやめるようにコントロールする部位です。食事をして胃が膨張したり、血糖値が上がった刺激でさまざまなホルモンが分泌されたりして満腹感を引き起こします。

一方、摂食中枢はその逆で、「おなかが減った」と感じて、食事をするようにコントロールする部位です。胃がからっぽになったり、血糖値が下がった刺激でさまざまなホルモンが分泌されたりして空腹感を引き起こします。

食べたものを胃腸で消化すると、小腸の粘膜からブドウ糖が血液中に吸収されます。その際に、小腸の粘膜の細胞からGLP-1が分泌される、とくり返し伝えてきました。「それじゃあ、食べる量が増えると、GLP-1の分泌も増えるの?」とよく聞かれます。

はい、そうです。食べる量が増えるとGLP-1の分泌量は増加します。そして、あるレベルに達すると、満腹中枢は「おなかがいっぱいになったよ」と、満腹感を覚えるのです。

つまり、食欲のおおもとは、脳の奥深くの視床下部にあり、満腹中枢と摂食中枢が隣り合わせでバランスを取って作用しているというわけです。満腹中枢が活発に働くと食べ過ぎを防ぎ、摂食中枢が適切に働くと必要な栄養を摂取することができるのです。満腹中枢と摂食中枢を合わせて、「食欲中枢」と呼ぶこともあります。

■GLP-1が脳を刺激する経路

GLP-1というホルモンが脳の視床下部を刺激する経路やしくみも気になるでしょう。これには主に次の4つのことがわかっています。

(1)迷走神経(自律神経)を通じて脳に伝わる

小腸から分泌されて血液中に放出されたGLP-1は、「迷走神経」(次の豆知識参照)を通して、脳の視床下部に作用します。視床下部の神経細胞(ニューロン)の「GLP-1受容体」(受容体については第1回参照)に結合すると、視床下部の満腹中枢に信号が送られ、満腹感が生じて食欲が抑えられます。

また、GLP-1は代謝にも関係していて、一部の研究ではエネルギー消費の増加や体熱産生(熱産生)を促す可能性が示されています。ただし、GLP-1自体が直接的に体熱を産生するわけではなく、その影響は間接的であるとも考えられています。

「脳腸相関」という用語が知られるようになってきました。迷走神経は、腸からのホルモン分泌や神経の信号を脳に伝えると同時に、脳からの指令を腸に伝達する重要な経路です。

例えば、「おなかが痛い」などで腸が刺激を受けると、迷走神経や交感神経を通して脳に情報が伝わり、結果として「気分が悪くなる」ことがあります。逆に、ストレスが強いと交感神経や「視床下部-下垂体-副腎系」(HPA軸といいます)が活性化し、腸の運動を変化させて、便秘や下痢を引き起こします。

最新の研究では、GLP-1が腸のL細胞から分泌され、迷走神経や腸管神経系を通して脳に信号を送ることがわかっています。この経路を通じて、「胃の膨満感」や「食欲の抑制」が生じるのです。

また、GLP-1は胃の内容物の排出を遅らせる作用がありますが、これは腸管神経系だけでなく、中枢神経系や迷走神経の関与によるものと考えられています。

<豆知識> 「迷走神経」は副交感神経の約75~80%を占める神経

副交感神経はよく知られているように、自律神経のひとつです。その多くを占める迷走神経は、脳の延髄から出て、首、心臓、肺、胃、小腸、大腸、血管などに広く分布しています。内臓に迷走するように伸びているため、この名称で呼ばれます。

迷走神経には、脳や脊髄から各臓器へ信号を送る「遠心路」(運動神経・副交感神経)と、各臓器から脳へ情報を伝える「求心路」(感覚神経) があります。

・ 運動神経:咽頭(いんとう)や喉頭(こうとう)の筋肉を動かし、嚥下(えんげ)や発声に関係する。

・副交感神経:心拍数を調整し、消化管の蠕動運動を促す。

・感覚神経:内臓の状態や血圧の変化を脳へ伝える。

このように、迷走神経は呼吸のリズム、心拍、血圧、消化機能を調整し、体を「安静・回復モード」に導く役割を持っています。

近年、「自律神経が食欲調節に関与する」という研究が注目を集めています。その根拠のひとつがこのGLP-1の脳への作用です。GLP-1は腸から分泌され、迷走神経(副交感神経)を通して脳に信号を送り、食欲を抑制するからです。

ただし、食欲に関与するホルモンはGLP-1だけではなく、グレリン(食欲を増進)、レプチン・PYY(食欲を抑制)など、複数の因子が相互に影響を及ぼしています。それについては後の回で述べます。

(2)GLP-1は脳の「報酬系」に影響して食欲を抑える

GLP-1は、脳の「報酬系」という領域に影響を与え、食事に対する快感や欲求を調整することで、過剰な食欲を抑制することが明らかになっています。

報酬系とは、ヒトが快感や満足感を得たときに活性化する脳のネットワークのことです。例えば、好物を食べたとき、仕事で成功したとき、目標を達成したときに「うれしい」「気持ちいい」と感じるのは、この報酬系の働きによるものです。

報酬系の主要な神経伝達物質が「ドーパミン」です。メディアでよく紹介されているので耳にすることもあるでしょう。ドーパミンは「幸せホルモン」や「やる気ホルモン」と呼ばれることがありますが、実際にはホルモンではなく神経伝達物質であり、快楽や動機づけに関係します。報酬系はドーパミンが伝わる経路の総称であり、「ドーパミン系」とも呼ばれます。

報酬系では、主に次の順序でドーパミンが伝達されます。脳の部位の名称がわかりにくいかもしれませんが、脳の多くの部位に伝わるのだな、とイメージしてください。

- 腹側被蓋野(ふくそくひがいや):中脳にある領域で、ドーパミンを放出し、報酬信号をほかの脳の領域へ送る。

- 側坐核(そくざかく):快感や報酬予測に関与。報酬刺激(食事・嗜好品など)に応じてドーパミンを受け取る。

- 前頭前皮質(ぜんとうぜんひしつ):意思の決定・行動の抑制をつかさどる。報酬に基づいた行動調整を行う。

- 扁桃体(へんとうたい):報酬に対する感情的な反応を統合し、記憶に関連づける。

GLP-1は、この報酬系に影響を与え、食事に対する快楽や期待を少なくすることで摂食行動を抑制します。一見、「報酬系=快感を生むシステム」であるのに、「GLP-1がそれを抑制する」ことは矛盾しているように思えます。しかし、「GLP-1は報酬系の過剰な活性を調整し、食行動の衝動性を抑える作用を持つため、バランスが取れた食習慣を促す」と説明できるわけです。

「スイーツや、飲んだ後のラーメンは別腹」という現象も、この報酬系とドーパミンが関わります。それについては後の回でクローズアップしましょう。

重要なのでくり返しますが、GLP-1は脳の報酬系に作用し、食事に対する過剰な快感や欲求を抑制することで過食を防ぐように働きます。言い換えれば、「たくさん食べなくても、いまがちょうどいい」という状態をもたらします。

この状態は、ドカ食いで得る一時的な快感や食事への執着よりも、長期的な健康という、より大きな報酬につながります。結果的に、適切な体重の維持による健康促進が期待できるでしょう。

さらに、GLP-1による医学的な作用は、食欲のコントロールだけでなく、血糖値の調節、血管や神経の保護、炎症の抑制など多岐にわたります。また、アルコールやニコチン、薬物、買い物などへの依存が減少するという報告もあり、これらについては次回に紹介します。

(3) GLP-1は脳内でも産生する

GLP-1は、小腸のL細胞だけでなく、脳幹の延髄にある「孤束核(こそくかく)」に存在する「プレプログルカゴン(PPG)ニューロン」でも産生されています。この脳内で産生されたGLP-1は、神経細胞の軸索を通じて、先述の視床下部の室傍核などの領域に投射され、摂食行動を調節しています。

具体的には、GLP-1は室傍核内の「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)」(ストレスや免疫にかかわる)、「オキシトシン」(ストレスを緩和する作用を持つホルモン)、「ネスファチン」(摂食を抑えるペプチドの一種)を産生する神経細胞を活性化し、これらが摂食を抑制しているのではないかという報告があります(※1)。

このように、脳内で産生されたGLP-1は、視床下部の特定の神経細胞を活性化して、食欲を抑えることに重要な役割を果たしています。

(4)「血液脳関門」を通過する経路

小腸から血液中に分泌されたGLP-1の一部は、脳の「血液脳関門」(blood-brain barrier:BBB 次の豆知識参照)を突破して視床下部に直接到達します。すると満腹感を覚えて食欲が抑えられます。ただし、分子量が大きくて血液脳関門を通らない「GLP-1受容体作動薬」の種類もありますが、その薬には食欲への影響はあまり認められていません。

<豆知識> 脳にフィルターがある!? 「血液脳関門」とは

血液には、ときに有害な物質が含まれていることがあります。脳には、その有害物質が侵入することを防ぐバリア構造があり、これを血液脳関門といいます。イメージとしては、脳の周りを囲むフィルターです。血液脳関門はGLP-1とGIPを含め、脳に必要な酸素やブドウ糖などの栄養分を通過させて、脳内の環境を安定的に保つようにも働きます。

経路が理解できたところで、現在までにわかっているGLP-1の脳への働きをまとめておきます。

・食べものへの欲求を抑える

おいしそうな食べものを見たときなどに感じる「もっと食べたい!」という強い欲求を和らげる。

・満足感を高める

少量の食事でも「もう十分」と感じやすくなり、食べ過ぎを防ぐ。

・食べもの以外の楽しみを感じやすくする

食べものだけでなく、運動や趣味などほかの活動でも満足感を得やすくなる可能性がある。

これらのことから、GLP-1は食べものに対する過剰な欲求を抑え、適切な量で満足できるように作用し、体重減少に寄与すると考えられます。これは、健康的な減量、適切な食生活を維持することに影響するでしょう。

■GIPはほかのホルモンとともに食欲を調整する

次に、新薬に応用されるもうひとつの消化管ホルモンである「GIP」は、脳にどのように作用するのかを考えましょう。GIPは、主にインスリン(上の豆知識参照)の分泌を促進し、脂肪代謝の調節にも作用しています。脳への作用や食欲抑制のメカニズムについては、GLP-1のようには明らかではありませんが、現在、多くの研究が進行中で、興味深い報告がいくつかあります。

岐阜大学や東海国立大学機構などのチームは、2023年2月、GIP受容体作動薬が脳の視床下部の「弓状核(きゅうじょうかく)」に作用し、摂食を抑制して体重減少を引き起こすことを報告しました。 ただし、GLP-1ほど強力ではなく、ほかのホルモンと相互作用しながら食欲を調整しているとされます(※2)。

別の研究でも、GIPは脳内で満腹感やエネルギーバランスに影響を与える可能性が示されています。

GIPも、迷走神経(自律神経系)を通して、あるいは血液脳関門を通過して、脳の特定の領域に信号を伝えると考えられています。さらに注目されるのは、GIPの受容体は脳の「海馬(かいば)」や「大脳皮質」など、記憶や学習をコントロールする領域にも存在するため、GIPが作用して「認知機能が向上する可能性もある」とする研究もあることです。

また、GIPはGLP-1との組み合わせで、「抗炎症作用」や「抗酸化作用」を示して、「脳の神経細胞を保護する働き」があることもわかってきています。次回、GLP-1の同様の働きとまとめてお伝えします。

■体内産生のGLP-1・GIPは短命だが、薬は長寿命

ここまで見てきたことから、GLP-1とGIPというホルモンは「満腹ホルモン」や「食欲をつかさどるホルモン」と呼ばれます。

食欲とは、脳が発する「空腹感、満腹感、報酬」という感覚によって引き起こされているわけです。普段の食事中に、「もっと食べたいなあ」と思うとき、胃やおなかのあたりをさすって、その具合で「もうちょっと食べるぞ」「まだまだ食べたい」と思うことはありませんか。摂食行動で満足しているのは、実はおなかではなく脳です。「食欲の正体は脳にあり」なのです。

GLP-1とGIPが薬に応用される背景には重要な理由があります。我々の小腸で産生・分泌される天然のGLP-1やGIPは、実のところ、体内で「DPP-4」(Dipeptidyl Peptidase-4)という酵素によって数分で分解されてしまい、寿命がとても短いのです。

そこでGLP-1やGIPの寿命を延ばそうと、DPP-4の作用を抑制する「DPP-4阻害薬」という薬が2009年に2型糖尿病の治療薬として登場し、いまや日本でもっともよく使われる薬となっています。ただ残念ながら、DPP-4阻害薬には食欲抑制効果は認められません。

このことから、小腸から分泌されたGLP-1とGIPが、満腹感をもたらすほどの効果があるとは考えにくく、「脳で作用するのは主に、先述の脳の孤束核で産生されるGLP-1とGIP」だと考えられています。

そして、医療で用いられる「 GLP-1受容体作動薬」 や「 GIP/GLP-1受容体作動薬」 は、DPP-4による分解を受けにくいように 分子構造が改良 されています。体内で産生されるGLP-1とGIPが、薬剤では頑丈で強固になっているというイメージです。その結果、 これらの薬を摂取すると、GLP-1とGIPの効果が持続する時間が長くなり、より安定した食欲抑制などの作用が得られる ようになりました。

参考まで、糖尿病治療薬のオゼンピック(第1回参照)0.5mgを注射すると、血液中のGLP-1は、通常時の生理的濃度の500倍ほどになります。薬のパワーが想像できるでしょう。

次回は、脳の報酬系に関わる「スイーツや締めのラーメンは別腹」「お菓子がやめられない」という現象や、GLP-1とGIPが依存症や認知症、また心臓や腎臓の病気にも効果が認められてきたことを解明します。

参考

※1 Katsurada K, Maejima Y, et al. Endogenous GLP-1 acts on paraventricular nucleus to suppress feeding: Projection from nucleus tractus solitarius and activation of corticotropin-releasing hormone, nesfatin-1 and oxytocin neurons. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2014 Aug 22;451(2):276-81.

※2 Han W, Wang L, Ohbayashi K, Takeuchi M, O’Farrell L, et al. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide counteracts diet-induced obesity along with reduced feeding, elevated plasma leptin and activation of leptin-responsive and proopiomelanocortin neurons in the arcuate nucleus.Diabetes, Obesity and Metabolism 2023 Jun;25(6):1534-1546.

構成:阪河朝美/ユンブル

現在、世界ではダイエット目的にて、自由診療での「やせ薬」の購入や個人輸入によるニーズが急増している。もちろんそれは、日本も例外ではない。こうした動きを背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつある。しかし、果たして健康への影響はどうか。人体にとって必要な減量とは何か、どうすれば減量できるのか、減量治療の最前線から、それらを紹介する。

プロフィール

大阪府生まれ。医学博士。日本糖尿病学会専門医。日本臨床内科医会専門医。大阪府内科医会名誉会長。日本臨床内科医会副会長。全国臨床糖尿病医会理事ほか。医療法人弘正会ふくだ内科クリニック院長。滋賀医科大学卒。大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、ハーバード大学・ジョスリン糖尿病センターに留学。所属学会:日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床内科医会、日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本老年病学会、全国臨床糖尿病医会。著書に『糖尿病は自分で治す!』『糖尿病は「腹やせ」で治せ!』『専門医が教える 糖尿病ウォーキング!』『専門医が教える5つの法則 「腹やせ」が糖尿病に効く!』『専門医が教える 糖尿病食で健康ダイエット』ほか。医学会、一般向き講演、テレビ等のメディアでの出演も多数。

福田正博

福田正博

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり