1.「理由もなく涙が出るなんて 一度おじさんに診てもらったら?」

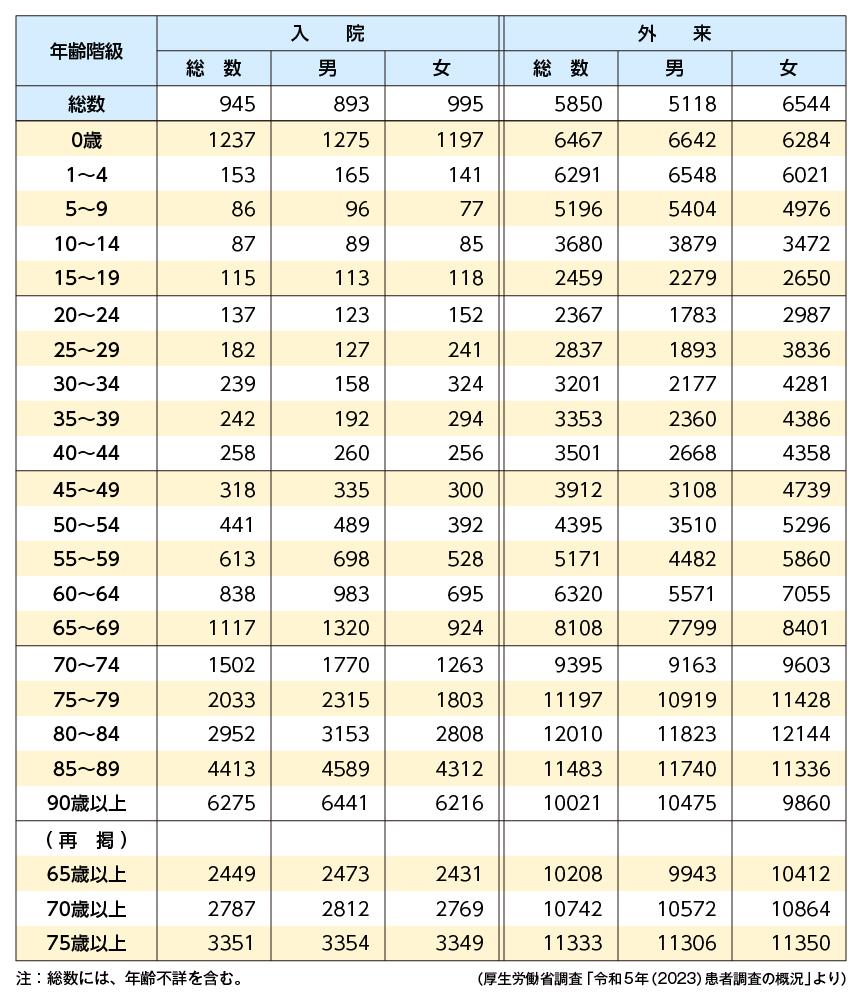

病院に行く男女差

男2668人、女4358人。

――これが何の数かといえば、2023年10月の病院外来受診数(40~44歳のみ)である。

つまり40代前半の男女において、男女差がおよそ2倍となっている。

以下の表は厚生労働省が算出している性別年齢階級別の人口10万人当たり病院外来受診数なのだが、20代~40代において男女差がおよそ2倍の開きがある。本連載のタイトルにもある通り、男性は病院にあまり行っていないのである。もちろん女性は妊娠出産の影響があるため、通院回数が増えるのは仕方がないと言えるのかもしれないが、40~50代においてもこの傾向は変わらない。

しかし実は、入院数となると、40代以降は男女差が反転する。男性の入院数が増えるのだ(30代女性については妊娠出産の影響も大きいだろう)。

男性、日ごろから病院へ行った方がいいのではないか……と余計なお世話かもしれないが言いたくなってしまう。

もっとも諸外国と比較し、日本人は慢性痛による欠勤をしづらい状況にある[i]。日本は働いていると病院に行きづらい社会環境なのである。

そもそも病院は、もちろん何もなしに行くところではない。身体や精神に何かしらの傷を負い、その傷を修復してもらうために行く場所である。

痛みがあり、傷に気づく。傷があれば、修復したいと思い、行動する。

普段私たちはそのように生きている。いたっ、と指が痛んだ瞬間、紙で手を切って血が滲んでいたりする。そして絆創膏を探す。体にできた傷が長い間治らなければ、病院に行く。

だが傷があったとしても、修復しようとしなければ――治癒する意志がなければ、傷は傷のままだ。たとえ、傷口から血が出ていたとしても。人間は無我夢中で生きていると、たまに、傷の痛みを忘れる。麻痺してしまう。私も肩こりが幼少期からひどすぎて、もはや肩こりの存在を忘れてしまった。麻痺しているのである。

なぜ私たちは、無我夢中のなかで、傷の存在を忘れ、そして病院で診てもらうことを忘れてしまうのだろう?

[i] 山田恵子, 若泉謙太, 深井恭佑, 磯博康, 祖父江友孝, 柴田政彦, 松平浩「就労環境における慢性痛の実態調査~仕事に影響する慢性痛のリスク因子の検討」(「QWLICスタディ」2017年59号)

『進撃の巨人』と傷の麻痺

「…その時の記憶は定かではないんですが…

とにかく無我夢中で……

でもきっかけになるのは自傷行為です

こうやって手を…」

(諫山創『進撃の巨人』5巻、講談社)

自分でつけた傷口から、ユミルの民の血が流れる。瞬間、身体は修復を試みる。そして彼らは、巨人という名の力を得る。

――傷とその修復こそが巨人になる条件なのだと説いた漫画『進撃の巨人』は、2010年代を代表する物語だった。2009年に始まり、2021年に完結した本作は、1億4000万部を突破。平成を代表する漫画となっている。

なぜ巨人は「傷」から生まれるのか? その謎は最後まで明かされることはない。分かるのは、本作において「巨人」とは常に武装能力のことであることだ。

時には虐殺や戦争を引き起こす、巨大兵器。だが現実のテクノロジーによって生まれる武器ともっとも異なるのは、巨人になるには、ユミルの民自身の「傷」(と、それに対する修復本能)が必要である点である。

なぜ巨人という名の武器を手にするためには、「傷」が必要なのだろう?

というか、なぜ諫山創は、巨人化にあたって「傷」というメタファーを使ったのだろう?

私は本作を、麻痺の物語だと思っている。

「言うなよ…誰にも オレが泣いてたとか…」

「……言わない

でも…理由もなく涙が出るなんて 一度おじさんに診てもらったら?」

「バカ言え! 親父に言えるかこんなこと」

(『進撃の巨人』1巻)

誰にも相談せず傷つき傷つけてしまったことに麻痺してしまったエレンが、その傷を治癒してもらうまでの物語ではないか、と。

「戦え」と唱えるエレン

本作の舞台となる街は、ぐるりと「壁」に囲まれている。壁の向こうには巨人がいて、その侵略から守るためである。だがある日、その壁を突き破って、巨人がやってくる。主人公エレンは、巨人と戦うために、兵士となるのだった。

そう、街は100年ほど平和だった。しかしその平和はある日あっけなく崩れ去る。巨人がやってきて、壁を崩壊させ、人々を虐殺していく。100年続いた平和は、明日も続くとは限らない。そして戦わなければ、勝てない……。

基本的に「人類は巨人に勝てない」と皆思っている世界で、エレンだけは「巨人を駆逐し、外の世界へ出る」という夢を持ち続ける。そしてそのために、彼は戦い続ける。

――とにかく戦い続けること。それがエレンというキャラクターのひとつの在り方である。

巨人がやってきて、平和だった街でいきなり親を殺される。そんな理不尽のなかで、エレンは自分に対して言い続ける。

「戦え 戦え」と。

「一生 壁の中から出られなくても…… メシ食って寝てりゃ生きていけるよ…

でも…それじゃ…まるで家畜じゃないか…」

(『進撃の巨人』1巻)

壁の中で何も知らずに暮らすのではなく、自由を求めて戦うこと。それこそがエレンの信じる道だった。

だからこそ作中、エレンは半ば脅迫的に、自分自身に向かって「戦え」と唱える。

――奇しくも2010年代、同じことを言っている大ヒットコンテンツの主人公がいたことを、あなたは覚えているだろうか。

「だけど、それと戦わなきゃならないときもある。長いものに巻かれてばかりじゃつまらんだろ。組織の論理、大いに結構じゃないか。プレッシャーのない仕事なんかない。仕事に限らず、なんでもそうだ。嵐もあれば日照りもある。それを乗り越える力があってこそ、仕事は成立する。世の中の矛盾や理不尽と戦え、森山。オレもそうしてきた」

(池井戸潤『ロスジェネの逆襲』文藝春秋)

そう、半沢直樹。

やられたら、やり返す。倍返し、と戦いを煽り続けた男である。

2.半沢直樹シリーズで「戦え」と言い続けた男

「壁の中」と「銀行」

巨人によって襲われる「壁」の中と、市場に振り回される「銀行」という組織をいっしょにして語るなんて、なんだか怒られそうだが、しかしどちらも2010年代に爆発的なヒットをかましたことはどうしても無視できない。私には、エレンと半沢直樹は同じことを言う存在であるように見えてならないのだ。

「戦え、森山」

半沢はいった。「そしてオレも戦う。誰かが、そうやって戦っている以上、世の中は捨てたもんじゃない。そう信じることが大切なんじゃないだろうか」

(『ロスジェネの逆襲』)

戦うことが、世の中を信じる理由になる。――これこそが半沢直樹シリーズを貫く信念である。

2013年にTBSでドラマ化した『半沢直樹』最終話は、42.2%という平成の民放テレビドラマ史上第1位を獲得。池井戸潤による小説原作は、累計で250万部達成。ちなみに池井戸潤は、2011年には半沢直樹シリーズではないが『下町ロケット』で直木賞を受賞している。

そんな2010年代を代表する作品である本作は、「バブル入行組」と呼ばれる1988年に銀行へ入行した半沢直樹らが主人公である。バブルピーク時に入社というと華やかに見えるが、実は半沢らの社会人人生は、銀行の信頼が下り坂になっていく過程であった。

『半沢直樹』シリーズに通底するのは――バブル崩壊によって突然奪われた銀行という大企業への信頼と引き換えに、自分で自分を守るために戦うことを得たサラリーマンの姿だった。

というのもたとえば半沢の同期たちは、バブル崩壊後の不況の仕事で心を病んだ男性、あるいは9.11のテロで亡くなった男性、あるいは入社時に抱いていた野心を悉く潰されていった男性たちの姿が描かれている。つまり「銀行に入れば一生安泰だ」と言われていた時代に就職した彼らが、まったく安泰ではなく、出向させられたり銀行がつぶれるのが当たり前だったりするさまが描かれる。

市場から淘汰されないために、いま銀行で大切なのは、取引先を守ることではなく、自らを守ることである。

銀行はもはや特別な組織ではなく、儲からなければ当然のように潰れるフツーの会社になった。銀行が頼りになったのはせいぜいバブルまで。困ったときに助けてくれない銀行は、とっくに実体的な地位を低下させ、企業にとって数ある周辺企業のひとつに過ぎなくなっている。

(池井戸潤『オレたちバブル入行組』文藝春秋)

あるいは第三巻となる『銀翼のイカロス』においては、就職氷河期世代の森山が主人公に据えられる。

森山もまた、会社への信頼をなくし、「自分で自分を守るしかない」と思っている存在である。森山は学生時代、親がバブル崩壊を契機に自殺した同級生をしばしば見てきたのだ。就職にも苦労し、信じられるのは自分だけだと言い聞かせている。

バブル世代は、自分を守ってくれるのは会社だと思い込んでいるかも知れない。

しかし、森山らロスジェネ世代にとって、自分を守ってくれるのは自分でしかあり得ない。

「会社は会社、オレはオレですよ」

森山は薄暗い店内の壁の、なんでもない壁の一点を見据えていった。その言葉は尾西に、というより自分に言い聞かせ念じる呪文のようだ。

(『ロスジェネの逆襲』)

夢を語り、戦えと唱える主人公

100年続くかと思われた銀行という名の「壁のなかの平和」は、案外脆かった。会社は自分を守ってくれない。しかしそれでも、生きていくしかない。そのためには、戦うしかないのだ。森山へ半沢は「戦え」と鼓舞する。自分も戦ってきたのだから、と。

上司への復讐を誓いながら、組織や市場に対して「戦え」と言い続ける半沢直樹の姿は、多くの人々に熱狂的に受け入れられた。

エレンが戦った先に夢を見るように、半沢直樹もまた、戦った先に夢を見る。しかしそれは決して組織や世界を信頼しているからこそ見られる夢ではない。エレンは一度外の世界に対して現実を見る。半沢もまた、入社して以来、銀行に現実を見る。だが重要なのは、一度世界に幻滅したうえで、それでも、二人とも「夢」と「戦い」を語ることだ。

かつて、産業中央銀行の入社試験を受けたときの半沢は、夢を描いていた。この素晴らしい組織を自分の手で動かしてみたい、という途方もない夢だ。

あれから、十数年。バブルの狂乱が過ぎ去り、銀行を美化していた様々なメッキは一枚、また一枚と剥がれていった。そして、いまの銀行は無惨な鉛の城となった。

銀行が特別な存在だったのは、もはや過去の話に過ぎない。いまや銀行は世の中に存在する様々な業態のひとつである。見る影もなく凋落した銀行という組織に、かつての栄光を重ねることは無意味だが、まったく逆の意味でこの組織を自らの手で動かし、変えてみたいという半沢の思いはかえって募った。

(『オレたちバブル入行組』)

「オレには夢がある…

巨人を駆逐してこの狭い壁内の世界を出たら…外の世界を探検するんだ」

(『進撃の巨人』1巻)

自分の見る夢を実現するために、戦う。それこそが「壁」や「銀行」に守ってもらえない現代の生き方であり、それこそが半沢にとっては「仕事」であり、エレンにとっては「生まれたからにはやりたいこと」なのである。

すでに秩序は崩壊し、守ってくれる組織はない。だがそれでも、戦い続けることが、自分にとって意味がある。

そして戦うことは、傷つくことでもある。無傷ではいられない。

『死ぬこと以外かすり傷』が唱える「奴隷になるな」

エレンは自由を求める夢を抱き、戦い続ける。一方でそんなエレンがもっとも嫌うのは、ただ命令に従うだけの奴隷になることだった。

「何の疑問も抱かず ただ命令に従うだけの奴隷

オレは… ガキの頃からずっと ミカサ お前がずっと嫌いだった」(『進撃の巨人』34巻)

半沢直樹もまた会社の言いなりにならず、「やられたらやり返す」と述べる。

そしてこの流れはビジネス書にも登場していた。まさに「傷」の問題である。

2017年にNewsPicks Bookを創刊し、ビジネスパーソンに向けた自己啓発書をベストセラーにした編集者・箕輪厚介が刊行した『死ぬこと以外かすり傷』。本書にはこう描かれている。

会社から餌を与えられる豚になるな。自分の手で、足で、頭で、名前で獲物を狩りに行くオオカミになれ。サラリーマンであっても金銭的、精神的に会社から独立せよ。

(中略)

副業禁止と命令する会社や経営者は世の中のことを分かっていないし、そんな時代錯誤の命令に唯々諾々と従う奴隷社員も終わっている。どっちもどっちだ。

硬直した組織で奴隷労働をやっていたら、社員も組織も時代遅れになり、ある日突然恐竜のように滅びてしまう。

社員を縛り付ける会社なんて今すぐ捨てて、外の世界へ飛び出してしまえ。

(『死ぬこと以外かすり傷』)

――奇しくもエレンの嫌がるような「命令に従う奴隷」であることと、箕輪の言う「会社で命令に従うサラリーマン」は像として結びつく。[i]

箕輪の「多少傷を負ってでも、会社の言うことを聞くだけの存在になってはならない」という物言いは、どこか上司に対して倍返しだと叫ぶ半沢直樹や、巨人なんて駆逐してやると叫ぶエレンに似ている。大きな組織や権力に対して、「やりたいこと」を目指し、自立を求めて戦う姿。それこそが2010年代の中心にあったものだった。

2010年代は、『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』(岸見一郎、古賀史健、ダイヤモンド社、2013年)や『多動力』(堀江貴文、幻冬舎)といった自己啓発書がヒットした。また箕輪の創刊したNewsPicks Bookレーベルを中心として、前田裕二や堀江貴文らの起業家が書いた自己啓発書が売れる時代でもあった。

『嫌われる勇気』の帯文は「自由とは他者から嫌われることである」とある。つまり他者から嫌われる痛みを負ってこそ、自由を手に入れられるのだということだ。痛みを負って、自由を得る。それを叫ばれていたのが、2010年代である。

……が、これで終わっていたら、私も「まあ、自由、うん、あったほうがいいわな」と納得していた。

しかし話はそれで終わらない。いまは2025年なのだ。

[i] エレンのことをリバタリアンであるとする評はすでに存在している。代表的なものに批評家の杉田俊介による「『進撃の巨人』は「時代の空気」をどう描いてきたか? その圧倒的な“現代性”の正体」(現代ビジネス2021/6/10更新)がある。

2025年に「やりたいこと」の戦いを問い直す

2025年現在、『進撃の巨人』は完結した。エレンは「夢」の世界であった外に対して幻滅し、そして仲間を守ろうとするあまり暴力的な存在になってしまい、虐殺まで起こしてしまう。エレンの「どうしてもやりたかった」虐殺は過ちであったとはっきり描かれる。

『死ぬこと以外かすり傷』を刊行していた箕輪は、『かすり傷も痛かった』(2023年、幻冬舎)を刊行する。そして「奴隷の幸福」と称して「人間は何かやるべきことを上から強制されたほうが案外幸せで、何もかも自由にしていいと言われると途端に迷子になってしまう」と述べている。真逆である。どういうこっちゃねん。

池井戸潤の最新作『俺たちの箱根駅伝』(2024年、文藝春秋)は、駅伝ランナーというこれ以上ないくらいの「組織の秩序」のなかで努力する様子を中継するテレビマンを描いている。

もはやだれひとり自由を愛していないのである。……というと言い過ぎかもしれないが、10年でここまで変わるかというくらい、「自由」や「やりたいこと」を求めて戦っていた人々は、存在しなくなってしまった。

やりたいことをやることは、痛みを伴う。だがそれでも、やりたいことをやることは大切だ。たとえ「傷」を負ってでも。

そう述べていた2010年代は、あっけなく過ぎ去った。――それでいいのだろうか? と私は思ってしまう。

あの時、「傷」を、致命傷として負ってしまった人はいないのだろうか。あるいは、「傷」に気付かないまま、麻痺してしまっている人はいるのではないか。

エレンの暴力は巨人から人間に変わったとしても、なかったことにならないのだ。

3.「やりたいこと」も変えてなくてはいけない現代社会

「やりたいこと」を変えなくてはいけない就活生

社会学者の大澤真幸は、私たちの生きる現代社会を「自由であること」「好きなことをすること」「快楽を追求すること」が強制され規範化されるリスク社会であると解説する(大澤真幸『〈自由〉の条件』2018年、講談社)。

これを受けて、就職活動について研究した社会学者の妹尾麻美は、2010年代の就職活動状況を「自由そのものが規範化された、すなわち『やりたいこと』を語ることが規範化された活動」と語る(『就活の社会学』2023年、晃洋書房)。つまりエレンや半沢が語っていたような「やりたいこと」は、就活の場でも重視される言説だったのだ。

構造的な社会の求心性は落ちた後期近代において、大学生はサービスが提供する情報やツールに囲い込まれて「やりたいこと」を語る。前期近代のように企業での就業を所与のものとできるわけではなく、後期近代においてサービスやツールを介してその場その場でインスタントに「正解」が顕になっていく。自由応募の就職活動においてその当座の正解が「やりたいこと」として語られたものだといえるだろう。

(『就活の社会学』)

だがこの後、妹尾は以下のように続ける。

すなわち、企業に入社するためにはその場その場で「やりたいこと」が必要である一方、求職者の価値や信念が「無」であることが労働市場媒介者を介したこの市場への適応に際して求められる。

つまり、本書が指摘してきたイベント型の就職活動は、個人の自律性と責任を大学生二級めているのではなく、個人の同一性を解体させることによって市場への適応を求めている。これが自由応募の就職活動において「やりたいこと」がもたらす意図せざる帰結であろう。リスク社会はその選択の実効性を虚無化しよう(大澤[2008a] 2018: 288)とするものであり、イベント型の就職活動はその典型的なー形式といえる。個人に責任を帰責する論理とその問題のみならず、個人が解体される論理とその問題もここには潜んでいる。

(『就活の社会学』 ※大澤2008a=大澤真幸『不可能性の時代』2008年、岩波書店)

どういうことかというと、就活生は企業や就活サイトに求められて「やりたいこと」を語る。こういうプロジェクトがやりたい、こういった仕事に携わりたい、自分はこういうキャリアを歩みたい……。しかし、一度その企業に落とされると、就活生はその企業に対してつくりあげた「やりたいこと」を無にすることになる。

そして、別の起業に対して、「やりたいこと」を変更しなくてはいけないのだ。

――これこそが妹尾の言う「個人の同一性の解体」に繋がる論理である。

そう、市場に適応しようとすると、「やりたいこと」を一貫してなんて、いられないのだ。自分を一貫させようとすると、「やりたいこと」にぴったりと合う企業なんてひとつしかない。しかしその企業に入れるとは限らない。とすると、個人の同一性は、簡単に崩壊するのが、市場に適応するということだ。

居場所を見つけるために、自分を商品化していく時代

就活において、企業への熱意を見るために、企業は「やりたいこと」を語らせたがる。そもそも2000年代以降、新卒の就職活動において、自律的なキャリア形成――つまり本人が自ら望んでその会社に行くこと――が重要視されるようになったのである。(岩脇千裕「大学新卒者採用における「望ましい人材」像の研究 : 著名企業による言説の二時点比較をとおして」(『教育社会学研究』74号、2004年)だがその「やりたいこと」は、企業に合わせたものでしかない。そうすると、自分の同一性がばらけていくのは当然である。

このような傾向は決して就活に限った話ではない。

自分を偽ることに、痛みを覚えなくなる。それが市場に適応するということなのだ。

「自分の手で、足で、頭で、名前で獲物を狩りに行くオオカミになれ」「嫌われる勇気をもて」という言説は、たしかに刺激的だ。奴隷になるな、と言われたらその通りだと思ってしまう。

しかし一方で、実はそれは市場競争への適応に反する言説なのである。企業で、就活で、うまくやっていこうと思えばむしろ、自分の同一性を偽り、嫌われないように振る舞うしかない。

労働社会学を専門とする今野晴貴は、このように「自発的に自分を商品にする」ことが今どの職業でも求められている、と語る。

私たちを結びつける市場社会においては、企業も、労働者も、相互に競争しあう関係となる。もしこの競争に適応したふるまいをとることができなければ、私たちはこの社会で生きるすべを容易に失ってしまう。だから、私たちは率先して商品所持者としてふるまおうとする。

このように私たちが物象(商品や貨幣、資本)の人格的担い手となって行動し、その中で自身の価値観や欲望さえ変質していくという事態は、「物象の人格化」と呼ばれる。

この日本社会に顕著にみられるような、物象化によって強制・制約されながら、同時にこれに適応していく(物象の人格化)、「強制された自発性」こそが、資本主義的労働の本質的特徴の一つである。

(今野晴貴『賃労働の系譜学: フォーディズムからデジタル封建制へ賃金の系譜学』)

社会に居場所を見つけるためには、市場に適応し、商品として、欲望も変えていく。会社でうまくやっていけるように、自分の「やりたいこと」すら変えてしまう。――それこそが今、起きていることなのだ。

傷だけは市場適応できない

と自分で書いておいて、「いやでもこれって仕方なくないか」と思う。だって社会に適応しないと、生きていけない。就活生はどんどん変えていってもいい。それは必要なことなのだ。

だが、仕方ないからどんどん商品になっていきましょう、競争に適応していきましょう、で終われるかというと……終わることができない。

なぜなら――エレンのように、私たちも競争や勝負に適応しすぎると、取り返しのつかないことをしてしまう可能性があるからである。

エレンは「勝つこと」を至上命題に生きて、その結果、他人を傷つけ、そして自分も傷ついた。

つまり無我夢中で競争に適応しようとすると、傷ついていることも、傷つけていることも、忘れてしまうのではないか。

傷というのは、どうしようもなく「同一性を偽ることのできない」ものである。どういうことかというと、自分の傷だけは、市場に適応しようと思って無視しようとしても、無視できない。たとえこのときは傷ついていない方が都合いいと思っても、それでも傷はついている。

今野さんふうに言えば「物象化」できないものが、傷なのである。

エレンはミカサに止められたけれど

巨人になるのに自傷とその治癒意識が必要なのは、痛みなしに武器を得ることはできない、ということなのかもしれない。市場競争に適応しようとするなら、武器はいくらでもあったほうがいい。やりたいことをやるためなら、いくらでも戦った方がいい。――しかし戦うための武器を得るためには、どうしたって、痛みが存在する。

戦っていると、あるいは働いていると、痛みや傷を得てしまう。働きすぎると疲れる。動きすぎると足を壊す。どこかで人間は、傷つく。それは人間である限り、当然のことだ。そして本当に重要なのは、痛みや傷があったとき、一度病院に行く――休みを取るという選択肢を持つことではないか。

が、その休息をとることができていない現状があることが、冒頭の研究からもわかっている。

私たちは、自分の傷の治癒なんかより、市場に承認されたくなってしまう。病院より会社を優先したくなってしまう。傷は麻痺させておけばいい。――それが現代なのである。

ちなみに2010年代、「やりたいこと」の第一位に選ばれていたのは、まさに半沢直樹のいた「銀行」だった。gusinessの調査によると、2010年新卒に最も人気があった企業は「三菱東京UFJ銀行」であった。[1]一方で2019年新卒ともなると、銀行は人気企業ランキングには入らなくなる。[2]働き方改革が進む中で、銀行はノルマが厳しい場としてみなされるようになる。[3]

そう、働き方改革のなかで、私たちは自分たちの傷に気付き、自分たちの身を守るルールを見つけたはずだ。しかしそれでも、就活生が「やりたいこと」を市場に適応しようして語り、働く男性は病院に行きづらい現状は変わっていない。エレンは暴走し、ミカサに止められるしかなかった。そして、

「会社は会社、オレはオレですよ」

と森山は苦しそうに語っていた。が、そもそもなぜそれを言うことが、苦しそうなのだろう?

次回は2000年代にさかのぼり、森山の苦しさの源泉を見ていこう。

[1] 「2010年新卒、一番人気はアノ企業」(ITmediaビジネスオンライン、2009/1/13更新)

[2] 「マイナビ・日経 2019年卒大学生就職企業人気ランキング」(キャリアリサーチLab、2018/4/24)

[3] 「「メガバン?滑り止めでした」トップ就活生で進む銀行離れのリアル、一生安泰の神話は崩れたのか」(ワンキャリア2018/1/23更新

(次回へつづく)

体調が悪くても会社に行ってしまう。休んで自分のところで仕事を止めることに罪悪感がある。サウナや筋トレは好きなのに、体調のケアは億劫になる……このような悩みを抱えている働く人は少なくないのではないか。なぜ我々は、組織や集団にいると、休むことが難しくなるのか。文芸評論家の三宅香帆が、働く人たちを熱狂させてきた作品や国民的な少年漫画を歴史からひもとくことで、その源流を探る。

プロフィール

みやけ かほ 文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』、『娘が母を殺すには?』、『30日 de 源氏物語』、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』、『人生を狂わす名著50』など多数。

三宅香帆

三宅香帆

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり