「高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟」事務局長・中島克仁氏に〈政府案〉の問題点を直撃!

西村章

西村章今後は高額療養費だけでなく社会保障全体も視野に入れ活動していく

──議連の「論点整理」は要望書という形でまとまって6月25日に福岡厚労大臣へ手交しましたが、その後、厚労省側からの反応はありましたか?

中島 厚労省の保険局課長とは、常に連絡をとっています。与党自民党の武見会長もいるのでこの議連を頭越しにはしないし、何かを決めたりする時には事前に議連へ報告してくれています。今は国会が閉会中で間もなく参議院選挙なので、議員の多くは地元ですが、何かがあるときはまず事務局に連絡がくるという状況にはあります。

──6月30日には2回目の「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」がありましたが、あれはご覧になりましたか。

中島 もちろん、見ています。

――参考人や委員の発言の中には非常に問題のあるものがあったように思うのですが、どう感じましたか。

中島 全部をつぶさには見ていなくて、これからちゃんと見ようと思っているのですが、どんな患者さんたちがいてどのような事情で高額療養費制度を使われているのか、ということはしっかりと認識していただきたいと思いますね。

――先日の論点整理では「議連として臨機応変に打ち返していけるようにしたい」と話していましたが、たとえばそのような専門委員会での理解の足りない発言に対して「これは問題ではないか」と申し入れるようなことはしないのでしょうか。それが「打ち返す」ことでもあるだろうと思ったのですが。

中島 患者さん団体もそのような意見には問題意識を持っているでしょうから、次の専門委員会で「それはちょっと違うのではないでしょうか」と議論していただく、などという方法になるのではないでしょうか。議連として「誰々のあの発言は問題がある」と言うのは、ちょっと違うかなと思います。発言の自由もありますから、それに対して我々は「こういう意見を持っておられる方もいるんだな」と考え、問題だと我々が考えることを(議連の中で)共有はします。ただ、その発言がいいか悪いかと言及するのは、議連の仕事ではないだろうと思います。

厚労省ともコミュニケーションは取っているので、ご懸念の部分は患者さん団体の意見なども聞きながら、議連として動いた方がいい場合には即座に対応できるような状況にはなっています。

――数ある超党派議連のなかでも、この議連は参加人数が多いものの一つだと思うのですが、「臨機応変に打ち返し」て意思の統一や意見調整を図るのは、これだけの大所帯だと大変なのではないですか。

中島 できないことはないですよ。そういう意味では、今回の論点整理も「もうちょっと踏み込めないのか」と言われる場合もありますが、ここでまとまっていることが非常に重要なのは先ほども申し上げたとおりです。(その論点整理を要望書として)厚労大臣に申し入れた時は、「イメージしやすいように、制度利用の実態をいくつかのわかりやすいモデルケースにして示したい」という発言が福岡大臣からあったのですが、これは我々の考えにも沿った内容で、議連の要望をしっかりと受け止めてくださった、相当に踏み込んだ発言だと思います。(データを取って議論を進めていくと)とても秋までには間に合わないでしょうからね。

──第2回の専門委員会でも、ある委員が「がんや難病に加えて、アレルギー疾患の場合などもモデルケースとして出してほしい」と厚労省にリクエストしていました。定量的な資料を元に判断するのはいい姿勢だと思いますが、凍結前の厚労省資料は恣意的なデータの取り方や見せ方をしていたことも事実で、その意味では、今後、厚労省が出してくるデータもまた検証する必要があるのではないかと思います。

中島 もちろんそうですよ。それは別に高額療養費だけに限った話ではなく、年金でも何でもそうですから。厚労省は「そんなつもりはない」と言うかもしれませんが、そういう誘導的なことが発生したのが、まさに昨年末の社会保障審議会医療保険部会だったわけです。それを繰り返さないためにも、我々が超党派議連で目配りを効かせて、専門委員会をウォッチしていきます。どのような発言であっても、誘導が発生していないかどうかは大きな観点のひとつだと思います。

――たとえば議連の側で、「厚労省の資料ではこうだけれども、我々が調べた結果だとこうだ」というようなものを、患者団体経由で専門委員会の資料として提出する方法もあるかもしれません。

中島 そういう方法もあるでしょうね。私にも言えることと言えないことがあるので、ここではあまり明かせませんが、もちろん我々もいろんなことを考えています。ちゃんとしたデータを出してほしいということは、議連としても厚労省に常に言っています。

ここに超党派議連の大きな意味があるんです。議連に与党が加わっている、しかも前厚労大臣の武見さんが会長なので政府はないがしろにできないし、変なことも絶対にやってこない。このような医療系議連だと、たとえば古くは尾辻秀久さんが会長をされていて、私もその下で事務局長をいくつかやりましたが、やはり(与党議員は)重石になるんです。だから、我々をすっ飛ばして何かするようなことは絶対にないし、我々の意見もしっかり聞いているので大丈夫です。

──その武見会長が今回は改選だから、大変ですね。

中島 それはしょうがないですよ。超党派議連としては武見さんに戻ってきていただいて、目の前にある高額療養費の問題や社会保障の大きなテーマに取り組んでいきたいと思っています。

──議連の設立時は90人程度だったものが4回目の総会では120数名、と人数は増えているのですが、回数を経るごとに参加人数は減っているようにも見えます。議員個々の関心はどうなんでしょうか。

中島 4回目の総会(に参加人数が少なかったこと)は、正直なことをいえば会期末にかかっていたこともあると思います。国会なので他のテーマの議連もたくさんあり、そちらのほうへ行かなきゃならない事情がある人もいるでしょう。総会に何人集まったというよりも、そこで決まったことを各党に責任を持って持ち帰ってまとめていただければいいわけで、特に議員個々の関心が薄れているわけではないと思います。

──関心といえば、冬の国会では高額療養費制度を実際に利用してきた各党議員の方々が予算委員会で質問に立っていました。そのような制度利用者は議員に限らず、官僚の人々やその家族などにもきっといるはずだと思うのですが、官僚側はまるで他人ごとのような無関心さで粛々と〈見直し〉案を進めていたように見えました。彼らはどうしてこんなに他人ごとなのでしょうか?

中島 これは付加給付(※7)の問題も大きいと思います。今回直撃されたのは、国民健康保険(※8)と協会けんぽ(※9)ですよね。一方で、健保組合や共済組合は独自の付加給付制度があるので、今回の議論とはちょっと(影響を受ける度合いが)違う。たとえば国保の現役世代で、がんや難病を抱えて子育てをしている方々は、年金も基礎年金だけで、社会の中でより将来に不安を抱えている方々が多い。その人々を直撃したということです。

(※7:大企業の健保組合や公務員が加入する共済組合などでは、自己負担額が一定額を超えた場合には独自規定で金銭の支給が行われる。そのため、これらの保険の加入者は、結果的に高額療養費制度の上限額よりもさらに低い月額2万5000円程度の自己負担金額になることが多い)

(※8:自営業者や農業漁業などの従事者、退職して企業の保険に入っていない人などが加入する健康保険。国保に付加給付制度はない)

(※9:主に中小企業の従業員などが加入する健康保険で、協会けんぽにも付加給付はない)

こんなこと言うと失礼だけど、たとえば厚生労働省の職員の皆さんは、家族も含めて公務員共済で付加給付がありますから、自己負担は2.25万円から高くても5万円くらい。国保や協会けんぽの方が一気に7万円近く負担金額が上がるとしても、「ふーん、大変だなぁ」くらいの認識しかなかったのではないでしょうか。

──その付加給付も含めて、今回の〈見直し〉案問題は、いろんな課題があぶり出されることにもなりました。専門委員会でも、患者団体から「保険者が変わると多数回該当がリセットされてしまう問題なども改善してほしい」という要求が出されています。超党派議連は、現行制度の様々な問題についても議論をしていく予定なんでしょうか?

中島 多数回該当のリセットなどの課題は、我々議連としても問題意識を共有していると思います。ただ、それをどうやって解決するのかということや優先順位などに対する考え方は各党それぞれあるので、そこまですべての考えが一致しているわけではありません。

──とはいえ、現行制度にも課題があるということは理解を共有している?

中島 そうです。

──参院選が終わると政府側の動きも活発になってくると思われますが、議連側もさらに勉強会などを開催して対応していくのでしょうか?

中島 もちろんです。ただ、参議院選挙の結果次第では与野党の様々な枠組みが大きく変わるかもしれないし、そうなると我々の側の進め方も変わってくる可能性があるので、まずはそれを見定めてから考えていきたいと思っています。おそらくこれは、省庁の側も同じ感覚だと思います。

今後、専門委員会で何か動きがあった場合は、タイムリーな形で我々も有識者の方にヒアリングなどをできればいいのですが、国会閉会中は人が集まりにくいので、(超党派議連の)役員会などで議論していくことはあるかもしれませんが、総会を開くのはなかなか難しいかもしれません。

──では、ご自身が医師でもある中島克仁衆議院議員の考える、高額療養制度のベストソリューションとはどういうものでしょうか。

中島 金融資産も含めた収入の何%かを自己負担の上限にする、という方法(※10)が国民の皆さんにいちばん理解を得やすいでしょうし、個人的にもそれがあるべき姿ではないかと思います。年収も含めた金融資産を把握するのは大きな課題だし、何%が妥当かというところも議論はあると思いますが、支払い能力に応じて少しずつスムーズに負担額が上がるような仕組みをしっかりと作れるのであれば、付加給付なども必要なくなるかもしれません。

命に直結するようながんや難病で制度を利用する場合と、高齢者が重複疾病を足していって外来特例で高額療養費を利用するのとでは使い方は明らかに違います。1年間にかかった医療費に対して何割かの上限を設けるという方法が、何回受診すればさらに減額されるというような方法よりもわかりやすいんじゃないかと思います。

(※10:立教大学安藤道人教授の説明によると、たとえばドイツは収入の1~2%、スウェーデンの場合は所得のいかんにかかわらず国民全員が一律一定額、という仕組みになっている。また、東大大学院五十嵐准教授によると、処方される薬の費用についても国によって年間定額制度などがあるという)

──最後に、この超党派議連は「高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟」という名称ですが、今後は社会保障全体も視野に入れて議論していくんでしょうか。そうだとすると、ものすごく壮大な話になると思うのですが。

中島 もちろん、そこを念頭においています。今の与党の皆さんも参加できる超党派という枠組みの中で、ひとつは目の前にある高額療養費制度がどうなるかということと、もうひとつは今後必ずやっていかなければならない社会保障、特に医療分野の医療制度改革。この、目の前にあるものと壮大なテーマのふたつを車の両輪として、各党それぞれの考えがあるけれども「ここで折り合おうよ」というものをこの議連を通じて進めていく、という意味で「高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟」という名称になっています。

医療制度改革にはさまざまなものや考え方があるけれども、超党派議連で共有できたものから各党に持ち帰って「これでやっていこうじゃないか」と進めていくことができる議連にしたい、というのが武見会長と私の思いでもあります。

──課題はたくさんあるでしょうから、息の長い議連になるわけですね。

中島 なると思います。だから、大きな違いを乗り越えてこの議連がひとつの党になるんじゃないかくらいの姿勢で、社会保障を考える枠組みになることを目指しています。

撮影/五十嵐和博

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理

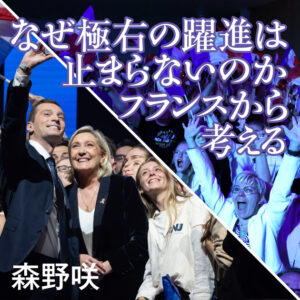

森野咲

森野咲