不平等改善のため、健康保険の合併を進めるべき

ここで、高額療養費制度と大きく関わる事項のひとつとして、付加給付というものに注目してみたい。

付加給付とは、大企業の保険者が多い健保組合や公務員用の共済組合などの健康保険に用意されている制度で、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に独自規定に基づいて金銭の支給が行われる。そのため、これらの保険の加入者は、高額療養費制度の上限額よりもさらに低い月額2万5000円程度の自己負担金額になることが多い。

一方で、中小企業で構成される協会けんぽや、自営業者や75歳未満の年金生活者が加入する国民健康保険には、付加給付という制度は用意されていない。つまり、加入保険の違いによって高額療養費の実質的な負担額に大きな違いが生じていることになる。

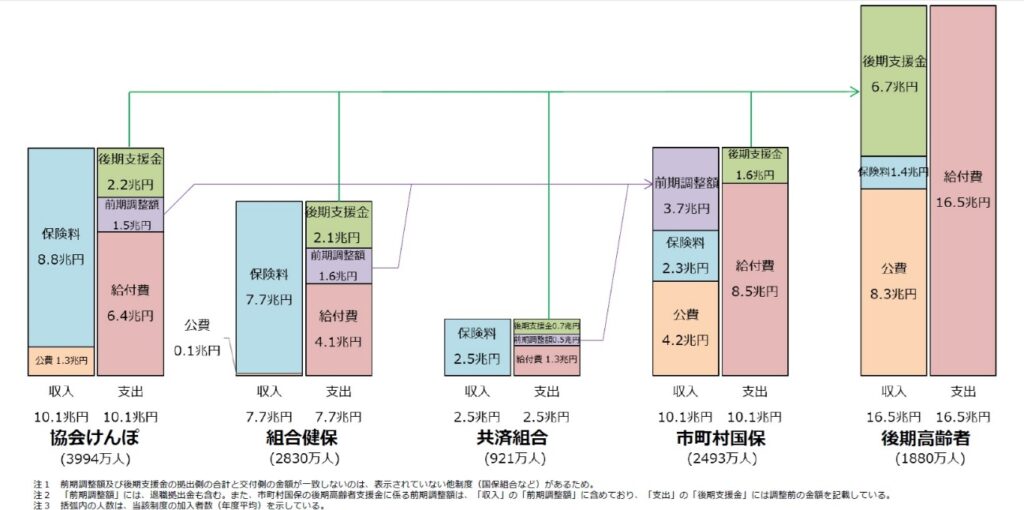

各健康保険の加入者数は厚労省資料によると、付加給付のある健保組合と共済組合がそれぞれ2830万人と921万人、付加給付のない協会けんぽと国保は3994万人と2493万人、という構成になっている。付加給付を受けることができない国民(6487万人)は、給付を受けることができる国民(3751万人)の約1.7倍であることがわかる。

当連載の第10回で高額療養費超党派議連事務局長の中島克仁氏(立民)にインタビューした際、中島氏は健康保険によって付加給付の有無がある状態が〈見直し〉案の遠因になったと指摘している。その際の中島氏の発言を、以下に再度引用しておく。

「今回(政府の〈見直し〉案で)直撃されたのは、国民健康保険と協会けんぽですよね。一方で、健保組合や共済組合は独自の付加給付制度があるので、今回の議論とはちょっと(影響を受ける度合いが)違う。たとえば国保の現役世代で、がんや難病を抱えて子育てをしている方々は、年金も基礎年金だけで、社会の中でより将来に不安を抱えている方々が多い。その人々を直撃したということです」

「たとえば厚生労働省の職員の皆さんは、家族も含めて公務員共済で付加給付がありますから、自己負担は2.25万円から高くても5万円くらい。国保や協会けんぽの方が一気に7万円近く負担金額が上がるとしても、『ふーん、大変だなぁ』くらいの認識しかなかったのではないでしょうか」

斎藤氏も、この付加給付の有無は不合理な制度だと指摘する。

「大企業の場合(健保組合)は、わかるんですよ。自分たちで稼いで、優秀な従業員を招くために健康保険をいいものにしなければならないのですから。自分たちの稼ぎでやっているかぎり、文句を言われる筋合いはない。

しかし、公務員の場合は税金で賄っているわけです。もちろん、彼らの給与から負担する保険料が原資になっているのですが、さらにその元はというと、税金です。税金をやりくりして高額療養費の自己負担が軽くなるような優遇制度を自分たちに作っておいて、健康保険の格差を作っている状態は非常に不合理な差別だし不平等な税金の出し方なので、憲法上も平等権の侵害として問題になり得ると思います」

このように、付加給付の有無、つまり加入保険の種類によって事実上の高額療養費負担金額に大きな違いが発生しているにもかかわらず、この状態が平等権を侵害する問題として意識されていないのは、皆が自分の加入保険以外のことをあまり理解しておらず、そもそも他人の健康保険のことを理解する必要がない、という社会的な構造があるためだろう。

したがって、この不公正な状態を解消するためには健康保険をひとつに合体したほうがよい、と斎藤氏は提案する。これは、一橋大高久玲音教授が「魔改造を繰り返してきた制度を簡素化し、国民によるチェックを可能にすることで改善を進める」という趣旨で提唱していた都道府県ごとの健康保険一本化と同様の結論、といっていいだろう。

平等性、という観点による斎藤氏の主張は以下のとおりだ。

「大企業が自分たちの企業努力で運営している健保組合をくっつけろとまでは言いませんが、少なくとも国保と公務員共済、協会けんぽくらいは合体させたほうがいいのではないでしょうか。そもそもこれからは人口が減っていくのだから、合体させることによるスケールメリットや合理性があるし、そうすることで、『公務員だけが得をしていて有利じゃないか』という国民の不平等感も解消できるわけですから。そのような健康保険の合併を進めていかなければ、(憲法14条が保障している)根本的な平等性は実現できないと思います」

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理

森野咲

森野咲