――本書を読んで、原民喜が生涯を通じてあまりにも繊細で不器用で、周囲から心配されるほどだったという事実に驚きました。

梯 以前『夏の花』はよく国語の教科書に載っていましたが、いまはあまり採用されていないようです。それもあって若い世代には原民喜を知らない人が多いけれど、彼はある意味ものすごく、いまっぽい人間だと思います。人とコミュニケーションをとるのが苦手で、「俺が俺が」と主張する人とは正反対。生活力もありませんでした。そんな彼がやっと愛する人とめぐりあい、幸せになったのに、妻に先立たれてしまう。「妻の死後は1年間だけ生きて、彼女に捧げる詩を書こう」と思っていたところに、実家のあった広島で被爆。生き延びた彼に生まれたのが「この体験を伝えなければ」という思いだったんですね。そうやって書かれたのが『夏の花』でした。ですが、終戦から5年半後に原は自死してしまう。

原民喜というと、「原爆に遭って、『夏の花』を書いて、自殺した作家」と紹介されがちですが、私は繊細すぎた彼がどう生きたかを書きたいと思いました。

――原民喜の人生を振り返ったとき、家族以外で所属したのは同人誌だけ、つまり文学仲間しかいなかったというのは、いかにも彼らしいですね。

梯 中学時代の5年間は学校で誰とも口をきかなかった原民喜が同人誌に所属して、友だちと文学の話をするようになって、お酒を飲みに行くようにもなった。一番好きな文学を通して初めて友だちができて、死ぬまで文学仲間が支えてくれました。確かに彼は世の中というものにずっと慣れなくて、いわゆる“困った人”だったかもしれないけれど、ずるいところがまったくなかった。彼の無力さに周囲の人たちはむしろ惹かれたのでは、という気がします。

生前に刊行された原民喜の本は2冊だけでしたが、告別式には100名を下らない会葬者が路地まであふれたそうです。原民喜が晩年友情を育んだのが、17歳下の遠藤周作。遠藤の作品を読むとイエス・キリストに原民喜のイメージを重ねていたのでは、と思えてきます。原は人の心を癒して、そこに美しいものを残した。終戦後、みんながたくましく俗っぽくなっていくなかで、原民喜は周囲の人を純粋さに立ち戻らせる、稀有な人だったのだと思います。

――そんな原民喜が、幼い頃からもっとも恐れていた轢死という形で自ら命を断ったことは、大きな謎です。

梯 本書は若い読者を意識して書いたので、彼の自死をどう伝えるかは大きな問題でした。最後にさりげなく触れるだけにすることも検討しましたが、原民喜に興味を持つような人だったら、ちゃんと正面から彼の最期について考えてくれるだろうと思い直しました。それに、被爆しても生き延びた彼がなぜああいう最期を選んだのかというのは、私にとっても大きなテーマだったので、原の死ときちんと向き合いたいと思いました。

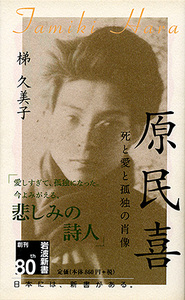

プロフィール

ノンフィクション作家。1961年熊本市生まれ。北海道大学文学部卒業後、編集者を経て文筆業に。2005年のデビュー作『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』(新潮社)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。著書に『昭和二十年夏、僕は兵士だった』(角川書店)、『昭和の遺書―55人の魂の記録』(文藝春秋)、『百年の手紙――日本人が遺したことば』(岩波書店)、『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』(新潮社)など。

梯久美子

梯久美子

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり