『夏の花』で知られる作家・詩人である原民喜の評伝『原民喜 死と愛と孤独の肖像』(岩波新書)が刊行された。『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』(新潮社)で、読売文学賞や講談社ノンフィクション賞を受賞した話題のノンフィクション作家は、なぜ“悲しみの詩人”とも呼ばれる原民喜に、いま光を当てたのだろうか――。

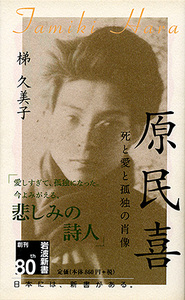

『原民喜 死と愛と孤独の肖像』梯久美子著(岩波新書、929円)

――原民喜の評伝をいま書こうと思われたのは、どんなお気持ちからだったのでしょうか。

梯 直接のきっかけは、遺書を見たことですね。『愛の顛末 純愛とスキャンダルの文学史』(文藝春秋)で、原民喜を取り上げたときに、広島市立中央図書館で彼が死の直前に書いた手紙を見せていただいたんです。原民喜の手紙は、丸文字で丁寧に書かれていて、彼の静かな佇まいが伝わってくるようでした。手紙の文章も、ずっと詩や童話を書いてきた人だけに美しくて透明感があって、すごく印象的で。そのときから「いつか原民喜のことを書けたら」と思っていました。

――被爆体験を小説にした『夏の花』が有名なので、原民喜が詩や童話を書いていたことを知らない方も多いと思います。

梯 そうですね。そういったことも含めて「いつか彼の評伝を」と思っていたのですが、同時に「広島や原爆のことを書くのは難しい」という気持ちが私のなかにありました。ご存命の被爆者がたくさんいらっしゃることもあって、広島は当事者性が問われる場所だし、今日に至るまで政治色の濃い場所でもある。「当事者でも広島で育ったわけでもない私が書いていいのだろうか」と感じていたんです。

――そういった気持ちが変わったきっかけがあったのですか。

梯 写真家の石内都さんの写真がひとつのきっかけです。『ひろしま』(集英社)という彼女の写真集があるのですが、そのなかに、被爆死した女性たちがその日着ていた洋服が、とても美しく撮影されていました。私はノンフィクションを書いているので、これまで戦時中の写真もたくさん見てきましたが、あんなふうに遺品をきれいに撮ったものはなかった。特に原爆の遺構や遺品は、その悲惨さを強調するように撮られてきた歴史があります。ですから、とても驚きました。その後石内さんとお会いする機会があって、「遺品をきれいに撮るのはとても勇気が要ったでしょうね」とお聞きしたら、石内さんは「そんなことないわよ。だってあの洋服たちはもともと美しかったのだから」とおっしゃったんです。

あとで知ったのですが、当時の若い女性たちは、もんぺの下にお気に入りの服をこっそり着ていたそうです。石内さんとお話して、私は、自分が遺品を「生きていた人が残したもの」ではなく、「歴史の資料、自分の執筆のための資料」として見ていたと気づいて、愕然としました。素敵なワンピースやブラウスを着ていた女性、つまり普通の暮らしを営んでいた人たちの上に原爆が落ちたということが、本当はわかっていなかった、と。

その写真がきっかけで、当時の広島といまの自分は地続きでつながっていると感じるようになりました。そして、原民喜という作家についても、いま、特に若い人たちとつながる要素を持っている人だと、考えるようになりました。

プロフィール

ノンフィクション作家。1961年熊本市生まれ。北海道大学文学部卒業後、編集者を経て文筆業に。2005年のデビュー作『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』(新潮社)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。著書に『昭和二十年夏、僕は兵士だった』(角川書店)、『昭和の遺書―55人の魂の記録』(文藝春秋)、『百年の手紙――日本人が遺したことば』(岩波書店)、『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』(新潮社)など。

梯久美子

梯久美子

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり