――本の帯には「悲しみの詩人」という文言もあります。愛する人を何度も亡くした彼の「悲しみのとらえ方」は印象的ですが、本書には「だが、妻と死別する前、さかのぼれば(父や姉を相次いで亡くした)幼少期からすでに、原にとって、死が恐怖の対象である一方で、死者は身近で親密な存在だった」と書かれています。

梯 欧米では、死は亡くなった本人=個人のものという考え方だと思いますが、日本では死は個人のものではなく、家族や、その人と親しかった人たちのものでもある。ある緩和ケアの医師によると、死を悲しみ尽くす時間をもつことが、残された人にとって大事なのだそうです。原民喜も、愛する人を亡くして悲しみにくれたけれど、悲しむことでもう会えない人と再び会えるような感覚があったのではないかと思います。だから悲しみを排除しなかったのではないでしょうか。彼の場合は、悲しみが愛する人との再会の場だった。だから、彼が書いた悲しい詩にはどこか透明感があるし、救いを感じられるのだと思います。

――悲しいことがあっても、すぐに立ち直って次に進むことがよいことだという、いまの風潮とは逆ですね。

梯 そういう最近の風潮のなかでも、多くの人の心の中には「すぐに立ち直ることが本当にいいことなのだろうか」という気持ちや戸惑いがあるのではないかと感じています。実はそこが、いまの人と原民喜はつながると感じた理由のひとつです。ここ数年日本では大きな災害がたびたび起きて、近しい人を失った人や心に傷を負った人がたくさんいます。そういう人たちに「前向きに頑張ろう」と言うのではなく、「悲しみ尽くすことも大事じゃないか。すぐに立ち直れなくても当然だから」と語りかける流れがやっと来ているような気がしています。私は「悲しい気持ちを抱き続けてもいいんだよ」という慰めを、原民喜から感じます。その悲しみのなかに、小さな希望の光が差すことを信じているような彼の作品は、多くの人に訴えるものがあると思っています。

撮影/尾嶝太

――極端に人と話すのが苦手で、有名作家に作品を読んでもらうときも妻に話をしてもらった。亡くなる前、数少ない持ち物を整理してひとつひとつに贈る相手の名札をつけていた。本書はそんなエピソードが多く描かれ、原民喜という人が静かにそっと浮かび上がってくるような一冊でした。

梯 作家の評伝を書くときは、人生と作品を行き来しながらその人を浮かび上がらせる方法をとっています。作品を論じることは評論家の方に任せることにして、この本では原さんの人柄や生き方を表すエピソードをひとつひとつ紹介するだけでも十分だと思ったんです。そうすれば、読者の皆さんは原民喜という人が理解できるだろうし、きっと「いまもこういう人、いるな」と心の友のように感じるのではないかと思っています。

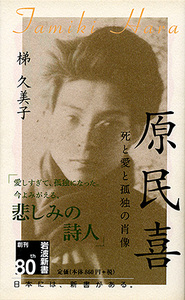

『原民喜 死と愛と孤独の肖像』梯久美子著(岩波新書、929円)

文/山本圭子

プロフィール

ノンフィクション作家。1961年熊本市生まれ。北海道大学文学部卒業後、編集者を経て文筆業に。2005年のデビュー作『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』(新潮社)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。著書に『昭和二十年夏、僕は兵士だった』(角川書店)、『昭和の遺書―55人の魂の記録』(文藝春秋)、『百年の手紙――日本人が遺したことば』(岩波書店)、『狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ』(新潮社)など。

梯久美子

梯久美子

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり